O trabalho voluntário liderado por ONGs (Organizações Não Governamentais) no centro de São Paulo tem mobilizado o apoio popular na tentativa de suprir a lacuna deixada pelo Estado no atendimento à população em situação de rua.

Por outro lado, os projetos têm enfrentado intimidações e ataques da porção conservadorista da atual gestão pública paulistana, apesar das iniciativas serem independentes de financiamento governamental.

A mais recente ocorreu em maio, quando o prefeito Ricardo Nunes vetou as ações da Moradores de Rua e Seus Cães, ONG que presta assistência à população em situação de rua com alimentos, itens de higiene pessoal e cuidados veterinários para os animais de estimação que os acompanham.

Em março desse ano, o vice-prefeito de São Paulo, Coronel Mello Araújo, acusou o padre Júlio Lancelotti, que coordena a Pastoral do Povo de Rua, de fazer um “desserviço” ao oferecer ajuda comunitária no bairro do Belém, na Zona Leste da capital e, ainda, o responsabilizou pela criação de uma “nova Cracolândia”.

Mello Araújo, Coronel e ex-chefe das Rotas Ostensivas Tobias Aguiar (ROTA), foi indicado pelo ex-Presidente Jair Bolsonaro ao atual prefeito Ricardo Nunes (MDB). Em entrevista ao Portal UOL, gerou críticas ao afirmar que a abordagem policial deve ser diferente em bairros periféricos e em outros de classe alta.

“Perplexo com comentário do vice-prefeito de São Paulo, que me coloca em situação de risco”, disse o padre, em uma postagem nas redes sociais feita após a acusação de Mello Araújo.

Intimidações, incitação de ódio, violência verbal e ameaças explícitas não são novidade para quem oferece ajuda humanitária em São Paulo, alvos frequentes de políticos e civis.

Em entrevista à AGEMT, a Dra. Lígia Bahia, médica sanitarista e doutora em saúde pública, explica que o maior erro da atual gestão é não reconhecer a realidade. “Frequentemente as pessoas em situação de rua são consideradas como um fenômeno indesejado, um transtorno, e não cidadãos com direitos”, diz ela.

Segundo o advogado Eduardo Muylaert, criminalista e especialista em direito público, a tentativa de criminalização se dá de forma velada, por meio de discursos oficiais, ameaças jurídicas e tentativas de associar o trabalho voluntário a “incentivo à permanência nas ruas”. “É uma narrativa perigosa, que transforma o cuidado em crime. Precisamos lembrar: solidariedade não é ilegal. Pelo contrário, é um dever ético e um direito protegido pela Constituição Federal e por tratados internacionais assinados pelo Brasil.”

Pessoas com deficiência visual ainda enfrentam dificuldades significativas no transporte público brasileiro, uma realidade que persiste apesar das tentativas de inclusão e adaptação dos sistemas de transporte. No cotidiano, muitos usuários relatam barreiras no uso de ônibus, trens e metrôs, que comprometem a autonomia e segurança de quem depende do transporte público para se locomover. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aproximadamente 7 milhões de brasileiros com 2 anos ou mais declararam ter muita dificuldade ou não conseguir enxergar de modo algum.

Maria de Souza, 32 anos, é deficiente visual e utiliza o transporte público diariamente para se deslocar ao trabalho. “É um desafio constante. Mesmo com as melhorias, ainda há muitos pontos de falha”, afirma Maria, que vive em São Paulo. “Muitas vezes, o ônibus para no lugar errado, o motorista não avisa a minha parada e eu preciso contar com a boa vontade de estranhos para me ajudar”, complementa.

Embora a legislação exija adaptações como piso tátil, sinalização sonora e informações visuais nos veículos, muitos desses recursos não são suficientes para garantir a acessibilidade completa. Além disso, o treinamento de motoristas e cobradores não é homogêneo, o que agrava o problema. Para muitas pessoas com deficiência visual, o simples ato de utilizar o transporte público se torna uma luta diária pela autonomia.

O sistema de transporte em grandes cidades, como São Paulo, possui algumas iniciativas, como os sistemas de áudio nos metrôs e ônibus, mas as falhas ainda são frequentes, especialmente em áreas periféricas ou em horários de menor movimento. “É uma questão de segurança e dignidade. Eu não deveria precisar de ajuda o tempo todo para saber onde estou ou onde descer”, diz Maria.

A dificuldade de locomoção das pessoas com deficiência visual não se limita apenas à adaptação física dos veículos e pontos de transporte, mas também à falta de conscientização e treinamento adequado de quem opera o sistema.

O urbanista e pesquisador em mobilidade inclusiva, Rafael Mendes, destacou a importância de uma abordagem mais integrada para garantir a acessibilidade no transporte público. Segundo ele, "a acessibilidade não pode ser tratada como um item opcional ou complementar; ela deve ser parte central do planejamento urbano e do desenho dos sistemas de transporte". Mendes enfatizou que, além das adaptações físicas, é fundamental investir na formação contínua dos profissionais que atuam no setor, para que compreendam as necessidades específicas dos usuários com deficiência visual e possam oferecer um atendimento mais humanizado e eficaz.

Malévola Alves, influenciadora digital e mulher trans, denunciou ter sido vítima de transfobia no Teatro Renault, em São Paulo, no dia 26 de março de 2025, ao ser tratada pelo pronome masculino e chamada de “homem” por uma espectadora. O incidente ocorreu antes do início do musical “Wicked”. Malévola, com mais de 840 mil seguidores, publicou trechos do episódio em suas redes, que rapidamente viralizaram.

Segundo relatos de testemunhas e da própria vítima, a confusão começou quando Malévola esperava uma nota fiscal e a mulher atrás dela mostrou impaciência. As duas trocaram palavras e, ao se afastar, a mulher teria gritado "isso é homem ou mulher?" em sua direção. A vítima então se sentiu ofendida e levou a denúncia à plateia, apontando a espectadora como autora do ataque transfóbico, causando um tumulto que paralisou a plateia.

A reação do público foi de imediato apoio a Malévola, com vaias à agressora e pedidos para que ela fosse retirada do teatro. “A gente não vai começar a assistir a um espetáculo que é extremamente representativo para a diversidade com uma mulher dessa aqui. Não faz o menor sentido”, afirmou um dos espectadores durante o protesto.

Diante da pressão da plateia, a apresentação atrasou cerca de 30 minutos. A mulher acusada acabou saindo do teatro sob escolta policial, levada à delegacia para realizar um boletim de ocorrência, recebendo aplausos e vaias dos demais presentes. Miguel Filpi, presente no evento, celebrou nas redes sociais: “Justiça foi feita!! Obrigado a todo mundo nessa plateia que fez a união para que isso acontecesse.”

Carlos Cavalcanti, presidente do Instituto Artium (Produtor do musical), pediu desculpas pelo ocorrido antes de dar início ao espetáculo: “Peço desculpas por esse acontecimento e por esse atraso. Tudo o que a gente pode admitir, é bom que a gente admita na vida, mas transfobia em Wicked, não dá”. A atriz Fabi Bang, também se manifestou durante e após o espetáculo: “Transfobia jamais” - uma improvisação durante a música “Popular”.

Viviane Milano, identificada como a espectadora acusada, negou as acusações em um pronunciamento, alegando que a confusão na fila da bombonière não foi sobre identidade de gênero, mas sobre uma tentativa de furar fila. Ela afirmou: “Perguntei em voz alta: ‘Era o homem ou a mulher que estava na fila?’”, dizendo que sua pergunta foi mal interpretada.

A produção de Wicked e membros do elenco reiteraram seu compromisso com a diversidade e repudiaram o incidente. A nota oficial da produção destacou: “Nosso espetáculo é e continuará sendo um espaço seguro para todas as pessoas, independentemente de identidade de gênero ou orientação sexual.”

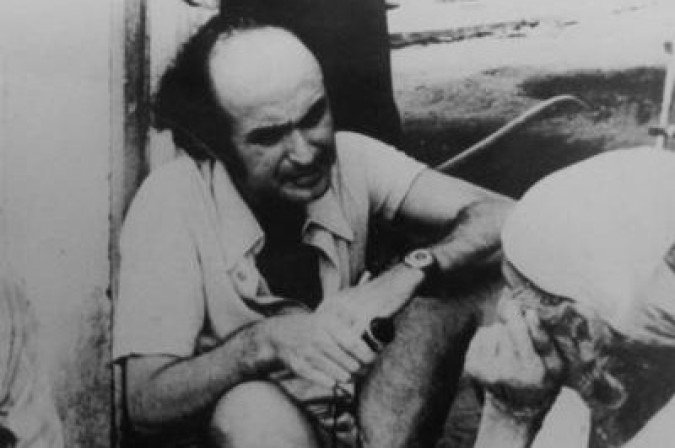

O jornalista Vladimir Herzog, assassinado em 1975, foi declarado, no dia 18 de março, anistiado político post mortem pelo governo. A decisão foi publicada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) no Diário Oficial e, além do reconhecimento, a decisão incluiu uma reparação mensal permanente para a viúva Clarice Herzog, no valor correspondente ao cargo que o jornalista ocupava antes do assassinato, de diretor do Departamento de Jornalismo da TV Cultura, equivalente a R$ 34.577,89.

Em nota, o Instituto Vladimir Herzog, criado para preservar a memória do jornalista e destacar problemas da sociedade causadas pelo golpe de 1964, celebrou a conquista: “Este importante reconhecimento, que ocorre após 49 anos de luta incansável por memória, verdade, justiça e democracia, liderada por Clarice, é tão mais simbólico, pois, acontece em 2025, marco de 50 anos do assassinato de Vlado. Seguiremos confiantes de que o Estado Brasileiro cumprirá com, além deste, todos os demais pontos resolutivos da Sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Caso Herzog”.

O agora anistiado, foi preso, torturado e morto em São Paulo, pela ditadura militar. Em 1975, o jornalista foi convocado pelos militares a prestar depoimento dentro do DOI-Codi sobre uma possível ligação com o Partido Comunista Brasileiro (PCB), mas nunca mais retornou para a família.

Apesar disso, a versão oficial da época divulgada pelos militares, foi que Herzog teria se suicidado dentro da cela de confinamento. No entanto, investigações comprovaram que a causa da morte teria sido após o jornalista passar por tratamentos de tortura. Mas foi somente em 2013 que a Justiça de São Paulo determinou uma mudança na causa da morte no atestado de óbito de Herzog. Agora, no documento consta: “morte causada por asfixia mecânica por enforcamento em decorrência de maus tratos sofridos durante interrogatório em dependência do 2º Exército (DOI-Codi)”.

Para o filho do jornalista, Ivo Herzog, esse reconhecimento não aconteceria sem a disposição da família de lutar pela memória do pai. “São quase 50 anos de luta iniciada pela minha mãe na busca da verdade e justiça. Esta reparação concedida agora de alguma forma colabora neste processo de busca pela justiça e poderá ajudar que minha mãe tenha segurança na atual etapa de sua vida”, declarou em entrevista à Agemt.

Ivo ainda relata que ainda há muito o que ser conquistado. Em abril de 2024, a Comissão da Anistia concedeu o título de anistiada para Clarice Herzog e o Estado oficializou um pedido de perdão à viúva, em reconhecimento aos anos de perseguição e pela resistência em não aceitar o silenciamento do governo em torno do desaparecimento e assassinato do marido.

“Há 4 pedidos de Anistia na Comissão de Anistia: Meu pai, minha mãe, eu e meu irmão. Só concederam o da minha mãe. Ou seja, o pedido de perdão até este momento somente foi feita para a minha mãe. Estamos cobrando o mais importante pedido de perdão que seria para o que foi feito ao meu pai”, declarou Ivo.

O filho mais velho do casal também diz se orgulhar da luta e das conquistas feitas em nome do pai e acredita que, se pudesse descrever o que Vladimir Herzog acharia de todos os atos feitos em reconhecimento da memória dele, seria orgulho. “Acho que ao longo destes quase 50 anos conseguimos cuidar bem da ‘memória’ dele. E talvez ainda mais importante, de forma natural a sociedade brasileira trata com muito carinho a história do meu pai. Acho que isto significa realmente muito”, acrescentou.

Por Bianca Abreu

Reta final do segundo semestre de 2024, sexta-feira, nove e meia da noite. Data e horário propícios para os estudantes de Jornalismo se encontrarem para curtir o final de mais uma semana rumo às férias. Após sair da aula na unidade Monte Alegre da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, um grupo desce as escadas da saída da universidade que desemboca na rua Ministro Godói. Ali se concentram os bares onde os Puquianos costumam confraternizar - e foi na frente de um deles em que esses universitários pararam e se reuniram.

Alguns bebem, outros comem e todos conversam. Trabalhos finais, estágio (a rotina ou a falta dele), futebol e família são alguns dos assuntos. Conversa vai, conversa vem, em dado momento, entre esse grupo majoritariamente feminino, o papo afunilou em torno da perseguição masculina. Em todas as histórias naquela noite, os algozes eram estudantes do sexo masculino - em alguns momentos, reincidentes, com mais de um relato que os envolvia. O assunto surgiu porque um deles passou próximo delas fazendo menção de se aproximar, fato que as deixaram apreensivas. Elas desviaram seus olhares e viraram o corpo, como que criando um escudo contra a aproximação que foi parcialmente repelida, visto que se aproximaram por instantes mas acabaram se afastando em seguida, indo ao encontro de outras colegas que estavam por ali.

Quando um dos algozes se afastou, Marcela, a primeira estudante a compartilhar a situação que ocorreu consigo, contou que chegou a receber chamadas de vídeo durante a madrugada, via WhatsApp, em que dois estudantes insistiam em falar com ela. Foram recusados e, em dado momento, cessaram as tentativas. Na relação entre ela e a dupla que estava do outro lado da linha nunca houve afinidade, sua intenção era apenas nutrir uma boa convivência. O que, para a estudante, não justificava receber uma ligação deles altas horas da madrugada. Ainda mais por considerar que, provavelmente, eles estariam alcoolizados naquele momento, já que se tratava de um final de semana. Outro fator que a fez, de primeira, desconsiderar atender a ligação foi o fato de que o comportamento de ambos, nos momentos de interação ainda no ambiente acadêmico, a deixava desconfortável - são intrusivos e se aproximam corporalmente de maneira exagerada, sem respeitar seu espaço pessoal e tampouco o afastamento que ela própria provoca em resposta a essas atitudes.

Mas as investidas não pararam nas ligações. Marcela evita ocupar o mesmo espaço que qualquer um dos dois estudantes e, por isso, quando coincide de sair da universidade no mesmo horário que eles, ela retarda sua chegada ao ponto de ônibus para que haja tempo hábil deles terem ido embora. Assim não precisa se preocupar em passar por situações desconfortáveis mais uma vez, principalmente se estiver sozinha. Só que agora, em vez do celular, o caminho para casa se tornou o ambiente em que ela seria novamente abordada. Um dos indivíduos da dupla passou a esperar por ela no ponto de ônibus à noite. Esse comportamento foi percebido pelo fato de que ele a viu saindo ao mesmo tempo que ele, vários coletivos subiram a Rua Cardoso de Almeida e, quando ela chegou para aguardar o transporte, ele ainda estava lá, e fez questão de se juntar a ela durante o caminho, mesmo que Marcela tenha demonstrado desinteresse pela sua companhia. Na estação de Metrô, parada em comum, ela se despediu e desviou seu caminho, a fim de aguardar que ele entrasse na próxima locomotiva para, em seguida, ir sozinha na seguinte, evitando a situação indesejada. Para sua surpresa, quando olhou para a plataforma antes de descer as escadas, ele continuava lá. Outros vagões passaram por aqueles trilhos e ele lá permanecia - aliás, permaneciam, pois Marcela também não se moveu. Após longos minutos naquela situação, ele finalmente embarcou e ela pôde, já tarde da noite, enfim seguir o caminho para casa. Enquanto ela contava o que aconteceu, sua amiga Fernanda confirmava tudo, acenando com a cabeça. Elas estavam juntas quando, uma vez mais, isso aconteceu. Exatamente nos mesmos moldes, com a única diferença de que, desta vez, elas estavam juntas. Fernanda também foi contatada pela amiga quando as ligações na madrugada aconteceram. Com os acontecimentos, a presença de qualquer um dos dois indivíduos causa mal-estar emocional a Marcela.

A perseguição pessoal e virtualmente vivida pela estudante é tipificada pelo Código Penal (CP) brasileiro como stalking. O artigo 147-A explica que essa é a atitude de “Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade” - foram 77.083 casos apontados em 2023, representando um crescimento de 34,5% em relação ao ano anterior, de acordo com dados do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O documento também expôs que o Brasil registrou aumento de todas as modalidades de violência contra mulheres no ano passado. Mas a que mais cresceu foi a psicológica - onde enquadra-se o stalking. Foram 38.507 registros, 33,8% a mais que em 2022. Por meio do artigo 147-B, o CP define a violência psicológica contra a mulher a atitude de “Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação”. E não é só Marcela, entre o grupo ali reunido, quem está passando pelo desconforto de ser pressionada a tolerar uma presença masculina indesejada. Assim que ela terminou de contar sua história, outra de suas colegas compartilhou que também não vinha se agradando da insistência por atenção que um desses mesmos estudantes cobrava por parte dela.

Com frequência, os mesmos grupos de universitários se reúnem em frente à PUC-SP e curtem a sexta-feira à noite. Todas as vezes que Joana está lá com seus amigos, com quem tem real afinidade, um dos estudantes presente no relato de Marcela se achega junto ao grupo e busca forçar sua inclusão - principalmente, junto à Joana. Ela, assim como a colega, convive com o outro estudante, mas não alimenta nenhuma relação afetuosa que justifique a busca pela proximidade em momentos de descontração fora do ambiente acadêmico. Quando eles se movem e trocam de lugar, ele os segue. Mesmo quando se despedem, ele novamente se aproxima. Certa vez, quando ela estava entrando em um carro por aplicativo para ir para outro lugar com outro grupo de amigos, ele insistiu por longos minutos para ir junto, mesmo não tendo sido convidado - pelo contrário, Joana falou para ele, com todas as letras, que nem ela, nem o restante do grupo, levariam ele junto pois sua presença, por unanimidade, não era desejada junto aquelas pessoas. Ela entrou no carro, fechou a porta e foi embora, deixando-o falando sozinho, pois ele ainda insistia. Quando é confrontado por seu comportamento, ele coloca no álcool a culpa por suas atitudes, mas seu comportamento intrusivo também se manifesta em dias e ambientes onde ninguém está bebendo - como foi com Marcela. E assim como ela, a preocupação e o desconforto se tornaram sentimentos constantes, mesmo em momentos em que o relaxamento deveria ser a lei.

Colocar a culpa de comportamentos abusivos em fatores externos, como a ingestão do álcool, em algum acontecimento pontual ou questionar a reação da vítima ao ser importunada são atitudes comuns entre os homens que praticam essas ações. Sem autocrítica, eles perpetuam a reprodução de comportamentos nocivos que respingam em todo o cotidiano da mulher afetada, pois introduz a aflição, a ansiedade, a angústia, a insegurança e os demais sentimentos de preocupação que possam vir nesse combo. Não sendo respeitada, a mulher se vê na posição de tentar evitar, a todo custo, passar por situações onde seu espaço pessoal seja invadido, seu corpo seja tocado ou sua mente, perturbada. E isso acarreta mudanças no trajeto, no comportamento, nas companhias e em todos os demais detalhes que dizem respeito às suas escolhas individuais - ou seja, opta por tolher sua própria liberdade em nome de resguardar sua integridade física e mental.

A inquietação diante do desrespeito é um sentimento coletivo entre as mulheres no Brasil. Uma pesquisa nacional realizada em 2023 pelo instituto DataSenado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência (OMV), mostra que 46% das brasileiras acreditam que as mulheres não são respeitadas no Brasil. Em São Paulo, 48% das cidadãs paulistas consideram que as mulheres não são tratadas com respeito no país e 59% delas reforçam que a formação social brasileira é muito machista.

Em uma de suas aulas na universidade, Fabio Fernandes destacou a seus alunos do sexo masculino a importância de que eles, enquanto homens, façam uma leitura séria e comprometida de suas atitudes. Pois a masculinidade é formada a partir de elementos que estão intrínseco ao cotidiano masculino, o que lapida e direciona muitas de suas ações, pensamentos e atitudes. Sem isso, eles estão fadados a reproduzir comportamentos abusivos e nocivos contra as mulheres que encontram no caminho. As histórias contadas por Marcela, Joana e Fernanda reforçam que, enquanto as bases do patriarcado não são atacadas, o gênero masculino encontra caminhos abertos para, despretensiosamente, importunar, assediar, incomodar e atrapalhar o cotidiano das pessoas do sexo feminino em nome das suas vontades - como historicamente sempre fizeram.