Desde o início do conflito na Faixa de Gaza, diversas tentativas de cessar-fogo foram realizadas, refletindo a complexidade das negociações e a persistência das partes envolvidas. Anteriormente, os esforços para interromper as hostilidades foram marcados por intensos diálogos entre os mediadores e um contínuo desgaste das condições em campo. No entanto, essas tentativas ainda não conseguiram estabelecer uma trégua duradoura.

Na última segunda-feira (19), o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, anunciou um novo desenvolvimento significativo: o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, aceitou uma proposta de cessar-fogo formulada pelos mediadores dos EUA, Catar e Egito. Esta proposta foi apresentada durante a rodada mais recente de negociações realizada em Doha, no Catar.

Blinken, que está em Tel Aviv desde domingo (18), informou que se reuniu com Netanyahu para discutir o novo plano. De acordo com a declaração de Blinken, a proposta dos EUA visa "resolver as lacunas restantes" nas negociações e permitir uma "rápida implementação" se for aceita por todas as partes envolvidas. Embora os detalhes da proposta ainda não tenham sido divulgados, o clima entre os negociadores é de otimismo após as conversas da semana passada.

Até o momento, o Hamas ainda não se pronunciou oficialmente sobre a nova proposta. As negociações deverão continuar ao longo desta semana, e Blinken expressou a expectativa de que o Hamas se comprometa com a proposta para avançar nas discussões. O secretário de estado dos EUA também alertou que esta pode ser uma oportunidade crucial para a devolução dos reféns mantidos pelo Hamas e para alcançar um desfecho mais amplo do conflito.

O governo israelense informou que o Hamas ainda detém 111 pessoas sequestradas desde o ataque de 7 de outubro de 2023, que iniciou a guerra na Faixa de Gaza. A proposta de cessar-fogo enfrenta desafios significativos, incluindo a exigência de Israel pela destruição total do Hamas e a demanda do grupo terrorista por um cessar-fogo permanente, em vez de uma trégua temporária. Divergências também permanecem em relação à presença militar de Israel em Gaza, à movimentação dos palestinos e à identidade e quantidade de prisioneiros a serem libertados em uma possível troca.

Em resposta a essas complexas questões, Netanyahu afirmou que busca a libertação do "máximo de reféns vivos" durante a primeira fase do novo plano de três etapas proposto pelos EUA. Após sua reunião com Netanyahu, Blinken confirmou que o primeiro-ministro se comprometeu a enviar uma delegação para as novas negociações, previstas para esta semana em Doha ou no Egito. Blinken também estará presente nas discussões. Paralelamente, os confrontos continuam em Gaza, com uma nova operação israelense em Khan Yunes e um atentado reivindicado pelo Hamas em Tel Aviv no domingo, evidenciando a fragilidade e a intensidade do conflito em curso.

A força de segurança brasileira passa ser formada em 1827 com a chegada de Dom João VI, para equivaler a Guarda Real de Polícia de Lisboa no Rio de Janeiro. Ao longo do tempo se estabeleceram no resto do país. Nos seus mais de 190 anos, foi “organizada e reinventada diversas vezes” como diz a linha do tempo disponibilizada no site da Polícia Militar, com a criação de ramificações que compuseram e compõe a estrutura da instituição como o Corpo Policial Permanente, o Corpo de Bombeiros, a Radiopatrulha Aérea, Guarda Civil, Força Expedicionária Brasileira, entre outros.

Quando houve a queda do sistema escravista em 1888, no mesmo ano, é criado o 1º Batalhão de Polícia de Choque. “Abolição da escravidão. A partir de agora o Brasil tem um só povo em plena igualdade de direitos. O efetivo da Polícia Militar é triplicado nesse ano, chegando a 1480 homens.”

Em 1906, o governo do Estado de São Paulo convida militares franceses para modernizar as práticas “aliando a estética militar ao serviço de policiamento ostensivo voltado para as necessidades comunitárias” e diz que o conjunto de ideais estabelecidos “liberdade, igualdade e fraternidade que se traduzem no respeito à dignidade da pessoa humana e na defesa intransigente dos direitos humanos, persiste nos dias atuais, mantendo na Polícia Militar uma visão humanista, voltada para a formação moral e patriótica do policial militar, com dedicação incansável à instrução, para bem servir à comunidade paulista e brasileira.”

No ano de 1932 civis armados lutaram "ao lado das tropas regulares do Exército e da milícia paulista” contra o governo de Getúlio Vargas.

A polícia ainda nomeada Força Pública em 1964, há 60 anos tinha o dever “garantir a ordem pública e a estabilidade da nação” sob o comando do eleito governador de São Paulo Adhemar de Barros, deposto dois anos depois pelo governo militar por desejar o fim do período de ausência democrática. A partir do AI-5 em 1968 “coube à Força Pública garantir a paz social e proteger a sociedade paulista”. 1969: é construído o edifício que sediou o departamento de repressão vinculado ao governo militar, DOI-Codi (Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa Interna), para perseguir integrantes de guerrilhas armadas, pessoas que poderiam ter pouca ou muita vinculação a movimentos comunistas e aqueles que se opunham ao regime.

Em 1970, a Polícia Militar é formalizada a partir da união da Guarda Civil e Força Pública.

Instaurada em 2012, a Comissão da Verdade instituída em países que passaram por supressão de direitos individuais democráticos, investigou crimes cometidos pelo Estado brasileiro durante o período militar e identificou mais de 8 mil indígenas mortos e pelo menos 434 mortos e desaparecidos políticos. Um estudo de 2019 da Human Rights Watch calculou 20.000 pessoas torturadas. E a pesquisa publicada neste ano de Gilney Viana, pesquisador colaborador da UnB desvelou mais de 1.600 camponeses mortos e desaparecidos nos 21 anos que perdurou a ditadura civil-militar.

O tempo que militares estavam no poder, acabou em 1985. A instituição permanece realizando a fiscalização de uma ordem na sociedade, e de lá acumulou histórico de ocasiões que marcaram o país, relembre algumas delas:

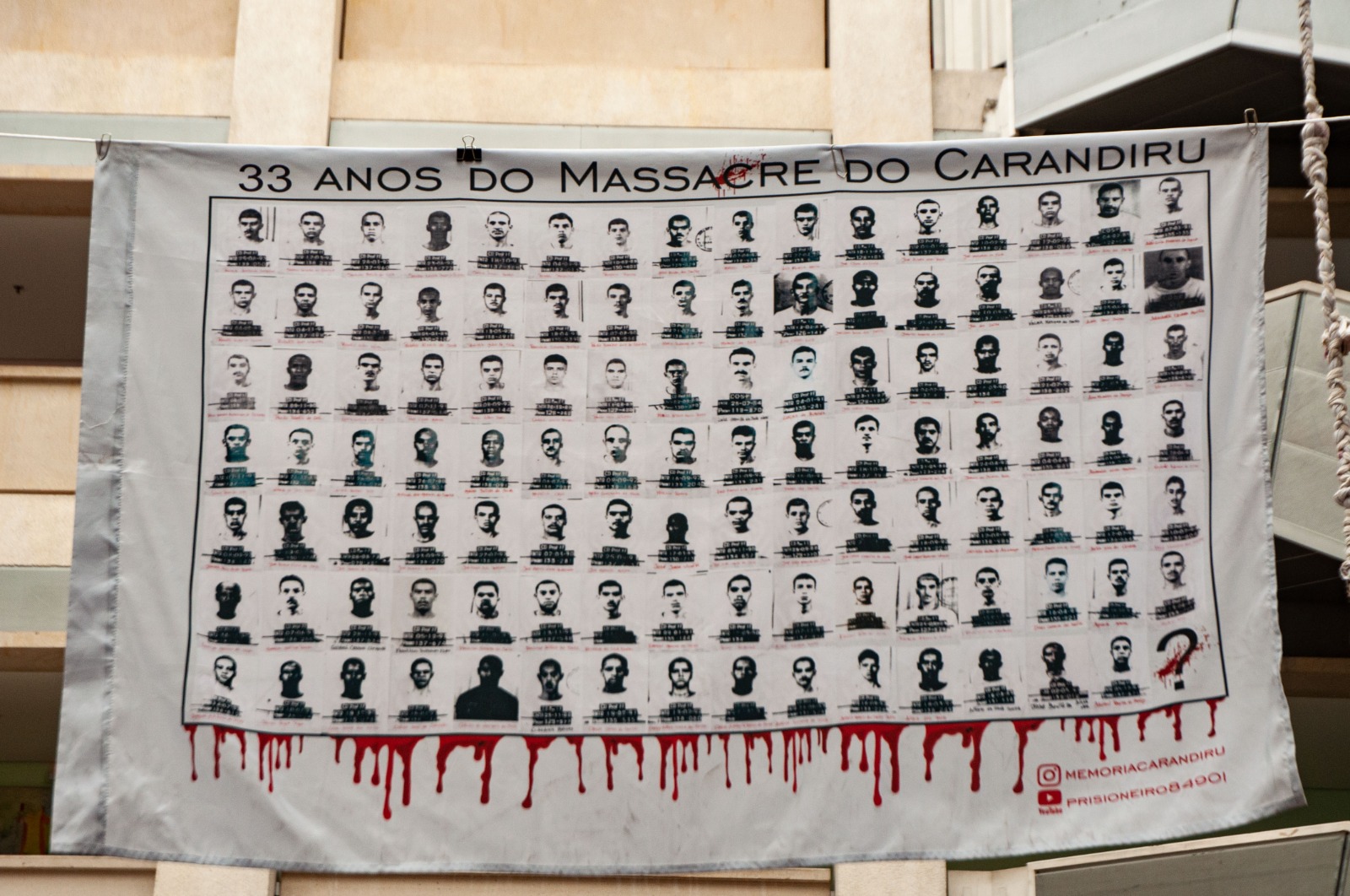

SP 1992, Massacre do Carandirú

111 detentos mortos

RJ 1993, Chacina da Candelária

8 crianças e adolescentes mortos

Um mês depois, o caso de assassinato de 4 policiais na Praça Catolé do Rocha, resultou na morte de 21 civis inocentes.

RJ 1998, Duque de Caxias

24 mortos

RJ 2005, Chacina da Baixada

Depois depois da troca de comandante do batalhão, policiais saíram em direção ao município de Queimados, atiraram indiscriminadamente o que resultou na morte de 29 civis. 11 policiais foram denunciados, 5 deles liberados.

SP 2006, Crimes de Maio

505 pessoas mortas pela polícia depois que o Primeiro Comando da Capital (PCC) chacinou 59 pessoas.

RJ 2007, Complexo do Alemão

24 civis mortos

RJ 2021, Chacina do Jacarezinho

Após 1 policial ser morto,

28 civis foram mortos.

SP 2023-2024, Operação Verão

56 civis mortos. Entre pessoas do crime organizado e aquelas que segundo relatórios da PM teriam entrado em confronto com os agentes, estão: uma cabeleireira, mãe de seis crianças; dois vizinhos que conversavam na rua, um deles de muleta; dois jovens no interior de uma casa onde familiares tomavam café na sala, um deles era deficiente visual e possuía um dos olhos com 20% da visão e o outro cego.

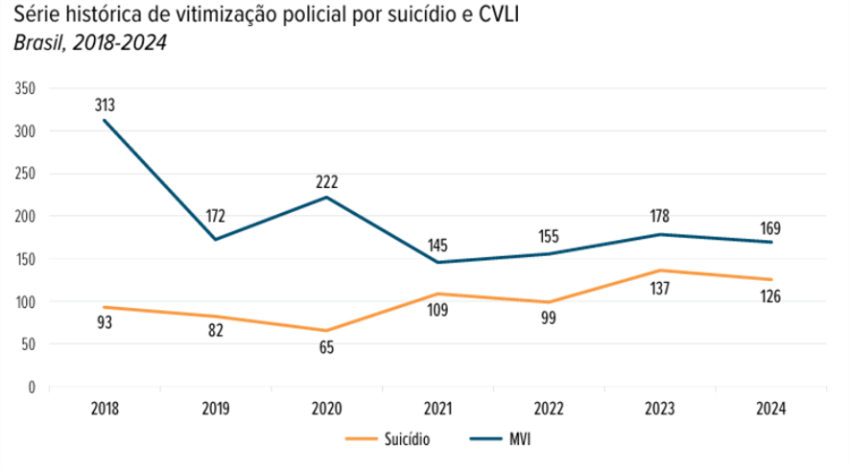

Outros eventos ocasionaram mortes decorrentes de confrontos com a força pública de segurança, que resultaram cicatrizes em muitas famílias. Em comparação com 2022, os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostraram que em 2023 a letalidade policial cresceu 18% no estado de São Paulo e chegou a 313 civis mortos, também cresceu em 63% a taxa de policiais militares que tiraram a própria vida, foram 31 suicídios de agentes enquanto 16 morreram em confronto, segundo dados obtidos através da LAI (Lei de Acesso à Informação) pela Ponte.

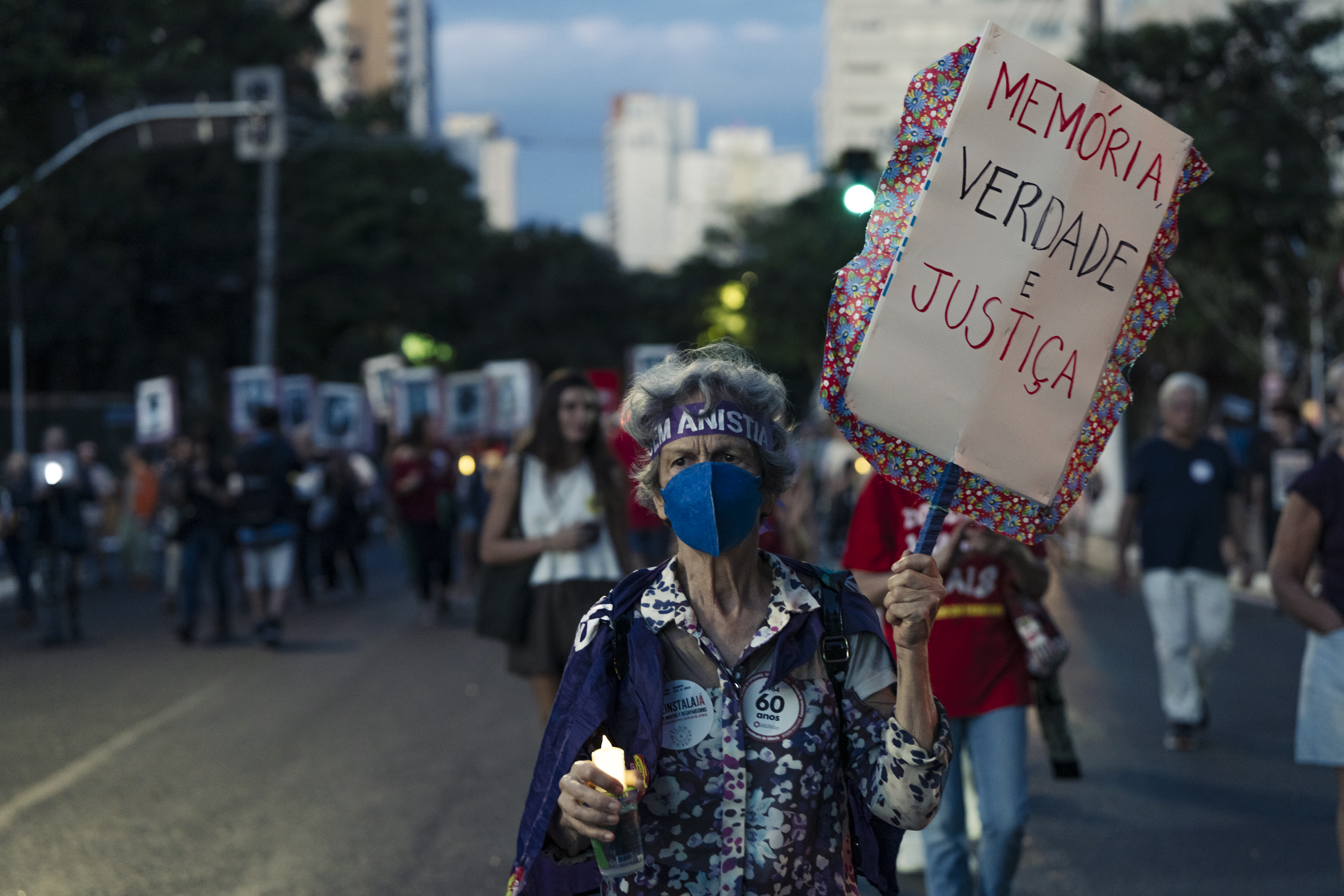

A virada de março para abril deste ano, marcou 60 anos do dia que os cidadãos brasileiros perderam durante 21 anos seus direitos democráticos. Grupos da sociedade fizeram atos em São Paulo, pela memória das pessoas mortas e desaparecidas por ação de forças do Estado brasileiro durante a ditadura até os dias atuais. Familiares e amigos seguraram os corpos em forma de cartazes e caminharam pelas ruas da cidade.

A Lei Maria da Penha, uma medida de prevenção e punição em caso de violência doméstica, foi sancionada em 7 de agosto de 2006. Dezessete anos depois, em 2023, o Brasil ainda é o quinto país com mais casos de violência contra mulher, com 3.181 denúncias contra parceiros e parentes.

A Lei determina que todo caso de violência dentro de casa e por familiares é crime, sendo julgados nos Juizados Especializados de Violência Doméstica Contra a Mulher. Nos últimos cinco anos, houve pelo menos oito coberturas incluídas no projeto, dentre elas, o afastamento imediato da vítima do ambiente de violência sem a prescrição doboletim de ocorrência (B.O.) e a proteção de mulheres transgêneras.

Mas, afinal, quem é Maria da Penha?

Maria da Penha Maia Fernandes foi vítima de duas tentativas de feminicídio em 1983. Na primeira, enquanto dormia, seu então marido atirou contra a suas costas, o que a deixou paraplégica. Quatro meses após uma recuperação intensiva da tragédia intencionada que quase tirou a sua vida, o ex-parceiro tentou eletrocutá-la durante o banho, enquanto a mantinha em cárcere privado. Depois de muita luta, a família e os amigos de Maria conseguiram tirá-la de casa e das mãos do agressor.

O caso de Maria da Penha levou ao todo 19 anos e seis meses de disputas judiciais. O agressor chegou a ser sentenciado à prisão duas vezes, com penas de 10 e 15 anos, mas nenhuma das sentenças foi cumprida por falhas na justiça. Na primeira, em 1991, os advogados do réu anularam o julgamento e, na segunda, em 1996, o réu foi condenado a dez anos e seis meses, mas recorreu e acabou passando apenas cerca de dois anos preso.

Origem da Lei

Após um ultimato da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (CIDH/OEA), em 1998, o Estado Brasileiro foi denunciado e responsabilizado por “negligência, omissão e tolerância” em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras.

O caso de Maria de Penha passou a ser tratado como uma violência contra a mulher por razão de gênero, mas, em 2002, foi formado um Consórcio de ONGs Feministas para reivindicar a elaboração de uma lei especializada no combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Depois de debates e reivindicações dentro dos tribunais, o Projeto de Lei n. 4.559/2004, da Câmara dos Deputados, chegou ao Senado Federal (Projeto de Lei de Câmara n. 37/2006) e foi aprovado por unanimidade em ambas as Casas. A Lei Maria da Penha (Lei N. 11.340) foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Como uma das recomendações do CIDH foi uma reparação simbólica e material à Maria da Penha, o Estado do Ceará pagou uma indenização a ela e o Governo Federal nomeou a lei em reconhecimento e homenagem à sua luta contra a violação dos direitos humanos das mulheres.

Em 2015, um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) apontou que a Lei Maria da Penha diminuiu em 10% a taxa de feminicídio cometidos pelos agressores dentro da residência das vítimas.

A legislação trouxe avanços e amparos para as mulheres brasileiras. Além de tipificar a violência doméstica, ela oferece medida protetiva com o afastamento do agressor da vítima e seus familiares, proíbe aplicação de penas pecuniárias, (ou seja, não pode ser paga por multas ou doações de cestas básicas), oferece auxílio para a mulher caso ela seja financeiramente dependente do agressor e amplia a pena do agressor de um a três anos de cadeia caso a mulher vítima seja deficiente.

Mudanças e inclusões

Desde 2019, outras medidas foram acrescentadas à Lei Maria da Penha, entre elas:

-

Lei nº 13.827/19, que permitiu a adoção de medidas protetivas de urgência e o afastamento do agressor do lar pelo delegado;

-

Lei nº 13.836/19, tornando obrigatório informar quando a mulher vítima de agressão doméstica ou familiar é pessoa com deficiência;

-

Lei nº 13.871/19 determina como responsabilidade do agressor o ressarcimento dos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no atendimento às vítimas de violência doméstica e familiar e aos dispositivos de segurança por elas utilizados;

-

Lei nº 13.894/19, que atribuiu ao Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a ação de divórcio, separação, anulação de casamento ou dissolução de união estável. A norma também estabeleceu a prioridade de tramitação dos procedimentos judiciais em que figure como parte vítima de violência doméstica e familiar;

-

Lei nº 13.984/20, estabelecendo obrigatoriedade referente ao agressor, que deve frequentar centros de educação e reabilitação e fazer acompanhamento psicossocial;

-

Lei nº 14.132/21 inclui um artigo no Código Penal (CP) para tipificar os crimes de perseguição (stalking);

-

Lei n° 14.164/21, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para incluir conteúdo sobre a prevenção à violência contra a mulher nos currículos da educação básica, além de instituir a Semana Escolar de Combate à Violência Contra a Mulher, a ser celebrada todos os anos no mês de março;

-

No primeiro semestre de 2022, a Sexta Turma do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que a Lei Maria da Penha seria aplicada também em casos de violência doméstica ou familiar contra mulheres transgêneras.

Os números não param de crescer

Em 2023, o Brasil registrou 1.463 casos de feminicídio, crime em que o assassinato de uma mulher ocorre pelo simples fato de ser mulher, ou seja, uma mulher a cada seis horas era assassinada. No mesmo ano, a cada 24 horas, oito mulheres foram vítimas de violência doméstica, segundo o boletim "Elas Vivem: Liberdade de Ser e Viver".

De acordo com a ONU, sete a cada 10 mulheres no mundo já foram ou serão vítimas de violência de gênero em algum momento da vida. No mundo, de acordo com a OMS e a Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, a estimativa é de que 35% dos feminicídios são cometidos por seus parceiros, ao passo que 5% dos homicídios de homens são praticados por suas parceiras.

Na última quarta-feira, 13, a Agência Pública, em parceria com o curso de Jornalismo e a Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da PUC-SP (FAFICLA), realizou o evento “Pública 13 anos: O jornalismo na linha de frente da democracia” para celebrar seus 13 anos de jornalismo investigativo. Com três mesas redondas, o evento foi sediado no Tucarena, auditório do Teatro da Universidade Católica de São Paulo (TUCA), e reuniu expoentes do jornalismo, da antropologia e da ciência do clima para discutir temas como desinformação, populismo digital, polarização dentro e fora das redes, inteligência artificial, crise climática e, por fim, a defesa da democracia.

Fundada em 2011 por repórteres mulheres, a Agência Pública é a primeira agência de notícias sem fins lucrativos do Brasil. Seu compromisso é com o jornalismo independente de qualidade e com a promoção da defesa dos direitos humanos, do discurso democrático e do direito à informação. Em comunhão com os valores da PUC-SP, que foi e ainda é palco de luta e resistência pelo Estado Democrático de Direito, a Pública escolheu o auditório próximo à instituição para celebrar o aniversário de treze anos de trabalho.

Mesa 1: “Desinformação e Populismo Digital”

Em ano de eleições - tanto municipais no Brasil, quanto presidenciais ao redor do mundo - é de extrema importância avaliar os impactos e os riscos do desenvolvimento da tecnologia no processo eleitoral, desde as campanhas políticas até às urnas. Diante disso, a primeira mesa “Desinformação e Populismo Digital" tratou sobre a dimensão da tecnologia no presente cenário político e social.

Neste primeiro momento do evento, os principais tópicos abordados foram a onda de desinformação online, gerada principalmente por grupos de extrema direita - como é o caso dos grupos de Whatsapp e Telegram do bolsonarismo. Além disso, a mesa abordou a regulamentação do uso da inteligência artificial (IA), e o poder das “big techs” e de sua arquitetura algorítmica dentro do sistema comunicacional.

Ecologia de mídia e desinformação

Natalia Viana, co-fundadora e diretora-executiva da Agência Pública, foi a mediadora da mesa “Desinformação e o Populismo Digital” e iniciou o debate relacionando a manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, no dia 25 de fevereiro deste ano, com a ecologia de mídia, um conceito que descreve como a tecnologia afeta diversos aspectos da sociedade - campos político, social, cultural ou demográfico.

Viana argumenta que o ato bolsonarista, realizado no início do ano, é um exemplo de como a desinformação online migra para a vida offline em velocidades e escalas inimagináveis. Ela explica que tanto conteúdos mais elaborados, como deep fakes, quanto aqueles mais simples, como fake news, complementam-se e participam da ecologia de mídia, que retroalimenta a desinformação. No dia 25 de fevereiro, o protesto, que aconteceu na Avenida Paulista, contou com um público que varia de 185 mil pessoas, segundo divulgado em pesquisa da Universidade de São Paulo (USP), até 600 mil, de acordo com estimativas da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Segundo a mediadora da mesa, os participantes tendem a basear suas decisões em fake news recebidas através de canais diretos de mensagem. Viana ainda completa dizendo que, uma vez questionados, os manifestantes pareciam não compreender exatamente o motivo de estarem presentes.

IA e as eleições

Nina Santos, pesquisadora na área de comunicação e informação, explica que o uso da inteligência artificial (IA) em período de eleições ainda é recente, mas representa um aspecto tecnológico promissor. No entanto, a ferramenta também carrega um potencial significativo de danos, a depender da forma como for usada, principalmente para produzir e disseminar fake news.

Para Santos, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desempenha um papel crucial na mitigação dos riscos que surgem com a utilização da IA em momentos decisivos da esfera política. O órgão é responsável por instituir a regulamentação adequada do recurso tecnológico em questão frente às possíveis influências distorcivas que ele pode trazer, mas isso pode não ser suficiente. Em entrevista à AGEMT, a pesquisadora reforça a necessidade de “um processo legislativo na Câmara, no Senado, em que os deputados e as deputadas mobilizem as suas bases, façam discussões amplas e construam a política para lidar com a inteligência artificial em todos os momentos da nossa vida, e não só das eleições”.

No encerramento da mesa, Natalia Viana levanta uma questão fundamental: “em um ambiente em que todo mundo participa ativamente da construção do debate público, qual é o papel do cidadão?”

Leticia Cesarino, antropóloga e assessora especial de Educação e Cultura em Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, responde à questão enfatizando que, embora não exista um caminho único de atuar no mundo, o importante é que todos estejam comprometidos com os princípios democráticos.

“É fundamental pensar em soluções que unam ações individuais e coletivas, construindo fontes de informações confiáveis e acompanhando coletivamente discussões em diversos ambientes sociais, seja no trabalho, na escola ou no seu próprio bairro”, completa a pesquisadora Nina Santos.

Mesa 2: “Como cobrir o governo de maneira equilibrada”

A segunda mesa do evento trouxe atenção à cobertura política dos governos e discutiu maneiras de fazê-la de forma equilibrada e justa. As convidadas foram as repórteres Juliana Dal Piva e Fabiana Moraes, que também atua como pesquisadora, enquanto a mediação foi realizada por Rubens Valente, repórter, colunista e também autor da Agência Pública.

Confira, a seguir, a transmissão na íntegra.

Mesa 3: “Colapso Climático e o Antropoceno”

A terceira e última mesa do evento, apresentada à noite, teve como recorte temático o "Colapso Climático e o Antropoceno", com participações do ambientalista e filósofo Ailton Krenak, do climatologista Carlos Nobre, da jornalista Daniela Chiaretti, e a mediadora Giovana Girardi, chefe da cobertura socioambiental da Agência Pública. Os convidados discutiram as problemáticas e também as soluções que permeiam o novo cenário ambiental.

A Emergência Global

"As mudanças climáticas não afetam a democracia, a democracia que afeta as mudanças climáticas”. Essa foi a sentença que o climatologista Carlos Nobre usou para introduzir a conversa. A reflexão esbarrou nas questões sistemáticas que levam ao esgotamento do planeta, já que o modo de vida e os sistemas de produção não são os únicos componentes alteráveis na remediação dos efeitos climáticos. As estruturas políticas e sociais são a base desse problema, segundo relembra o escritor, filósofo e futuro imortal da Academia Brasileira de Letras, Ailton Krenak. As democracias populistas foram colocadas como um agravante quando se trata de emissões de GEEs (gases do efeito estufa). A China, atualmente, é a maior emissora, seguida dos Estados Unidos, da Índia e da Rússia. Apesar de tanto barulho, os convidados reiteram que as causas climáticas não são pautas que elegem ou sequer movimentam escolhas políticas, em qualquer esfera, o tanto que deveriam.

Foi discutido, também, como a onda de ascensão da extrema direita afeta a luta pela causa. É um enorme desafio combater as manobras do extremismo e do negacionismo, ainda mais quando atacam um tópico de vulnerabilidade em questão de apoio efetivo da população.

Ailton destacou algumas posições contraditórias de órgãos públicos mundiais em relação à proteção do meio-ambiente. “Enquanto selecionam novas reservas de biosfera em uma semana, na outra, a UNESCO patrocinou uma reunião em Paris para discutir formas de mineração em outras reservas”.

A jornalista Daniela Chiaretti, referência em coberturas e reportagens sobre o tema, aponta que “o capitalismo tenta se colocar como bússola para um problema que ele mesmo causou”. A jornalista também alertou para o fenômeno que já é uma realidade e aquece discussões entre os profissionais de saúde mental. Segundo ela, as consequências dessa “falsa busca” têm causado à população, principalmente aos jovens, uma angústia diferente das outras, e em massa: a “ansiedade climática”.

Os convidados enfatizaram, constantemente, que as consequências da intensificação do aquecimento global não impactam igualmente a população. O racismo ambiental foi um fator importante da mesa. Pessoas em situações de marginalização social e econômica são afetadas de um modo muito pior, estando submetidas à falta de recursos para lidar com eventos que podem chegar aos casos extremos. Os refugiados climáticos também foram um ponto importante. O termo é designado para um grupo de indivíduos que é obrigado a abandonar seu local de habitação devido a irregularidades radicais que impedem sua permanência - irregularidades essas causadas pelos efeitos do aquecimento global.

Durante o pouco tempo de abertura para perguntas, a AGEMT perguntou à mesa, dado a celebração dos 13 anos do órgão comunicativo, como o jornalismo poderia ser um meio efetivo na luta. Os convidados responderam que a insistência em inserir os temas em tudo, e saber infiltrar a informação nos núcleos conservadores, que insistem na manipulação e no negacionismo, é uma das formas.

O Antropoceno

Não se pode separar este componente do anterior. O Antropoceno é uma proposta de marcação de uma nova era geológica (delimitação de tempo que se divide com base em como o planeta e os seres vivos reagem a determinada configuração geofísica e ambiental). Essa proposta foi feita por um grupo amplo de cientistas, geólogos e especialistas em mudanças climáticas, que defendem que a presença do ser humano e seu modo de produção já alteraram as estruturas do planeta em um período curto (comparando-se a outras eras geológicas). O embate na comunidade científica se encontra na dificuldade de enquadrar a ação humana como potencializadora das mudanças, ou como causa. “Não é a geologia que provoca o antropoceno, é o sapiens”, demarca Ailton Krenak.

A terceira mesa encerrou o evento com o lembrete de que as mudanças climáticas são uma realidade irreversível. Cabe à humanidade liderar as mudanças nos sistemas, estruturas e no modo de sobrevivência da população.

O Centro Cultural do Banco do Brasil abraçou, dessa vez, o Projeto Afro: uma plataforma afro-brasileira de mapeamento e difusão de artistas negros; com a exposição “Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira”.

Com uma experiência imersiva, educativa e cativante, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) proporcionou uma visão de que “a população afro-brasileira não é só centrada na questão da escravidão (...) a gente sabe fazer arte. A arte não é só a europeia; a gente sabe desenvolver, temos vários fatores culturais”, explicou Otávio Rodrigues, visitante da exposição. A mostra é composta de mais de 60 artistas e obras que vão desde pinturas a formatos áudio visuais. “Foi uma exposição que não falava sobre nossos colonizadores e sim sobre nossos povos, de preto para preto, e mostra que a gente sabe fazer muita coisa. Me senti num lugar que realmente falava sobre a real história afro-brasileira”. Para interagir, como ocorreu com Otávio, visite o CCBB até o dia 18/03/2024. Mas, você pode conferir uma prévia que a AGEMT preparou, acessando o link:

https://www.instagram.com/reel/C4iXXhYrdLK/utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==