Na tarde do dia 20 de novembro, um dos estandes da Zona Azul foi atingido por um incêndio. O local, exclusivo às negociações entre os países, foi evacuado pela equipe de bombeiros e as plenárias foram canceladas. Ao todo, 13 pessoas receberam atendimento médico por inalação de fumaça.

O ocorrido interrompeu bruscamente a agenda de negociações. A Zona Azul permaneceu fechada enquanto o Corpo de Bombeiros realizava uma avaliação de segurança.

A paralisação ocorreu justamente quando as delegações tentavam avançar em um cronograma já pressionado. Além do prazo apertado, havia pelo menos seis impasses sendo debatidos pelas delegações, como o fim dos combustíveis fósseis e questões de financiamento para medidas de adaptação.

O fogo se concentrou no estande da Comunidade da África Oriental. As chamas se iniciaram no revestimento do estande e se alongaram até a cobertura de pano do espaço. Com a ajuda de 244 extintores, mangueiras e 56 agentes, o incêndio foi controlado em poucos minutos.

Segundo nota do Corpo de Bombeiros do Pará, ainda não foi confirmado o motivo do incêndio. A principal suspeita é de que algum equipamento eletrônico não compatível com a rede elétrica do local tenha gerado um curto-circuito.

A área da Zona Verde, localizada na mesma região e com acesso liberado à sociedade civil, também teve sua agenda cancelada e foi evacuada.

O espaço da Zona Azul ficou fechado por cerca de seis horas e retomou as operações às 20h40 da última quarta-feira (20). Apesar da reabertura, não ocorreram as plenárias planejadas. As sessões formais só foram retomadas na manhã de sexta-feira (21), com transmissão online.

Em carta endereçada ao Brasil na semana passada, a ONU já havia alertado o governo sobre a estrutura da COP 30. O órgão internacional mencionou "potenciais riscos de segurança devido à exposição à eletricidade".

Segundo nota da UNFCCC, o espaço atingido pelo fogo passa a ser responsabilidade do governo brasileiro. Após os acontecimentos, a Polícia Federal abriu uma investigação de apuração do incêndio. Testemunhas, como integrantes dos pavilhões, serão ouvidas.

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi preso preventivamente na manhã deste sábado (22), em Brasília, após operação da Polícia Federal (PF) realizada por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A medida foi motivada por indícios de que Bolsonaro teria tentado violar a tornozeleira eletrônica que monitora seus movimentos, sugerindo um plano de fuga, além da convocação de uma vigília de apoiadores diante de sua casa horas antes. Bolsonaro, que cumpria prisão domiciliar desde agosto em função de outra condenação. Bolsonaro foi levado à Superintendência da Polícia Federal, onde ficará custodiado em uma “sala de Estado”, espaço reservado a autoridades de alto escalão.

A decisão judicial que determinou a prisão preventiva de Bolsonaro elenca uma série de elementos que levantaram suspeitas de tentativa de fuga por parte do ex-presidente. Relatórios do Centro de Monitoração Eletrônica do Distrito Federal apontaram que, durante a madrugada deste sábado (22), houve uma violação no sinal da tornozeleira eletrônica usada por Bolsonaro. Essa possível adulteração do dispositivo indicaria, segundo a decisão, uma intenção deliberada de rompê-lo para facilitar uma fuga do alcance das autoridades.

Além disso, foi destacada a convocação de uma vigília noturna por aliados do ex-presidente nas imediações de sua residência, evento organizado pelo filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, às vésperas da prisão. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, tal aglomeração de apoiadores poderia causar tumulto e até mesmo servir como cobertura para uma eventual fuga do ex-presidente durante a madrugada. A proximidade da casa de Bolsonaro com embaixadas estrangeiras em Brasília também foi citada na decisão como um fator de risco, dado o histórico de aliados do ex-presidente buscarem refúgio no exterior para escapar da lei penal. Diante desses elementos - violação do monitoramento eletrônico, mobilização atípica de simpatizantes e contexto favorável a evasão - Moraes concluiu que havia risco concreto de fuga, justificando a decretação da prisão preventiva como meio de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei.

A ordem de prisão partiu do ministro Alexandre de Moraes, responsável por inquéritos envolvendo o ex-militar no âmbito das investigações sobre tentativa de golpe de Estado. Atendendo a um pedido da Polícia Federal, Moraes expediu na madrugada de sábado (22) o mandado de prisão preventiva contra o ex-presidente, que foi cumprido pela PF nas primeiras horas do dia em Brasília. Conforme nota divulgada pela PF, a detenção de Bolsonaro ocorreu em sua residência e não representa ainda o início do cumprimento da pena de prisão a que ele já foi condenado, mas sim uma medida cautelar específica relacionada ao risco identificado de fuga.

Moraes é o relator de ações penais contra o detento no STF e vinha acompanhando de perto o cumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente ao ex-presidente. Desde 4 de agosto deste ano, Bolsonaro cumpria prisão domiciliar por determinação do próprio STF, após ter descumprido restrições impostas durante as investigações. Entre essas restrições estavam o uso obrigatório da tornozeleira eletrônica, a proibição de acessar embaixadas ou consulados estrangeiros e de utilizar redes sociais direta ou indiretamente. A nova ordem de prisão preventiva, assinada por Moraes, veio na esteira do descumprimento dessas medidas: o ministro entendeu que a conjunção dos fatos recentes, especialmente a possível quebra do monitoramento e a mobilização atípica de simpatizantes, exigia a revogação da prisão domiciliar e a imediata custódia preventiva de Bolsonaro em uma instalação oficial, para evitar qualquer tentativa de evasão. Agentes da PF conduziram Bolsonaro à sede do órgão, onde ele deu entrada, passou por exames médicos de precaução e foi instalado em uma sala especial de Estado, destinada a ex-presidentes e outras altas autoridades detidas.

A prisão de Jair Bolsonaro teve impacto imediato no cenário político brasileiro, aprofundando divisões e suscitando debates sobre os desdobramentos. Logo nas primeiras horas da notícia, parlamentares aliados de Bolsonaro classificaram a medida como um ato extremo que pode acirrar a crise entre Poderes. O líder da oposição na Câmara, deputado Luciano Zucco (PL-RS), declarou que prender Bolsonaro é “um ataque direto à democracia” e afirmou que seu grupo político “resistirá” à decisão. Outros aliados, como o deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS), defenderam uma reação institucional do Congresso para conter o que chamam de “abusos” contra figuras da oposição. Integrantes da direita também alegam que a detenção em regime fechado de um ex-presidente de 70 anos, que enfrenta problemas de saúde, seria “desumana” e politicamente motivada.

Por outro lado, lideranças governistas e da esquerda consideraram a prisão preventiva como um marco de afirmação do Estado de Direito. Políticos do campo governista enfatizaram que a decisão do STF se baseou na garantia da ordem pública e no princípio de que ninguém está acima da lei. “O país vive um momento histórico. Quem atacou a democracia vai pagar por isso!”, afirmou o deputado José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara, referindo-se ao simbolismo de ver um ex-presidente respondendo legalmente por atos contra o Estado Democrático.

Analistas apontam que o episódio deve influenciar o clima político às vésperas das eleições de 2026. A ausência de Bolsonaro na disputa eleitoral, que está inelegível e agora sob custódia, pode reposicionar forças da direita. Ações de aliados do ex-presidente indicam que eles pretendem capitalizar politicamente o ocorrido, vitimizando-o e buscando transferir o capital político de Bolsonaro a outros nomes. “É inacreditável… 2026 é logo ali”, reagiu Fabio Wajngarten, ex-assessor do ex-presidente, sugerindo que a base bolsonarista usará a prisão como combustível na campanha vindoura. Ao mesmo tempo, setores democráticos veem a prisão como um fortalecimento das instituições, o que pode favorecer o discurso de Lula e seus aliados de que a Justiça está sendo feita após os ataques contra a ordem constitucional.

Nas ruas, a detenção do ex-presidente rapidamente polarizou opiniões e gerou manifestações de apoio e repúdio. Em Brasília, manifestantes, tanto contrários quanto favoráveis à ação, se reuniram em frente à sede da Polícia Federal, onde ele está preso. De um lado da rua, grupos contrários a Bolsonaro cantaram, buzinaram e até estouraram champanhe em comemoração à prisão; do outro, simpatizantes exibiam faixas e palavras de ordem em defesa do ex-mandatário. Logo pela manhã, um músico tocou a “Marcha Fúnebre” em alusão simbólica ao fim da liberdade de Bolsonaro, enquanto apoiadores bradavam contra o que consideram injustiça. A deputada federal Bia Kicis (PL-DF), uma das principais aliadas de Bolsonaro, compareceu ao local e classificou a prisão como “perseguição política absurda e inconstitucional”.

Já nas redes sociais, políticos aliados ecoaram a indignação. O líder do Partido Liberal na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), divulgou uma nota acusando o STF de cometer um “grave ataque à liberdade e à democracia”. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro recorreu a uma citação bíblica, publicando um salmo em tom de oração pouco depois da prisão, em uma mensagem interpretada como “busca de força diante da adversidade”.

A deputada Maria do Rosário (PT-RS) divulgou que “a lei vale para todos, inclusive para quem tentou colocá-la de joelhos”, em uma clara referência às investidas golpistas atribuídas ao ex-presidente. Mônica Benício, vereadora pelo PSOL no Rio de Janeiro e viúva da ativista Marielle Franco, afirmou que “um novo capítulo da história da democracia brasileira foi construído”,, ressaltando que pela primeira vez um artífice de um possível golpe estaria sendo punido de forma exemplar.

A situação de Bolsonaro agora ingressa em uma nova fase no âmbito judicial, cercada de próximos passos já definidos e incertezas sobre seu destino legal. Conforme determinado por Moraes, será realizada neste domingo (23) uma audiência de custódia para avaliar as condições da prisão, em procedimento que ocorrerá por videoconferência na própria Superintendência da PF em Brasília. Na audiência, um juiz verificará se os direitos do ex-presidente estão sendo respeitados e poderá decidir sobre a manutenção da prisão preventiva ou eventuais medidas alternativas. Dada a alegada fragilidade de saúde de Bolsonaro, ele possui histórico de cirurgias e problemas decorrentes do suposto atentado que sofreu em 2018, Moraes também ordenou que seja assegurado atendimento médico em tempo integral ao preso enquanto permanecer sob custódia. Ainda na manhã deste sábado (22), Bolsonaro recebeu visita de médicos na PF e medicações autorizadas judicialmente, segundo informou a Agência Brasil.

Os advogados de Jair Messias adiantaram que vão recorrer da decisão de prisão preventiva, na tentativa de reverter a medida cautelar nos próximos dias. A defesa alega que o ex-presidente não representaria risco se mantido em casa e critica a ordem de prisão como desnecessária. Esse recurso deverá ser analisado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes convocou uma sessão virtual extraordinária da Primeira Turma do STF para esta segunda-feira (24) a fim de referendar colegiadamente a decisão monocrática que determinou a prisão de Bolsonaro. Espera-se que os demais ministros da Turma avaliem os fundamentos apresentados, como o risco de fuga, e deliberem se a custódia preventiva deve prosseguir. Caso a Turma, ou eventualmente o plenário do STF, em instância superior, mantenha a decisão, Bolsonaro poderá permanecer detido preventivamente enquanto avançam os procedimentos finais de seus processos.

Paralelamente, há um contexto maior: Bolsonaro já foi condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado, em outubro deste ano, no chamado processo do “núcleo 1 da trama golpista”, que investigou sua participação em atos para subverter o resultado eleitoral e manter-se no poder. A condenação, por crimes como liderança de organização criminosa e incitação a golpe de Estado, ainda não transitou em julgado, ou seja, cabe recurso, mas pode ter a pena executada nas próximas semanas caso se esgotem os recursos pendentes. Até então, Bolsonaro vinha recorrendo em liberdade vigiada (prisão domiciliar); porém, com os últimos acontecimentos, a tendência é que ele permaneça encarcerado preventivamente até que o processo alcance a fase de execução penal definitiva. Se os recursos forem rejeitados e a sentença for confirmada em caráter final, o ex-presidente deverá então cumprir a longa pena de prisão imposta pelo STF, possivelmente no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, a menos que obtenha alguma forma de prisão domiciliar humanitária, algo que, por ora, Moraes descartou ao indeferir pedidos da defesa nessa linha.

O governo federal publicou uma norma que obriga as casas de apostas online a impedirem que beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) realizem novos cadastros ou mantenham contas ativas nas plataformas. A medida, divulgada em outubro de 2025, atende a decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal de Contas da União (TCU), que apontaram a necessidade de proteger os recursos destinados a famílias vulneráveis.

De acordo com a regulamentação da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda, todas as operadoras deverão consultar diariamente o CPF de usuários no momento do cadastro e no primeiro login do dia para verificar se consta relação com programas sociais. Para os usuários já registrados, as empresas terão de realizar nova checagem a cada 15 dias. Caso o sistema identifique que a pessoa recebe Bolsa Família ou BPC, a plataforma terá três dias para encerrar a conta e devolver eventuais valores depositados. As empresas também terão até 30 dias, a partir da publicação da norma, para adaptar seus sistemas às novas exigências.

A decisão intensifica o controle sobre o uso de benefícios assistenciais em apostas, após o governo identificar que beneficiários do Bolsa Família movimentaram cerca de R$ 3 bilhões em transferências via Pix para plataformas de apostas em apenas um mês de 2024. A orientação reforça o entendimento de que os valores destinados a políticas sociais não devem financiar atividades de risco, como jogos, e responde à cobrança dos órgãos de controle para evitar que parte dos recursos do programa seja direcionada às bets.

Apesar de a determinação buscar preservar a finalidade dos auxílios, o governo reconhece que a implementação exige ajustes tecnológicos e operacionais por parte das empresas. A própria Advocacia-Geral da União (AGU) já havia apontado, em manifestação anterior, dificuldades técnicas para impedir completamente o uso de benefícios em apostas, o que agora será enfrentado com a criação de mecanismos de verificação e cruzamento de dados. Especialistas consideram que o sucesso da medida dependerá da eficiência desses sistemas e da capacidade das operadoras de cumprir as exigências de forma consistente.

Com a nova regra, beneficiários dos programas sociais deixarão de ter acesso às plataformas legalizadas de apostas enquanto estiverem registrados no Bolsa Família ou no BPC. Já aqueles que tiverem o benefício cancelado poderão retomar suas contas após nova verificação cadastral. O governo afirma que a orientação faz parte de um esforço mais amplo de regulação do mercado de apostas, que inclui fiscalização, monitoramento e a criação de um sistema nacional para supervisionar as operadoras.

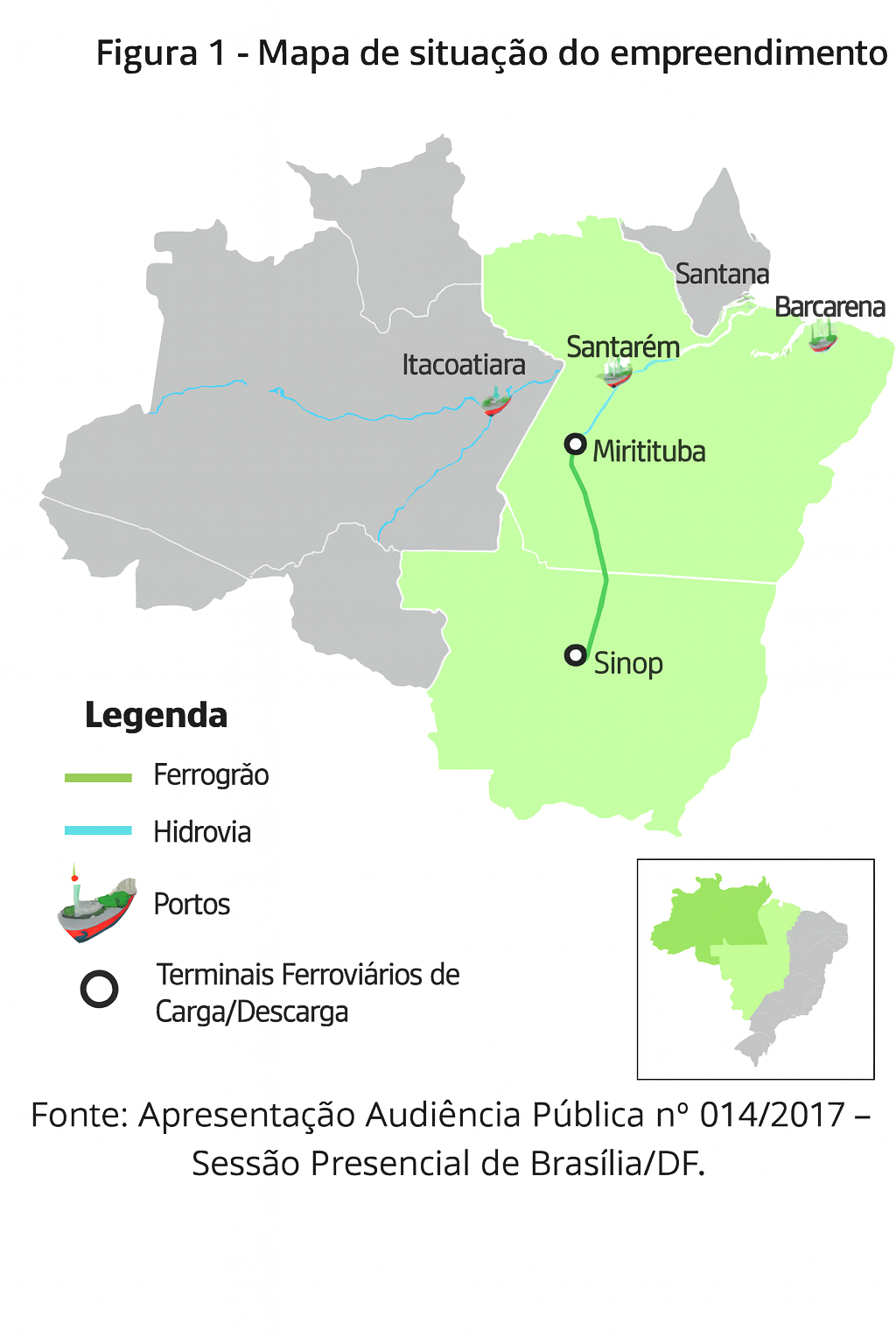

A Ferrogrão voltou ao centro das discussões sobre infraestrutura no Brasil. A ferrovia, planejada para ligar Sinop (MT) ao porto de Miritituba, em Itaituba (PA), é considerada uma das obras mais estratégicas para o agronegócio e para a logística do chamado Arco Norte. O projeto ganhou nova atenção durante a COP30, em Belém, que colocou a pauta ambiental e os impactos da expansão da produção agrícola na Amazônia no debate público.

A proposta da ferrovia surgiu para desafogar o transporte feito pela BR-163, rota hoje essencial para o escoamento de soja e milho do Mato Grosso. Com cerca de 933 quilômetros, a Ferrogrão promete reduzir custos logísticos, encurtar distâncias até os portos e ampliar a competitividade do setor. Estudos apresentados ao governo estimam economia bilionária por ano com a migração de cargas das rodovias para os trilhos, além de ganhos operacionais para toda a cadeia produtiva.

O interesse no projeto cresceu à medida em que as exportações agrícolas avançaram e a infraestrutura existente passou a operar no limite. Produtores e entidades defendem que só uma ferrovia de grande capacidade consegue acompanhar o ritmo de expansão do centro-oeste. Segundo eles, o transporte ferroviário tende a diminuir emissões, aliviar as estradas e melhorar a eficiência no envio de grãos ao mercado externo.

Apesar do peso econômico, a Ferrogrão enfrenta críticas desde sua concepção. Ambientalistas e lideranças indígenas afirmam que a obra aumenta riscos de desmatamento na região do Jamanxim e pressiona áreas sensíveis da Amazônia. O debate ganhou ainda mais atenção durante a COP30, quando grupos sociais e representantes de povos tradicionais usaram o evento para reforçar a oposição ao empreendimento. A discussão sobre impactos ambientais e pressões sobre territórios segue como um dos principais entraves.

O projeto também esteve parado por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), após questionamentos sobre a mudança no perímetro do Parque Nacional do Jamanxim, feita em 2016 para permitir o traçado original da ferrovia. Em 2023, os estudos foram retomados, mas a definição final ainda depende de julgamento no STF. Paralelamente, o governo avançou na revisão do traçado, apresentando uma versão que evita terras indígenas e busca reduzir os conflitos socioambientais.

No campo regulatório, a Agência Nacional de Transportes Terrestres trabalha na finalização da modelagem. A previsão é encaminhar o projeto ao Tribunal de Contas da União ainda este ano, permitindo que o leilão ocorra no primeiro semestre de 2026. A proposta prevê investimento integralmente privado, com contratos de longo prazo e regras que transferem riscos de demanda à futura concessionária.

A Ferrogrão é vista por defensores como peça-chave para a logística do Arco Norte, que vem ganhando importância nas exportações brasileiras. Críticos, porém, afirmam que o projeto ainda precisa demonstrar viabilidade econômica, já que outras obras — como a duplicação da BR-163 e a ampliação de ferrovias já existentes — podem oferecer rotas concorrentes.

O futuro da Ferrogrão depende agora da combinação entre aprovação judicial, interesse de investidores e capacidade de equilibrar desenvolvimento e preservação em uma das regiões mais sensíveis do país.

A Suprema Corte divulgou, nessa segunda-feira (17), a ata que registra a rejeição dos recursos apresentados por Jair Bolsonaro e outros condenados no processo da tentativa de golpe. O documento confirma o resultado do julgamento virtual encerrado no dia 14 e deixa o caso mais perto do encerramento dentro do próprio Supremo Tribunal Federal (STF).

A Primeira Turma já havia decidido, por unanimidade, que os embargos de declaração não alteravam nada do que tinha sido discutido no julgamento principal. A defesa tentava apontar falhas e omissões, mas os ministros consideraram que o acórdão original já tratava de todos os pontos levantados. A negativa também vale para os demais envolvidos condenados no mesmo núcleo da investigação.

Foto: Pedro França/Agência Senado

Com a ata publicada, o relator precisa liberar o acórdão, texto em que cada ministro detalha seu voto. Após ação, a defesa tem o prazo de cinco dias para apresentar um novo embargo caso queira insistir em alguma divergência.

Depois disso, o processo entra na etapa em que o STF define como a pena será executada. É qunado o tribunal decide o regime inicial e onde cada réu vai cumprir a condenação. Bolsonaro continua em prisão domiciliar por outra investigação enquanto a tramitação avança.

O cumprimento da pena deve começar entre o fim de novembro e o início de dezembro de 2025, seguindo o andamento normal do processo. Até lá, ainda faltam algumas etapas: a publicação do acórdão, a abertura do prazo de cinco dias para um possível novo recurso da defesa, a análise desse pedido e, por fim, a decisão que confirma o trânsito em julgado. Após isso, o STF define onde a pena será cumprida e em qual regime.