O Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, um dos eventos mais tradicionais do setor automotivo brasileiro, está de volta após um hiato de sete anos. A edição de 2025 acontece entre os dias 22 e 30 de novembro, em um contexto de profundas transformações na indústria e impulsionada pela expansão de veículos eletrificados, entrada de novas marcas no país e a necessidade das montadoras de reconectar consumidores às experiências presenciais.

De acordo com a RX Eventos, organizadora da mostra bienal, a volta acontece em razão da reestruturação e aquecimento do mercado. A última edição havia sido realizada em 2018 e contou com cerca de 740 mil visitantes, mas devido a pandemia de COVID-19 o Salão de 2020 foi cancelado. Nos anos seguintes, a volta do evento ficou só na especulação. Segundo a Associação Nacional de Fabricantes Automotores (Anfavea), a pausa também pode ser atribuída à crise de matéria-prima, à retração econômica deste então e ao formato caro para as montadoras que estavam distantes do público.

Embora as duas últimas edições tenham sido no São Paulo Expo, esta acontece no Complexo do Anhembi, casa oficial do evento desde 1970. A mudança foi celebrada por expositores e pelo público, já que o Anhembi permite maior fluxo de visitantes, oferece áreas amplas para test-drive e atividades externas, recuperando a identidade histórica do salão. O retorno também faz parte da estratégia de reposicionar o evento como uma grande vitrine de experiências automotivas, com pistas, ativações e zonas imersivas distribuídas pelo pavilhão.

Entre as montadoras que vão expor, estão nomes de peso que apostam na ocasião para apresentar novidades ao consumidor brasileiro. A BYD leva ao Salão uma linha reforçada de elétricos e híbridos, aproveitando o crescimento expressivo da marca no Brasil, além de lançar no evento a marca de luxo do grupo, Denza. A rival chinesa GWM também estará presente, com o facelift do SUV H6, o jipe Tank 700 e a minivam Wey 09.

Em relação às marcas tradicionais, a Stellantis vai em peso para o Anhembi. A Fiat, apesar de não ter apresentado nenhum modelo novo, trará o Abarth 600, um SUV elétrico esportivo. A Peugeot terá os 208 e 2008 eletrificados e, principalmente, o lançamento da nova geração do 3008 para o mercado nacional, equipado com o tradicional motor THP.

Enquanto isso, a Toyota investe na divulgação de novidades híbridas flex, com a chegada do Yaris Cross para brigar com o recém-lançado HR-V, e os líderes Hyundai Creta e Chevrolet Tracker. Juntas, as marcas representam parte do movimento de transformação do mercado brasileiro, que tem apostado cada vez mais na eletrificação e em tecnologias avançadas para rivalizar com a expansão chinesa.

O Salão 2025 também será palco de novas marcas como a Leapmotor, parte do grupo Stellantis. O SUV C10 será o primeiro modelo a chegar às ruas, ainda neste ano, e conta com a versão elétrica (R$189.990) e com extensor de autonomia (R$199.990). O segundo modelo será e o C-SUV elétrico B10, por R$172.990, 60 mil a menos que o rival BYD Yuan Plus, e mais recheado de tecnologia, como teto panorâmico, nível 2 de condução semi autônoma, câmera de monitoramento do motorista e airbag central.

Já a britânica MG Motor, propriedade da chinesa SAIC, investirá em esportividade elétrica, além de custo-benefício. O modelo de maior volume de vendas deve ser o SUV S5, rival de Yaun Plus, e igualmente equipado ao B10. Em seguida, o MG 4 chega para rivalizar com Golf GTI e Corolla GR, com mais de 400 cavalos, tração integral, pacote de ADAS completo, e pela metade do preço dos rivais. Por fim, o Roadster será o chamariz de atenção no estande, com portas de lamborghini e em homenagem à tradição da marca.

O grupo CAOA também fará a estreia da nova marca que trará ao Brasil a Changan, com a chegada prevista para 2026 com os modelos de super-luxo elétricos Avatr 11 e 12, além do SUV UNI-T, rival do Compass e Corolla Cross.

O pavilhão do Anhembi contará com pistas de test-drive, áreas dedicadas a modelos clássicos como o McLaren de Senna, e até mesmo uma área do CARDE Museu. No Dream Lounge estarão presentes super carros como Ferrari e Lamborghini, além da Racing Game Zone para os amantes de videogame e simuladores de corrida.

Apesar da ausência de marcas como Chevrolet, Ford, Mercedes, Volvo e Volkswagen, 2520 montadoras estarão presentes, incluindo Chery, Hyundai, Mitsubishi e Renault. O Salão espera receber cerca de 700 mil visitantes e a edição 2027 já está confirmada. Os ingressos custam a partir de R$63 (meia-entrada) nos dias de semana.

O filme nacional “O Agente Secreto” protagonizado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho, tem acumulado reconhecimento internacional e resultados expressivos de público no Brasil. Na última semana, o longa venceu dois importantes prêmios da crítica no Key West Film Festival, nos EUA, e de Melhor Fotografia no Festival de Estocolmo, na Suécia - reforçando sua trajetória como forte candidato ao Oscar.

Além disso, a produção já ultrapassou a marca de meio milhão de espectadores nos cinemas brasileiros, apontando para um desempenho de bilheteria acima da média nacional para estreias.

A trama, ambientada no Brasil de 1977, retrata Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia, que retorna a Recife e descobre estar sob vigilância de agentes da Ditadura Militar. A perseguição desencadeia uma narrativa de suspense político que dialoga com a memória brasileira.

Com essa proposta, o longa mistura thriller político, referências do neo-noir e elementos de drama histórico, criando uma estética de autoria brasileira marcada por estilo próprio e forte comentário social. A combinação desses gêneros, característica de obras recentes do cinema nacional, ajuda a projetar o filme internacionalmente ao apresentar uma narrativa envolvente que dialoga tanto com a memória do país, quanto com discussões contemporâneas sobre vigilância e Estado.

O reconhecimento internacional tem impulsionado a presença do longa nas redes sociais e ampliado a expectativa do público brasileiro. Depois que o perfil oficial do Oscar publicou uma foto de Wagner Moura, internautas do Brasil passaram a comentar em massa, celebrando a possibilidade de ver um filme brasileiro competir nas principais categorias da premiação.

No universo dos prêmios, O Agente Secreto já enviou sua campanha para votantes do Critics Choice Awards e do Globo de Ouro, considerados indicadores do Academy Awards. Seu sucesso em festivais e prêmios técnicos pode indicar a conquista de um espaço no cenário global.

O Movimento Cultural Recreativo Dois-Dois, na Alameda Dino Bueno, e a Favela do Moinho, a poucos quarteirões dali, são hoje dois polos de uma mesma disputa: quem permanece e quem é afastado do centro de São Paulo. Enquanto o Moinho enfrenta remoções e projetos urbanos, o Dois-Dois reorganiza um galpão abandonado como espaço de cultura popular e articulação política.

Fundado em 2023, o Dois-Dois ocupa um antigo imóvel industrial em Campos Elíseos. O local foi reformado coletivamente e passou a receber rodas de samba, discotecagens, lançamentos de livros, oficinas e debates. A proposta é funcionar como centro cultural independente, com programação regular, principalmente nos fins de semana.

“A gente pegou um lugar que estava vazio e sem uso e transformou em espaço de trabalho e encontro”, afirma Carla Santos, 34, produtora cultural e integrante da organização do Dois-Dois. Segundo ela, o projeto busca garantir acesso à cultura para moradores da região central e de bairros periféricos, mantendo preços populares e atividades gratuitas.

A poucos metros, sob o Viaduto Engenheiro Orlando Murgel e ao lado da linha do trem, está a Favela do Moinho. A ocupação começou no fim dos anos 1980, em área de um antigo moinho desativado. A comunidade já enfrentou grandes incêndios, operações de remoção e conflitos com o poder público em torno da posse do terreno. Hoje, parte das famílias já foi reassentada ou deixou o local, e o número de moradias diminuiu.

Moradores relatam aumento da pressão por saída, associado a projetos públicos para a área, como a criação de um parque e de novos equipamentos estatais. Quem permanece reclama de insegurança jurídica e de falta de alternativas de moradia na mesma região.

“Quando tiram a gente daqui, não é só a casa que muda. A escola, o posto de saúde e o trabalho ficam longe”, diz Dona Lúcia Ferreira, 56, moradora do Moinho há mais de 20 anos. “Espaços como o Dois-Dois mostram que ainda existe lugar para o povo aqui, mas as famílias estão sendo empurradas para fora.”

A relação entre o Dois-Dois e o Moinho se dá principalmente pelo território e pelas pautas em comum. Moradores da favela participam das atividades culturais, e temas como remoção, moradia e direito à cidade são recorrentes nas rodas de conversa realizadas no galpão. O espaço também é usado para encontros de coletivos e articulações com movimentos de moradia e cultura.

De acordo com Rafael Lima, 27, educador social que atua em projetos com jovens do Moinho, o Dois-Dois funciona como ponto de apoio para discussões e mobilizações. “A gente se encontra lá para conversar com advogados, movimentos, organizar reunião. Não é só festa. Tem dia que é mais debate do que samba”, afirma.

Tanto o Moinho quanto o Dois-Dois são impactados por políticas de “revitalização” do centro, que incluem novos empreendimentos, obras viárias e projetos de requalificação urbana. Na prática, essas intervenções costumam elevar o valor da terra e dificultar a permanência de famílias de baixa renda e de iniciativas culturais autônomas.

A conexão entre o movimento recreativo Dois-Dois e a Favela do Moinho, portanto, não é apenas simbólica. Ambos se tornaram referências de resistência local num momento em que o centro de São Paulo passa por reconfiguração intensa, com disputa permanente entre interesses imobiliários, políticas públicas e o direito de moradores antigos permanecerem na região.

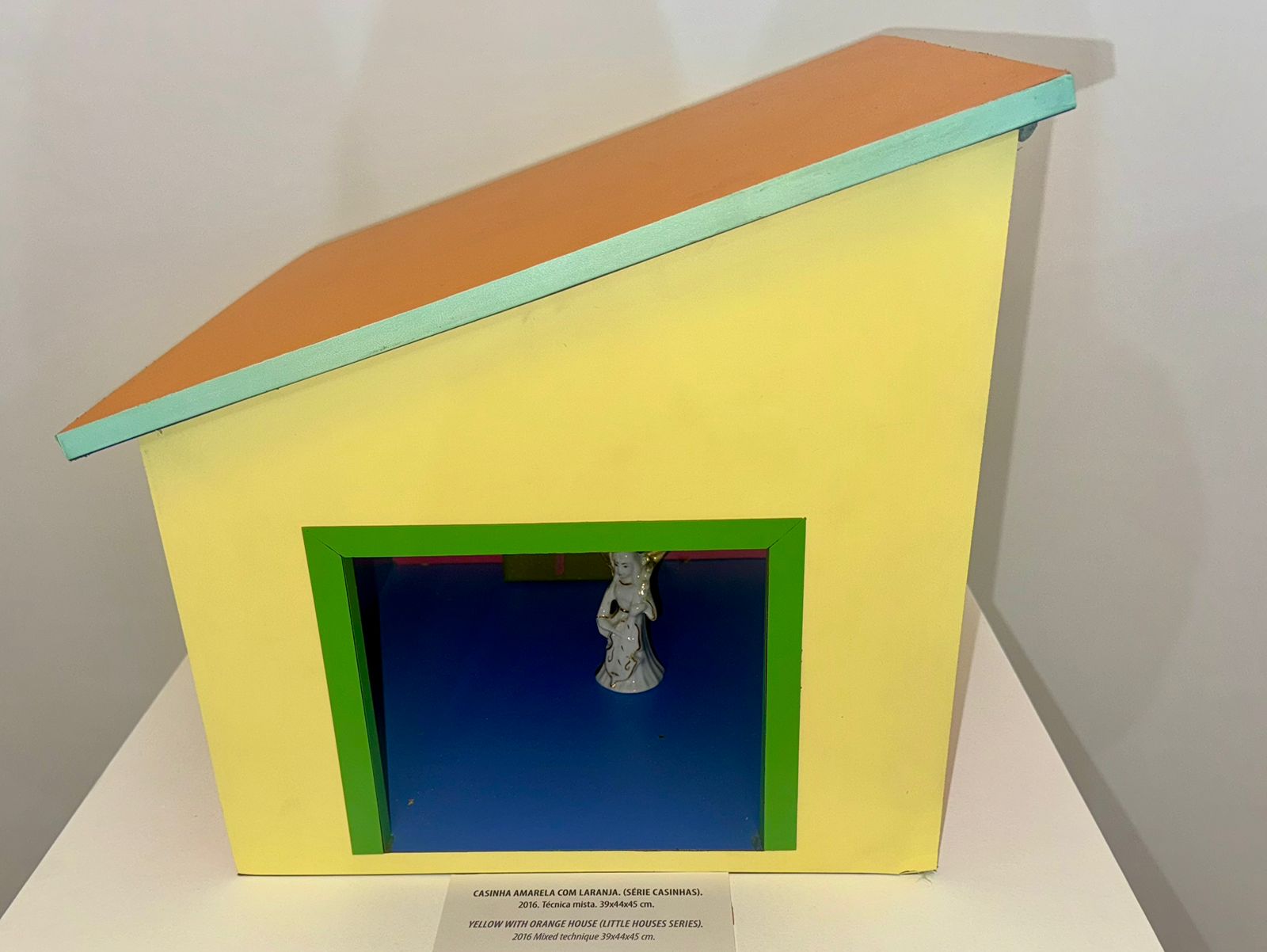

Desde setembro de 2025, o Memorial da Resistência abriga a exposição “Ouvidor 63, habitar el arte”, uma mostra artística, gratuita, idealizada pelos moradores da ocupação, composta por imigrantes da América Latina e brasileiros, em conjunto com pesquisadores e estudantes do Departamento de História da Arte da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Esta parceria com a universidade se iniciou em 2023 através do projeto “Ocupaciones: arte, espacio y reinvención de la vida cotidiana”, com o apoio da FAPESP.

A exposição trata da história da ocupação Ouvidor 63, recriando seus espaços dentro do museu, apresentando obras, registros, depoimentos e ações realizadas pelos artistas ocupantes. De acordo com seus organizadores, é um convite para que as pessoas se aproximem e conheçam a luta deste espaço mais de perto.

No terceiro andar do prédio do Memorial da Resistência, a mostra se organiza em 6 principais temas: ¿Qué hacer si llega la policía?, Salón, Biblioteca, Cuarto, Cocina e Teatro. Cada um deles conta sobre uma parte da estrutura do prédio Ouvidor 63, sua importância e suas histórias. Além da exposição, o Memorial da Resistência ainda recebe ações artísticas que fazem parte da programação e são realizadas pelos próprios ocupantes, propondo diálogos sobre questões enfrentadas dentro da Ouvidor 63.

Nomadismo Artístico

A AGEMT acompanhou as performances sobre o tema Imigrações e Nomadismos. O fotógrafo João Vitor Pereira (Manga), natural de Ceilândia no Distrito Federal, que chegou a São Paulo há 6 meses, explica o conceito de Nomadismo Artístico: “Vim pra cá pelo ‘corre’ da arte. São Paulo é uma cidade grande, e posso crescer no meio artístico”. Após suas andanças pela América do Sul, declara: “O nomadismo me ensinou a não me apegar tanto a coisas materiais, e tem me trazido liberdade geográfica sem medo. Também me traz muitos pontos de vista, novas culturas e linguagens. Através deste conhecimento, do que eu vou vendo e gostando, minha arte se reflete”.

Durante as performances, Manga recitou um poema de sua autoria:

“Nomadismo, itinerância e circo.

Sou passo,

sou vento,

sou estrada que canta o próprio nome.

Sou parte dessa América Latina em movimento,

onde o corpo é mapa e a alma é travessia.

Antes das fronteiras, os povos originários já sabiam:

ninguém possui a terra,

É ela que nos ensina a andar.”

Ivan Gamba, colombiano, de 31 anos, morador da Ouvidor 63 há 3 anos, apaixonado pelo Brasil graças à Seleção Brasileira de Futebol, fez sua performance circense equilibrando e fazendo malabares com diversas bolas. Antes de iniciar sua apresentação, nos fez viajar no tempo.

“ Viajando pelos ventos da história, chegamos nos tempos de Abya Yala! - O que é Abya Yala? (...) Antes da colonização, o nosso continente (América Latina), se chamava assim. O significado deste nome é ‘Terra em plena maturidade’".

O artista cênico peruano Bryan Meza, de 34 anos, chegou até São Paulo após ouvir falar sobre a Ouvidor 63, em sua terra natal: “A Ouvidor brinda ao viajante, itinerante, uma família. Ressignifica também a ideia da casa, da família, te coloca em um lugar onde você faz parte do movimento, mesmo que você não tenha interesses políticos, nem que seu trabalho tenha uma narrativa contestativa”.

Meza explica que passou a trabalhar com audiovisual, e que sua arte gira em torno de memória, território e reparação histórica, temas que se unem dentro da causa da Ocupação. O artista viu no nomadismo da América Latina, uma forma de entrar em contato com sua própria ancestralidade: “A gente está tentando transformar as fronteiras em pontes. O Brasil é o último país a abolir a escravidão, e também o país com mais genocídio indígena. Nós vemos isso e comparamos com outros países da América Latina. Temos estruturas de violências históricas similares. No fim, não somos tão diferentes.”.

Ouvidor 63 - Maior ocupação artística da América do Sul:

Fundada em 2014 no centro de São Paulo, a ocupação abriga um movimento cultural de extrema importância. Formado por dançarinos, cantores, músicos, artistas plásticos e mais diversas profissões artísticas e culturais, o Ouvidor 63 une a luta por moradia à prática cultural. Entre os diversos cômodos do edifício coabitam ateliês, bibliotecas, estúdios e um teatro que servem como um disseminador de cultura, saberes e ensina sobre organização colaborativa, trazendo vida ao centro da capital.

“Para a gente morar ali dentro, temos que fazer parte de 3 pilares fundamentais para levar a ocupação para frente, que são: a manutenção do prédio, a parte jurídica, devido ao risco do despejo, e também a parte artística. A parte artística e cultural são as que a gente tenta resguardar e levar para frente, fortalecendo”, relata Ivan Gamba, morador da Ouvidor há três anos.

Com um histórico de ocupações, desde a década de 1990, o edifício foi ocupado inicialmente pelo MMC (Movimento de Moradia do Centro) e depois, foi cedido à Unesp, mas permaneceu em abandono de 2007 a 2014, quando foi ocupado por um grupo de artistas de Porto Alegre. Com os moradores da Ouvidor, o prédio de 13 andares foi dividido e revitalizado, tornando-se um refúgio artístico no centro de São Paulo.

Confira mais sobre a exposição:

A exposição vai até 29 de março de 2026. As próximas intervenções estão programadas para os dias 22 de novembro, às 14h, com o tema Lutas e Resistências Sociais; e dia 29 de novembro, ás 11h, com Enfrentamento à violência de gênero. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site do Memorial da Resistência.

Mauro Mateus dos Santos, mais conhecido como Sabotage, transformou sua realidade com versos que misturavam denúncia social, poesia e esperança. Nascido em 1973, na zona sul de São Paulo, na favela do Canão, enfrentou a pobreza, a violência e o preconceito com suas composições. Sabotage ganhou destaque no final do ano 2000 com seu álbum “Rap é Compromisso”, e depois cantou e compôs ao lado de rappers como o grupo RZO e Rappin’ Hood, além de furar a bolha gravando com os roqueiros do Sepultura e Charlie Brown Jr. Também fez apresentações em grandes canais de televisão, algo que era mal visto por muitos do mundo do rap.

O rapper não parou “apenas” na música, mas também atuou em dois filmes, “O Invasor” , lançado em 2002 e dirigido por Beto Brant e “Carandiru: O Filme”, que estreou em 2003, do diretor Héctor Babenco, onde protagonizou o personagem “Fuinha”. No seu primeiro filme, ainda foi cantor e compositor de boa parte das músicas e ganhou três prêmios de melhor trilha sonora: Festival de Brasília, Cine PE - Festival do Audiovisual e Grande Prêmio BR do Cinema Brasileiro.

Sua carreira foi interrompida em 24 de janeiro de 2003, quando foi assassinado às 5h50, na zona Sul de São Paulo, onde foi atingido por quatro tiros. Foi levado ao hospital, mas faleceu horas depois, aos 29 anos, e deixou seus dois filhos, Tamires Rocha e Wanderson Mateus, além da esposa Maria Dalva. Desde 2015, seu nome artístico Sabotage dá nome a um prêmio na CMSP (Câmara Municipal de São Paulo), que premia artistas do hip hop.

Em entrevista à Agemt, o produtor musical Rodrigo Brandão, amigo de Sabotage, afirma que o rapper já era uma lenda antes mesmo de lançar sua primeira música. Na época, Sabotage participava das apresentações do grupo RZO. Segundo Brandão, eles não se rotulavam como um grupo, mas como uma “banca”, em que cada integrante tinha liberdade para mostrar seu próprio trabalho. O coletivo era formado oficialmente por Hélião, Sandrão e DJ Cia, e contava com as participações de Negra Li e Sabotage. “Ele se destacava naturalmente, eu lembro que antes dele gravar toda a sintonia do rap já sabia cantar o refrão de Rap é Compromisso”.

Foto: Reprodução/Youtube/Sabotage

Brandão relata a importância do processo criativo de Mauro, ao ressaltar que, além do domínio das técnicas líricas e vocais, Sabotage costumava adaptar melodias de músicas estrangeiras, escrevendo suas próprias letras sobre essas harmonias. “Na música A dama Tereza, uma grande parte da rima dele é um flow do Eminem e, se for comparar, o Sabotage é melhor”, afirma. O produtor frisa que, além do controle técnico do rap, ele tinha uma musicalidade intrínseca e se surpreendeu quando o cantor revelou que ouvia Chico Buarque e planejava regravar a música “O meu Guri”.

Da música à vida pessoal, Rodrigo descreve o comportamento de Sabotage com os fãs, a comunidade e os amigos. De acordo com o produtor, o rapper emanava amor e enxergava beleza até onde parecia não haver. “Era abraço, sorriso, carinho, piada, é isso que vi dele”, conclui. Brandão também relembra um relato marcante de Sabotage sobre sua religiosidade. Em uma conversa na sala de sua casa, o rapper contou que, após a morte do irmão, entrou em um estado de inanição e precisou ser hospitalizado. Nenhum dos médicos conseguia fazê-lo se alimentar, até que um doutor negro entrou em seu quarto e o convenceu a comer. Após a refeição, os funcionários do hospital perguntaram o que havia motivado sua atitude. Ele explicou que um médico havia conversado com ele e fez com que reagisse, depois de descrever as características de um homem preto para as enfermeiras, elas afirmaram que não tinha médicos negros no hospital. “Sabota me contou que, em um passeio com a mãe, viu uma foto do homem que o salvou e confirmou sua existência. Sua mãe então explicou que a imagem se tratava de Oxóssi, uma divindade. Eu lembro disso como se fosse hoje, me marcou muito”, relata Brandão.

Em entrevista, Denis Feijão, um dos produtores do documentário “Sabotage: Maestro do Canão”, comenta sobre o quanto Sabotage era ligado às questões ancestrais e musicais. O produtor lembra que, assim como os rappers Thaíde e Rappin’ Hood, Sabotage fez a mistura do hip hop com o samba e com outras raízes populares africanas. “No final da carreira, ele estava muito ligado no techno, no trance, fazendo rock com Paulo Miklos. Tinha essa coisa mais romântica com a Sandy, ele gostava do Maurício Manieri, que era aquela coisa do rap mais romântico. Então era um cara múltiplo, um cara híbrido, não ficou parado no tempo e foi buscar coisas novas, conhecimento e aprimoração”.

Denis também destaca a falta de espaço da cultura periférica, principalmente em uma época que não tinha celular, internet e streaming. Segundo ele, Sabotage precisou “enfiar o pé na porta” no sentido de relacionar as músicas com a realidade periférica, com o intuito de mudar a situação da periferia: “ainda era um espaço marginalizado, então com certeza o Sabotage foi um dos grandes responsáveis, junto com essa liderança que veio desde o Mano Brown”. “Era um problemaço, dessa cultura ir para a televisão”, completa.

Além dos dois filmes nacionais, Sabotage participou do programa Altas Horas, da TV Globo. Denis acredita que o rapper transcendeu os meios de comunicação e a barreira do entretenimento, e caso estivesse vivo hoje estaria no cinema, seja na escrita ou na atuação de filmes. Através de sua mente aberta e habilidade de se comunicar com o público, Sabota amplificou o alcance da cultura hip hop e abriu o campo das artes para os moradores de periferias. “Hoje, vários cantores e rappers são atores de séries e novelas. Tem um cara muito legal, o Negueba, lá do Nós do Morro do Rio de Janeiro, que é ator da Globo e mudou a realidade dele a partir das músicas do Sabotage”, acrescenta o produtor de filmes.

Compromisso. Essa foi a resposta de Denis quando perguntado sobre definir o Sabotage em uma palavra. Ele faz alusão ao álbum e música “Rap é Compromisso” do rapper, e diz que Sabota teve compromisso com a vida dele, com sua trajetória no rap, com a realidade, comunidade, família, pessoas, entre outros. O produtor executivo conta que Sabotage sempre foi muito presente e nunca saiu da favela do Canão, além de trazer muito conhecimento. Mesmo quando enfrentou dificuldades familiares e financeiras, Mauro soube sobreviver e construir a família dele, com sua esposa e seus dois filhos.

“O legado dele é a nova geração, no sentido de criar acessos, de como a gente tem condição de mudar a nossa realidade, independente de qual seja. É um cara que tem que ser louvado, valorizado e lembrado. É isso. O legado dele é gigante... gigante”, finaliza.