Nova York, Paris, Sydney e Rio de Janeiro são alguns dos lugares mais procurados para as celebrações de Ano Novo. Em 2022, Brasília entrou nesta lista – pelo menos, entre os brasileiros.

A cerimônia de posse do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo, foi a última realizada no dia 1º de janeiro, de acordo com a Emenda Constitucional 111/21, aprovada em setembro de 2022. A Emenda dispõe, entre outros tópicos eleitorais, que o empossamento do presidente eleito a partir de 2026 acontecerá em 5 de janeiro.

Essa mudança minimiza o conflito de agenda das festividades de fim de ano, não só para líderes de Estado e comitivas internacionais convidadas, mas para a parte mais interessada: a população.

Dezenas de milhares de pessoas se deslocaram de todo o Brasil para participarem do rito político na Esplanada de Ministérios e na Praça dos Três Poderes. Muitos em caravanas, com organizações políticas ou independentemente.

Foi o caso de três jovens paulistanos que planejaram a viagem antes mesmo do resultado das eleições. “Em janeiro [de 2022] nós começamos a planejar e em agosto compramos as passagens”, conta Vithor Reis, 26 anos, profissional de música, sobre como ele e as amigas Isabelle Scarpini, 26, farmacêutica, e Ananda Pires, 27, publicitária, decidiram ir a Brasília.

Apesar da aposta, os três relatam que estavam com medo até aterrissarem na capital, na quinta-feira, 29. “Eu passei os últimos quatro anos com medo, principalmente por ser uma pessoa LGBT, então não sabia o que esperar quando a gente chegasse. Nós até vimos pessoas com a camisa do Brasil, claramente bolsonaristas, mas não teve contato nem provocação”, esclarece Reis. Além disso, enfatiza que se sentiu bastante seguro devido à estrutura de policiamento na cidade. “Muitos policiais, até snipers. O clima era de paz e celebração”, complementa a farmacêutica.

Toda a cerimônia foi emocionante para eles. Scarpini conta que cresceu vendo sua mãe ser politicamente ativa, então o interesse é natural. “Eu estive também na recepção do Lula no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, depois que foi solto de sua prisão política”. Uma de suas preocupações era de um possível atentado contra a vida do novo presidente antes da posse, mas se acalmou ao se reunir com os outros convidados trajados de vermelho: “não vi uma briga, não ouvi uma ofensa”.

A expressão de renovação para Pires não era só resultado do Réveillon. Logo no dia 1º já sentia mudanças. “Foi muito emocionante cantar o Hino Nacional com alegria de novo, porque até ano passado podia nos causar... repulsa. É muito bom ter orgulho de novo”.

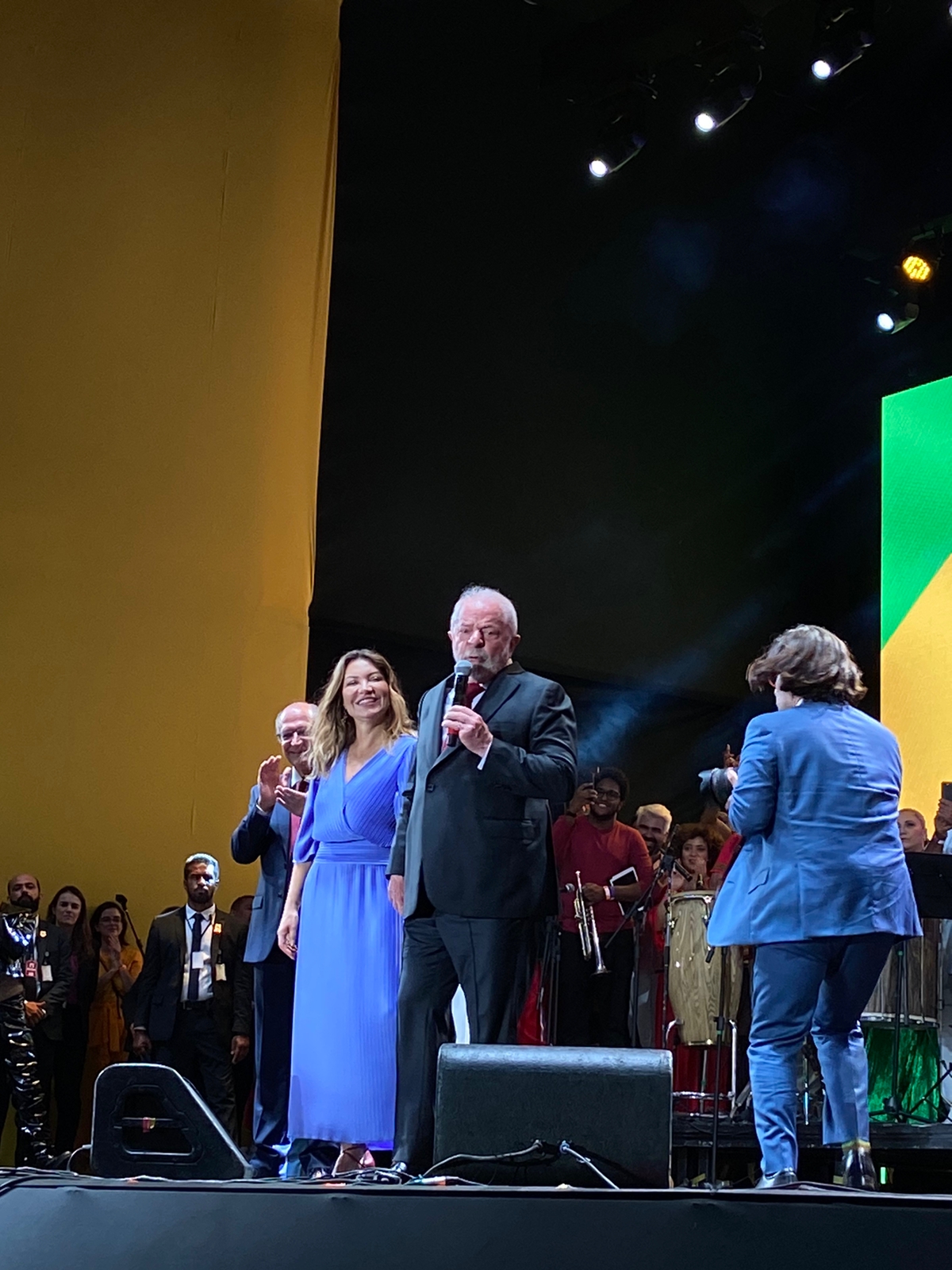

Durante o discurso após receber a faixa presidencial de representantes do povo brasileiro, Lula se emocionou ao falar da fome e da extrema pobreza que voltaram a assolar o país. Apesar de ter muitos desafios parecidos com os que enfrentou em seus primeiros mandatos, o Chefe de Estado fez questão de deixar claro que está focado no futuro – assim batizado o festival de música que seguiu a posse.

Ananda Pires ressalta uma frase do discurso: “Que a alegria de hoje seja a matéria-prima da luta de amanhã e de todos os dias que virão”. Sua expectativa de futuro tem como referência a época entre 2003 e 2014, que inclui parte do governo Dilma. “Espero que a inflação e todas as outras variáveis econômicas sejam pelo menos atenuadas, para que a nossa geração possa colher os frutos do nosso trabalho como os nossos pais colheram nos dois primeiros mandatos do Lula.”

Já Reis está empolgado com a nova estrutura ministerial. Mencionou o Ministério dos Povos Indígenas, das Mulheres, dos Direitos Humanos, da Igualdade Racial e o retorno das pastas de Cultura e Esporte. Para Scarpini, o protagonismo é da Educação: “Minha expectativa é de grandes investimentos na educação, principalmente para as crianças que foram afetadas pelos dois anos de pandemia. Eu acredito que o caminho para a gente ter o país que a gente quer é pela educação.”

Medo agora é receio. Para os três, a mudança de governo é só o início do trabalho. Pires diz que o antipetismo midiático ainda está vivo e vai ser um grande obstáculo durante os próximos quatro anos. Na mesma temática, Vithor Reis se preocupa em como Lula vai governar e dialogar com a sólida e extremista população bolsonarista. Já Isabelle Scarpini, como gato escaldado, acredita que o maior ponto de atenção deve ser com falsos aliados e movimentações golpistas nos bastidores.

Com os pés no chão, as duas palavras de ordem do grupo foram esperança e alívio. “Esperança é de que as coisas vão melhorar, com a participação popular de novo”, desabafou Reis. “Agora nós vamos ser ouvidos sem ruídos”, completa Pires.

A partir de 2018, a polarização política disparou no Brasil e, com isso, os pequenos círculos sociais também foram afetados, como a família, por exemplo. Tanto no ano eleitoral anterior, como no auge da pandemia em 2020 e até mesmo agora em 2022, os relatos de discussões e desavenças familiares, tanto presenciais, quanto pela internet, no Facebook, postagens nos stories do Instagram e, principalmente, em grupos do Whatsapp, foram muitos. Desde memes na internet sobre as festas de natal com brigas agora com cunho político, até desabafos pessoais com amigos e em sessões de terapia expõe esse tipo de situação.

Um estudo do InterLab e da Rede Conhecimento revelou que 50% dos 2.018 brasileiros entrevistados, não falam sobre política com a família para não brigar. Segundo a psicóloga Leticia Innocencio pós graduada em psicologia analítica junguiana, as causas dessa escolha podem ser como essas pessoas são tratadas quando expõem suas opiniões. "Se são silenciadas, se são tratadas como "loucas", se tiram sarro, se não prestam atenção ou não dão importância para o que falam, pode fazer com que não sintam mais segurança para abordar o tema.”, diz a profissional.

As consequências, porém, de uma convivência dessa maneira podem ser altamente prejudiciais para a saúde mental do indivíduo que se vê privado. “Quando a pessoa passa a evitar um assunto com a família, pode levar ela a evitar outros também, a não querer se abrir mais tanto com essa família e começar a guardar as coisas pra ela.”, conforme Leticia. Isso pode levar a pessoa a somatizar suas angústias, consequentemente pode trazer inseguranças, receios, medo de expor suas opiniões, baixa autoestima, ansiedade e até mesmo uma depressão, pelo fato de não estar colocando para fora o que ela pensa e sente sobre determinado assunto.

Até a visão sobre si mesmo podem ser afetadas. “Gradualmente, atinge a autoestima da pessoa, ela pode duvidar da importância e relevância dos seus pensamentos e opiniões, até achar que não é tão inteligente também.”

O termo “depressão cívica” foi usado por Benedetto Croce, filósofo, historiador e político italiano para falar sobre o facismo em seu país natal e revivido esse ano pelo professor Eduardo Guerreiro Losso em um artigo na Revista Cult. Essa depressão não é a patológica, mas, sim, uma que paira sobre a sociedade; seja a dos conscientemente deprimidos, a dos apoiadores do Governo que a causa e promove, ou então, a dos indiferentes — igualmente afetados.

Os seres humanos, sendo os seres sociáveis que são, têm a saúde mental diretamente influenciada pelo ambiente histórico e político que são e estão inseridos; e a garantia de necessidades básicas para sobrevivência é imprescindível para o bem-estar.

A sobrecarga de pensamentos relativos à escassez de recursos vivida, a qual indica também menos tempo para descanso e lazer, gera ansiedade e estresse cíclico. A piora constante de condições de vida para a população leva à falta de esperança no futuro, e Christian Dunker sugere a associação da pressão liberal de produtividade ao cansaço mental e exaustão — que gera não só improdutividade, como também o próprio caráter depressivo.

Segundo o psicólogo Thiago Ribeiro Pereira de Lira, formado pela PUC-SP, especializado em saúde coletiva e atenção primária e integrante do Núcleo de ações em saúde do trabalhador, uma sociedade que passa por um processo de precarização das suas condições de vida é com frequência uma sociedade mais violenta. “A vivência de episódios violentos, assim como o próprio medo dessa possibilidade, afeta de forma muito negativa nossa subjetividade. Causa traumas que só são superados com muito trabalho interno, nos afastam de dimensões importantes da vida, nos fragilizam de inúmeras formas.”, diz o especialista.

A descrença no funcionamento das instituições por uma sequência de preconceitos, atrocidades, crimes e impunidade no Governo Bolsonaro, fez com que quem acompanhava as notícias, ficasse cada vez mais triste, e muitos, inclusive, escolheram não vê-la mais, como mostrou o relatório anual sobre o consumo de notícias em todo o mundo do Reuters Institute for the Study of Journalism, da Universidade de Oxford, publicado em junho deste ano. Nele, foi revelado que dos 54% brasileiros entrevistados que dizem evitar propositalmente os noticiários, entre aqueles que se identificam com a esquerda, 57% do total afirmam que as notícias afetam seu humor para pior.

Os cidadãos mais conscientes a respeito da importância dos direitos democráticos, ou até mesmo mais atentos a essas ameaças, sofrem de forma mais significativa do que aqueles que não se atentam a isso, conforme Thiago. “Para se sofrer de ansiedade com a possibilidade de fechamento de um regime, há de ser relevante estar atento aos sinais desse fechamento, assim como suas implicações. Lutar contra essa ansiedade é sem dúvida um desafio enorme, uma vez que elementos dessa fonte de angústia se encontram em uma multitude de locais no tecido social.”

Felizmente, nas urnas a esperança venceu o medo.

“Com a titulação, nós trazemos as pessoas humildes do campo, que outrora integravam o MST, para o nosso lado”; “Cada vez mais, eles são cidadãos e trabalham lado a lado com fazendeiros em suas propriedades” - Jair Bolsonaro, maio de 2022, Feira Nacional da Soja (Fenasoja).

Desde os primórdios, o país que todos chamam de Brasil carece da posse de suas terras, na verdade, nem se intitularia assim caso não tivesse sido tomado e dominado a força. Seria mais original, como seu povo. O legado brasileiro na questão agrária diz respeito à concentração exacerbada de terras nas mãos de um punhado de proprietários. Primeiro dos latifundiários e, atualmente, do agronegócio. Nunca sendo de domínio do seu povo, o solo do país tropical serve seus frutos ao exterior.

Segundo definição que consta em lei, a política de reforma agrária objetiva a redistribuição de imóveis rurais que não cumprem função social, ou seja, não produzem ou exploram a terra economicamente para promover bem-estar social.

A titulação de terras é apenas uma forma de promover a reforma, sendo estas: a concessão de uso, que permite o uso e exploração de forma provisória, os títulos de domínio, que gratuitamente e de forma definitiva, transfere parcela ou lote ao beneficiário por dez anos, e as concessões de direito de uso real, que de forma gratuita, definitiva, individual ou coletiva, transfere o direito de uso do imóvel ao beneficiário.

O governo Bolsonaro, desde as eleições de 2018, carrega nas entrelinhas um discurso contrário a reforma agrária. Nos primeiros meses do mandato, Jair suspende a política - que consta na Constituição de 1988, conforme documento enviado às superintendências regionais do INCRA em 27 de março de 2019, o qual afirma que o evento se dá por redução de gastos. Além disso, o presidente publicou em 20 de novembro de 2020 o decreto nº 10.252, que exonerou e dispensou funcionários do INCRA, extinguindo cargos e funções do instituto.

Entre 2019 e 2022, Bolsonaro entregou mais de 360 mil títulos de terras pelo programa ‘Titula Brasil’. A ampla titulação de terras esvazia a reforma quando vem sem garantias de crédito e desenvolvimento, como garantido na lei, e sem acompanhamento das políticas de assentamento e decretos que aumentam a distribuição de terras, e é o que aconteceu.

Segundo dados do INCRA, o atual governo foi um dos que menos assentou famílias, contando apenas com 9.228 e zerou o número de decretos de desapropriação – estes servem para adquirir terras que devem ser destinadas à reforma agrária.

O presidente deixa claro que o processo de titulação só está acontecendo porque é contra ocupações – as chama de invasões – e precisa “trazer as pessoas humildes que integram o MST para o lado dele”.

“Você não ouve mais falar em MST. No governo de Fernando Henrique era uma invasão por dia. No nosso governo são quatro por ano. Além de darmos título de terra para mais de 360 mil assentados, que deixaram de integrar o MST e passaram a ficar do lado do bem” - Jair Bolsonaro, em conversa com apoiadores, em 13 de julho.

Em entrevista exclusiva à AGEMT, Fabiano Giroto, filho de assentado e coordenador do Armazém do Campo de São Paulo – ponto de venda das produções do MST – aponta que “querer dar o título da terra é um problema porque algumas pessoas podem começar a aglomerar essas terras de novo e esse não é objetivo. A terra da reforma agrária tem que ser do governo e de uso do povo”.

O coordenador ainda explica as dificuldades de destinar os alimentos da agricultura familiar aos programas institucionais, que sofreram cortes no atual governo, como o PNAE, em que a legislação determina a compra de alimentos advindos da reforma agrária. Os cortes representam o desinteresse do Estado em apoiar economicamente os trabalhadores rurais e viabilizar o que é produzido nas terras populares.

“[...] acontece que em certas localidades onde o governo bolsonarista é mais forte, acabam não realizando [a compra de alimentos] e isso é lei, comprar 30% da agricultura familiar, esse alimento vem de cooperativas, são merenda escolar orgânica” afirma Giroto.

Mesmo a agricultura familiar abastecendo a maior parte das mesas brasileiras, correspondendo a 70% dos alimentos segundo o IBGE, e os maiores representantes do trabalho, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, promovendo uma força tarefa para distribuir comida gratuita na pandemia, o atual governo insistiu em limitar o apoio de mantimento à política que estrutura esses grupos. O presidente expressa sua posição contrária ao MST quando apoia a criminalização da imagem do movimento ao chamá-los de invasores - se referindo às ocupações - e “canalhas, vagabundos” quando os responsabiliza pelos ataques sofridos pelo seu povo em suas próprias terras.

O MST carrega o grito pela reforma agrária e direitos básicos no campo nas costas, em seu primeiro congresso nacional apontaram que não há democracia sem reforma agrária e firmaram seu lema “terra para quem nela trabalha”.

Números e casos: o histórico da reforma e violência no campo

A reforma nunca foi, de fato, feita no Brasil ou uma prioridade para seus líderes, mas muda de cenário ao longo de cada governo. Segundo dados do INCRA, os governos que mais assentaram famílias foram os de FHC e Luiz Inácio Lula da Silva, com 540.704 e 614.088 respectivamente. Os números caem nos cinco anos de mandato completos de Dilma, com 133.689, e chegam a 11.831 no governo Temer.

A partir do mandato de Temer, principalmente, se assiste uma guinada nas ações voltadas para política da reforma. O governo não só a paralisou, como demonstrou apoio às grandes propriedades, desmontando o Ministério de Desenvolvimento Agrário e titulando assentamentos mais antigos. Muitas ocupações passaram a ser retiradas, o que resultou no aumento da violência no campo. 70 pessoas chegaram a ser assassinadas em 2017, segundo relatório da Comissão Pastoral da Terra (CPT).

No governo Jair, as maiores preocupações quanto ao cenário de violência no campo tem sido a flexibilização do porte de armas. Para se ter ideia, o monitoramento da CPT aponta que a pistolagem responde por 40% dos casos de violência letal no campo em 2022, sendo que o número de 25 assassinatos derivados de conflitos nos primeiros seis meses deste ano, já supera o total de 20 mortes em todo ano de 2020.

Em entrevista exclusiva à AGEMT, o professor José Arbex, de jornalismo da PUC de São Paulo, docente da Escola Nacional Florestan Fernandes e conhecido por denunciar práticas terroristas ao MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra), apontou que “O governo Bolsonaro evidentemente piorou isso tudo [casos de violência] com a política dele de liberar a violência no campo, distribuir armas, liberar campos de garimpo na Amazônia, isso tudo implicou numa violência no campo sem precedentes, com os povos originários sendo ameaçados de extinção e os trabalhadores do campo estão sendo atacados com bandos armados e com a conivência do governo federal”.

Como evidência, se arrasta há anos a situação de cerca de 400 mil camponeses de Timbira, que aguardam há décadas o processo de desapropriação e titulação pelo INCRA de 14 mil hectares de terra, nos quais vivem há gerações. A população vive assombrada há tempos por madeireiros ilegais e rivais, como representa o caso do braço agropecuário do setor de alimentos da Maratá, tomando suas terras a tiros e fogo, reportado pelo The Intercept Brasil.

Que a reforma agrária nunca foi uma prioridade no Brasil, é fato, entretanto, nos últimos anos tem-se presenciado não só a promoção da sua guinada, mas a repressão dos grupos sociais e dos que vivenciam a necessidade da reforma. O cenário se agrava quando a conivência do Estado entra em cena. A questão que nunca se calou é: quais serão os próximos capítulos?

“Quem tinha que tá preso são as lideranças do MST, que provocaram esse episódio. Esses canalhas, esses vagabundos! Os policiais reagiram para não morrerem trucidados por armas brancas desses bandidos do MST”

– Jair Bolsonaro em entrevista na visita de pré-campanha, na curva do S, em Eldorado dos Carajás, onde morreram 19 trabalhadores sem-terra baleados por policiais militares.

O documentário “Pixo” (2010), de João Wainer e Roberto T. Oliveira, levanta a discussão se a pichação é arte ou um ato de vandalismo. Com um olhar profundo acerca do tema e um trabalho cinematográfico excepcional, o filme consegue evidenciar o grande teor artístico no picho e, para muito além disso, como ele é uma grande forma de protesto. Muitos dizem que a arte é de fato feita para incomodar, intervir em algo, “cutucar” ou manifestar, e pichação certamente consegue fazer isso. Não à toa, ela é proibida por lei e demonizada por uma boa parcela da população brasileira.

O picho (ou pixo) é o principal recurso das pessoas, estruturalmente marginalizadas, de “cutucarem” governos ou reivindicar uma mudança no sistema. Dificilmente uma escola pública da periferia oferece uma bagagem artística suficiente para que os jovens detenham do conhecimento do quanto uma obra (seja ela erudita ou não) pode impactar na sociedade. Porém, por meio de influências de seu próprio ambiente de criação, enxergam na pixação a melhor maneira de serem atores políticos, e não meras marionetes de um sistema que não lhes traz benefícios. Por meio de poesias, símbolos criptografados em um idioma em que apenas quem está incluso neste meio entende, desenhos e críticas ásperas ao regime, assim se é feita a mudança, nem que sutilmente.

Entrevistamos Gabriel Mazotti, filósofo, jornalista (criador do portal “Facção Libertária”) e pichador convicto. Segundo ele, a principal diferença entre o grafite, aceito e celebrado pela sociedade, da pichação, é o fato do grafite ter um teor mais artístico, enquanto o picho é visto como algo “sujo”. “No caso da pichação, ela é mais uma forma de resistência contra os que querem oprimir os pichadores e também passar uma crítica através das escritas”, afirma o filósofo.

Gabriel Mazotti durante Slam de Poesia.

Gabriel, quando questionado sobre a influência da política no picho, e vice-versa, pontua que “desde a época do “#ForaTemer”, os pichadores, em sua maioria, são de esquerda”, e complementa dizendo que “(o ato) vai contra a propriedade privada e afeta a parte política”. De fato, a principal crítica do picho, mesmo que feita de maneira inconsciente, é em relação ao conceito de propriedade privada, quase que de forma literal.

Para o jovem, a pichação é tão impactante como qualquer outra forma de expressão artística, tendo como traço mais característico o fato de ser uma arte “dos pobres”, tornando-a, paradoxalmente (por ser uma ramificação urbanizada das artes plásticas), “menos visível”.

“O pixo é a arte de rua”, reitera Gabriel, “mas, ainda assim, tem o poder de influência, justamente por representar um povo oprimido e que não é notado pelos ‘homens de terno’”, complementa. É certo que, sendo considerado um ato de vandalismo (legislativamente ou popularmente) é indiscutível o papel político da pichação, seja enquanto a maneira de se expressar de uma grande maioria deixada de lado pelo sistema capitalista, ou seja enquanto um ator político sorrateiramente efetivo. De qualquer forma, é indubitável que este ato pode vir a representar muito mais uma grande parcela dos brasileiros, do que a arte erudita ou, até mesmo, discursos de políticos, independente do viés ideológico dele.

Acerca das eleições emblemáticas de 2022, Mazotti acredita que, de forma indireta (ou sútil) as pichações podem ter contribuído para a derrota do atual presidente Jair Bolsonaro (PL). Não apenas pelas severas críticas ao atual governo espalhadas pelos muros da cidade, mas como os pichadores, enquanto coletividade, se alinharam ao antifascismo e influenciaram os eleitores indecisos a não anularem seus votos.