Foto: Marcelo Camargo/ABr

Por Marcelo Ferreira Victorio

“Eu gostava de estudar História, Geografia e jogar bola na escola. Estudei até o 1° ano do ensino médio e depois disso fiz supletivo, não aguentava mais ir todo dia. Na época eu morava com minha mãe, minha avó e minha irmã. Elas não sabiam de muita coisa que eu fazia, só souberam quando fui preso”, conta João (nome fictício), sobre como era sua vida antes de ser preso.

O curto relato é de João, pai de 2 filhos, filho e irmão que preferiu se identificar sem seu nome real por, em suas palavras, “ter medo de não conseguir um emprego fichado e vergonha de saberem o que fez”. “Não desejo nem para o meu pior inimigo o que eu passei na cadeia. É desumano, sabe? Não tinha lugar nem para eu fazer minhas necessidades básicas. A comida era azeda, eu que sempre fui acostumado a comer comida de vó, comida caseira, sei do que eu estou falando”, conta João rindo da situação. “Foram os piores dias da minha vida, não quero passar por isso de novo nunca mais!”, completa.

Com quase 1 milhão de presos, o Brasil ocupa a terceira posição no ranking de mais presidiários no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos e China, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Para cada 10 juízes no país, 8 são brancos; enquanto para a população carcerária, para cada 3 detentos, 2 são pretos e/ou pardos.

“Eu fui preso por roubo. Roubei dois ou três mil reais de uma pessoa e eu usava o dinheiro para ir em bailes, comprar roupas, tênis e outras coisas que eu não lembro agora. Eu paguei três mil reais por alguns anos na cadeia. Sei que atrasar o lado dos outros é errado, mas passar o que eu passei preso não acho justo, comida zoada e de vez em quando vinha uma maçã”, relata o entrevistado.

A maior parte dos presos hoje faz parte do grupo dos crimes contra o patrimônio, com mais de 300 mil pessoas, o segundo maior grupo é o relacionado às drogas, com pouco mais de 200 mil. A pandemia e o desemprego foram fatores cruciais para o elevado número de presos neste ano vigente.

A família de João foi muito presente enquanto esteve preso, principalmente sua mãe Rosana (nome fictício) “Eu ajudava como podia né? Visitava sempre que podia, levava comida e ia matar a saudade do meu filho. A maioria dos amigos dele não quiseram nem saber de visitá-lo, só um ou outro. Mas mãe é mãe, né? A irmã dele visitava ele em alguns dias também. São nesses momentos que a gente percebe quem está com você e quem não está”.

A vida pós-cárcere não é fácil em nenhuma perspectiva. “Não consigo arrumar um emprego fichado. A empresa vê que eu saí há pouco tempo da cadeia e não me dá oportunidades, eu fiz curso e sei fazer muitas coisas. Eu não entendo esse negócio de ressocialização que eles tanto falam. Eu sei que eu errei, mas já cumpri o que eu tinha que cumprir. Hoje eu trabalho mais com bico né? Entrego panfleto, sou puxador de algumas lojas e às vezes trabalho entregando comida, só que agora eu parei porque estou sem bicicleta”, conta João. “Nem namorada eu consigo, acredita? Uma vez eu mandei meu número para a moça e ela viu todos meus dados no Google e o que eu tinha feito. Na hora eu ri pra caramba com a situação. Imagina, já pensou se eu perdi o amor da minha vida?” completa dando risada da situação vivida.

Há uma falácia entre aqueles que nunca foram até um presídio de que as coisas ocorrem de forma violenta, sem organização. Pela ótica de João, não é assim que as coisas acontecem: “Acho que é normal. Lá tem suas regras, igual aqui fora. Sei que tem gente que fez coisas indefensáveis lá dentro, mas são poucos. Eu procurava ficar mais na minha lá, mas dos que eu tive contato, a maioria estava lá por ter roubado ou traficado. Alguns até diziam que eram inocentes e eu vou te confessar que eu acredito nessas pessoas, sabia? A justiça é injusta algumas vezes”.

Hoje, João quer transformar a vivência que teve em música, busca inspiração em muitos artistas brasileiros no Rap e funk, como: Sabotage, Dexter, Poze do Rodo, MC Kevin e Mano Brown. “Até meus 14 anos meu maior sonho era ser jogador de futebol, jogo bem até hoje, já joguei várias competições de várzea. Hoje meu maior sonho é estourar como músico. Tenho algumas coisas escritas, uma hora se Deus quiser sai uma música. Me inspiro muito nos funkeiros e nos rappers que a gente tem hoje, mas sou meio tímido. Ano que eu estouro, esquece!”, disse João.

O relato é parecido com a realidade de muitas outras pessoas pelo Brasil, num País que deixa de investir em educação e marginaliza cada vez mais uma parcela da população para que se tornem indivíduos violentos. O relato hoje foi de João, mas amanhã pode ser do José, Antônio, Carlos ou Paulo, basta que o Estado te veja como um inimigo.

De acordo com um relatório das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) publicado em julho deste ano, o número de brasileiros que passaram a integrar o cenário da insegurança alimentar passou de 60 milhões, dos quais cerca de 15,4 milhões se enquadram na classificação grave.

Uma pesquisa global realizada pela empresa de pesquisa de opinião dos Estados Unidos, Gallup, mostrou que, dentre 120 países (desenvolvidos e em desenvolvimento) a crise de gestão alimentícia do Brasil passou quatro vezes a média global do ano de 2021.

O que é “Insegurança Alimentar”?

Além da fome, pobreza ou da desnutrição, a insegurança alimentar é a condição do indivíduo que não tem acesso regular e consistente a alimentos que satisfaçam suas necessidades, seja dentro da esfera física, social ou econômica. Essa condição diminui a variedade nutricional das refeições e interrompe o padrão tradicional da alimentação.

Esse cenário pode ser categorizado em três níveis:

- Insegurança Alimentar Leve: quando se tem acesso aos alimentos, mas com a incerteza de sua constância;

- Insegurança Alimentar Moderada: quando a variedade e qualidade dos alimentos que antes eram consumidos é comprometida, de forma que se tenha uma redução ou corte de refeições;

- Insegurança Alimentar Grave: quando o indivíduo chega ao estágio de passar fome, não há condições para uma alimentação minimamente nutritiva e há o intervalo de mais de um dia entre as refeições.

Essa circunstância se dá pelo agravamento das condições socioeconômicas causadas pela pandemia, de maneira adicional aos problemas que já eram estruturalmente nocivos para a sociedade, como a fome, a desnutrição, a pobreza e uma série de fatores que ainda hoje impedem a parcela mais vulnerável da sociedade de firmar estabilidade.

Em entrevista, o estudante Pedro Henrique, de 19 anos, afirma que após o início da pandemia, quando a inflação começou a subir mais rápido que o reajuste salarial e a mãe ficou desempregada, um salário-mínimo já havia deixado de ser suficiente: “conforme a nossa renda foi diminuindo, nós fomos deixando de consumir a maior parte dos alimentos que consumíamos antes, a variedade foi de um prato minimamente balanceado para outro que se resumia a arroz com ovo”.

Pedro ainda reforça que os efeitos causados pela insegurança alimentar são muitos e vão desde um sentimento de injustiça até uma apatia com a vida. Vale ressaltar que as pessoas nessas condições convivem com tamanho desamparo ao ponto de distribuírem sua pouca renda em despesas urgentes e que nem sempre conseguem se equipar de insumos básicos para a vida cotidiana, como produtos de limpeza, higiene, roupas e alimentos: “Era extremamente difícil ir dormir, às vezes, com fome, sabendo que o dia seguinte seria igual e que os meus amigos estavam em uma situação melhor que a minha [...] A falta dos produtos de higiene e a falta de comida me davam o sentimento de humilhação”.

Brasil, um copo meio cheio ou vazio?

Por se tratar de um país com condições continentais, o Brasil possui um sistema de “Estoques Reguladores”, que funcionam como reserva de emergência em casos de altas demandas sazonais para que o mercado possa minimizar os efeitos da inflação e incertezas socioeconômicas. Disponível no site da Companhia nacional de abastecimento (CONAB), é possível acessar o portal de transparência da Gestão dos Estoques Públicos e através disso ver a posição, venda, doação, aquisição e remoção das reservas, como também monitorar perdas e armazenamento.

Durante sua atividade política, o ex-presidente Michel Temer propôs acabar com os estoques reguladores e deixar o mercado se autorregular, o que proporcionaria danos irreversíveis aos brasileiros economicamente desamparados, tendo em vista os reflexos da inflação. Entretanto, mesmo com o não cumprimento da proposta, o Brasil se encontrou em uma situação extremamente sensível com o início da pandemia, na qual o número de pessoas em situação de rua aumentou exponencialmente, junto a questões sociais de desamparo populacional.

A voluntária Jô Mainardi, formada em relações públicas, junto a dezenas de outras pessoas, deu sequência a um projeto de iniciativa privada, anterior à pandemia, para ajudar pessoas em situação de rua, entretanto com a COVID-19, Jô e outros colaboradores notaram o aumento do número de pessoas que precisavam de auxílio socioeconômico, então reformularam o projeto de maneira que cada um deles passasse a produzir marmitas em sua própria residência, de acordo com o volume e as condições que pudesse.

“Quando trabalhamos juntos antes da Pandemia, nós nos juntávamos uma vez por semana para cozinhar, isso rendia algo em torno de 150 marmitas. Com o isolamento e cada um cozinhando na sua casa, nós conseguimos juntar ainda mais colaboradores! Conseguimos chegar a uma produção de 4 mil marmitas semanais nesse esquema. Um trabalho de formiguinha, mas que no final ajuda muita gente!”, explica ela, posteriormente a iniciativa se transformou na ONG “O Amor Agradece”, responsável pela distribuição de alimentos, roupas, produtos de higiene e calçados, além de fornecer apoio para famílias carentes que passam pela insegurança alimentar em São Paulo.

Não é novidade que a sociedade de modo geral, principalmente a brasileira, vive um momento extremamente difícil. Seja por conta do alto índice de desemprego, a alta inflação dos produtos mais básicos no mercado, a violência cada vez mais presente no dia a dia e muitos outros problemas que as pessoas vivem diariamente. Porém, toda vez que estas dificuldades são trazidas à tona, principalmente no período que houve no país recentemente (as eleições), existe um “grupo” de pessoas que sofre ainda mais que a população de modo geral, porém é esquecido historicamente, tanto pelo estado, quanto pela própria sociedade: a população em situação de rua.

Segundo o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, (plataforma do Programa Transdisciplinar Polos de Cidadania da Universidade Federal de Minas Gerais), em maio de 2022, 184.638 pessoas viviam em situação de rua no Brasil, este número torna-se ainda mais problemático visto que em dezembro de 2021, o número de pessoas nesta condição era de 158.191 pessoas, ou seja, só neste pequeno espaço de tempo, a quantidade de indivíduos nesta condição aumentou em 26.447 pessoas. A capital paulista lidera este ranking de maneira isolada, possuindo ao todo 42.240 pessoas em situação de rua, um número quase quatro vezes maior que a cidade do Rio de Janeiro, que ocupa a segunda colocação, com 10.624 pessoas.

Todavia, apesar dos dados comprovarem que esta dura realidade é muito presente no país, e tem se tornado cada vez maior, a população de modo geral se acostumou com isto, tratando esta situação de uma maneira extremamente comum, fazendo com que as pessoas em situação de rua tornem-se invisíveis perante a sociedade. O pós-doutor em sociologia pela UNICAMP, Michel Netto, trouxe alguns pontos sobre o assunto:

“Sobre a questão do estado, não se pode trazer como apenas uma questão homogênea, ou seja, os diferentes governos que passaram pelo país nos últimos anos, tiveram diferentes formas de lidar com este problema, uns lidando de uma maneira mais correta, outros realizando ações completamente diferentes, tratando a população de rua de maneira completamente incisiva e violenta [...] Além disto, não se pode dizer que a relação da população e do estado é uma questão de causa e efeito, mas sim, existe uma influência por parte do estado nesta situação, além de outras questões”

Outrossim, Michel trouxe a visão do Neoliberalismo sobre o assunto, que ajuda a entender a situação:

“A ótica do neoliberalismo, muito citada e estudada por Michel Foucault traz um aspecto muito subjetivo do ser humano, onde o indivíduo é o único responsável por efetuar suas próprias ações, seja no campo econômico, ou em todas as outras maneiras de enxergar o mundo. Isto também reflete em um certo egoísmo do ser humano, que acredita que só as pessoas que estão passando pela situação devem tomar as ações para resolver estes problemas, e é claro, acarreta em um pensamento parecido sobre a população de rua, visto que observando principalmente por um olhar meritocrático, as pessoas podem acreditar que apenas o próprio mérito deve ser o fator de transformação positiva para este grupo”.

Observando o assunto por outra ótica, é possível observar através de dados negativos, como a psicologia pode auxiliar a população a enxergar este assunto de outra maneira. Segundo dados da Fiocruz, e de outras seis universidades, sentimentos frequentes de tristeza e depressão afetavam 40% da população adulta brasileira, e sensação frequente de ansiedade e nervosismo foi relatada por mais de 50% destas pessoas no ano de 2021, estes problemas psicológicos que em suma maioria não são tratados no país, influenciam o pensamento e as atitudes da população com relação as pessoas em situação de rua, conforme explica o estudante de psicologia da PUC-SP, Davi Ruiz:

“Uma sociedade doente mentalmente que não busca olhar pra suas próprias questões mal resolvidas, dificilmente será capaz de olhar para a dor do outro, já que a nossa sociedade contemporânea puxa o indivíduo para olhar apenas para si mesmo”

Davi também trouxe a questão do neoliberalismo para o assunto:

“O sistema neoliberal capitalista contribui pra um esgotamento mental e para esse egoísmo no qual vivemos atualmente. Neste sistema, que acarreta em uma série de transtornos mentais, tornam o indivíduo voltado apenas para si próprio, tanto por trazer uma grande realização pessoal ao atingir os seus objetivos, como por uma grande frustração por não atingir este mesmo êxito. E a terapia/psicologia podem ser um refúgio extremamente positivo para que o indivíduo possa externalizar estas angústias, tendo um olhar menos egocêntrico sobre a sociedade, e as pessoas em situação de rua, e mais coletivo”.

Desta forma, observando por estes dois aspectos, é possível ao menos ter a ciência de que existem explicações sobre o por que a sociedade lida com esta circunstância de maneira tão egoísta, trazendo a responsabilidade do auxílio as pessoas em situação de rua apenas para ONGS, instituições religiosas, e para o governo. Porém, isto não isenta a população de se omitir tanto em meio a este assunto, visto que mesmo em meio a todas estas condições que colaboram para que as pessoas venham a ser cada vez mais individualistas, ainda é deplorável que a sociedade venha se isentar tanto dessa responsabilidade, e mais do que isso, venha aceitar que a população de rua se mantenha vivendo em situações completamente desumanas.

A Casa de Detenção de São Paulo, conhecida popularmente como Carandiru – por estar localizada nesse bairro da Zona Norte de SP – foi fundada na década de 1920, e por aproximadamente duas décadas foi considerada um sistema prisional modelo, por atender de forma correta as exigências do estado e do sistema carcerário brasileiro.

A partir de 1940 esse posto foi retirado, marcado principalmente pela superlotação que se instalou no presídio, causando problemas comportamentais nos presos e de segurança no local. A superlotação do presídio foi uma consequência do novo artigo que foi criado para o combate às drogas através da Lei nº 2.848/1940, artigo 281. Através desta lei, foi iniciado um combate ostensivo ao tráfico de entorpecentes, levando a prisão de muitas pessoas de uma vez só.

O excesso de pessoas na penitenciária fez com que os direitos humanos fossem corrompidos em diversos aspectos, celas abarrotadas de gente, disseminação de doenças (como a AIDS, a tuberculose, leptospirose), e das questões higiênicas no geral.

“O sistema era caótico, insalubre, tinham muitos ratos que transmitiam leptospirose às pessoas, muita gente com tuberculose, a higiene era precária, os próprios presos que limpavam o presídio, interferiam em conflitos, distribuíam alimentação, e no final, o presídio estava mais na mão dos detentos do que da própria gestão”, disse Sidney Sales, um ex detento que sobreviveu ao massacre. E acrescentou: “tinham celas com 25, 30 pessoas que viviam tumultuadas, uma em cima da outra, mas os detentos tentavam fazer daquele ambiente o melhor possível para se viver, apesar de toda a precariedade instalada”.

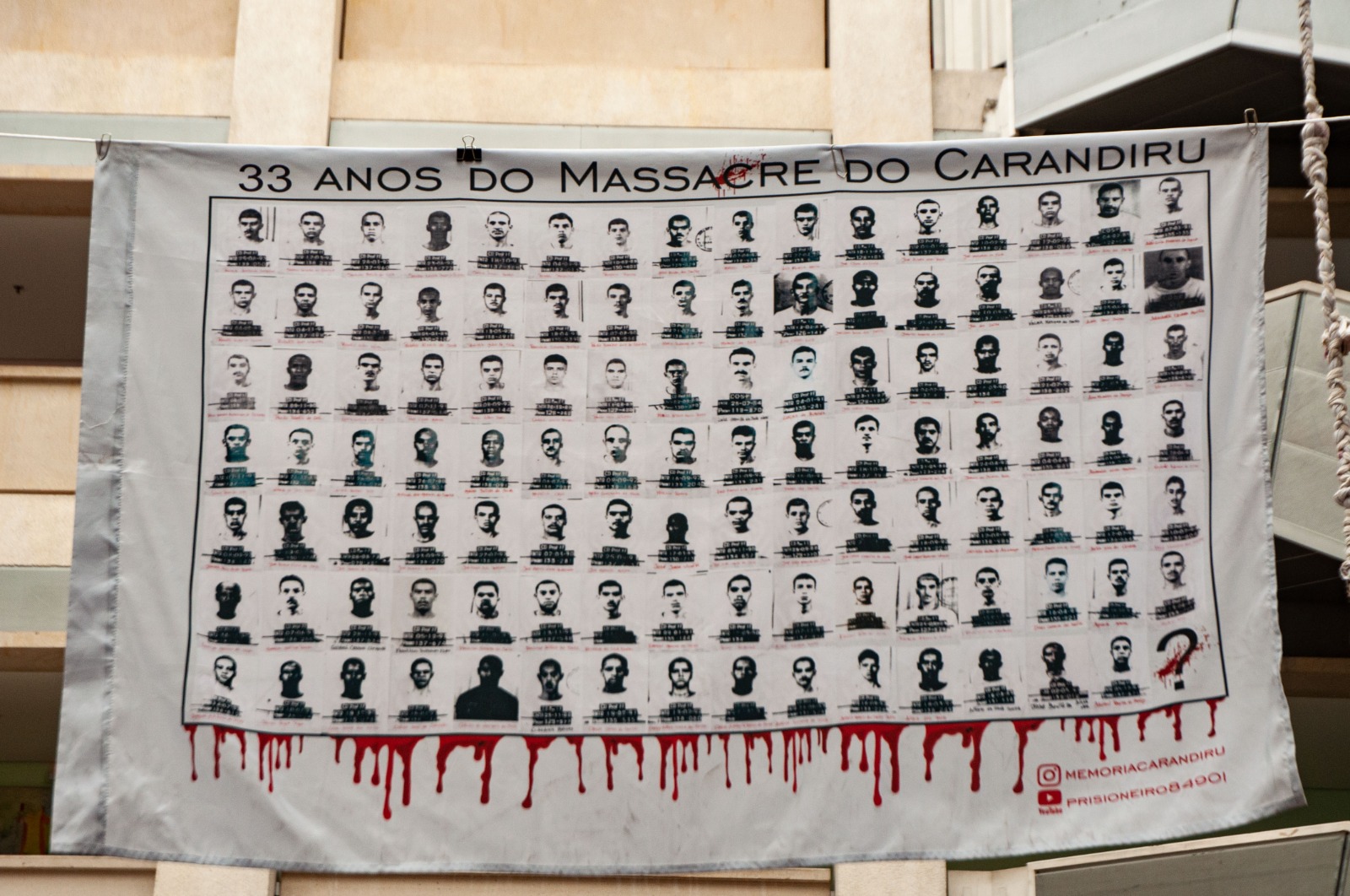

O MASSACRE

Dia 2 de outubro de 1992 foi marcado pelo maior assassinato já existente no sistema carcerário brasileiro. O pavilhão 9 da penitenciária foi invadido por 341 policiais da Tropa de Choque de São Paulo, culminando na morte de 111 pessoas, apesar dos próprios detentos dizerem que foram mais de 250. A invasão da polícia, primeiramente, era para acalmar uma rebelião que havia se instalado após um jogo de futebol que havia acontecido naquele dia, porém, os policiais agiram com violência extrema, ignorando a possibilidade de negociação, e sabendo que os presos estavam desarmados.

“Eles podiam ter cortado a energia, a alimentação, e podiam ter nos vencido pelo cansaço, mas não, aquilo foi uma carnificina. Eu só tinha visto esse tipo de coisa em filme, no Camboja, no filme de Auschwitz. Nós éramos presos do estado, e pela própria incompetência dele, entraram lá e assassinaram aquelas pessoas.” pontuou Sidney, e acrescentou, “naquele momento, quando eu estava no quinto andar, um rapaz disse: “ó, o pelotão de choque tá invadindo, os caras estão matando”, e eu respondi para ele que não, deviam estar dando tiro de borracha. Quando fui à janela e olhei para baixo, vi eles assassinando mesmo as pessoas”.

Após os momentos iniciais de terror, os detentos foram obrigados a descer até o pátio da penitenciária e ficarem todos nus, sentados no chão de cabeça baixa. Dizem que alguns detentos foram assassinados nesse momento. “Os policiais mandaram a gente descer e ficar no pátio, e após umas duas horas, ordenaram que ajudassem a carregar os corpos, de dois em dois, nisso, começaram a chegar as ambulâncias, viaturas e carros do IML, para levar aquelas pessoas embora.” afirmou Sidney, e ainda conta: “quando subi ao quinto andar, vi dois policiais que já apontavam uma arma para mim, eu inventei uma história dizendo que pediram para me trancar de volta na cela. Nisso, um dos policiais virou para mim e disse: “vai acontecer um milagre na sua vida. Tá vendo esse molho de chaves? Vou escolher uma e bater no cadeado. Se abrir, você entra, caso contrário nós vamos te executar agora.” Nesse momento eu só ouvi um “clec”, naquele dia eu tive certeza de que não seria assassinado.”

Corredor submerso de sangue após o massacre, na penitenciária do Carandiru. Fonte: Niels Andreas.

Corredor submerso de sangue após o massacre, na penitenciária do Carandiru. Fonte: Niels Andreas.

Osvaldo Negrini – o perito que investigou o acontecido – pontuou que não houve confronto entre os presos e os policiais, principalmente pela localização dos tiros nos corpos dos detentos, e pelas perfurações de bala que existiam nas paredes das celas. “O próprio Osvaldo Negrini disse que houve uma carnificina, um assassinato e uma crueldade enorme com aquelas pessoas. Ele percebeu que os policiais tinham atirado de fora da cela para dentro, pois tinham perfurações nas paredes”, acrescenta Sidney.

JULGAMENTO

Em 8 de março de 1993, 120 policiais foram acusados pelo assassinato de – oficialmente – 111 pessoas. Em 1998, 85 policiais tornaram-se réus, e em 2013, 23 foram condenados a 156 anos de prisão. Porém, em 2016, essas condenações foram anuladas, alegando “impossibilidade de individualizar a conduta dos PMs”.

Apesar dessas condenações, e da certeza de que o acontecimento foi uma chacina, em agosto desse ano foi aprovado o projeto de lei 2821/21, concedendo anistia aos policiais anteriormente processados.

CONSEQUÊNCIAS

Como consequências principais do massacre, pode-se listar o sequestro da filha de José Ismael Pedrosa – ex diretor da penitenciária do Carandiru – que aconteceu em abril de 2001, e a fundação do Primeiro Comando da Capital (PCC) em 1993, criado inicialmente para “combater a opressão no sistema carcerário e vingar a morte dos 111 detentos, que acontecera um ano antes”.

Em 2006, a FUNDASP assumiu o controle fiscal da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo). Desde então, funcionários de diferentes cargos queixam-se de problemas contratuais e de questões trabalhistas. O depósito dos salários reduzidos na terça (06) foi, nas palavras dos docentes, “a gota d’água”.

O salário depositado no início deste mês apresentou uma redução de 10% no valor total, sendo feita sem avisos e justificações prévias. Até o corte, o cálculo da remuneração dos professores da Universidade era feito sobre 5 semanas de trabalho remunerado por mês - prática constante de pagamento desde 1987, e, portanto, considerada como Direito Adquirido dos professores.

Diante disso, os professores da Pontifícia organizaram-se com rapidez, convocando reuniões nos dias seguintes. Com essa movimentação dos professores e demais entidades institucionais, a Fundação se manifestou em nota oficial e afirmou que o salário neste segundo semestre de 2022 está “considerando em sua fórmula de cálculo 4,5 semanas mensais”, além de alegar que a “remuneração por 5 semanas mensais não só fere o bom senso como remunera a maior os docentes, sem nenhuma justificativa para tanto”.

A nota acrescenta que a alteração salarial foi acertada por ambos os lados através da assinatura do Acordo Interno de Trabalho, o que é falso, pois contrasta com os depoimentos dos docentes, além de que não há nenhum documento de comunicação antes do corte por parte da mantenedora.

A manifestação teve forte participação dos Centros Acadêmicos, os alunos caminharam com cartazes até o prédio da instituição, localizado na Rua João Ramalho. A perspectiva é de que os universitários continuem apoiando os professores.