As ruas, avenidas e praças que cruzamos diariamente não são apenas caminhos, mas também registros históricos. Seus nomes, frequentemente memorando políticos, militares, religiosos ou escritores, carregam a tentativa de manter viva a memória de pessoas importantes. O que poucas pessoas sabem é que as principais ruas da cidade carregam nomes de famílias negras que ajudaram a moldar a história de São Paulo e do Brasil como um todo.

Historicamente, figuras negras de renome sofreram um processo de embranquecimento a fim de tentar esconder ao máximo sua conexão com a negritude. Quando essa estratégia não funciona, o apagamento entra. Por conta disso, essas homenagens nem sempre têm a visibilidade ou o reconhecimento merecidos. Portanto, relembrar essas histórias é um convite à memória, resistência e celebração das contribuições históricas de figuras negras que ajudaram a moldar o país.

Confira as principais ruas com nomes de pessoas negras na cidade e onde se localizam:

Rua Luiz Gama (Cambuci)

Luiz Gama foi um intelectual negro do século 19, jornalista e advogado autodidata. Ele conquistou sua própria liberdade e dedicou sua vida à defesa do fim da escravidão. Sua atuação foi essencial para libertar centenas de escravizados por vias legais.

Rua Cruz e Souza (Aclimação)

Inaugurada em 1936, essa rua homenageia o poeta Cruz e Souza, também chamado de Cisne Negro, por criar o movimento simbolista no Brasil do século XIX que que buscava expressar emoções e ideias abstratas por meio de imagens sugestivas e místicas. Filho de pessoas escravizadas, o autor deixou sua marca na literatura brasileira ao lançar obras que desafiaram as convenções de sua época.

Avenida Rebouças (Zona oeste)

O nome homenageia uma família negra de prestígio no século 19. O patriarca, Antônio Pereira Rebouças, foi conselheiro de Dom Pedro II. Seus filhos, André e Antônio Rebouças, se destacaram como engenheiros responsáveis por grandes obras de infraestrutura no país. Seus principais trabalhos foram o novo plano de abastecimento de água do Rio de Janeiro após a seca em 1870 e a estrada de ferro Curitiba-Paranaguá que liga a capital paranaense ao porto de Paranaguá.

Rua Teodoro Sampaio (Pinheiros)

Teodoro Sampaio foi engenheiro, geógrafo e historiador. Suas contribuições no mapeamento e na construção de obras públicas ajudaram a moldar o território brasileiro.

Avenida Mário de Andrade (Barra Funda)

Inaugurada em 1978, a avenida homenageia o poeta e escritor Mário de Andrade, figura central do modernismo brasileiro e defensor da diversidade cultural e racial do país.

Rua Machado de Assis (Vila Mariana)

Desde 1912, essa rua leva o nome de Machado de Assis, um dos maiores escritores brasileiros. Fundador da Academia Brasileira de Letras, ele foi pioneiro ao explorar temas raciais, sociais e psicológicos em suas obras.

Entretanto, esses nomes ainda são exceções em uma cidade onde a maioria das homenagens em ruas é destinada a pessoas brancas. Pressionar por mais representatividade nas nomenclaturas urbanas é uma maneira de manter viva a memória de heróis negros e negras, ampliando sua visibilidade e reconhecimento.

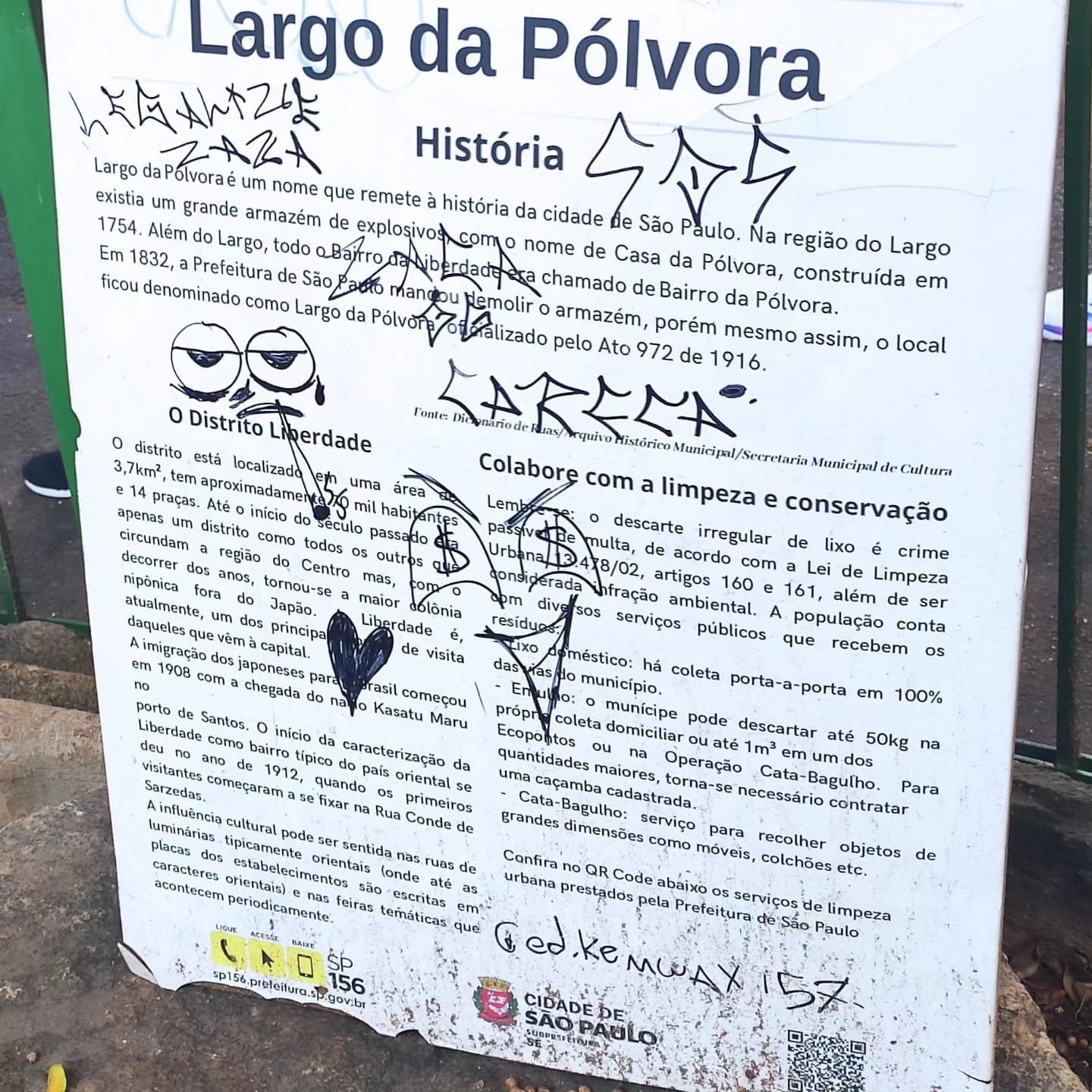

Recentemente, debates sobre questões raciais no espaço público ganharam força, como a polêmica envolvendo as luminárias do bairro da Liberdade, reacendendo discussões sobre a valorização da história afro-brasileira.

A identidade do bairro foi moldada, com forte ênfase na cultura japonesa desde os anos 1970, enquanto sua história negra foi sendo aos poucos ofuscada. O bairro, que já abrigou uma significativa população negra e foi palco de importantes eventos históricos, como por exemplo execuções públicas de escravizados, viu sua memória alterada pela instalação dessas luminárias e apagamento de símbolos de herança afro-brasileira. O debate recente destaca a necessidade de valorizar e lembrar essa parte da história, ao invés de apagá-la ou tentar escondê-la com outras questões.

Homenagens como essas dadas a pessoas negras em vias e ruas importantes da cidade ajudam a construir uma metrópole mais inclusiva e consciente de sua diversidade histórica.

Atuando pelo Real Madrid e pela Seleção Brasileira, Vinicius Jr. é um exemplo de excelência dentro e fora de campo. O “Caso Vinicius Jr.” ganhou ainda mais destaque no mês de junho devido a condenação de três torcedores do Valencia por ataques racistas cometidos durante uma partida em maio de 2023 no estádio Mestalla.

No dia 21 daquele ano, acontecia a partida que foi o estopim para a mudança de posicionamento da Justiça Espanhola, quando o Valencia enfrentava o Real Madrid pela 35º rodada do Campeonato Espanhol. Durante uma confusão após falta marcada em cima do então camisa 20 do Real, torcedores do time adversário começaram a proferir diversos ataques racistas contra o brasileiro, incluindo gestos e gritos de “mono” - que se traduz “macaco” em espanhol. Ainda que apontados imediatamente por Vini assim que percebidos, a partida seguiu.

Após mais de um ano do ocorrido, três torcedores do Valencia foram condenados a oito meses de prisão, além de terem de arcar com multas e estarem impedidos de entrar em estádios de futebol por dois anos. É a primeira condenação desse tipo por parte da Justiça Espanhola. Em suas redes sociais, Vini comenta o caso, comemorando a decisão e salientando a importância de continuar denunciando atos racistas.

Muitos pediram para que eu ignorasse, outros tantos disseram que minha luta era em vão e que eu deveria apenas "jogar futebol".

— Vini Jr. (@vinijr) June 10, 2024

Mas, como sempre disse, não sou vítima de racismo. Eu sou algoz de racistas. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim. É por… https://t.co/NdezpJBjF2

Os ataques contra o jogador existem mesmo antes da sua saída do Flamengo, clube que o revelou, mas foi na Espanha que os insultos se intensificaram.

O primeiro caso a ser noticiado ocorreu em 2021 em uma partida contra o Barcelona no estádio Camp Nou. Torcedores que não foram identificados também gritaram “macaco” em direção ao jogador. Depois desse ocorrido, a onda de ódio contra Vini nas partidas e fora delas foi crescendo cada vez mais, o arquivamento do caso serviu como uma forma de estímulo a essas práticas, já que os envolvidos acabaram isentos de punição.

Após diversos episódios criminosos, pode se constatar que não é de hoje que Vinícius vem se demonstrando um grande agente de mudança na luta anti racista mesmo fora das quatro linhas. Alguns dias depois do anúncio da prisão dos três torcedores, o Projeto de lei “Vini Jr.” proposto pela deputada Luciana Genro (PSOL) foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa do Rio Grande Do Sul, a fim de combater o racismo nos estádios.

O projeto prevê que a partida seja interrompida até que os atos suspeitos sejam descontinuados. Caso isso não aconteça, os atletas devem se retirar do campo por dez minutos. Por fim, se a situação não for resolvida, a partida deverá ser encerrada. Já no caso dos ataques acontecerem antes do apito inicial, o jogo pode ser cancelado pelo árbitro a depender da gravidade do caso.

Em entrevista à AGEMT, o estudante Tiago Nascimento, 20, relata a importância de Vini para a comunidade negra. “Há muito tempo não se via um jogador ter tanto impacto fora de campo. Para mim é importante ter um representante do que eu e minha família vivemos diariamente e o Vinicius faz isso com excelência.”

Tiago ainda destaca a importância desse tipo de representatividade dentro do futebol, já que o esporte possui um enorme alcance e está enraizado na cultura brasileira. “Todo mundo consome futebol no Brasil, mesmo que indiretamente, tudo o que acontece possui impacto, então é muito interessante esse fator político e social que podemos observar acontecendo”, declara o estudante.

Vinicius Jr - em suas próprias palavras um algoz de racistas, foi duas vezes campeão da Champions League e é favorito à Bola de Ouro 2024. Como se não bastasse, luta por uma causa que vai além do futebol, vindo de um país que tem o esporte em questão amplamente difundido. Vini motiva e enche de esperança milhares de crianças que têm o sonho de ser jogador de futebol, mostrando que independente de onde vieram ou de sua cor, tudo é possível.

Famoso por suas icônicas luminárias japonesas e por abrigar a maior comunidade asiática do Brasil, o bairro da Liberdade, em São Paulo, atrai cerca de 20 mil visitantes todos os fins de semana, conforme dados da APECC (Associação Paulista dos Empreendedores do Circuito das Compras). Muitos, cativados pela culinária, produtos e atmosfera oriental que permeia as ruas, desconhecem a origem negra do bairro e pouco têm acesso a essa história quando caminham sob a região próxima ao centro da cidade.

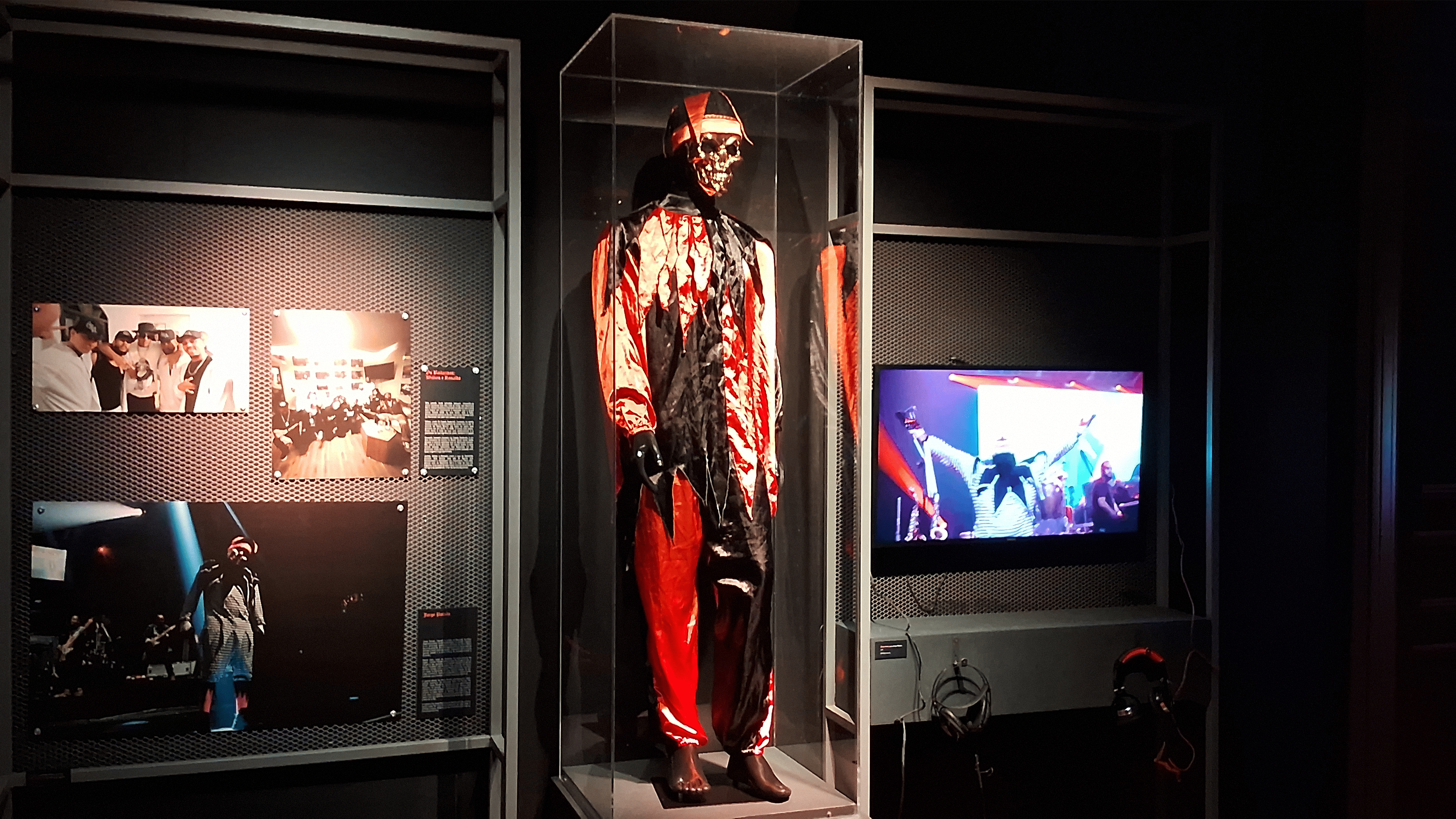

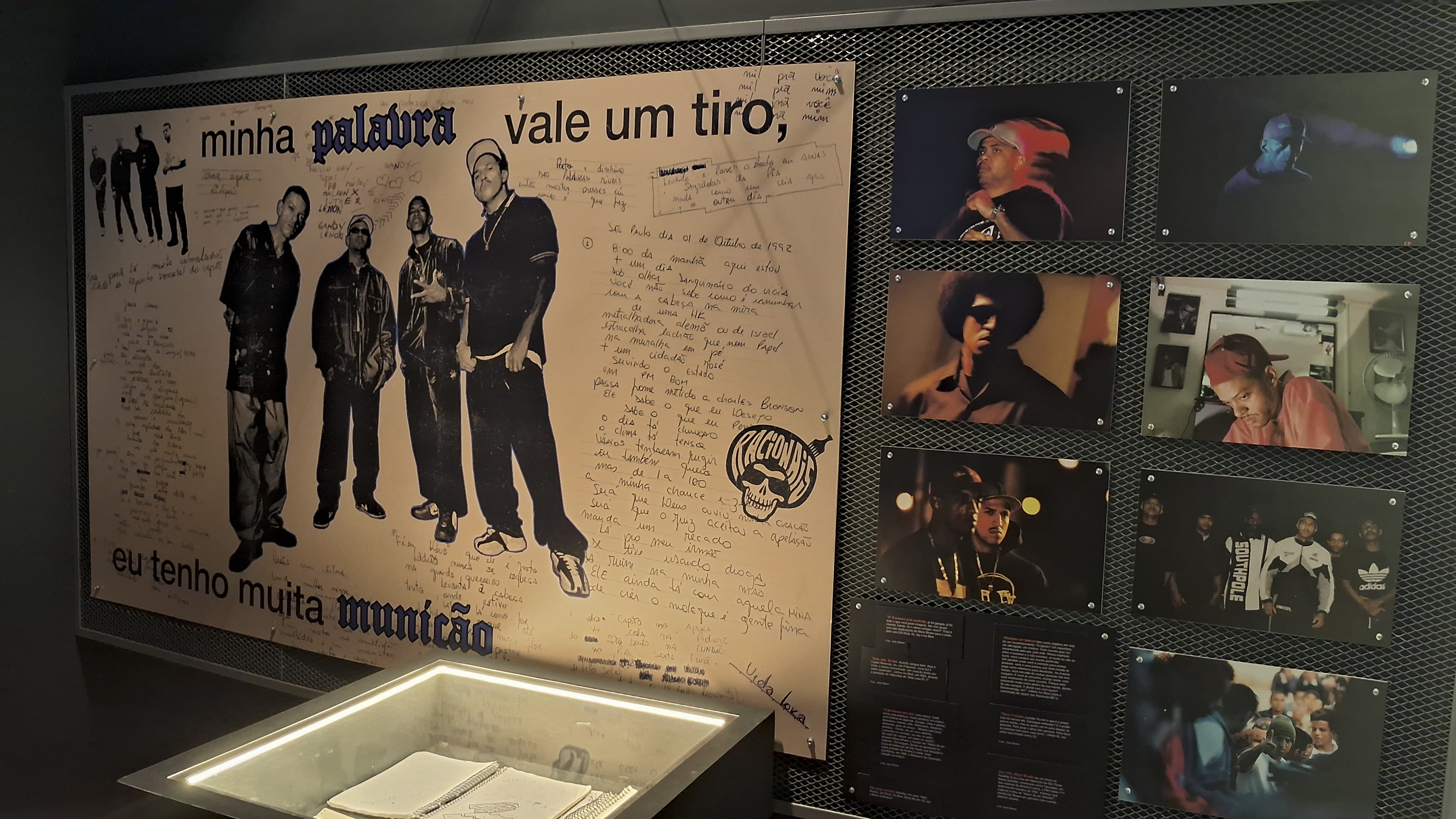

O Centro Cultural do Banco do Brasil abraçou, dessa vez, o Projeto Afro: uma plataforma afro-brasileira de mapeamento e difusão de artistas negros; com a exposição “Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira”.

Com uma experiência imersiva, educativa e cativante, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) proporcionou uma visão de que “a população afro-brasileira não é só centrada na questão da escravidão (...) a gente sabe fazer arte. A arte não é só a europeia; a gente sabe desenvolver, temos vários fatores culturais”, explicou Otávio Rodrigues, visitante da exposição. A mostra é composta de mais de 60 artistas e obras que vão desde pinturas a formatos áudio visuais. “Foi uma exposição que não falava sobre nossos colonizadores e sim sobre nossos povos, de preto para preto, e mostra que a gente sabe fazer muita coisa. Me senti num lugar que realmente falava sobre a real história afro-brasileira”. Para interagir, como ocorreu com Otávio, visite o CCBB até o dia 18/03/2024. Mas, você pode conferir uma prévia que a AGEMT preparou, acessando o link:

https://www.instagram.com/reel/C4iXXhYrdLK/utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

No dia 3 de novembro o Estado de São Paulo foi atingido por fortes chuvas e rajadas de vento de até 100 km/h. O temporal, um dos tantos exemplos da crise climática, não escolheu as suas vítimas, entretanto o racismo ambiental sim. Rose Borges, moradora do Morro do Piolho, periferia localizada no bairro do Capão Redondo, Zona Sul, enfrentou 10 dias sem luz e água.

“Isso é racismo ambiental. Por que quem mora lá pode ir atrás do direito deles e aqui não? Como o Eduardo Lyra fala em Gerando Falcões: a favela tem que sair do museu,” reflete Rose.

O racismo ambiental é um termo utilizado para descrever situações de injustiça social, onde grupos minoritários são sistematicamente submetidos às consequências da degradação do ecossistema. Isso fica evidente quando moradores de bairros e territórios periféricos, em sua maioria pessoas pretas, indígenas e famílias de baixa renda, são diretamente afetados com o agravamento das condições climáticas, enquanto os mais privilegiados usufruem de melhores condições de vida.

“JUSTIÇA CLIMÁTICA É JUSTIÇA RACIAL”

O racismo ambiental está presente na sociedade em diferentes formas, como por exemplo, na maior incidência de riscos de inundações, deslizamentos de terra, concentração dos piores índices de poluição do ar e das águas, e até mesmo a falta de saneamento básico em comunidades. Dessa forma, a população está mais exposta aos impactos dos desastres naturais. Um exemplo marcante é o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG). A tragédia, que deixou 270 pessoas mortas e derramou milhões de metros cúbicos de rejeito de mineração na bacia do Rio Paraopeba, teve como sua principal vítima a população negra e de baixa renda, que morava na região. Quatro anos após o ocorrido, a empresa responsável pelo desastre não foi responsabilizada e as famílias afetadas ainda sofrem com as consequências da desigualdade socioambiental.

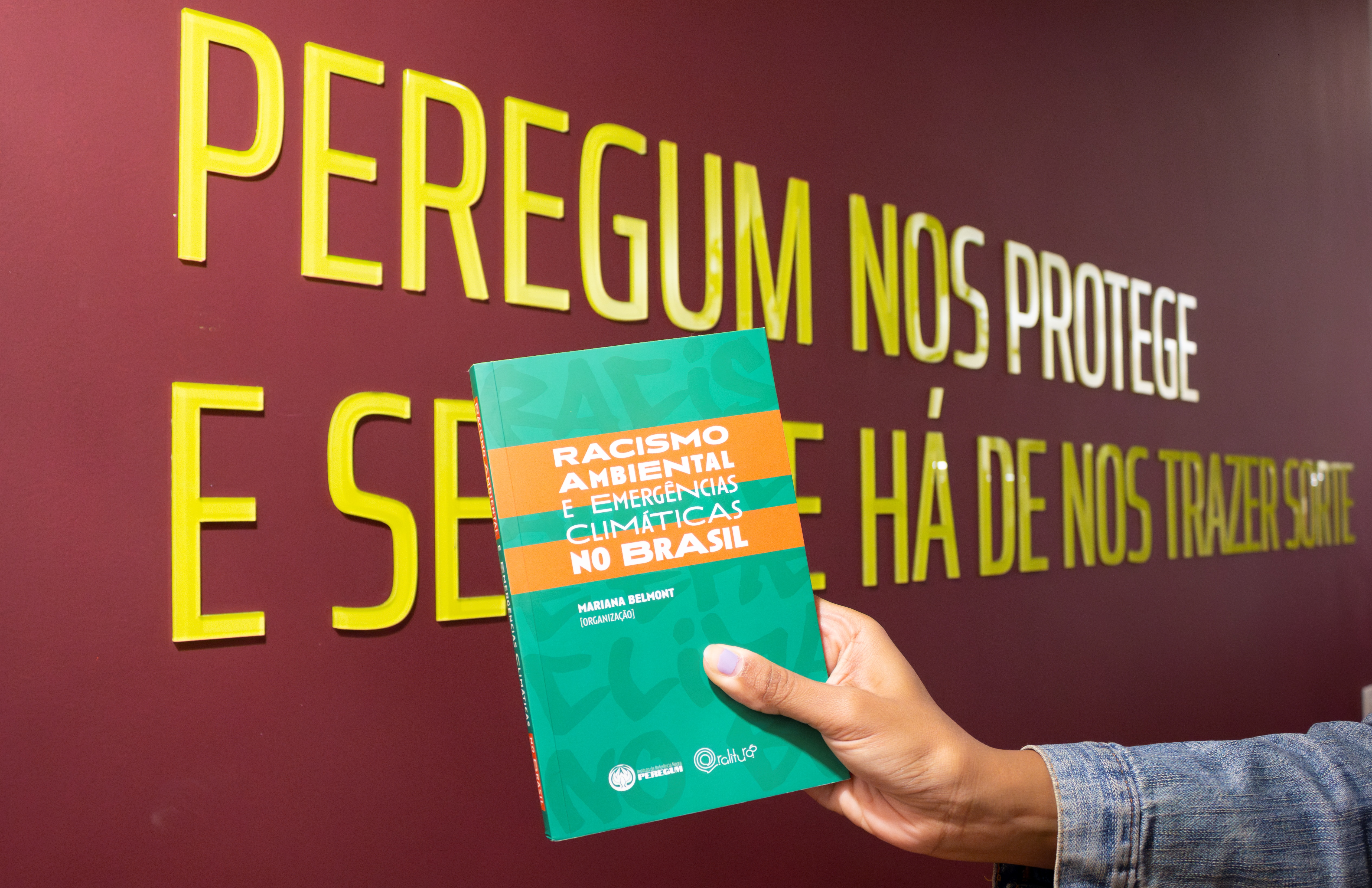

No lançamento do livro “Racismo Ambiental e Emergências Climáticas no Brasil”, organizado pelo Instituto de Referência Negra Peregum, os autores debateram sobre a necessidade de trazer à tona as demandas dos movimentos negros e denunciaram o embranquecimento do movimento ambientalista. “A crise ecológica global é, simultaneamente, uma crise de justiça global”, expôs a jornalista Mariana Belmont na coletiva de imprensa.

Em uma entrevista a Agemt, Andressa Dutra, gestora ambiental, mestranda em Ecoturismo e uma das autoras do livro, conta que a questão racial é a chave para solucionar a crise ambiental. “Entendendo que o Brasil é um país estruturado no racismo, o Silvio Almeida fala que a gente não vai conseguir resolver as grandes questões se a gente não trouxer um foco para questão racial, porque é isso que dá base e faz entender quem vai viver e quem vai morrer”, explica.

“Não adianta mais a gente tentar resolver as mazelas dos problemas ambientais sem pensar na questão racial,” relata a ativista.

MORRO DO PIOLHO: UM REFLEXO DO RACISMO AMBIENTAL

Localizado na região do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, o Morro do Piolho, segundo moradores, abriga 300 famílias, sendo uma delas a da líder comunitária e agente transformadora Rose Borges, fundadora da ONG Juntos pelo Capão. “Tem muita coisa acontecendo do outro lado da ponte do rio Pinheiros, que separa os pobres dos ricos, o lado A do lado B”, relata.

Rose conta que em decorrência da tempestade e rajadas de vento, ela ficou sem luz por quatro dias, enquanto alguns vizinhos ficaram mais de uma semana. Na segunda-feira, três dias após a tempestade, a maior parte do bairro seguia sem energia e sem água; consequentemente, a maior parte das escolas e creches não abriram. Assim como muitas mães e avós, ela precisou ficar em casa para cuidar da sua neta, precisando ligar à sua chefe para avisar que não tinha condições de ir trabalhar. Muitas outras mulheres da comunidade passaram pela mesma situação, mas receberam um tratamento diferente das empresas, com seus salários e benefícios sendo descontados. “Não é culpa delas, mas é visto assim. ‘Se vira’. Como se a gente pudesse se teletransportar”.

A moradora denuncia a situação precária que as mães do bairro, grande parte mulheres negras e mães solo, precisam enfrentar ao ficar sem energia. “A maioria das mães aqui, quando saem, deixam coisas pros filhos comerem, porque elas vão trabalhar e só voltam à noite. Então ela trabalhou lá o dia inteiro, e, quando chegou em casa, não tinha luz nem água pra sobreviver”. Rose relata que, muitas pessoas precisaram se locomover e ficar na casa de amigos que já tinham energia. Ela precisou ir à casa da sogra, que fica em Campo Limpo, 42 km de distância do Morro do Piolho. A fundadora da ONG levou seu celular e os de seus vizinhos para carregar lá, além de trazer os alimentos que havia em sua geladeira.

Dessa forma, a comunidade se viu na necessidade de se mobilizar para enfrentar a falta de água e luz. Um vizinho de Borges, que tinha acesso a um lugar com água, ficou responsável por levar galões de água e trazer água para os moradores. Por ser uma quantidade limitada, as pessoas pegavam garrafas de 2 litros e faziam um banho rápido, e os que tinham filhos, tiveram que usar a mesma água em duas ou três crianças, e o restante foi usado para fazer comida e beber.

Além da falta de energia, a cidade de São Paulo também passou, recentemente, por uma onda de calor e mais uma vez, as comunidades periféricas foram as mais afetadas. Rose conta que, por conta do calor extremo, as pessoas precisaram dormir com as janelas abertas, e muitas precisaram colocar o colchão na parte externa da casa, onde era mais fresco. “Eu tive que colocar o colchão na garagem, sabe quando você não aguenta o calor?”, fala.

O calor extremo chegou enquanto muitas pessoas ainda estavam sem energia, sendo ainda mais prejudicial às pessoas da comunidade. Sem luz, as geladeiras não funcionavam e as comidas apodreciam. “Minha cunhada perdeu tudo que estava na geladeira. Minha vizinha tinha duas crianças pequenas, e teve que ir pra um lugar no extremo sul porque lá as crianças tinham água e o que comer. Ela preferiu pegar um dinheiro e gastar com a condução do que ficar aqui”.

JUNTOS PELO CAPÃO: UM OLHAR DE ESPERANÇA

Claro, projetos como o de Rose não começam do dia para a noite. Durante a entrevista, ela nos conta que a ideia começou, no final de 2019, quando estava na missa e ouviu um pedido do pároco local, Padre Márcio, que fazia aniversário naquele dia. Como presente, ele queria um panetone porque tinha uma criança que não sabia o sabor do bolo. No seu trabalho, numa escola particular na zona oeste da cidade, ela pediu ajuda às mães dos alunos e conseguiram uma “parede” de panetones para serem doados no Natal, e a partir daí passou a acontecer todos os anos, conta com empolgação.

No início de 2020, com a chegada da pandemia, as escolas fecharam e as crianças moradoras do Morro do Piolho não tinham onde ficar. Para Rose, sua única opção era sair da bolha e se mobilizar, “a gente sempre tem um pouco de social, mas uns desenvolvem outros não”. Com a vontade de mudar a sua comunidade, ela pediu ao Padre Márcio uma sala que estava desocupada e começou ali seu projeto: Juntos pelo Capão.

Atualmente, há 2 projetos no portfólio da ONG: Escritores Mirins, onde, com a intenção de incentivar a literatura e escrita, cada criança participante escreve e publica seu próprio livro e Desenvolvedores Mirins (ou Pacote Office), responsável pela capacitação de jovens em ferramentas digitais. Além disso, a ONG organiza a ação Capão Sem Fome, uma frente permanente de combate à fome no Morro do Piolho, com distribuição de cestas básicas para famílias carentes durante todo o ano.

Quando o Estado não olha para aqueles que são invisíveis na sociedade, existe em contrapartida um cidadão ou cidadã que tem a capacidade de sair de sua bolha para causar um impacto na comunidade, e Rose Borges é uma delas. Através de seu olhar, de sua garra, ela consegue mobilizar toda uma comunidade para juntos se unirem e mudarem seu entorno. “Quando me deu esse despertar de fazer mesmo social como diferença na minha vida, de olhar para os outros, eu me senti uma torneira aberta jorrando água potável”, finaliza.

Esta reportagem foi produzida como atividade extensionista do curso de jornalismo da PUC-SP.