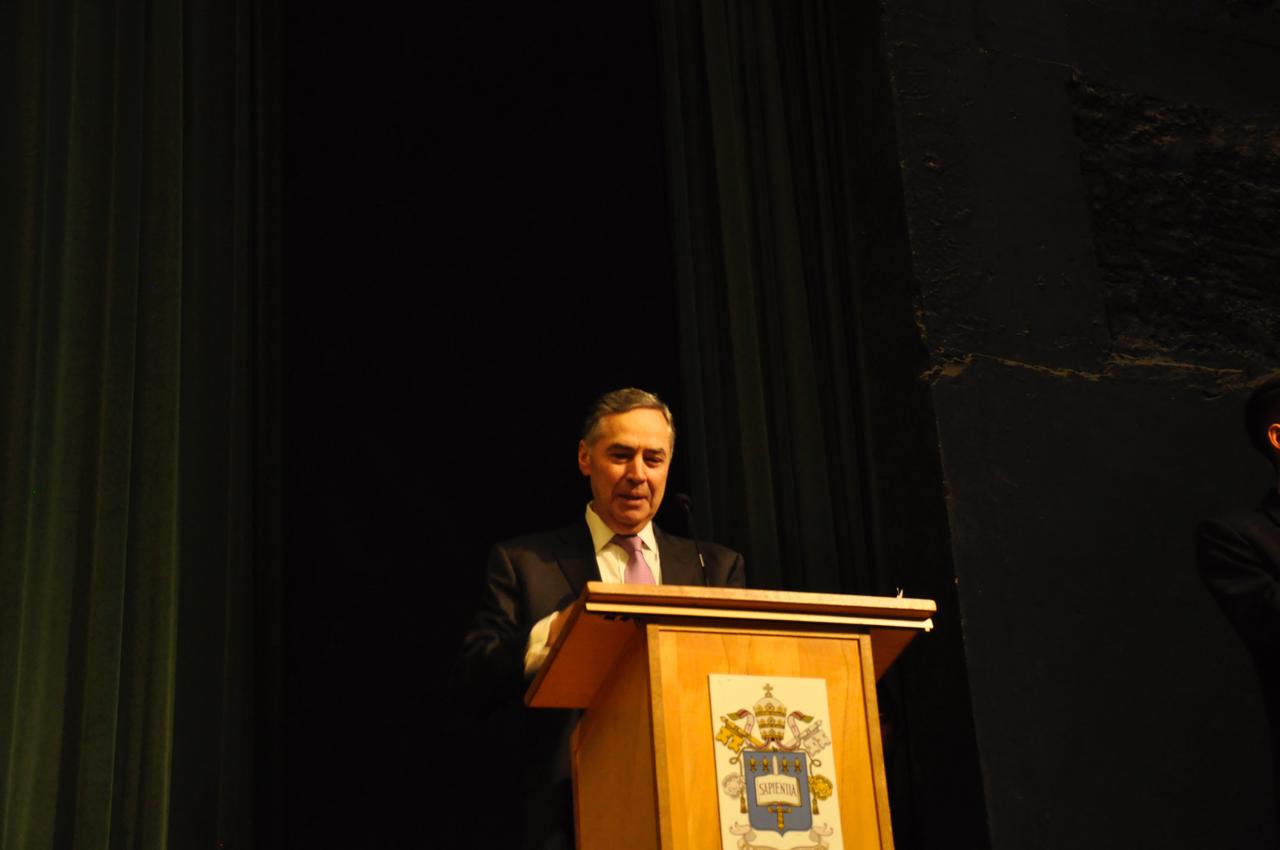

Na última segunda-feira (4), a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) sediou a aula magna realizada pelo ministro Luís Roberto Barroso, atual presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). Indicado à Suprema Corte, em 2013, pela então presidente Dilma Rousseff, Barroso é bacharel e doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), e detém título de mestre pela Universidade de Yale.

Na chegada ao campus, Barroso tomou café da manhã na reitoria e visitou a capela da Universidade. O evento organizado pelo Centro Acadêmico 22 de Agosto, lotou o TUCA - Teatro da Universidade Católica -, com a presença da comunidade acadêmica, jornalistas, políticos e juristas. Apresentada por Henrique Joia - aluno do Direito -, a aula teve como convidados: Ana Julia Carmona, presidente do CA; os professores Flávia Piovesan e Vidal Serrano, docentes do programa de Direito Constitucional da PUC-SP; e Maria Amália Pie Abib, reitora da instituição.

A aula teve como temas principais a regulamentação da inteligência artificial (IA), as crises democráticas mundiais como o 8 de janeiro, mencionadas pelo ministro como “aflições do nosso tempo”.

Inteligência Artificial

Inicialmente, Barroso reflete sobre os caminhos que levaram a humanidade até a “nova revolução industrial”, representada pelo surgimento das IAs criadas a partir da transferência de capacidades humanas para as máquinas, como as tomadas de decisão e a cognição. O ministro considera importante lembrar que a Inteligência Artificial não lida com questões éticas e que, sem a consciência do que é “certo” ou “errado”, cabe ao ser humano realizar juízos de valor sobre a produção de linguagens, geração de conteúdo e de criatividade, realizadas com o auxílio da ferramenta.

O presidente do STF ainda justifica que as IAs são capazes de tomar decisões mais assertivas através do processamento de dados. Além disso, ela pode pôr fim às barreiras linguísticas, favorecer a automação de ações humanas e otimizar o diagnóstico de doenças. A partir disso, ele ainda ensaia sobre a necessidade do Estado de recapacitar aqueles que perderão seus empregos por conta desse processo.

Com a popularização da IA generativa como um elemento massificador de fake news, o deepfake - função que cria vídeos falsos usando a imagem e imitando a voz de qualquer pessoa -, vem se tornando cada vez mais uma ameaça ao processo democrático. Para Barroso, a regulação das IAs é necessária, mas ela tem como inimiga o tempo e a velocidade da evolução tecnológica “a transformação é muito ligeira”.

Instabilidade Democrática

O ministro relembra a história da Pontifícia como um centro de resistência ao autoritarismo do regime militar. Dentre os principais eventos, destacou a invasão policial do campus Monte Alegre, em 22 de agosto de 1977, liderada por Antônio Erasmo Dias, coronel do exército; e o incêndio do TUCA, em 1984, local citado pelo ministro como um símbolo da defesa da democracia.

Os desafios encontrados na reabertura política, como a inclusão e a estabilidade social, foram relembrados pelo ministro, que considera que as ameaças à democracia são os populismos que acolheram aqueles que foram abandonados pelo Estado. “Embora a democracia tenha sido a ideologia vitoriosa do século XX, alguma coisa parece não estar indo bem nos dias atuais, em muitos lugares do mundo”, aponta.

Barroso também fez menção à crescente onda autoritária, até mesmo nas democracias mais sólidas, que têm sido enfraquecidas pelos populismos utilizando as fake news e as ferramentas geracionais, a fim de criar instabilidades no processo democrático.

Ao abordar os acontecimentos do 8 de Janeiro de 2023, Luís Roberto destaca que o episódio foi articulado em muitas instâncias, mas que serve de aprendizado de que a democracia foi reconstruída no processo eleitoral, permitindo que a sociedade brasileira debata abertamente sobre os rumos do país, “respeitar a liberdade é respeitar quem pensa diferente”.

Ao final da aula magna, Barroso respondeu à AGEMT sobre o enfrentamento da Justiça Eleitoral aos deepfakes nas próximas eleições. O ministro citou a medida aprovada pelo órgão, que proíbe o uso desse recurso em campanhas eleitorais e determina a retirada desse tipo de conteúdo das redes sociais. “É um problema grave mesmo para a democracia, não é singelo enfrentar, mas está sendo enfrentado com as medidas possíveis”. A medida no entanto esbarra em outras matérias discutidas no Congresso Nacional como a regulamentação das redes sociais, que ainda não avançou.

Em 20 de janeiro deste ano, o território Yanomami foi declarado em Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pelo Ministério da Saúde brasileiro. Concentrados em uma região Amazônica entre o Brasil e a Venezuela, com cerca de 30,4 mil habitantes, Yanomamis sofrem com a intensa atividade de garimpos ilegais no local. Epidemias - como gripe e malária - insegurança alimentar, morte sistemática de crianças indígenas e destruição do meio ambiente são provenientes das ações dos extrativistas na região.

Em entrevista por telefone ao repórter Artur Maciel, da Agência Maurício Tragtenberg (AGEMT), o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami (Condisi) e representante do Conselho de Saúde Indigena (SESAI), Júnior Hekurari Yanomami, fala sobre a importância da atuação do poder público no combate ao genocídio provocado pela extração ilegal de minérios.

“A ajuda aos Yanomami deu esperança de poder olhar de novo. Olhar o sol brilhante na floresta que estava no escuro”. Júnior Hekurari Yanomami

A fim de combater a desassistência sanitária no território Yanomami, o Ministério da Saúde instalou o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE - Yanomami) - cuja gestão está sob a responsabilidade da SESAI. Segundo a pasta, ao chegar na terra Yanomami, o órgão “se deparou com crianças e idosos em estado grave de saúde, com desnutrição grave, além de muitos casos de malária, infecção respiratória aguda (IRA) e outros agravos”.

“Durante 6 meses, muita gente voluntária. Médicos. Enfermeiros. Farmacêuticos. De São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba”, explica Júnior Hekurari, quando questionado sobre o suporte atual na região após declarada crise sanitária. “A ajuda aos Yanomami deu esperança de poder olhar de novo. Olhar o sol brilhante na floresta que estava no escuro”.

Segundo ele, “antes não tínhamos uma visão, apenas medo. O garimpeiro poluindo nossas terras. Nossas águas. Interrompendo nossos rituais. Culpa do governo ladrão de jóias. As crianças voltaram a brincar e andar depois das ações”. “Eu tinha medo do povo morrer. Sem o Lula, o povo Yanomami ia morrer. Em 2020, 2021, 20 mil garimpeiros destruíram nossas vida” desabafa, citando o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e a atuação do Estado na crise humanitária. Mas pontua com veemência que “ainda tem muita coisa a melhorar”.

Quando perguntado sobre como era tratado o impacto ambiental na região, em relação ao lixo gerado pela atividade garimpeira, o presidente do Condisi declara que “os garimpeiros não respeitam. Desmatam e tiram a terra de nossa vida”. “Durante 4 anos, fomos abandonados pelo governo brasileiro. Por um governo ladrão de jóias. Agora o governo voltou e os profissionais de saúde estão apagando o fogo das emergências pensando em uma restauração”, completa. Ele se refere ao governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), que não raras vezes, ao longo de sua vida pública, legitimou publicamente as atividades ilegais dos garimpos.

Doença, fome e violência: genocídio em prática

As doenças, a insegurança alimentar, a violência e a morte passaram a fazer parte do cotidiano dos Yanomami diante da negligência do Estado em frear a extração indevida de minérios na região. De acordo com levantamento do Malária Journal, o aumento do número de casos de malária - causa recorrente de mortes de crianças indígenas - na região Yanomami saltou de 2.559, em 2010, para 18.765, em 2020. Sobre a presença da doença na região, o representante da Sesai afirma que a doença contamina até mesmo quem vai em seu combate. “Muitos dos médicos 'adoeceu'. Pegou malária e voltaram (para casa)”, conta. “Mas o importante é que a maioria 'desse' profissionais viram Roraima. Viram o Brasil!”, completa, demonstrando, em sua voz, um misto de preocupação pela saúde dos profissionais e esperança diante da visibilidade à situação de seu povo.

Outro aspecto da presença dos garimpeiros na região é o acúmulo de lixo nas proximidades das comunidades. Por conta disso, os indígenas locais entram em contato com elementos provenientes de fontes aquém da natureza - produzidos com materiais que não se reintegram àquele território. Pelo contrário, o desequilibram e o prejudicam. “Hoje tem lama em todo lugar, os garimpeiros deixaram lixo em todo lugar. Máquinas, latas e lixo”.

O que nos leva a outro problema que compõe esse efeito dominó no descaso com a saúde Yanomami: a fome. A alimentação indígena é, primordialmente, garantida pela natureza por meio da caça, pesca e consumo de frutas. Diretamente afetada pelo uso de mercúrio no garimpo, a água foi contaminada. Com isso, peixes mortos, impróprios para consumo, perdem-se nos rios onde a atividade garimpeira está. “O garimpo destruiu nossos rios. Nossas vidas. As mulheres não iam pescar. Não tinha peixe nem camarão para comer. Mataram tudo, não tinha alimento”, aponta Junior. E questiona, em seguida: “que dia vamos voltar a comer peixe? Voltar a comer camarão? O povo não tem”.

Além da malária e da fome, os indígenas ainda precisavam se proteger de outro perigo. Júnior Hekurari Yanomami denuncia que os crimes cometidos pelos garimpeiros também se estendem à violência sexual. Deixando, ainda mais evidente, o risco que a presença desse grupo não-indígena e extrativista provoca na população local. “O que aconteceu aqui foi muito traumático. Meninas de 12 anos grávidas. Estupradas por garimpeiros. Estamos agregando trauma de mães com luta dos filhos. Deram tiros nas crianças”, expõe a liderança. “Destruíram meu povo. Tem cicatrizes grandes até hoje e vai demorar para curar. Talvez em 50 anos. Quem sabe se cura”, conclui, reflexivo.

*Esta reportagem foi produzida como atividade extensionista do curso de Jornalismo da PUC-SP.

A ditadura é uma realidade para muitos, mas um denominado ‘exagero’ para outros. Porém, o que é um fato universal é a existência dos Direitos Humanos. Contudo, só após o fim do período ditatorial no país (1985), em 1988, é que tais concessões ganharam força dentro da nossa Constituição, apesar dos declarados como fundamentais já estarem consignados desde 1946. Com isso, está liberado apartar toda a violação cometida, em suma pelo estado, mas também em massa pelas grandes empresas, contra a classe popular e os habitantes de determinadas regiões do país, com a justificativa de que tais direitos ainda não eram assegurados?

O que é importante ter em mente, é que esse controle que perdurou pouco mais de duas décadas no país, não se sustentaria sem a inclinação de uma classe importante da sociedade brasileira. Ou seja, com civis ocupando espaços administrativos em empresas (estatais ou não), benefícios tanto financeiros quanto autoritários, serviram como um “rejunte” fundamental para firmar o feito militar.

A fim de dissecar a repressão política e humana das empresas que fizeram parte desse organismo opressor, o Ministério Público Federal (MPF) abriu investigação contra 12 empresas brasileiras que mantinham ações criminais ativas durante a ditadura, que envolvem desde mortes à remoção forçada de indivíduos de suas casas sem sequer garantia de restituição. Empresas como a Itaipu, Folha de S. Paulo e Volkswagen, foram algumas das que compuseram a investigação.

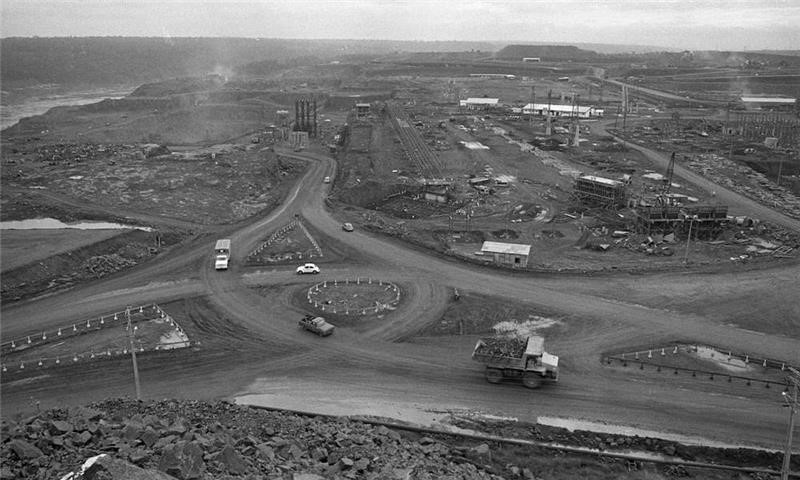

Canteiro de Obras da Itaipu em 1977 – Foto: Paulo Moreira/Agência O Globo

A usina hidrelétrica de Itaipu foi um projeto desenvolvimentista da ditadura que fez parte dos quatro grandes empreendimentos brasileiros e uma das formas de tentar consolidar a visão de que o setor elétrico era uma evolução para a nação; mas isso inevitavelmente se inclinava mais para o quesito de soberania que os militares de fato projetaram, do que para um progresso do país.

Em uma entrevista à plataforma “A Pública”, a usina afirmou que “foi pioneira ao estabelecer, ainda em 1975, os Atos Normativos para a Saúde e Segurança dos Trabalhadores”. Quando questionada se essa denegação de coparticipação e/ou cumplicidade em atos da ditadura poderia também ser uma negação de responsabilidade, a pesquisadora e historiadora Jussaramar da Silva afirma que, de maneira mais simples, “a resposta de Itaipu a tal questionamento do jornalista André Borges não dá conta de explicar o que houve então. Se em 1975 estabeleceram os atos normativos, porque somam 43 mil acidentes de trabalho? A contradição está dada na própria resposta da empresa”.

Essa afirmação é relacionada a dados oficiais disponibilizados pela própria estatal que mostram, dentre outras informações, pontos controversos: a construção dependeu de mais de 100 mil trabalhadores para ser realizada e desses, mais de 43 mil se acidentaram e “somente” 106 desse número de fato faleceram. Também exibem o deslocamento de quase 40 mil pessoas de suas casas para a expansão territorial da usina.

Pelas pesquisas de Jussaramar, as mortes em “acidentes” de trabalho e a retirada de moradores de seus lares não eram os únicos meios de ferir os Direitos Humanos dentro da Itaipu. “As condições de vida dos trabalhadores era um dos quesitos do contrato de trabalho, pelo que pudemos apurar, e as denúncias versam sobre o fato de as garantias de alimentação, moradia, saneamento básico estarem sendo sistematicamente descumpridas”.

Para José Arbex Júnior, graduado em Jornalismo e com doutorado em História Social, “as grandes empresas, que representam o capital, venham a falar sobre algumas coisas somente se isso for ajudar a promover algum produto ou melhorar a imagem. Mas não por um sentimento moral ou de civilidade que obrigue essas empresas a assumirem suas responsabilidades”, indo de acordo com as controvérsias documentadas pela empresa.

“A Ditadura foi muito eficiente em corroer a memória social e apagar os rastros de seus crimes e violências”, na fala de Jussaramar, que conta que em uma de suas pesquisas, o que mais notou “durante entrevistas realizadas em Foz do Iguaçu, é uma grande dificuldade de conseguirmos depoimentos. Em alguns casos, o medo foi um relato. Em outros, a falta de conhecimento. Mas essa estrutura militarizada, que não sabemos ao certo se ainda existe ou não, ainda que com outro nome, parece ser um dos motivos da não busca por justiça e reparação”.

Para o professor doutor em história Luiz Antonio Dias, “parte das violências contra presos e perseguidos políticos não eram divulgadas, por conta da censura e, mesmo, por uma opção dos próprios veículos de comunicação. Não podemos nos esquecer que grande parte dos meios de comunicação apoiaram o golpe de 1964 e o regime ditatorial”. E com a Folha de SP não foi diferente.

Octavio Frias de Oliveira (dir.) e Carlos Caldeira acompanhado pelos dois filhos, 1965 – Foto: arquivo pessoal da Folha

Octavio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho, na época donos da Folha, sempre negaram ter dado apoio, material ou não, à repressão. Sabendo que haveria uma possível crise com a chegada do regime, demonstrou seu apoio à ditadura dos generais. Mas, após a queda, tentou se firmar pela militância pela ditadura do mercado. O que não deu tão certo. O jornal teve seu envolvimento em corroboração e/ou em conivência com atos ditatoriais. E isso se comprovou mais ainda em documentos e testemunhos obtidos pelo Centro de Antropologia e Arqueologia Forense (CAAF), ligado à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Tais documentações explicitam que, mais do que disseminar os “benefícios” e “conquistas” que a ditadura traria, a Folha de SP disponibilizou carros utilizados como pontos de encontro para planejamento ou diretas ações repressivas.

Antigamente, para a entrega das edições diárias dos jornais, eram utilizados os chamados “carros de distribuição”. Ter diversos veículos das editoras em circulação por longas distâncias, não era algo estranho no cotidiano da época. Desse modo, as operações com automóveis da Folha passavam despercebidas entre os cidadãos, dado ao disfarce que esses carros cediam.

A Associação Libertadora Nacional (ALN) foi diretamente atingida por várias dessas ações planejadas. A fim de alcançar uma “libertação nacional” sob a ditadura, o movimento não era bem-visto dentro do meio militar. A principal forma de resistência dessa associação ao regime era a armada. Para ter acesso a tal recurso, um dos meios para era roubando armas de policiais à paisana. Em um cenário parecido com esse, na data de 23 de setembro de 1971, sem notarem a importância de um carro de distribuição da Folha estacionado perto do verdadeiro alvo (camburão), militantes da ALN tentaram conquistar a posse das armas. Antes que conseguissem, soldados saíram do veículo de entrega do jornal e atiraram em sua direção. Três deles foram atingidos, dos quais, mais tarde, tiveram seus nomes colocados na lista oficial de desaparecidos políticos.

Um deles, Antônio Sérgio de Mattos, foi retificado na requisição do seu laudo de morte do IML como “Desconhecido - terrorista”. A ANL, como forma de protesto às repressões com o uso de carros da Folha, ateou fogo em três veículos do jornal e denunciaram, através de um periódico da organização, a participação da Folha de SP nas operações do CODI (Centro de Operações de Defesa Interna). Em resposta, a publicação de um editorial com direito a primeira página com o título de “Banditismo”, onde o próprio Octavio Frias declarava que, no país, pairava “um governo sério, responsável e com indiscutível apoio popular”.

A Comissão Nacional da Verdade foi fundamental para muitos processos vinculados a falta de asseguramento dos direitos humanos na época da ditadura. E dado a isso, em 2015, a cumplicidade da Volkswagen foi inicialmente investigada pelo MPF.

Uma das ações militares, como tentativa de desarticular as “revoluções comunistas” contra o regime foi a criação da OBAN: Operação Bandeirante. De acordo com textos armazenados no CPDOC (Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea no Brasil), a fundação foi celebrada e financiada por diversas empresas, inclusive, a Volkswagen.

Linha de montagem de veículos na rua do Manifesto, no Ipiranga; na foto uma Kombi Pick-up, que levou tempo para ser fabricada no Brasil, só em 1967

Além do capital, a montadora francesa também disponibilizava ou doava carros da empresa, para operações como encaminhamento de “suspeitos” para “interrogatórios” que, em sua maioria, não tinham retorno. Somado a isso, a empresa ainda denunciava seus próprios funcionários, o que gerava um ciclo de atos que iam desde a troca de informações até o acobertamento de prisões ilegais, reforçando um controle ideológico dos trabalhadores.

No relatório divulgado pelo Ministério Público Federal, com corroboração do Ministério Público de São Paulo e do Ministério Público do Trabalho sobre os crimes da Volkswagen na ditadura, “Direitos Humanos, Empresas E Justiça De Transição: O Papel Da Volkswagen Do Brasil Na Repressão Política Durante A Ditadura Militar” [link], uma das conclusões que essa ata demonstrou foi de que “a colaboração da empresa com a VW não foi eventual ou fruto de pressões insuportáveis. Ao contrário, está claro que a Volkswagen estabeleceu por disposição própria uma intensa relação de contribuição com os órgãos da repressão política, muito além dos limites da fábrica. A empresa demonstrou vontade de participar do sistema repressivo, sabendo que submetia seus funcionários a risco de prisões ilegais e tortura” (pg. 34).

O controle ideológico não pairava somente na Volkswagen. “O documento produzido pelo Conselho de Segurança Nacional informava, inclusive, quais trabalhadores teriam uma ficha padrão nas empresas ou mesmo em Itaipu, (...) eram os denominados “Pedidos de Busca”, que objetivavam as AESI’s (Assessorias Especiais de Segurança e Informações da Itaipu) criarem listas de demitidos por antecedentes político-ideológico ou criminais”, de acordo com Jussaramar.

Ao ser indagado se a reparação por meios monetários é o suficiente para ser considerado algo digno para as famílias e para a memória dos oprimidos da época repressiva do país, Luiz Antonio afirma que “as violações de DH são consideradas imprescritíveis, no entanto, no caso brasileiro, a Lei da Anistia promulgada em 1979, permitiu que torturadores e assassinos do regime ficassem impunes. Ainda hoje, esse tema é alvo de debates e controvérsias, pois muitas vítimas e familiares das vítimas buscam justiça e reparação”. Ainda acrescenta que na “constituição de 1988 já previa a reparação para as vítimas da Ditadura Civil-Militar, direcionando-a àqueles que sofreram os atos de violência, não aos responsáveis por cometê-los”.

Mas a falta de conhecimento por parte das vítimas da busca pelos seus direitos supera o medo na procura de alguma justiça. Para Jussaramar, isso ocorre porque “se construiu uma história e uma memória por décadas no Brasil que as vítimas foram os presos, mortos e desaparecidos. Claro que eles são vítimas também (...), mas o que está começando a ser trazido à tona é que esse empresariado, que colaborou e se beneficiou da ditadura conseguiu subsumir do debate, por décadas, que eles tiveram relação direta com todo o processo ditatorial, inclusive cerceando ou bloqueando o debate público”.

Sobre essa falta de reconhecimento de responsabilidade por parte das empresas, Arbex afirmou que “a maneira como a elite brasileira sempre se comportou e a forma como ela sempre conseguiu reprimir as manifestações populares e se perpetuar no poder, não os coloca em posição de acharem que tem obrigação alguma com a sociedade”. E isso tudo seria “resultado do processo de construção do Brasil”, dado que “o Estado brasileiro foi construído contra a nação brasileira. Pois de um lado, você tinha a população majoritariamente composta por negros, indígenas, etc., e do outro lado um Estado predominantemente controlado pelas elites, e isso nunca foi desafiado”.

A Lei de Reparação para os Mortos e Desaparecidos auxilia as vítimas e seus familiares a, nas palavras de Luiz, procurarem o “reconhecimento das violações de direitos humanos ocorridas durante a Ditadura e na busca por reparação”. Porém, um dos pontos que circundam essa questão, é a demora do que temos conceituado como justiça.

Informações publicadas pelo governo através do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, alegam que “o caminho para buscar reparação aos trabalhadores e outros afetados será na esfera cível, pois, no Brasil, a lei impede que empresas sejam processadas criminalmente, exceto por crimes ambientais e contra a ordem econômica e à economia popular, o que não é o caso de crimes como tortura, morte e remoção forçada de moradores”. A Lei da Anistia, também consta nessa declaração, alegando que o fato dessa lei ser constitucional “impede que ações penais prosperem”.

Para Luiz, “a responsabilização dos sujeitos, ainda que não ocorra uma persecução penal, é importante para prestar contas à sociedade, para mostrar que isso não foi, e não é, normal. Não é possível aceitar a exaltação de torturadores nas tribunas, nas redes sociais, no Congresso. As vítimas, bem como seus familiares, nesse sentido continuam sendo agredidas”. Sendo assim, “sem um acerto de contas com o passado, sem uma justiça de reparação, ao menos historicamente, sem a condenação da apologia à ditadura e aos torturadores, não avançaremos no processo de superação do trauma”. Trauma esse que é um fato essencial para o atual distanciamento na conquista de justiça das vítimas que, nas palavras de Jussaramar, “essa estrutura militarizada” faz com que os trabalhadores tenham “sempre medo de iniciar ações contra empregadores”.

É importante ter compreensão de que houve “contribuição dos diversos atores sociais na construção de uma narrativa de esquecimento e conciliação como o único caminho para a transição democrática” como alega Luiz. E o que todos esses casos e rastros têm em comum, para Arbex, “é a negação dos Direitos Humanos ao povo”, dado que o passado ainda se enraíza hoje.

Ao ser questionada se esse profundo descompasso com as medidas da justiça de transição e dos pressupostos de um Estado de Direito indica o baixo grau de democratização que atingimos mais de 30 anos após o fim da Ditadura no país, Jussaramar respondeu que “sim! Um dos problemas centrais foi a criação de uma memória no Brasil de que o país teve poucas vítimas da Ditadura. Não são lembradas as vítimas no campo; nas periferias, sejam vítimas de esquadrões da morte ou de atuações truculentas das polícias; vítimas quilombolas; vítimas nas florestas; vítimas de remoções (Itaipu nos mostra claramente o problema também das remoções)”. E ainda acrescenta que “são muitas vítimas da Ditadura que sequer sabem que foram vitimados”, isso porque “o fato de termos tido uma transição negociada e não ter havido possiblidade de um debate amplo, que só agora ampliamos para discutir a participação empresarial, é que podemos ter como perspectiva a organização de uma justiça de transição. E é importante que ela seja pautada a partir do olhar e da fala das vítimas. Não é possível realizar negociações alijando os principais envolvidos e interessados. A Justiça de Transição só será completa com essas milhares de pessoas que precisam puderem falar”.

Para o filósofo Walter Benjamin, a história que sabemos e conhecemos seria fonte da “escrita dos vencedores”. Na narrativa ditatorial, esse papel seria daqueles que foram ignorados, os “invisíveis”. Relembrar as explorações das feridas deixadas pelo regime militar no país é olhar, necessariamente, para essa mesma história, com os olhos dos oprimidos.

Esta reportagem foi produzida como atividade extensionista do curso de Jornalismo da PUC-SP.

Algo escorre nas pernas. A temperatura é quente, o cheiro é forte. Não há como controlar. Trata-se de sangue. Aquele que, quando uma vida não é gerada, escapa – e é um fluído tão incontrolável, natural – humano – como qualquer outro. É o sangue menstrual.

Rodeada de tabus, dos tempos remotos aos atuais, a menstruação é um processo humano e ligado ao feminino, mas ainda não é tratado com a dignidade que deveria ter aos olhos da sociedade e do Estado.

No Brasil, ¼ da população (52,7 milhões de pessoas) está na ou abaixo da linha da pobreza, de acordo com os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Menstruar e ser pobre acarreta outra barreira: não ter acesso à higiene necessária. Um problema que toca em questões de acesso à saúde, à educação e à emancipação financeira de mulheres cis, homens trans ou pessoas de demais identidades de gênero que menstruam. A situação tem nome: pobreza menstrual e é um problema de saúde pública.

Através do séculos

A experiência de homens e mulheres é diversa em aspectos da vida em sociedade. O sangue da menstruação foi e é incompreendido, fruto da misoginia e visões centradas no que é masculino como um suposto normal. Na idade média, por exemplo, a menstruação era algo exótico, sujo, encarada como venenosa ou doença.

O conhecimento científico desmistifica essas questões – mas o menor prestígio e invisibilização das questões femininas viaja na história e atinge em cheio o que, hoje, denomina-se machismo, "o comportamento que rejeita a igualdade de condições sociais e direitos entre homens e mulheres", de acordo com o dicionário Oxford Languages.

É só em 2021 que um projeto de lei busca dar dignidade a este âmbito. Mesmo que aprovada no mesmo ano, a Lei 14.214/2021 não passou sem a manifestação do desejo de vetá-la, por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro. A pressão popular reverteu a situação.

Protesto no Amapá contra veto, em 2021. Imagem: Reprodução/Sales Nafes

Mesmo diante da expectativa gerada pela agenda progressista do atual presidente, Lula, o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual (que prevê a distribuição gratuita de absorventes em postos de saúde) tem déficit na entrega de absorventes. “Todos esses projetos de fato são falados, eles de fato são promulgados, eles de fato são aprovados, mas eles não chegam até a população. Até hoje eu não vi isso chegar aqui (Goiás) e se chegou lá em São Paulo foi muito raramente”, diz a ativista e fundadora da ONG Nós Por Elas, Hellora Beatriz Lima Nascimento (20).

Dar espaço para a discussão dos problemas menstruais implica colocar a figura da mulher no centro do debate. Em uma cultura que entende sangue menstrual como um tabu, sujo, não poder contê-lo torna-se sinônimo de não frequentar espaços públicos, em especial à escola ou trabalho. Vale a analogia: não ter o material correto para contenção da menstruação é ficar encoberto em secreções – assim como seria com a urina ou fezes.

Menstruar com dignidade é um privilégio para poucas

Durante sua vida fértil – período entre a puberdade e menopausa – uma pessoa que menstrua utiliza cerca de 10.000 absorventes. Essa conta baseia-se em uma estimativa de 20 absorventes por ciclo, em uma média de 240 por ano, aproximadamente 143 reais (valores estimados que podem ser reajustados). Isso resulta em aproximadamente 5 mil reais ao longo da vida.

Segundo os dados divulgados pelo IBGE, mais de 13,72 milhões de brasileiros ainda vivem em situação de miséria (abaixo da linha de pobreza) vivendo com uma renda per capita igual ou abaixo do valor do salário mínimo.

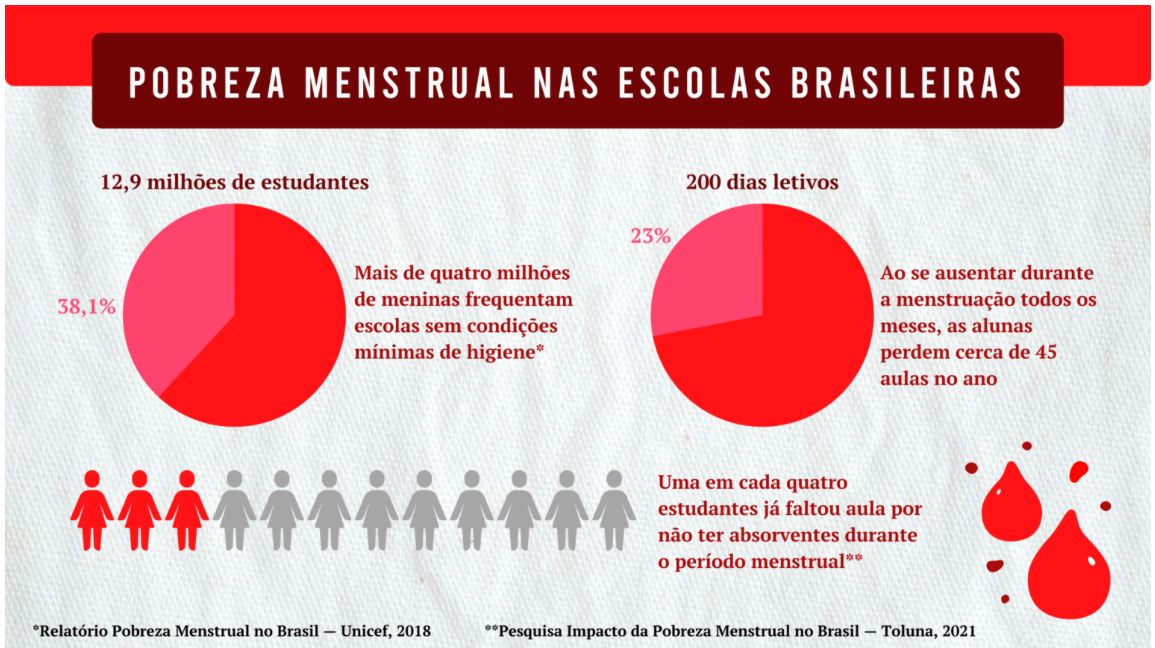

Assim, existem pessoas que precisam escolher entre comprar comida ou produtos de higiene menstrual, sendo que, na maioria das vezes, vão escolher o que é vital para sua sobrevivência. Isso coloca essas pessoas em situação de indignidade, caracterizando a pobreza menstrual. No Brasil, segundo o estudo “Pobreza Menstrual no Brasil”, feito pela UNICEF e UNFPA, existem 713 mil pessoas que menstruam que vivem sem acesso ao banheiro em suas residências e 4 milhões sem acesso a itens mínimos de cuidado menstrual nas escolas.

A Taxa Rosa

Prateleira com o mesmo produto, em cores diferentes, e preços também diversos. O produto rosa, tradicionalmente direcionado ao público feminino, é 35% mais caro. Imagem: Rede Brasil Atual/Reprodução.

Denominada "Pink Tax", em inglês, a tributação de produtos destinados ao público feminino é historicamente maior do que os impostos aplicados em mercadorias semelhantes, porém destinadas a um público masculino. A justificativa: seriam “produtos supérfluos”. No entanto, itens ligados ao período menstrual, como os absorventes, destinados à higiene, também sofrem a taxação. São, então, considerados “dispensáveis”, de acordo com dados reunidos pela Moneyzine.

De acordo com a ativista entrevistada, há argumentos que apoiam-se em medidas arcaicas de contenção de menstruação: “existem pessoas que falam que 'ah, se no passado a minha vó, a minha mãe utilizavam o pano de chão em casa, se a mulher não tem condição [de comprar absorventes], ela pode usar isso', mas se a gente vive num mundo onde a ciência e a tecnologia evoluíram e a gente tem esse tipo de acesso [aos absorventes], esse absorvente tem que chegar até as pessoas que menstruam”, diz.

A impossibilidade de adquirir produtos de higiene pessoal – absorvente, papel higiênico, sabão – residir em uma área sem infraestrutura de saneamento básico (sendo 35 milhões de brasileiros sem acesso a água tratada, segundo estudo do Instituto Trata Brasil) além da falta ao acesso à educação menstrual são alguns dos pilares deste problema estrutural, fruto de visões machistas de mundo, sociedade e políticas públicas que invisibilizam a existência feminina como é.

"Mas e o meio ambiente?"

Um dos principais pilares de ação das ONGs de pobreza menstrual é a distribuição de produtos menstruais básicos, tais como sabão, absorvente e papel higiênico. Segundo os dados do Instituto Akatu, são produzidos 200 quilos de lixo por pessoa somente em produtos menstruais descartáveis, além de demorarem mais de 400 anos para se decompor.

Tendo em vista um processo mais sustentável, seria possível a indagação: por quê distribuir absorventes comuns e não coletores menstruais ou absorventes de pano, que são tecnologias reutilizáveis, boas para a saúde menstrual? A resposta está, também, relacionada a outros problemas estruturais no país: o saneamento básico e a desinformação.

A líder da ONG nós por elas, explica "se ela [a pessoa que menstrua] não sabe como higienizar [os coletores ou absorventes de pano], ela não tem água em casa para ela limpar esse item, para não causar uma infecção nela. Se ela nunca teve nem educação menstrual para ter acesso ao absorvente [convencional], imagina um coletor menstrual [que exige desinfecção, uso por horas limitadas, armazenamento adequado]”, enfatiza.

Foto de coletor menstrual. Imagem: Wikimedia Commons/Reprodução

Direito à educação e menstruação

Ir à escola sem absorvente não é uma opção. Seja pelo estigma do sangue vazando na roupa, seja pela secreção, incômoda. De acordo com a ONU, uma em quatro estudantes deixam de ir à escola por falta de absorvente. “Se a menina não tem acesso ao absorvente, (ou) ela usa outros itens, não tem como ela ir pra escola (...) imagina essa menina que já é socialmente vulnerável e ela ainda falta escola e não tem acesso às matérias, ela perde aquilo tudo. Imagina a menina que precisa ir para a escola se alimentar e não pode porque ela menstrua”, afirma a Helloara Nascimento.

Dados revelam uma realidade que é excludente com mulheres. Veja:

A situação fica ainda pior se é considerado doenças ginecológicas, como, por exemplo, a Síndrome do Ovário Policístico (SOP; acomete de 6% a 10% da população em idade fértil) e Endometriose (acomete 1 em 10 brasileiras), que fazem com que o ciclo menstrual seja desregulado. Isso associado com a desinformação e o não acompanhamento médico faz com que exista uma ausência escolar ainda maior.

Menstruar com dignidade é ter acesso à saúde, à escola e à emancipação financeira.

Esta reportagem foi produzida como atividade extensionista do curso de Jornalismo da PUC-SP.

Hoje em dia é difícil imaginar a vida sem a internet, principalmente para quem nasceu com a sua existência. Seja para estudar, trabalhar, ver notícias, se comunicar ou se entreter, ela é indispensável, e com a pandemia isso foi evidenciado. Porém, outro assunto que foi colocado em pauta foi o acesso à internet. Muitos alunos ficaram sem aula por conta ou da falta de algum aparelho eletrônico ou por não terem sinal.

O professor da faculdade de direito da PUC-SP, André Geraldes, explica que o direito fundamental é aquele que se mostra como essencial para assegurar a dignidade humana. “Não é possível viver dignamente sem alimentação adequada, moradia segura ou ambiente ecologicamente equilibrado”. Ele explica que os direitos são sempre históricos, isso é, depende da conjuntura socioeconômica e que, nesse sentido, o acesso à internet é um direito humano do mundo contemporâneo. “Quem não está conectado à internet possui um obstáculo significativo para assegurar os demais direitos fundamentais, por exemplo, direito à educação, à saúde, à cultura, etc.”.

Uma pesquisa da TIC Domicílios aponta que 36 milhões de pessoas no Brasil não acessaram a internet em 2022, representando 19% da população com 10 anos ou mais no país. Os dados também mostram uma desigualdade do acesso pela classe social e pela cor ou raça. 21 milhões negros não entraram na rede, enquanto nas classes DE foram 19 milhões.

O levantamento também aponta que sete milhões de pessoas na zona rural não acessaram a internet. Em 2021, viralizou a história do Artur Ribeiro, que adaptou uma “sala de aula” em cima da árvore, pois era onde conseguia um sinal melhor. Questionado sobre quem deve levar internet a essas regiões remotas, governo ou operadoras, André acredita em um trabalho em conjunto. “Entendo que o Poder Público tem a obrigação de assegurar a todos o direito ao acesso à internet. Para tanto, o Poder Público deve dialogar com as operadoras para viabilizar uma estrutura apta a assegurar esse direito fundamental'.

Durante a pandemia também foram relatados problemas de conexão nas favelas, uma pesquisa do Instituto Locomotiva, feita em 2021, aponta que 43% das favelas têm uma conexão ruim com a internet. Fato que prejudicou tanto quem estudava online quanto quem dependia de vendas virtuais para trazer a renda para a casa.

Esta reportagem foi produzida como atividade extensionista do curso de Jornalismo da PUC-SP