O etarismo está surgindo como um problema para o mercado de trabalho. Uma pesquisa recente da Michael Page chamada: Talent Trends 2025, mostra que 4 em cada 10 profissionais idosos sofrem preconceito em seus trabalhos, mesmo que, em 2025, eles representem cerca de 15,6% da população brasileira, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A discriminação por idade compromete sua saúde mental e os força a buscar refúgios em diversas áreas.

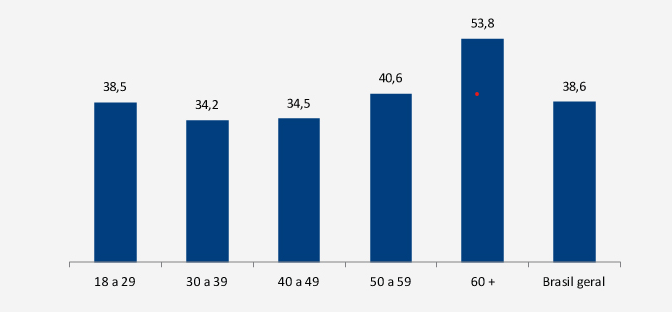

Por mais que a taxa de idosos ainda inseridos no mercado tenha aumentado 5% entre 2012 e 2025, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 53,8% deles são trabalhadores informais, devido ao “isolamento” que a terceira idade sofre em seus empregos e a insegurança com o valor relativamente baixo da aposentadoria, a média sendo R$ 1.863,38, pouco mais de um salário-mínimo, de acordo com o site Agência Brasil.

Os processos seletivos atuais não têm a prioridade de buscar idosos, e sim jovens adultos por volta dos 20 anos. “Normalmente a faixa etária mais comum nos cargos de entrada é de 20 a 30 anos”, diz Marisa Silva, líder de recrutamento da New Home Inc. Ela explica também que a idade aumenta nas vagas de liderança, com média de 30 a 50 anos, porém, são oferecidas com uma frequência menor.

Após a pandemia, o avanço tecnológico das corporações aumentou, conforme um levantamento da FGV, e os gastos das empresas na área de TI passaram a representar 8,7 % de suas receitas: “no meu ponto de vista, existe um viés dentro das empresas e seus trabalhadores: os idosos ficaram pra trás”. Silva considera que está cada vez mais difícil para o idoso entrar no mercado, ao passo no qual o preconceito cresce contra a terceira idade, isolando-os em cargos que exigem mais experiência.

Além da questão financeira, o descarte dos idosos no mercado também traz consequências para a saúde mental dessa faixa etária: de acordo com o IBGE, a depressão atinge 13% da população entre 60 e 64 anos. A aposentadoria e o isolamento social estão fazendo os idosos se “refugiarem”, seja em busca de trabalho ou de um novo passatempo.

Por conseguinte, a autoestima desse grupo tende a ser baixa, pois é comum não serem respeitados no mercado de trabalho tradicional. “Durante 10 anos fui chamado de ‘velho’ na empresa que trabalhei. Quando fui demitido, quis processar a empresa por assédio moral, mas ninguém quis testemunhar com receio de represálias” disse Oscar de Oliveira de 62 anos para a Folha de São Paulo em 2023. Diante desse cenário, tendem a buscar abrigo em outras áreas.

É o caso, por exemplo, do teatro. Fernando Saba, professor, ressalta a importância das aulas na recuperação da autoestima desses idosos: “se a aula é em uma terça, esse vira o dia mais importante da semana pra eles”.

"Eles precisam desse espaço para preencher esse vazio e não sentir a depressão, e é muito bacana ver como eles ficam proativos quando entram em um projeto.", explica o professor. "O teatro está cheio de benefícios e as pessoas estão começando a perceber isso."

*Nome da empresa e entrevistada fictícios

Editado por Gabriela Scholze e João Pedro Beltrame

O debate sobre aborto voltou a ganhar força no Congresso Nacional em 2025, impulsionado pela tramitação da PL 1301/2025, que estabelece um limite de 22 semanas para a realização do aborto em casos de estupro. O projeto de lei reafirma uma disputa histórica: de um lado, setores religiosos e conservadores defendem a restrição como um ato de ‘proteção a vida’; de outro, movimentos de direitos humanos e especialistas em saúde pública alertam que as consequências dessa medida podem aumentar a insegurança, a desigualdade e os riscos à saúde da mulher.

Embora o aborto ainda seja tratado como um tabu social e político, ele nunca deixou de ser uma realidade cotidiana. No Brasil, o procedimento é permitido legalmente em casos de estupro, risco a vida da gestante e anencefalia fetal. Ainda assim, o acesso ao aborto legal é marcado por barreiras institucionais e sociais. De acordo com o Governo de Minas Gerais, as mulheres demoram semanas ou meses para conseguirem atendimento no SUS, enfrentando estigmas e dificuldades de localizar um serviço público propício ao procedimento legalmente garantido. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), apenas um terço das vítimas de estupro conseguem acessar ao procedimento juridicamente a tempo; com essa proposta de redução do prazo, o risco é ampliar ainda mais o número de mulheres impulsionadas a clandestinidade.

A defesa do projeto é abordada principalmente por parlamentares da bancada conservadora. Para o Senador Eduardo Girão (Novo-CE), o aborto não deve ser tratado como uma questão de saúde pública, mas como uma violação do ‘direito a vida’. “Organizações como a OMS continuam defendendo o chamado aborto seguro, como se fosse possível segurança numa prática que nada mais é que um terrivel assassinato de crianças indefesas. A diferença é apenas o tempo”. O posicionamento do senador, possui forte influência religiosa sob o debate político, em que o termo “vida” é mobilizado como argumento central para bloqueio de avanços no tópico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a criminalização e a restrição não reduzem o número de abortos, apenas aumentam número de procedimentos inseguros.

A limitação que pode ser gerada pela PL 1301/2025, pode aprofundar um quadro já crítico no SUS. De acordo com uma matéria publicada na Câmara dos Deputados, estima-se que cerca de 200 mil mulheres sejam internadas todos os anos por complicações de abortos inseguros, realizados em clínicas clandestinas ou com métodos arriscados. Além de representar um custo elevado para o SUS, esse cenário expõe as mulheres a riscos graves, como infecções, hemorragias e até a morte. A OMS classifica o aborto seguro legal como um procedimento essencial de saúde pública. Em países que legalizaram ou ampliaram o acesso, como na Argentina, observa-se resultados positivos. De acordo com a Folha De São Paulo, após a legalização, as mortes relacionadas ao aborto no país tiveram uma queda significativa. Entre 2013 e 2023, o número de casos diminuiu de 50 para 18, com uma aceleração dessa tendência a partir de 2021, ano em que a lei entrou em vigor.

Já em relação ao Uruguai, o Multimedia Mysu en Los Medio Estudos, utilizou estudos do Instituto Guttmacher que mostram como entre 1990-1994 e 2015-2019, a taxa de gravidez indesejada diminuiu 24%, enquanto a taxa de aborto se manteve relativamente estável. No Brasil, porém, o foco ainda recai sobre o aspecto moral, o que deixa de lado a realidade da saúde reprodutiva.

Créditos: Fotografo Sérgio Lima para Poder 360

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) criticou durante a votação em regime de urgência de outro projeto com teor semelhante, o PL 1904/24. “Criança não é mãe, e estuprador não é pai”, afirmou no plenário, sintetizando a reação de setores progressistas ao que consideram um retrocesso nos direitos sexuais e reprodutivos.

A deputada Érika Hilton (PSOL-SP) defende, em sua pauta, que criminalizar e restringir o acesso não protege vidas, apenas penaliza mulheres vulneráveis. “Mulheres presas por usarem exercer seu direito ao próprio corpo, muitas delas presas apenas por conta da cor da sua pele, do seu saldo bancário ou do seu CEP. Essa a anistia que nos interessa”, afirmou ao apresentar uma proposta de anistia para mulheres condenadas por aborto.

A discussão nacional sobre o aborto não é recente. Em 1977, em depoimento à CPI da Mulher, a psicanalista Carmen da Silva já denunciava a hipocrisia da penalização. “Calcula-se que 2 milhões de abortos são realizados anualmente no Brasil. A penalidade do aborto seria mera hipocrisia, a acobertando uma indústria rendosíssima que, por ser clandestina, funciona condições às vezes desumanas”. Décadas depois, o cenário persiste, em que a clandestinidade permanece como única alternativa para milhares de mulheres, especialmente as de classe baixa.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, alertou os riscos de equipar o aborto, em qualquer fase, a homicídio, como propôs o PL 1904/24. “Quando se discute a possibilidade de equiparar o aborto, em qualquer momento, há um crime de homicídio, isso de fato é, perdoe-me, uma irracionalidade. Não tem o menor cabimento, a menor lógica, a menor razoabilidade”. A declaração revela um campo de tensão no próprio Legislativo, indicando que nem todos os parlamentares de perfil conservador apoiam medidas de caráter extremo.

Esse posicionamento torna-se ainda mais relevante diante do PL 1301/2025, que, embora não equipare o aborto ao homicídio, propõe limitar a interrupção da gravidez em casos de estupro ao prazo de doze semanas. A medida, apesar de reconhecer formalmente a legalidade do procedimento, impõe restrições que podem gerar efeitos negativos, sobretudo por ignorar as barreiras enfrentadas pelas vítimas para identificar a gestação e acessar o SUS. Assim, mesmo sem adotar o radicalismo de propostas anteriores, o projeto mantém-se ancorado em uma lógica punitiva e moralizante, que reforça o controle sobre os corpos femininos em vez de assegurar, de forma efetiva, os direitos já garantidos por lei.

Ao restringir o acesso baseado em um prazo rígido, a PL ignora a complexidade da situação das mulheres vítimas de violência sexual. No Brasil, muitas delas sequer conseguem identificar a gravidez precocemente, acessar informações seguras, lidar com os impactos psicológicos e familiares ou chegar a um serviço de saúde habilitado em tão pouco tempo. Esse cenário evidencia a desconexão entre a legislação proposta e a realidade do SUS, marcado por lacunas de cobertura, infraestrutura e acolhimento.

Créditos: Portal GOV

O debate tem foco exclusivamente na limitação temporal do aborto, na qual se deixa de lado medidas essenciais que deveriam ser trabalhadas, como educação sexual ampla, acesso a métodos contraceptivos, atendimento psicológico e acompanhamento às vítimas de violência. A ausência dessas políticas integradas evidenciam modelo que prioriza punição, e coloca princípios pessoais na frente de princípios públicos invés de proteção, perpetuando a marginalização das mulheres mais vulneráveis.

Em termos jurídicos, o impacto da aprovação do projeto seria significativo. A redução do prazo legal poderia gerar litígios, questionamentos constitucionais e pressões sobre o Judiciário, especialmente em casos de gestação tardia decorrente de estupro, na qual a vítima enfrenta barreiras estruturais para acessar unidade de saúde. A possibilidade de criminalizar indiretamente essas mulheres, amplia a necessidade de políticas de anistia e revisão das normas existentes, como sugere a deputada Érika Hilton.

A futura tramitação do PL 1301/2025, depende das capacitações do Congresso para equilibrar as pressões políticas, religiosas e morais com a realidade concreta da sociedade brasileira. Reforçando que tratar o aborto apenas como crime é insuficiente e perigoso. O tema precisa ser abordado como política de saúde pública, com base em dados e não moralismos, garantindo o acesso seguro e digno às mulheres. Enquanto o debate político se intensifica, o SUS continua com consequências diretas aos efeitos da clandestinidade. E no cotidiano, quem sofre as sequelas são mulheres reais, com nome, rosto, histórias e direitos que, muitas vezes, permanecem invisíveis no meio das disputas ideológicas.

Editado por: Joana Prando e Luiza Zacanno

“Senti a dor de ser subestimada pela minha cor, ser agredida verbalmente e até mesmo excluída”, afirma a jornalista Indianara Campos. Mulher negra e de origem indígena, ela concedeu uma entrevista a alunas da faculdade PUC-SP na última semana, e compartilhou como os estigmas relacionados à falta de diversidade e inclusão impactam sua carreira e sua saúde mental até os dias atuais.

Fazer parte de um grupo historicamente vulnerável impõe uma série de desafios em um Brasil que se vê diante de um cenário intolerante. No jornalismo, as questões raciais ainda se configuram como um pretexto para dificultar a ascensão de profissionais que fazem parte de grupos marginalizados. Segundo dados do Jornal da USP, 98% dos profissionais pretos ou pardos da área apontaram mais dificuldade para desenvolver a carreira do que os colegas brancos, além de 52,3% das mulheres negras afirmarem já ter sido vítimas de misoginia e racismo.

Para Indianara, esse preconceito se materializou no início de sua jornada profissional, momento em que compreendeu como suas origens poderiam ser usadas como contexto para dificultar a sua carreira. “Percebi que a minha ancestralidade, por mais digna que fosse de orgulho, poderia ser usada como impeditivo para alcançar meu sonho”, diz ela.

Essa barreira continuou no próprio ambiente de trabalho. Durante o seu trajeto profissional, ela conta que passou por diversos episódios de discriminação por parte de entrevistados e até mesmo colegas de trabalho, indivíduos que não compreendiam o peso e a violência causada pelo racismo. As agressões eram muitas vezes minimizadas e subestimadas, fazendo com que a compreensão de que se tratavam de casos de preconceitos étnicos e raciais fosse um processo transformador para sua visão de mundo.

Ser a única repórter negra e indígena dentro das emissoras desafiou seu senso de identidade: era orientada a parecer mais “chique”, alisar o cabelo. “Senti a dor de ser subestimada pela minha cor, ser agredida verbalmente e até mesmo excluída”, relata a mulher.

A visão do jornalismo como espaço de ampliação de visões e transformação social incentivou o adentramento na profissão. Além disso, Campos relata que o cenário vem evoluindo e que, apesar de ser um processo lento, permite maior presença de diversidade em espaços profissionais. Mas, mesmo assim, “ainda há quem se incomode com a nossa presença. Há quem nos queira apenas como objetos de ilustração para uma ‘imagem’ de diversidade”.

Esse ambiente de trabalho impacta diretamente na saúde mental dos jornalistas, que enfrentam diariamente situações estressantes diante de eventos extremos e outras formas de cobertura jornalística. O ambiente jornalístico é desgastante, por mais dinâmico que seja o veículo ou a emissora. Segundo o estudo “The Burnout Crisis in Journalism: Solutions for Today’s Newsroom”, lançado em 2024, 80% dos entrevistados acreditam que um dos maiores desafios que o jornalismo enfrenta atualmente é a questão do Burnout.

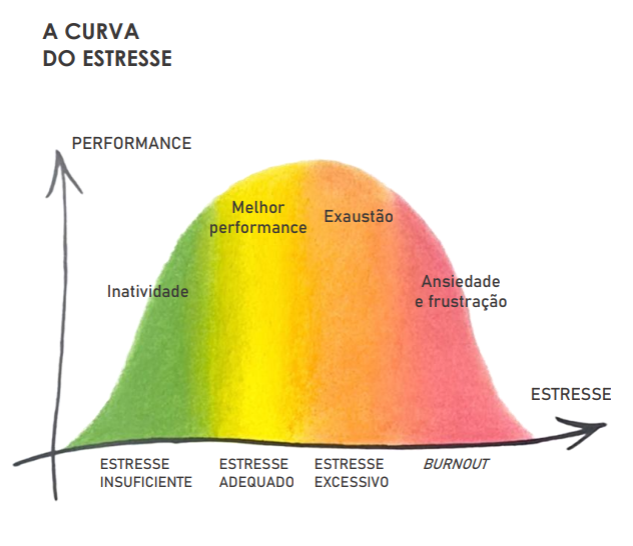

Para a melhor performance no trabalho, o corpo precisa manter um nível adequado de estresse. Há uma dose saudável de adrenalina que potencializa a produtividade, mas o excesso pode levar ao burnout. Essa condição coloca o corpo num constante estado de ansiedade que pode levar a problemas crônicos de saúde mental.

A entrevistada declara que é comum ter colegas ansiosos ou que desenvolvem depressão por tudo que envolve o processo de descoberta, apuração e finalização de um material. “Quando essas situações se unem às questões raciais que se desenvolvem pela falta de letramento por parte da sociedade, isso pode causar um grande estrago na saúde mental”, fala Indianara. O racismo estrutural, materializado na discriminação racial cotidiana, afeta a população e grupos minoritários que encaram essa realidade.

Ela indica grupos de apoio, como a rede de acolhimento do “aquilombamento”, que busca a união de pessoas negras e a vivência ancestral como ferramenta de resistência e promoção de saúde desse grupo. O debate sobre as práticas terapêuticas também precisa ser estimulado, e o estigma sobre bem-estar psicológico precisa ser eliminado. Nesses grupos de apoio, ela diz que os integrantes sempre se lembram que sua cor não define suas capacidades.

Foi preciso muita terapia para amparar a trajetória de Indianara Campos e a de muitos outros profissionais que se identificam com a entrevistada. Para ela, desistir não era uma opção. Encontrar pessoas que incentivaram o seu trabalho e que estavam dispostas a acreditar em seu crescimento pessoal e profissional, foi crucial para a jornalista seguir em frente.

“Durante minha caminhada, devido às situações discriminatórias que passei, cheguei a pensar em encerrar minha vida. Graças ao apoio familiar, à fé e à minha rede de apoio, me levantei. Hoje eu digo que consigo ver a “vida colorida” novamente”, relata a jornalista. Para ela, esse processo desafiador foi importante para dar voz a quem ainda não tem, para que assim, essas pessoas possam ser vistas e ouvidas pela sociedade.

No dia 20 de outubro, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e o Banco Central da Argentina oficializaram um acordo de swap cambial no valor de US$ 20 bilhões. A operação, destinada a fortalecer as combalidas reservas monetárias argentinas, estava intrinsecamente condicionada ao sucesso político do governo local.

A efetividade do acordo dependia da vitória do partido do presidente Javier Milei nas eleições legislativas de 26 de outubro de 2025. Com o grupo político de Milei obtendo mais de 40% dos votos e vencendo o pleito, o caminho foi aberto para a consolidação do apoio americano.

O swap cambial é uma troca temporária de moedas entre os bancos centrais. Na prática, a Argentina recebe dólares para fortalecer suas reservas internacionais, usadas para se proteger de oscilações cambiais e fazer pagamentos ao exterior sem precisar recorrer a empréstimos tradicionais. Após um prazo determinado, o país devolve a moeda recebida, com os devidos ajustes de juros ou câmbio.

As relações entre os Estados Unidos (EUA) e a Argentina remontam ao século XIX, com os EUA apoiando a independência argentina da Espanha em 1816, alinhando-se com a Doutrina Monroe (1823), que visava impedir a influência europeia na América. Inicialmente positivas, as relações evoluíram com tensões econômicas, políticas e ideológicas, refletindo o papel dos EUA como potência global e a Argentina como nação emergente na América Latina.

Hoje, a relação continua pragmática e cíclica, definida principalmente por dois fatores: a constante dependência econômica da Argentina do FMI (Fundo Monetário Internacional), onde o voto dos EUA é decisivo, e a pressão geopolítica de Washington para que Buenos Aires limite a crescente influência estratégica e econômica da China no país.

A motivação de Washington é dupla, misturando estratégia geopolítica e alinhamento ideológico. O principal motivo, segundo autoridades do governo americano, é combater a influência crescente da China na América do Sul. Os EUA veem com temor a possibilidade de a Argentina, uma das maiores economias da região, fortalecer seus laços com Pequim, que já mantém uma linha de swap ativa com Buenos Aires. A ajuda financeira é uma ferramenta direta para afastar a Argentina de acordos com o gigante asiático.

Além disso, há um fator de alinhamento político. Benjamin Gedan, pesquisador da Universidade Johns Hopkins, afirma que o presidente dos EUA, Donald Trump, tem dois motivos principais para o resgate.

"Um é o respeito inegável que ele tem pelo líder ultradireitista argentino, e o outro é um interesse menos ideológico no sucesso da agenda pró-mercado de Milei", disse Gedan em entrevista à BBC Mundo.

Presidente da Agentina, Javier Milei, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Reuters

Apesar da aliança, a medida gerou forte reação interna nos Estados Unidos. Críticos do governo argumentam que o "salva-vidas" financeiro não visa estabilizar a economia argentina, mas sim proteger os interesses de grandes fundos privados de investimento, como BlackRock, Fidelity e Pimco, que são detentores significativos de dívidas e ativos argentinos.

O apoio também criou um atrito com um setor vital para o próprio presidente Trump: os pecuaristas americanos. O grupo, que tradicionalmente vota no Partido Republicano, reagiu com indignação. A frustração é agravada por declarações recentes do próprio Trump, que em outubro de 2025 anunciou um plano para aumentar substancialmente a importação de carne da Argentina, com o objetivo de reduzir os preços da carne bovina nos Estados Unidos.

Para o economista e especialista em geopolítica Kaique Carvalho, a decisão de Trump cria uma contradição interna significativa.

"O governo Trump deveria estar ajudando os agricultores e pecuaristas americanos, alinhando-se à sua própria doutrina, em vez de fornecer assistência financeira massiva a um país sul-americano que, em última análise, é um concorrente direto", disse Carvalho.

Para justificar a aparente contradição com a ideologia "América Primeiro" (America First), o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que o slogan do governo Trump, utilizado para defender os interesses americanos sobre o resto dos países, não significa América Alone, ou seja, "Estados Unidos sozinhos".

Ao analisar a justificativa de Bessent, Kaique Carvalho vê a declaração de Bessent como um claro exercício de pragmatismo.

"A fala de Bessent é um malabarismo retórico para justificar o que, na prática, é uma grande contradição. 'America First não significa America Alone' é o código que o governo usa para dizer que a ideologia só vai até onde começa o interesse geopolítico. Nesse caso, o interesse 'Primeiro' não é o pecuarista americano, mas sim impedir o avanço da China na América do Sul. A frase de Bessent é a admissão de que, para vencer o jogo global, os EUA precisam de aliados, e estão dispostos a pagar, literalmente, para mantê-los", finaliza Carvalho.

Travestis e periféricas, o trio formado por Katy da Voz, Palladino Proibida e Degoncé Rabetão emergiu do Grajaú, na zona sul de São Paulo, para ocupar um espaço historicamente negado a corpos como os delas. Com letras afiadas, performances teatrais e uma sonoridade que atravessa o funk, o punk e a música eletrônica, elas transformam resistência em espetáculo e desconforto em discurso político.

O trio começou a chamar atenção por volta de 2019, quando suas primeiras apresentações nas noites alternativas paulistanas passaram a circular pelas redes. O impacto foi imediato e revelador. Entre o som pesado e a presença cênica, havia algo mais profundo, quase visceral, uma provocação clara ao modo como o público, a indústria e até parte da comunidade LGBTQIA+ lidam com a travestilidade. Katy costuma dizer que gosta de gerar desconforto e que, se alguém se incomoda ao vê-la no palco de calcinha, o problema nunca está nela. Essa afirmação acabou se tornando um mantra entre fãs e resume bem a postura artística e política do grupo.

O desconforto é, na verdade, uma ferramenta. Em uma cena musical ainda marcada por estereótipos, Katy e as Abusadas transformam o palco em território de disputa simbólica. A arte é o meio e também o campo de batalha. Elas não só cantam sobre liberdade; elas a encarnam em cada apresentação, em cada figurino e em cada verso. Com viés político, o simples fato de estarem ali, vivas, cantando e ocupando espaços que nunca foram pensados para elas, já é um manifesto.

O álbum A Visita, lançado recentemente em 2025, amplia essa postura combativa. Inspirado tanto no terror psicológico dos filmes de M. Night Shyamalan quanto na ironia inteligente das composições de Claudia Wonder, ícone travesti dos anos 2000, o disco apresenta uma estética sombria, eletrônica e profundamente provocante. A metáfora da visita demoníaca que permeia o projeto representa a chegada delas ao imaginário popular, algo que muitas vezes provoca fascínio e incômodo ao mesmo tempo. A fusão entre horror e música eletrônica não é mero artifício estético. É uma forma de dramatizar o olhar social sobre o corpo travesti, quase sempre visto como ameaça, fetiche ou aberração. Em A Visita, o horror é apropriado como instrumento político. O medo se torna matéria artística, e a monstruosidade, tantas vezes projetada sobre elas, se converte em poder.

Fotos: Divulgação/Spotify

O som do trio mistura a força do funk das favelas, com sua energia corporal e política, ao espírito anárquico do punk e às camadas densas da música eletrônica. Essa convergência dá origem ao que elas chamam de som de confronto, uma identidade que se traduz em ritmos intensos, guitarras distorcidas, sintetizadores e letras que abordam desejo, raiva, ironia, memória e redenção. Essa estética híbrida reflete as próprias experiências das integrantes, marcadas por tensões, adaptações e reinvenções constantes.

Mas a potência das Abusadas não está apenas na sonoridade. Está na forma como elas ocupam espaços que frequentemente lhes foram negados. Travestis da periferia, elas enfrentam o duplo preconceito de gênero e classe em um país que segue invisibilizando suas existências. Cada show é uma vitória coletiva. A participação em festivais como o Halloween da Pabllo Vittar representa muito mais do que uma conquista profissional; simboliza a presença de corpos expulsos da história agora em posição de destaque, produzindo cultura e movimentando cenas inteiras.

Mesmo com reconhecimento crescente e mais de duzentos mil ouvintes mensais no Spotify, o trio sabe que o caminho é árduo. A homenagem a Claudia Wonder não é apenas estética ou musical. É política. Wonder, nos anos 1980, usava o palco como instrumento de subversão e, de muitas formas, abriu caminhos para artistas travestis que viriam depois. Katy frequentemente menciona a imagem de Wonder se apresentando em uma banheira de sangue no Madame Satã, não como espetáculo pelo espetáculo, mas como gesto de reivindicar o direito de existir em sua própria linguagem, sem suavizar nada.

Em meio a provocações, batidas e teatralidade sombria, o trio se consolida como um dos nomes mais importantes da cena underground contemporânea. Há em seus shows uma combinação de performance, ritual e denúncia. Subir ao palco é também um ato de sobrevivência, uma afirmação de que elas não só existem, mas exigem ser vistas.

O que move Katy da Voz e as Abusadas é o desejo de ocupar, de transformar a dor em barulho e o medo em arte. A cada novo projeto, elas reafirmam que ser travesti e periférica não é obstáculo. É declaração de guerra ao silêncio. E se há algo que a trajetória delas comprova, é que a revolução pode ter batida de funk, grito punk, lente de terror e salto alto.