A 7° Marcha das Margaridas começou na noite da terça-feira (15) e reuniu mais de 100 mil mulheres do campo, da floresta, da cidade e das águas, em Brasília. A abertura foi acompanhada de representantes dos movimentos sindicais e de ministros do governo federal. O encerramento, no dia seguinte, foi marcado pelo pronunciamento do presidente Lula, que apresentou um plano emergencial de reforma agrária.

Mulheres se direcionam ao Congresso Nacional durante Marcha das Margaridas em 2023.Foto: Hugo Barreto

O tema deste ano foi “Pela reconstrução do Brasil e pelo Bem viver”. Em entrevista à Agência Brasil, a coordenadora-geral da marcha, Mazé Morais, afirmou que a passeata de 2023 foi histórica e renderá bons frutos. As principais demandas foram uma maior participação das mulheres na política; combate ao sexismo, ao racismo e à violência contra a mulher; autonomia econômica; acesso à terra e à educação; produção rural atrelada à agroecologia; segurança alimentar e inclusão digital.

A última edição da marcha foi em 2019, durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, que confrontou as políticas ambientais e sociais defendidas pelas margaridas. O movimento foi marcado por não ter uma pauta entregue ao governo, mas sim uma plataforma política.

Quando pensado em sua sétima edição, no ano de 2023, houve uma recepção melhor por parte do governo federal. Durante a abertura, a ministra da saúde Nísia Trindade reforçou que as demandas focam na criação de políticas públicas fora das cidades, além da reestruturação do comitê de avaliação de plantas medicinais e fitoterápicas, e da luta contra a violência às mulheres e às crianças nas Unidades Básicas de Saúde.

Outros nomes presentes na manifestação foram Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática; Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas; Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação; Margareth Menezes, ministra da Cultura; Ana Moser, ministra do Esporte; e Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, que se emocionou com a homenagem à sua irmã Marielle Franco - ex-vereadora do Rio de Janeiro, assassinada em 2018.

O Pronunciamento de Lula

Ao lado da Primeira-dama Rosângela da Silva, o presidente Lula anunciou uma série de medidas que corroboram com as pautas da Marcha das Margaridas. Em seu discurso, o petista afirmou que o Plano Emergencial de Reforma Agrária irá beneficiar mais de 45 mil famílias com prioridade às mulheres. Além disso, foi assinado o decreto que retoma o pagamento da Bolsa Verde, um benefício de R$300,00 a R$600,00 para famílias que moram em terrenos que serão protegidos ambientalmente.

Em relação à violência contra a mulher, foi anunciado o Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio, com foco em precaver a discriminação de gênero. Por fim, o governo definiu a criação de uma Comissão de Enfrentamento à Violência no Campo (CNEVC) para mediar os embates nos conflitos agrários.

A história da Marcha das Margaridas

Margarida Alves (1933-1983) foi uma sindicalista paraibana e defensora dos direitos humanos, sendo uma das primeiras mulheres a exercer um cargo de direção sindical no país. Durante sua infância, as terras de sua família foram invadidas por latifundiários e, a partir disso, começou a encabeçar mais de cem ações trabalhistas em sua cidade. Ao que tudo indica, o atentado que culminou em seu assasinato, em 12 de agosto de 1983, na Paraíba, foi feito a mando de latifundiários que esperavam silenciar a luta pelo acesso à terra, o que não ocorreu.

Toda sua história serviu de inspiração para que a Marcha das Margaridas nascesse e se tornasse a maior ação de mulheres na América Latina. Todo ano, no dia 12 de agosto, as mulheres marcham em Brasília para reivindicar direitos que lhe foram negados. A edição deste ano ganhou uma dose extra de esperança, entrando para a história quanto à conquista de espaço político.

Para mais informações basta acessar o site:https://www.marchadasmargaridas.org.br/

Teatro lotado. Havia estudante de pé, estudante sentado. Plateia diversa, repleta de cores, despreocupados, engravatados, lentes atentas. A espera foi apertando. A multidão congestionava os corredores, a entrada, até que a organização entendeu: "Podem liberar a frente".

"Vocês existem e são muito valiosos para nós!"

Aquela onda de gente vinha, insaciada, pelas trincheiras do teatro. Era costume de guerra, agravada nos últimos quatro anos, no êxito de uma vibração do movimento estudantil. Amontoaram-se em frente ao palco, desenfileirados organizadamente.

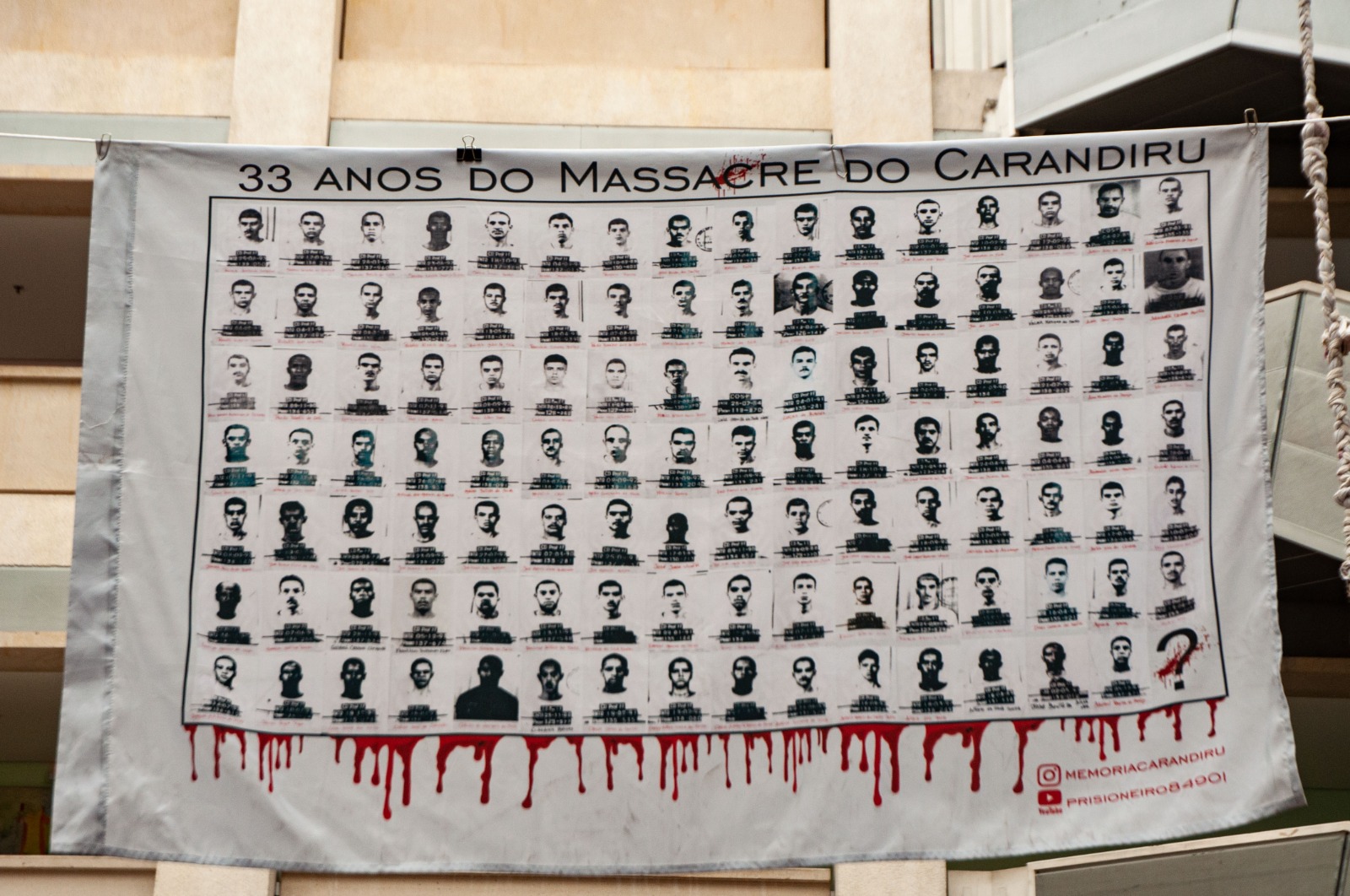

As paredes rachadas contam histórias que o presidente do centro acadêmico 22 de Agosto, Carlos Eduardo Pereira Rodrigues, não deixou que pintassem por cima. Em seu discurso de abertura do evento, dedicou cumprimentos a todos os presentes, inclusive aqueles que a história não vai apagar. "Carlos Eduardo Pires Fleury (presente!)", a voz do estudante reverberava na de seus semelhantes. "Cilon Cunha Brum (presente!), José Wilson Lessa (presente!), Luiz Almeida Araújo (presente!) e Maria Augusta Thomaz (presente!)".

Os arrepios davam início à aula, com a certeza de que o movimento estudantil estava vivo e atento, esperando as primeiras palavras do ministro. Na sequência, a pró-reitora de Cultura e Relações Comunitárias (ProCRC), Mônica de Melo, reforçou a vitalidade do evento, seguida do discurso de recepção da reitora Maria Amália Pie Abib Andery.

“Na minha opinião, não deve haver ministério mais difícil do que esse”, demarca a reitora da PUC-SP. “Se os direitos humanos são um problema é porque ainda não foram garantidos”.

Enfim, um ministro

Finalmente, Silvio Almeida se adianta ao púlpito para suas primeiras palavras. Dali em diante só seria interrompido pelas palmas. O ministro falava aos estudantes como o professor que é, numa sala de aula histórica e com capacidade para mais de 600 pessoas, referindo-se principalmente aos 214 milhões guardados pelo ministério.

“A gente não quer só comida", declara Silvio Almeida. "A gente quer comida, diversão e arte”.

O ministro explicou os deveres de sua pasta sem precisar desenhar. Seu discurso era claro e foi bem recebido no teatro lotado. Firmou-se um espectáculo de promoção da cidadania e, claro, um palanque político.

"Não fujam de coisas complexas", incentiva Silvio Almeida. "O mundo é complicado. Difícil é viver com um salário mínimo".

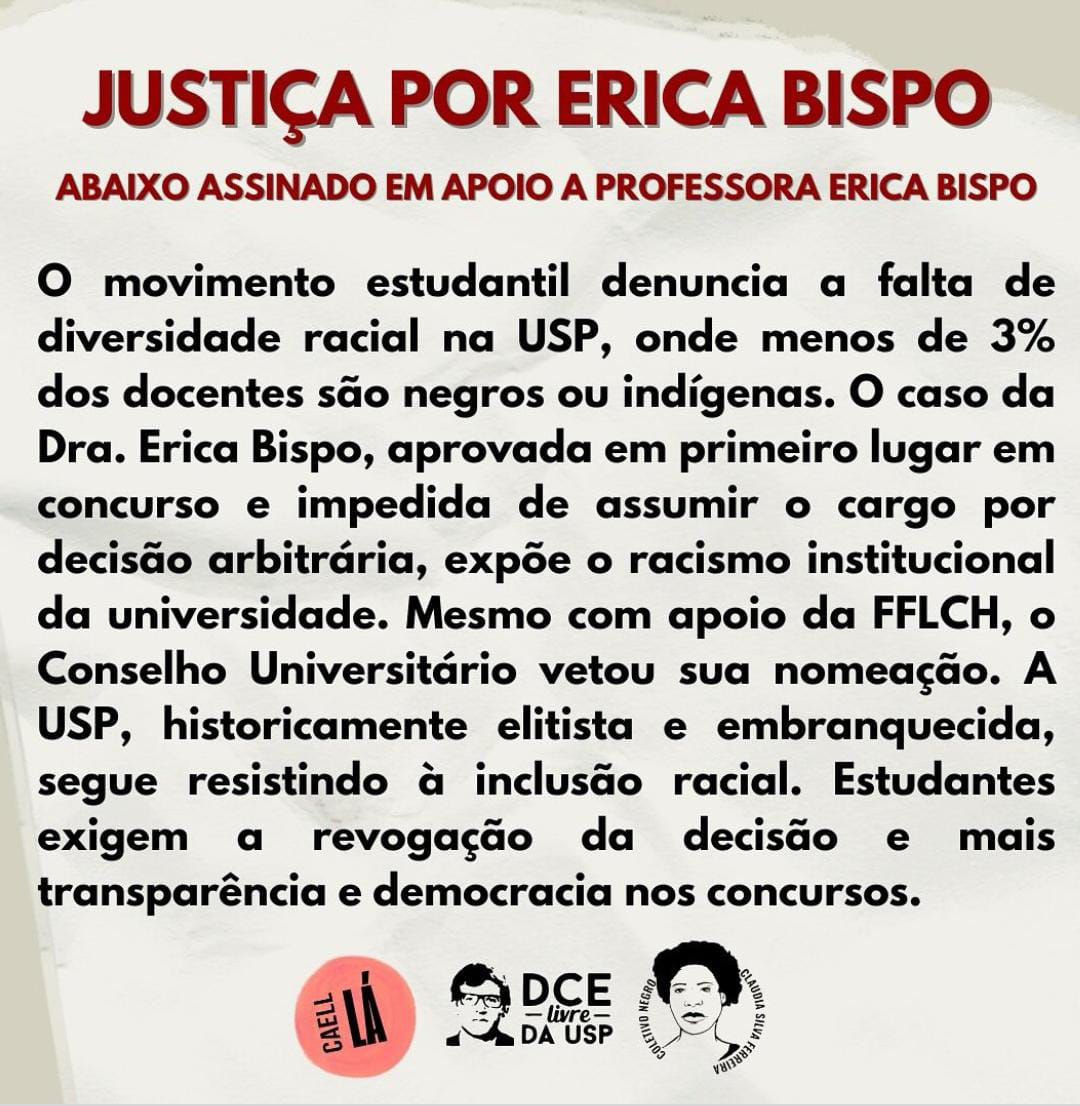

Sem fantasia, a visão de mundo do ministro-professor era dura e realista. Sem necessidade de números, reiterou os efeitos da desigualdade, do racismo, da homofobia, da violência contra a mulher, da fome, de fazer política.

"Direitos humanos é disputa, é conflito, é complexidade", reitera o ministro. "Como é que a gente vai explicar que tem gente passando fome num mundo com recursos abundantes?".

Houve aceite do pessimismo também. Silvio Almeida entregou-se ao realismo e reconheceu a incompatibilidade do cenário nacional com o roteiro idealizado na Constituição.

"À medida que as desigualdades vão aumentando, as condições de humanidade vão se movimentando também", explica o professor. "A noção de humanidade foi construída inclusive sobre o que não é humano. O racismo nasceu da concepção do que não é humanidade".

Os olhos brilhavam na plateia. O deleite se refletia nas lentes do ministro, que não esperava as palmas cessarem para retomar seu discurso. Erguia-se no púlpito como professor de todos aqueles estudantes, em uma matéria que o país insiste em reprovar.

"É um país que tem um problema muito sério em estabelecer uma cultura democrática", destaca. "A mudança nunca é uma luta individual”.

"Se a gente não começar a discutir Direitos Humanos com economia, é só conversa fiada", decreta o ministro. "Não existe economia sem gente. Alguns até queriam, e até tentam".

Não faltaram críticas à gestão anterior, ainda que generalizadas e sutis - como se fosse necessário dar nome aos bois. No conforto da ininterrupção, Silvio Almeida apontou o encarceramento em massa e o projeto econômico de genocídio como principais fomentos à concentração de renda no Brasil e no mundo.

"Para viver numa sociedade como a nossa, a gente normaliza o absurdo", lamenta. "Não aceitem isso nunca. É inadmissível que as pessoas tenham fome. Não podemos normalizar o que é historicamente absurdo".

Confira a aula magna na íntegra:

O trabalho voluntário que ocorre em São Paulo, conta com a ajuda de diversos cursos para ajudar moradores de rua, como estudantes de medicina, odontologia, fotografia, veterinário e psicologia. Algumas vezes ao ano, um grupo se reúne para ajuda-los e distribuir comida, além disso eles também fazem uma barbearia improvisada, cortando cabelo e barba dos moradores de rua.

[Foto:Visitante lendo sobre a exposição. Foto: Ana Luiza Pires]

A Liga Acadêmica de Psicologia Social do Trabalho (LAPSIT) montou uma exposição para dar destaque à luta antimanicomial, comemorada no Brasil neste dia 18.

Organizado no campus Perdizes da PUC-SP, o trabalho ficará exposto até segunda-feira, no primeiro andar do "prédio novo" (entrada da rua Ministro Godói).

Protestos contra a lógica manicomial ocorrem no Brasil há mais de um século, com autores renomados criticando sua existência e estudos afirmando sua ineficiência. Sua existência, ainda que alterada, surpreende em 2023.

Os manicômios tradicionais se utilizavam de trabalho escravo, tortura psicológica, confinamento solitário, dentre outras práticas cometidas nesses locais. Comumente atribuídos aos "loucos", estes eram indivíduos que fugiam da conjuntura daquele momento, como a comunidade LGBTQIA+, grupos feministas revolucionários, dentre outros.

Durante o fim da década de 1970, esses institutos foram questionados por trabalhadores e sobre a sua moralidade por psicólogos e psiquiatras além de ex-pacientes e o movimento antimanicomial surgiu. Com o encontro dos Trabalhadores da Saúde Mental e a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental em 1987, em Brasília, a data, 18 de maio, foi dita como o "dia da luta Antimanicomial"

Complementando o debate acerca do tema, nesta sexta-feira, 19, o CAPSI promoverá uma mesa com a questão: “Por que a luta antimanicomial deve ser uma luta anticapitalista?”. O evento está marcado para às 13h30.

https://www.instagram.com/p/CsT8wKVOAw4/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==

Para Dora Affonso, membro da LAPSIT, apesar da história de resistência, o tema não é discutido como deveria e a exposição traz isso à tona. Com indicações de filmes e livros, a montagem é dinâmica e conta com a apresentação de fotografias representando a loucura, feitas pelos próprios alunos do curso de Psicologia.

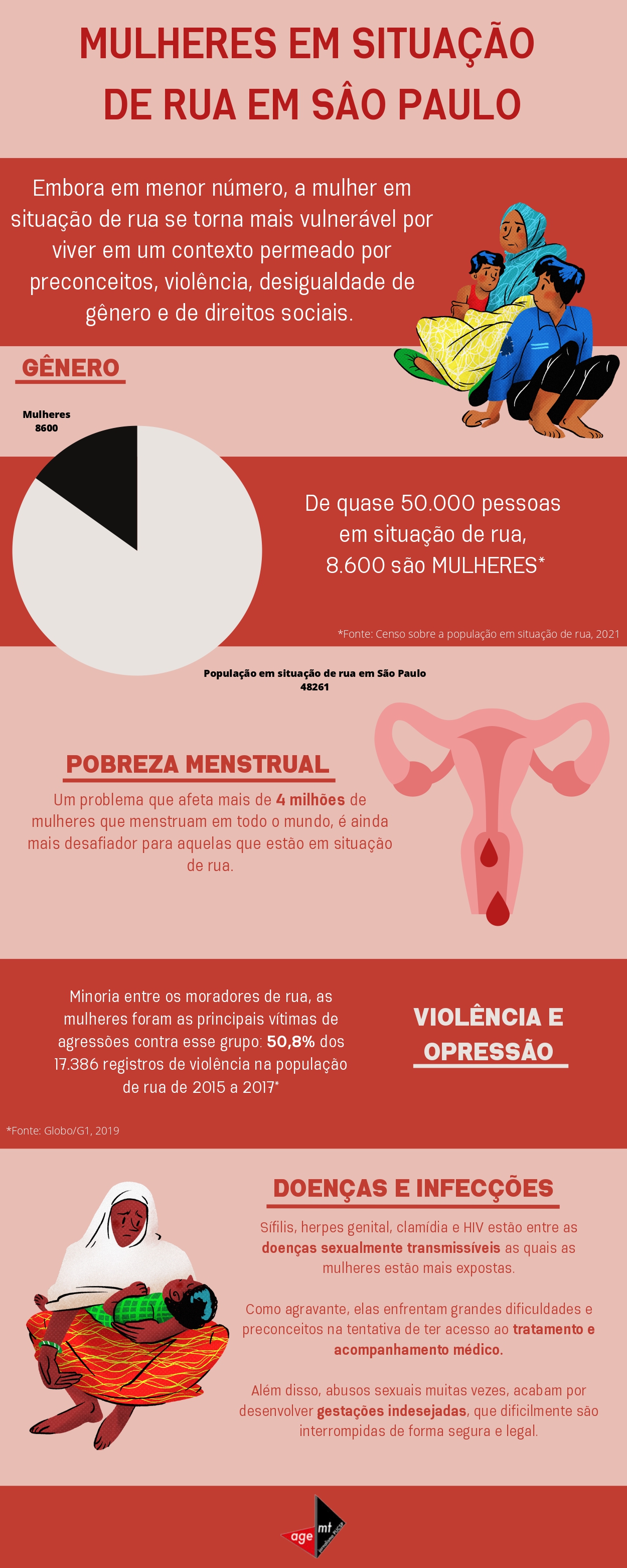

Na maior capital da América Latina, uma das 20 cidades mais ricas do mundo, cerca de 48.261 pessoas se encontram em situação de rua. Para piorar, quase 30% dessas pessoas permanecem marginalizadas há mais de dois anos e cerca de 26% já não sabem o que é ter um teto há um período de mais de meia década.

Desse total de quase 50 mil pessoas em completa vulnerabilidade social, 17,2% são mulheres. De acordo com o último Censo de 2021 sobre a população em situação de rua, as 3 regiões mais ocupadas por elas em São Paulo são a Sé (5,9%), a Vila Mariana (0,7%) e Santo Amaro (0,6%).

Menor número, maiores vítimas

Considerando a rua como um cenário predominantemente masculino, as violências, estupros e comportamentos característicos de opressão contra as mulheres, se reproduzem de forma ainda mais acentuada e naturalizada. Portanto, o fato de as mulheres serem o menor número percentual não necessariamente pode ser analisado como um dado positivo, já que a predominância de homens, como em qualquer outro lugar, evidencia os desafios ligados ao machismo e à estrutura patriarcal da sociedade como um todo.

Para se protegerem, muitas procuram viver em grupos com outras mulheres ou estar com companheiros que possam lhes passar uma maior segurança perante os demais homens por perto. Esse cotidiano se assemelha muito a um dos principais motivos que levam muitas mulheres a viver longe de suas casas: os conflitos familiares (incluindo a violências doméstica e os abusos sexuais).

“Aqui, uma mulher ajuda a outra”, confirma Samira*, de 20 anos. Há três meses em situação de rua, dorme atualmente na Praça da Sé. Para ela, estar com seu companheiro e pai de suas duas filhas, é um alívio. “Por eu viver na rua, eu já vi muitos casos (de violência). Eu, no meu caso, tenho meu esposo, que me ajuda, me protege. Mas tem muito homem violento né, tipo homem bêbado. Tem muita mulher sozinha que sofre bastante”, explica.

O segundo maior motivo para o desabrigo de mulheres costuma ser o desemprego, que relacionado, muitas vezes, à dependência econômica que algumas delas possam ter em relação a companheiros abusivos, não lhes permite a fuga para algum outro lar mais seguro. Sem opção, o fim acaba sendo a sobrevivência nas ruas, longe do antigo abusador e perto de novos.

Fugir: para onde?

As consequências desse novo cotidiano, marcado ainda pela fome, frio e falta de assistência e acompanhamento médico podem ser diversas, levando ao desenvolvimento de transtornos psicológicos, doenças não tratadas ou identificadas, infecções íntimas, gestações indesejadas e até mesmo ao uso de drogas, sobretudo como alívio do sofrimento e fuga dessa dura realidade.

Sobre o acesso ao atendimento médico e ao acompanhamento da saúde da mulher, a jovem diz ser uma situação muito difícil, sobretudo por causa da discriminação: “A gente mora na rua aí acha que a gente tem doença”.

Segundo estudo realizado pela pesquisadora Patrícia Reis Carvalho com cerca de 40 mulheres em situação de rua em Belém, 42% das entrevistadas dizem ter feito uso de drogas durante o período de vivência nas ruas – não necessariamente tendo o uso de substâncias ilícitas como motivo principal para a saída de seus lares. Esses dados ajudam a descontruir a imagem pejorativa ainda muito presente no imaginário popular de que pessoas que vivem nessas condições - ou melhor, que convivem com a falta delas – sejam todas viciadas, e que estão na rua apenas com o intuito de poder usar drogas.

Samira*, por exemplo, conta que está na rua pois perdeu seu barraco de madeira durante uma enchente. “Levou tudo que a gente tinha... só deu tempo de a gente pegar as crianças, os documentos e sair, sabe?”. Hoje, vive a difícil realidade de estar desabrigada com uma bebê de 1 ano e outra recém-nascida, internada na UTI da Santa Casa, que após nascer na rua, contraiu sérias infecções.

Pobreza menstrual

Outra dificuldade enfrentada por elas, é a pobreza menstrual, um problema que assola cerca de 4 milhões de mulheres que menstruam pelo mundo, conforme aponta a Unicef. No Brasil, um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Locomotiva, em conjunto com a marca de absorvente Always, mostra que 52% das pessoas que possuem ciclo menstrual, já tiveram que lidar alguma vez na vida com a falta de absorventes, itens de higiene, água tratada para limpeza pessoal ou acesso à banheiros, fatores que caracterizam a condição da pobreza menstrual.

“Antigamente, vinha bastante doação de absorvente, escova de dente, coisas de higiene... só que agora tá em falta”, conta Samira*, pedindo ajuda. Ela também relata não saber de lugares que distribuam os absorventes de forma gratuita, e que se existem, não são divulgados para as mulheres na mesma situação que a dela.

Alguns por muitas

Apesar de não serem a maioria sobrevivendo pelas ruas, as mulheres são as menos acolhidas e ajudadas: enquanto a taxa de acolhimento dos homens chega a 83,2%, a assistência fornecida ao gênero feminino não chega a 17% do total de desabrigadas, também segundo dados do censo de 2021.

Apesar dessa problemática, muitas organizações, governamentais ou não, desenvolvem projetos de ajuda e acolhimento direcionados à essas mulheres. Uma delas, é a Casa Maria Maria, uma Casa de Apoio e Centro de Acolhida (CAE) localizada na região do Canindé, na zona norte da capital paulista.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, “essa modalidade destina-se a priorizar públicos específicos que requerem atendimento diferenciado, respeitando o gênero. Neste tipo de serviço, as mulheres podem estar acompanhadas ou não de seus filhos”.

Juliana Ferreira, assistente técnica do Maria Maria, conta que as mulheres abrigadas na casa têm contato com parentes e amigos, saem todos os dias, trabalham, estudam e retornam para o Centro, onde ficam à disposição telefones e wi-fi gratuito. “Elas têm toda autonomia da vida delas. Elas só estão aqui em acolhimento”, garante.

No entanto, algumas regras precisam ser seguidas: há horário limite para entrada na casa, lista de presença e, caso sejam constatados 4 dias de falta seguidos, as mulheres sofrem desligamento, perdendo sua vaga no abrigo.

O espaço em si conta com quartos compartilhados para até 20 pessoas, em leitos baixos e altos - e também berços, sala de TV, quintal, lavanderia, espaço com brinquedos para os filhos das moradoras, refeitório que serve até 5 refeições por dia e serviços médicos e sociais quando necessário.

“Elas que limpam os quartos e banheiros que usam, fazem escala”, explica Juliana, que também garante a permanência dessas mulheres na casa por quanto tempo precisarem e quiserem. Ainda assim, um teto para dormir não resolve todos os problemas que essas mulheres enfrentam no dia a dia. Segundo relatos, havia uma moradora que apesar do abrigo e da alimentação, ainda assim precisava sair de noite, chegando depois do horário, por conta da vida na prostituição.

Por se tratar de um lar para mulheres e crianças de até 17 anos, homens ou não, todo cuidado é tomado, desde a segurança dessas mulheres em convivência com os meninos quanto com a higiene, por exemplo, para que bactérias da rua não prejudiquem a saúde interna das moradoras e seus filhos. “Essa parte da higiene é imprescindível”, pontua Juliana.

Quando recebidas pela primeira vez, após o encaminhamento do Centro de Estudo e Serviço Social (CEAS), e também através do SP 156, portal de acolhimento da Prefeitura, essas mulheres são locadas para os abrigos e centros que dispuserem de vagas. Chegando lá, são acolhidas com kit de cama novo e itens de higiene e direcionadas para seus quartos, tendo direito a um armário por pessoa, onde podem guardar seus pertences. No entanto, nem sempre essa é a realidade.

“Muitas chegam aqui sem nada... Não tem roupa, não tem calçado, não tem nada. Nem documento”, relata a assistente técnica.

Com cerca de 100 pessoas atendidas todos os dias por mais de 40 funcionários, os desafios internos também são grandes. Apesar da verba destinada pelo próprio governo, Nadia Nicacio, conta que sem as doações, a Casa Maria Maria não conseguiria sobreviver.

Assim como Samira e as mulheres atendidas na casa administrada por Nádia e Juliana, outras milhares continuam em situação de rua e vulnerabilidade social e seguem dependendo de doações e de centros de acolhimento como este para sobreviver. Para ajudar no acolhimento delas, ligue para o 156 ou contribua com doações para a Casa Maria Maria e demais centros e ONGS que fazem a diferença.