Os cidadãos paulistanos definiram os 55 nomes que ocuparão uma cadeira de vereador na cidade pelos próximos quatro anos no último domingo (06).

A coligação do atual prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), composta por doze partidos, foi a grande vitoriosa, conseguindo eleger ao todo 36 vereadores. A chapa de Guilherme Boulos, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), formada por oito siglas, vem em seguida com 16.

Entre os partidos, a maior bancada ficou com o PT, que perdeu um vereador e terminou com oito. O MDB do atual prefeito perdeu quase um terço de sua bancada e foi de onze para sete vereadores; União Brasil e PL também têm sete parlamentares cada.

O Podemos foi o partido que mais ganhou cadeiras na Câmara, saltando de dois para seis candidatos eleitos. O PSOL também ganhou uma cadeira, indo de cinco para seis. A Rede Sustentabilidade elegeu uma vereadora pela primeira vez na cidade e será o partido estreante na próxima legislatura com a vereadora Marina Bragante.

Já o Partido Social Democrático (PSD), comandado pelo ex-prefeito Gilberto Kassab, teve sua bancada reduzida pela metade, indo de seis para três vereadores. O Republicanos, partido do governador paulista Tarcísio de Freitas, também diminuiu sua bancada e vai de três para duas cadeiras.

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) não conseguiu eleger nenhum nome para ocupar uma cadeira de vereador. O candidato mais votado do partido foi Mário Covas Neto, filho do ex-governador Mário Covas e tio do ex-prefeito Bruno Covas, com apenas 5.825 votos.

Dos 51 vereadores que tentavam ser reeleitos para o cargo, 35 tiveram sucesso. Nomes importantes da política paulistana ficaram sem vaga, como Carlos Bezerra Jr. (PSD), Arselino Tatto (PT), Aurélio Nomura (PSD), Adilson Amadeu (União), Eli Corrêa (União), entre outros.

O atual presidente da Câmara Municipal, Milton Leite (União), não tentou se reeleger após 27 anos de mandato, porém conseguiu eleger seus dois candidatos Silvão Leite e Silvinho, todos do União.

Houve um aumento do número de mulheres no cargo, de treze para vinte parlamentares. Os partidos que mais elegeram mulheres foram PSOL e PL, com quatro vereadoras cada.

São Paulo terá ainda uma vereadora nascida em Cuba, Zoe Martinez - apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro. A futura parlamentar veio para o Brasil aos 12 anos e naturalizou-se em 2018. Martinez ficou conhecida por sua atuação como comentarista política em uma rede de televisão, de onde foi demitida após abertura de inquérito do Ministério Público contra disseminação de desinformação.

Veja abaixo como ficou a composição de cada bancada:

Conheça os mais votados

Dos dez candidatos mais votados para vereador, seis são mulheres e quatro homens. Entre eles, cinco nunca ocuparam cargos políticos, quatro são vereadores que conseguiram a reeleição e uma foi eleita vereadora no município de Boituva (SP) em 2020.

Lucas Pavanato (PL)

O jovem de 26 anos foi o vereador mais votado da cidade de São Paulo, terminado o pleito com cerca de 160 mil votos.

Nascido em Sorocaba (SP), teve uma campanha amplamente apoiada por nomes importantes do bolsonarismo como o vereador Fernando Holiday, o deputado Nikolas Ferreira e do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em 2022, Pavanato disputou o cargo de Deputado Estadual pelo Partido Novo, mas não conseguiu se eleger.

Ana Carolina Oliveira (PODE)

Com quase 130 mil eleitores, Ana Carolina foi a mulher mais votada na capital paulista em sua primeira eleição.

A futura vereadora ficou conhecida em 2008 após o assassinato de sua filha Isabella Nardoni, jogada do sexto andar de seu prédio pelo pai Alexandre Nardoni e pela madrasta Anna Carolina Jatobá.

Durante a campanha, ela afirmou que irá lutar pela proteção das vítimas de crimes violentos e do monitoramento dos presos em regime semiaberto. Disse ainda que trabalharia contra a violência infantil.

Veja a lista completa com os eleitos:

| VEREADOR/PARTIDO | VOTOS |

|---|---|

| Lucas Pavanato (PL) | 161.386 |

| Ana Carolina Oliveira (PODE) | 129.563 |

| Dr. Murillo Lima (PP) | 113.820 |

| Sargento Nantes (PP) | 112.484 |

| Amanda Paschoal (PSOL) | 108.654 |

| Rubinho Nunes (UNIÃO) | 101.549 |

| Luna Zarattini (PT) | 100.921 |

| Luana Alves (PSOL) | 83.262 |

| Dra Sandra Tadeu (PL) | 74.511 |

| Pastora Sandra Alves (UNIÃO) | 74.192 |

| Silvão Leite (UNIÃO) | 63.988 |

| Isac Félix (PL) | 62.275 |

| Zoe Martinez (PL) | 60.272 |

| Rodrigo Goulart (PSD) | 58.715 |

| Danilo do Posto de Saúde (PODE) | 58.676 |

| Gabriel Abreu (PODE) | 58.581 |

| Edir Sales (PSD) | 58.190 |

| Alessandro Guedes (PT) | 58.183 |

| Celso Giannazi (PSOL) | 57.789 |

| Cris Monteiro (NOVO) | 56.904 |

| Silvinho (UNIÃO) | 53.453 |

| Thammy Miranda (PSD) | 50.234 |

| Nabil Bonduki (PT) | 49.540 |

| Janaina Paschoal (PP) | 48.893 |

| Fabio Riva (MDB) | 44.627 |

| Major Palumbo (PP) | 43.455 |

| Rute Costa (PL) | 43.090 |

| Sidney Cruz (MDB) | 42.988 |

| George Hato (MDB) | 42.837 |

| Sansão Pereira (Republicanos) | 42.229 |

| André Santos (Republicanos) | 41.379 |

| Hélio Rodrigues (PT) | 40.753 |

| Amanda Vettorazzo (UNIÃO) | 40.144 |

| Marcelo Messias (MDB) | 40.079 |

| Marina Bragante (REDE) | 39.147 |

| Tripoli (PV) | 39.039 |

| Simone Ganem (PODE) | 38.540 |

| Sandra Santana (MDB) | 38.326 |

| João Jorge (MDB) | 36.296 |

| Ely Teruel (MDB) | 35.622 |

| Professor Toninho Vespoli (PSOL) | 34.735 |

| Silvia da Bancada Feminista (PSOL) | 34.537 |

| Sonaira Fernades (PL) | 33.957 |

| Dr. Milton Ferreira (PODE) | 33.493 |

| João Ananias (PT) | 33.225 |

| Kenji Palumbo (PODE) | 32.495 |

| Ricardo Teixeira (UNIÃO) | 31.566 |

| Jair Tatto (PT) | 30.905 |

| Eliseu Gabriel (PSB) | 30.706 |

| Dheison (PT) | 30.575 |

| Senival Moura (PT) | 30.480 |

| Renata Falzoni (PSB) | 30.206 |

| Keit Lima (PSOL) | 27.769 |

| Adrilles Jorge (UNIÃO) | 25.038 |

| Gilberto Nascimento (PL) | 25.038 |

Mais de seis milhões de pessoas votaram no maior colégio eleitoral do Brasil no último domingo (6). As urnas fecharam às 17h com o total de 26.513 seções em São Paulo, capital, e Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) foram escolhidos para a disputa do segundo turno, com 29,48% e 29,07%, respectivamente. Pablo Marçal (PRTB), que havia empatado tecnicamente com os outros dois candidatos nas últimas pesquisas, ficou em 3º lugar com 28,14%. Tábata Amaral (PSB), em quarto com 9,91% e José Luiz Datena (PSDB) com 1,84%. Os outros candidatos somam menos de 5% juntos. Os paulistanos deverão votar novamente no próximo dia 27 para decidir o prefeito da maior cidade da América Latina.

Os candidatos foram às seções na parte da manhã para continuar suas agendas no resto do dia. Marçal foi o único que optou por ir nos minutos finais antes do início das apurações. O cenário da capital manteve Nunes à frente na maioria da contagem dos votos, alternando apenas com o político do PRTB em primeiro lugar. Após 60% das urnas apuradas, o psolista alcançou o segundo lugar.

Durante as votações, os nomes para a prefeitura permaneceram na região sul da cidade. No bairro do Socorro, o atual prefeito esteve ao lado da esposa, Regina Nunes, do governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), e do seu vice, o Coronel Mello Araújo (PL). Em coletiva, declarou: “Desejo que a gente possa ter um dia de muita tranquilidade, que seja diferente de muitos episódios do período eleitoral. Acho que hoje a população vai para as urnas podendo ter tranquilidade para tomar sua melhor decisão”.

No Campo Limpo, Boulos estava acompanhado da família, da vice Marta Suplicy (PT), da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara (PSOL), e da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (REDE). O psolista comentou sobre o laudo fraudado, divulgado por Marçal na última sexta-feira (4), que afirmava resultado positivo para uso de cocaína por Boulos. “A gente segue em frente, sem se intimidar, porque o nosso compromisso de fazer dessa cidade uma cidade mais justa, mais humana, é maior do que qualquer ataque”, destacou.

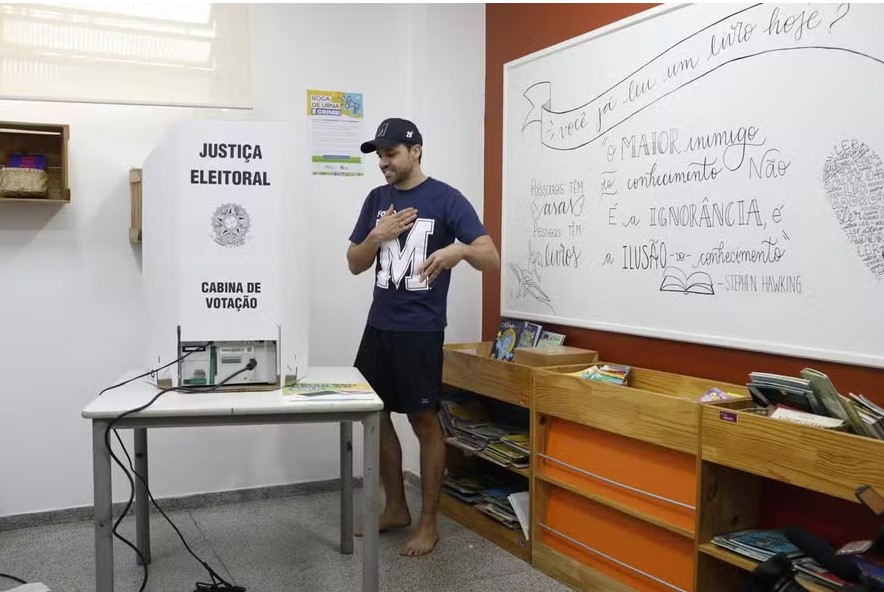

Nos últimos minutos para o fechamento das urnas, Pablo Marçal chegou sem companhia para votar em Moema. O empresário foi rodeado por jornalistas e apoiadores. Respondeu sobre o laudo falso publicado ter sido um ato de “boa-fé”. Questionado sobre estar sem calçado, o candidato afirma ser representação de como foi a caminhada municipal. "Vim descalço para mostrar meu sentimento de como foi a perseguição nessa campanha eleitoral. Um candidato ficar sem seu único meio nas últimas horas, uma decisão completamente desproporcional. Decidi vir nos últimos minutos para falar que os últimos serão os primeiros", declarou Marçal sobre a suspensão de suas redes sociais pela Justiça, em razão da publicação do documento falsificado, horas antes da votação.

Tábata Amaral votou no bairro onde cresceu, Vila Missionário. Entrou na escola com Geraldo Alckmin, vice-presidente e padrinho do partido, a esposa Lu Alckmin e o ministro do Empreendedorismo, Márcio França. Ela manteve-se positiva aos resultados e ressaltou que toda a luta é muito maior que a cadeira municipal.

Datena depositou seu voto no Jardim Colombo. O apresentador afirmou aos jornalistas que estavam com ele na seção eleitoral que se arrepende de levar a candidatura até o final. Ele afirmou que, independente dos resultados, não apoiará nenhum dos candidatos em segundo turno.

Após a divulgação dos resultados, os dois mais votados no primeiro turno se reuniram cada um em seu palanque com apoiadores e deram seus discursos de vitória.

No Edifício Praça da Bandeira, Nunes ressaltou os próximos passos até dia 27. “O segundo turno é uma situação onde a gente precisa refletir, e cada um de nós vai levar isso para a população: a diferença entre a ordem e a desordem, entre a experiência e a inexperiência, entre a boa gestão e a interrogação. A diferença entre o diálogo, a ponderação, o equilíbrio, e o radicalismo", destacou ao lado de Tarcísio de Freitas, que esteve ao seu lado o dia todo, e Gilberto Kassab, presidente do PSD. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que confirmou apoio a Nunes, não compareceu.

No Clube Piratininga, em Santa Cecília, Boulos, que possui apoio do presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva, manteve-se focado na vitória do segundo turno. “Quero dialogar com aqueles e aquelas que não votaram na gente no primeiro turno. A enorme maioria do povo de São Paulo votou pela mudança”, ressalta ao lado de apoiadores do governo Lula.

A deputada do PSB, Tábata, afirmou, em coletiva, que apoiará a candidatura de Guilherme Boulos no segundo turno. Marçal teve sua conta do Instagram de volta na tarde de segunda (7) e afirma que tem planos para 2026.

A reinauguração do Museu do Futebol de São Paulo traz diversas mudanças incluídas no acervo atual. Localizado no Estádio do Pacaembu, após oito meses de reforma, o local reabriu suas portas no dia (08/07), com uma nova proposta de apresentar a história do esporte. A inclusão feminina no conjunto do museu foi o grande diferencial, informações que antes não tinham visibilidade, agora recebem reconhecimento vindo das coleções futebolísticas.

Renata Beltrão, jornalista e mestra em Museologia, acompanha o tour com os visitantes e explica as mudanças ocorridas ao longo do tempo, dando ênfase à inserção da figura feminina. Os novos materiais incluídos no museu, foram frutos de pesquisas decorrentes de quinze anos para cá. Mesmo o esporte sendo praticado por mulheres desde os anos 20, a demanda por informações históricas se deu a pouco tempo atrás.

A visita conta com quatro instalações inéditas que falam apenas sobre o futebol feminino no período em que ele foi proibido no Brasil. Na época, em 1941, o presidente Getúlio Vargas assinou um decreto-lei que impedia as mulheres de praticarem esportes que não fossem adequados “à sua natureza”. O país estava prestes a enfrentar um período de ditadura militar, no qual a censura era algo comum, o que não foi diferente com as atletas mulheres.

(Foto / Reprodução: Júlia Polito)

Os primeiros registros de futebol feminino no Brasil são dos anos 20 e 30, eram divulgados por jornais locais de maneira sutil. O esporte não era visto como uma partida, mas sim como uma performance ou show, já que o circo era o local das “apresentações”. Ao longo desses anos o futebol entre mulheres não era praticado em clubes ou ligas, mas sim nas periferias e, mesmo não sendo impedida ainda, a modalidade era ligada apenas aos homens por ser considerada violenta.

A proibição do esporte veio em 1941, após um jogo ocorrido no Estádio do Pacaembu entre mulheres no ano anterior. O intuito era dar visibilidade e incentivar a figura feminina, mas o resultado foi extremamente contrário. Uma revolta foi gerada por grande parte da sociedade, e as notícias divulgadas serviram de combustível para o desagrado da opinião pública e das autoridades.

Através de um processo de regulamentação do esporte no Brasil, criou-se o CND (Conselho Nacional De Desporto), foi quando as autoridades decidiram proibir a prática feminina. O decreto-lei (3199, art 54) dizia que as mulheres não poderiam praticar esportes que não fossem adequados à sua natureza. A jornalista Renata Beltrão comenta: “As mulheres brasileiras continuaram jogando bola mesmo com risco de serem presas, o que de fato acontecia”

Em 1965 o decreto foi publicado novamente com mais detalhes, inibindo de vez a participação feminina, o que infelizmente nos proporciona poucos registros da época, que se passavam na ditadura militar. As mulheres jogavam de forma clandestina com medo de serem pegas. Apenas em 1979 a proibição teve seu fim, 38 anos depois. Porém, as coisas não melhoraram de uma hora para outra como esperado, o esporte ainda não recebia ajuda de clubes e federações, além de ser discriminado.

A modalidade foi regulamentada de fato somente em 1983, as competições, os calendários, a utilização de estádios, a inserção nos clubes, todos esses detalhes que antes eram liberados apenas para os homens, começaram a fazer parte do cenário feminino também. A primeira Copa FIFA aconteceu em 1991, ainda com muito amadorismo, a CBF assumiu de forma oficial o time. A seleção também estreou nas olimpíadas no ano de 1996, marcando de vez uma nova era.

(Foto / Reprodução: Instagram @selecaofemininadefutebol)

O futebol feminino passou por diversos problemas ao longo dos anos, um processo histórico que deixa marcas até hoje. Infelizmente a diferença de tratamento com o esporte das mulheres continua nítida, a falta de investimentos e de apoio permanece, mesmo que de forma mais “escondida”, ainda é necessária muita luta para igualar o patamar de benefícios e oportunidades masculinas no esporte.

Em entrevista à BBC News Brasil, Natália Pessanha, pesquisadora da Universidade Federal Fluminense (UFF), afirma que: “Em 2022, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) destinou aproximadamente R$ 200 milhões à seleção masculina principal. Outros R$ 70 milhões foram divididos entre o time feminino e sete seleções de base, segundo dados divulgados pelo próprio órgão.”

Marta, a rainha do futebol pode ser usada como grande exemplo, a atleta que recebeu o prêmio de melhor jogadora do mundo seis vezes e ganhou três medalhas olímpicas representando a equipe brasileira, nunca recebeu nem metade do salário de Neymar, também jogador da seleção de futebol brasileira.

Em 1970, durante a ditadura, o futebol brasileiro foi usado como estratégia política grandiosa pela primeira vez. Com a volta dos jogadores ao país, desembarcando em Brasília, Pelé e, o então presidente, Médici posaram juntos com a taça recém conquistada pela seleção mais aclamada do mundo na época. A cena protagonizou uma jogada do regime ditatorial, que buscava limpar e promover a aprovação do governo, o qual encarava crises e questionamentos constantes da população.

A tática abriu portas para que o mundo esportivo deixasse de ser só um entretenimento, se tornando um meio de convenção popular. É evidente que o país visto como símbolo da modalidade tenha seu imaginário afetado por resultados, desempenhos e campeonatos. O futebol paulista ilustra essa influência quando proíbe torcidas rivais da capital de estarem ambas presentes em um confronto.

A imprensa esportiva e o seu valor de compra

A mídia tem um papel crucial no controle de torcedores, seu comprometimento deve ser sempre com a verdade por meio da escuta de ambos os lados de um conflito. A junção entre a propaganda midiática, o interesse da elite do futebol e a política brasileira tornam os jornais e redes sociais um método de persuasão poderoso.

Esse padrão de manipulação é sútil e feito em partes, pequenas decisões, postagens oficiais, acobertamento de desvios e aumento de preços dos ingressos para os jogos. O mundo esportivo é um dos setores mais suscetíveis a esse tipo de domínio. Por estar amplamente ligado ao emocional de quem ama assistir e participar e presente no cotidiano seu alcance se torna ainda mais abrangente.

Renata Beltrão, coordenadora de comunicação e marketing do Museu do Futebol do Pacaembu, comenta sobre essa influência em entrevista no museu. “Tanto a imprensa quanto o museu são instituições legitimadoras de determinadas narrativas. Todo mundo que entra em um museu espera que ele entregue uma verdade em uma bandeja , da mesma forma que quando a gente abre o jornal esperamos ler a verdade.”

Renata também comenta sobre a parcialidade que os museus e a imprensa têm em comum: “Mas os museus têm vieses, assim como a imprensa. Que história a gente conta, que história deixamos de contar, tudo isso influi na forma como o público percebe, não só o próprio museu, mas aquele assunto de maneira geral.” É dever da imprensa se manter nos ideais da comunicação verídica e investigativa, não há espaço para que ela se torne arsenal de influência política e tenha um preço de venda.

O ‘time do povo’

A popularização da torcida e o sentimento de pertencimento são os fatores centrais para que a modalidade ganhe espaço na ‘família brasileira’, é comum que bairros inteiros parem as quartas e domingos durante 90 minutos para assistir e vibrar nos embates entre time da casa e adversários.

O Sport Clube Corinthians, um dos maiores clubes do estado, se auto apelidou como ‘time do povo’, sendo este um dos mantras de sua torcida. Com o crescimento do futebol, não só como esporte, mas como arma política, essa imagem se alterou. Escândalos de corrupção na diretoria e uso da renda dos jogos para interesses privados se tornam cada vez mais comuns. Por estes fatores a modalidade perde, aos poucos, sua essência, entusiasmo e espaço de união.

As polêmicas em torno de contratos milionários dos jogadores faz com que a torcida mais jovem, que nunca viu a nação conquistar uma Copa do Mundo, perca o entusiasmo e a crença nas novas seleções. O esquadrão de 70, visto como o “time da redenção”, que impulsionou as artimanhas políticas de Médici, antecedeu diretamente essa descrença da comunidade.

Durante as Olimpíadas de Paris 2024, um dos maiores eventos do mundo, atletas de diversos países se concentram para a conquista da tão sonhada medalha. Jornais, rádios e televisões foram o centro da atenção de toda sociedade por um longo mês. Brasileiros, espanhóis, haitianos, entre outras nações, acompanharam de perto cada detalhe. A cobertura midiática conectou nações inteiras a um mesmo foco: o esporte

No Brasil, essa conexão foi especialmente forte no futebol. Durante o governo de Getúlio Vargas, o político utilizou o esporte como ferramenta para reforçar a identidade nacional e promover o futebol como símbolo de união e orgulho do povo brasileiro.

A popularidade do futebol nas décadas de 1930 e 1940 foi aproveitada pelo Estado como ferramenta de propaganda, associando a "identidade verde e amarela" ao esporte. A imprensa da época, alinhada à narrativa oficial, passou a destacar o futebol como um fator com a capacidade de unir a nação.

O rádio brasileiro, nesta mesma época, estabeleceu uma conexão com o esporte após o presidente Getúlio Vargas autorizar a publicidade no meio. Com essa medida, as emissoras reorganizaram suas programações para alcançar o maior número possível de ouvintes. O futebol, que ganhava popularidade entre as classes trabalhadoras, tornou-se um dos principais atrativos.

As transmissões de partidas rapidamente conquistaram o público, consolidando o rádio como o principal meio de comunicação esportiva no país. No entanto, esse sucesso começou a ser desafiado nos anos 1960, com o avanço da televisão.

Com a ascensão da televisão, a primeira transmissão de uma partida de futebol no Brasil ocorreu durante a Copa do Mundo de 1970. Naquela época, as imagens ainda eram exibidas em preto e branco, o que gerava desafios para a visibilidade dos jogos na tela.

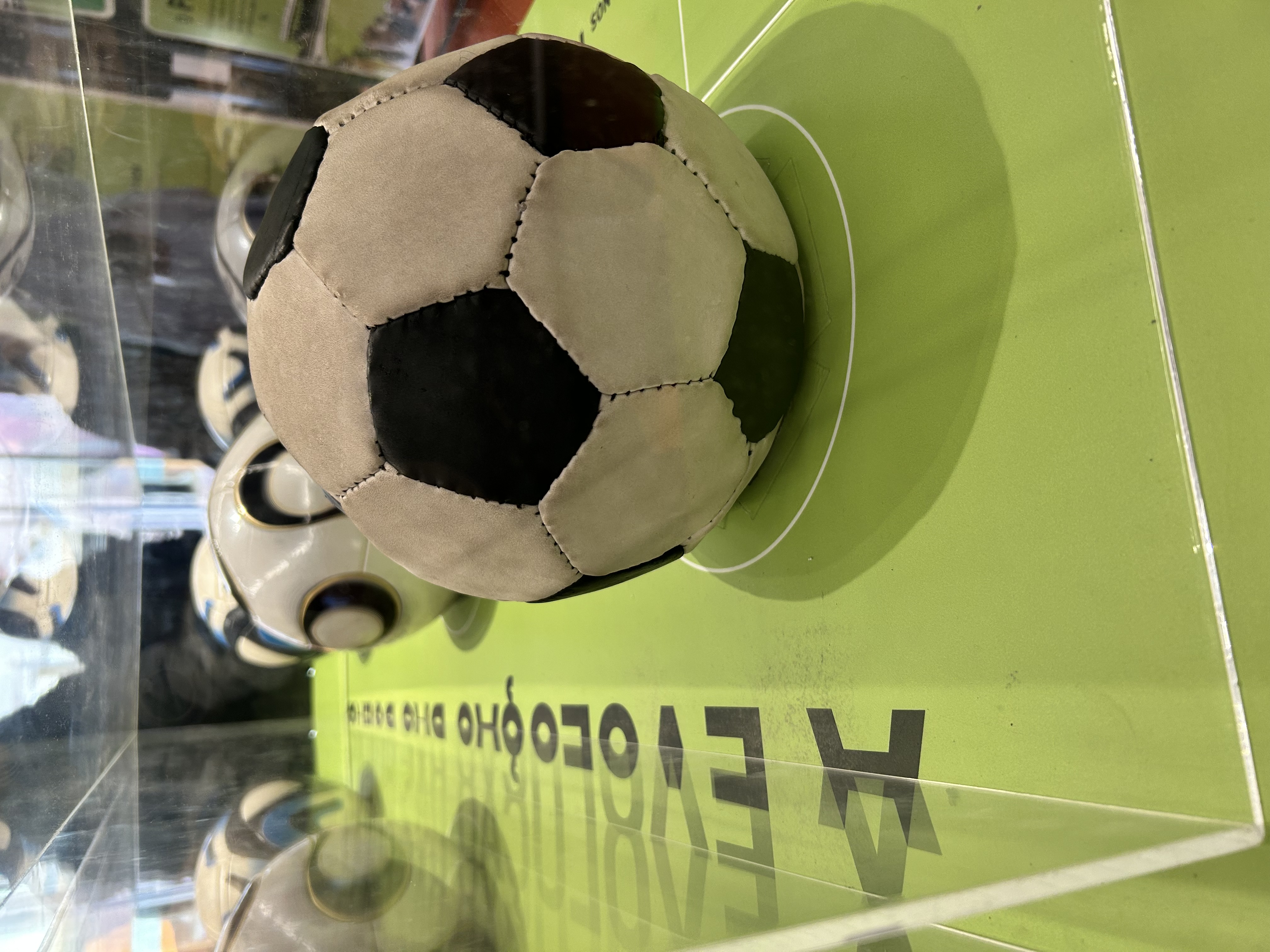

Renata Beltrão, jornalista e museóloga, explica alguns fatores que ajudaram a contornar essa limitação visual durante uma visita ao Museu do Futebol, em São Paulo: “A bola Telstar surgiu em um contexto em que, nos anos 70, a Copa do Mundo foi transmitida ao vivo, pela primeira vez, para o mundo inteiro. A bola tinha uma questão que resolvia um fator da televisão na transmissão. Ela permitia uma visibilidade maior no campo, por conter aqueles hexágonos e pentágonos, branco e preto.”

A inovação da bola Telstar não apenas facilitou a transmissão em preto e branco, mas ganhou milhares de espectadores interessados no esporte. A partir de 1970, as transmissões ao vivo pela televisão transformaram-se no meio mais consumido e um dos mais utilizados para o acompanhamento de eventos esportivos.

Atualmente, a FIFA continua modernizando na fabricação das bolas de futebol. “As bolas de hoje não têm mais costura e são de outro tipo de material que deixa um pouco mais leve, perfeita, esférica e menos sujeita a deformação durante o jogo.”, comenta Beltrão.

Das rádios para as mídias sociais

Apesar da queda de popularidade nos últimos anos, as rádios ainda são muito utilizadas. Com o avanço da televisão e das mídias sociais, o jornalismo e os meios de comunicação passaram a dominar o cenário informativo, devido à interatividade e ao imediatismo de conteúdo das plataformas digitais.

Muitas emissoras de rádio migraram para o formato digital, investindo em streaming e podcasts. No entanto, plataformas como TikTok e Instagram se destacam por permitir uma troca de informações e comentários durante eventos esportivos, proporcionando uma cobertura mais participativa e em tempo real.

Esse movimento também reflete no Museu do Futebol, um dos espaços mais importantes da história do esporte, localizado em São Paulo. Ao longo dos anos, a tecnologia e a evolução do próprio futebol transformaram o museu em um ambiente mais dinâmico e interativo. A adaptação às novas formas de comunicação permite que o público explore o acervo de maneira mais imersiva, conectando passado e presente com a mesma instantaneidade e interação que vemos nas redes sociais.

O rei do futebol brasileiro: Pelé

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, conhecido como um dos maiores jogadores da história do futebol, marcou a mídia esportiva e internacional desde sua primeira Copa do Mundo, em 1958, quando conquistou seu primeiro título mundial com apenas 17 anos.

O auge de Pelé coincidiu com o fortalecimento do jornalismo esportivo. Antes de sua estreia na Copa do Mundo de 1958, essa área da comunicação já era relevante, mas ganhou ainda mais força com a ascensão do novo atleta. Pelé passou a ser destaques de reportagens e programas que contavam sobre a sua trajetória e conquistas.

Na década de 1960, após o sucesso das rádios, a televisão foi o meio que ganhou força e a Copa do Mundo de 1970, transmitida ao vivo, consolidou Pelé como um esportista de alto padrão. Mesmo com imagens em preto e branco, as transmissões aumentaram sua visibilidade, tornando-o um dos primeiros jogadores a se beneficiar desse meio.

Apesar de o atacante ter se aposentado sete anos depois, seu legado continua preservado, e o jornalismo esportivo, assim como os meios de comunicação, mantendo a sua memória viva para as novas gerações.