Por Wanessa Celina

No Brasil, em 2023, o Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos (ELSI-Brasil) apontou que 37% dos adultos com mais de 50 anos possuem dores crônicas. Além do desconforto físico elas afetam a saúde mental dos pacientes. Em março de 2025, uma pesquisa feita por Johns Hopkins Medicine revelou que, aproximadamente, 40% dos adultos com dor crônica manifestam sintomas clinicamente significativos de depressão e ansiedade.

Dores crônicas são definidas como aquelas que duram mais de três meses e que devem ser tratadas para sempre. Podem ser fibromialgia, dor lombar crônica, enxaqueca crônica, hipertensão, diabetes e outras outras doenças, explica o reumatologista da Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo, José Eduardo Martinez. Segundo afirma, existe uma ligação direta entre dores crônicas e o estado emocional do paciente, sendo que um influência o outro.

Do ponto de vista da neurofisiologia, a correlação é facilmente explicada. O cérebro humano percebe a dor após uma série de modificações nos nervos que caminham pelo sistema nervoso periférico – o que transmite informações dos órgãos para o cérebro – , algumas das áreas cerebrais que precipitam a dor são, também, as que são ativadas nas questões emocionais, explica Martinez.

Para tratamentos de dores crônicas, a associação entre os tratamentos com médicos e fisioterapeutas em conjunto com um apoio psicológico, pode ter uma boa ação no quadro dos pacientes. Em outubro de 2023, foi sancionada a Lei nº 14.705/2023 que oferece a pacientes com fibromialgia, síndrome da fadiga crônica ou síndrome complexa de dor regional, um atendimento multidisciplinar – como fisioterapia, psicoterapias e medicina – feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Mesmo com esses outros apoios psicológicos, o impacto que a doença traz na relação social também afeta o paciente. Segundo José Martinez, uma das principais queixas dos pacientes que têm doenças que geram dor é não serem compreendidas como doentes. Muitas pessoas não percebem que estão convivendo com alguém que esteja sofrendo de dor crônica e o tratamento acaba por ser mais difícil para o paciente.

Isso é um caso de Giovana, que possui enxaqueca crônica. Com apenas 23 anos, ela gosta de sair e se divertir com os amigos, mas muitas vezes fica incapaz de sair de casa por causa das dores. Quando era adolescente suas dores começavam leves e aumentavam até ser uma dor insuportável, depois de adulta, as dores começaram a ser sempre as mesmas, começavam a doer muito forte de uma vez.

Muitas vezes, quando ia sair com seus amigos e as dores começavam fortes, Giovana teve que desmarcar os encontros. “A dor que sinto é tão forte que só quero ficar deitada na cama, um dos fatores que me atrapalha muito é a iluminação, então lugares muito iluminados, com luzes piscantes acabam piorando minha dor”, relata a jovem. Muitas vezes, seus amigos achavam que ela só estava sendo “frescurenta” e ficavam chateados, assim, o seu tratamento começou a ficar solitário, não ia mais para as aulas, se isolava, e comparava com “pessoas mais saudáveis que eu”, declara.

O reconhecimento da enxaqueca crônica como uma doença pelos seus amigos seria fundamental para Giovana. “Muitas pessoas ainda dizem coisas do tipo "Eu faço várias coisas com dor de cabeça, trabalho com dor de cabeça, vou pra aula, é só tomar um remédio que passa", mas a enxaqueca é uma dor totalmente diferente, chega a ser insuportável”, diz. Giovana é uma entre as milhares de pessoas que entendem que tratar doenças não necessita só dos médicos e dos medicamentos, mas, também, de uma colaboração com toda a população.

Por Helena Haddad

Apesar de representarem metade da população mundial, as mulheres continuam sub-representadas nas pesquisas médicas. A lacuna nos ensaios clínicos compromete a eficácia, a segurança e a equidade dos tratamentos disponíveis hoje. Segundo levantamento publicado na Nature Medicine (2024), menos de 35% dos estudos clínicos globais incluem dados diferenciados por sexo, e apenas 20% consideram como os medicamentos afetam homens e mulheres de forma distinta. Até 1993, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos (NIH) proibia a participação de mulheres em idade fértil em ensaios clínicos, sob o argumento de proteger possíveis gestações. O resultado foi uma medicina construída sobre o corpo masculino como padrão universal: dosagens, efeitos colaterais e até sintomas de doenças graves, como o infarto, foram definidos a partir de corpos de homens jovens e brancos.

Durante décadas, o corpo feminino foi visto como instável, hormonal e difícil de estudar — uma percepção que moldou uma ciência que não representa as mulheres. Até hoje, muitos sintomas femininos são subestimados ou confundidos com causas psicológicas, explica a psiquiatra Maria Franco.

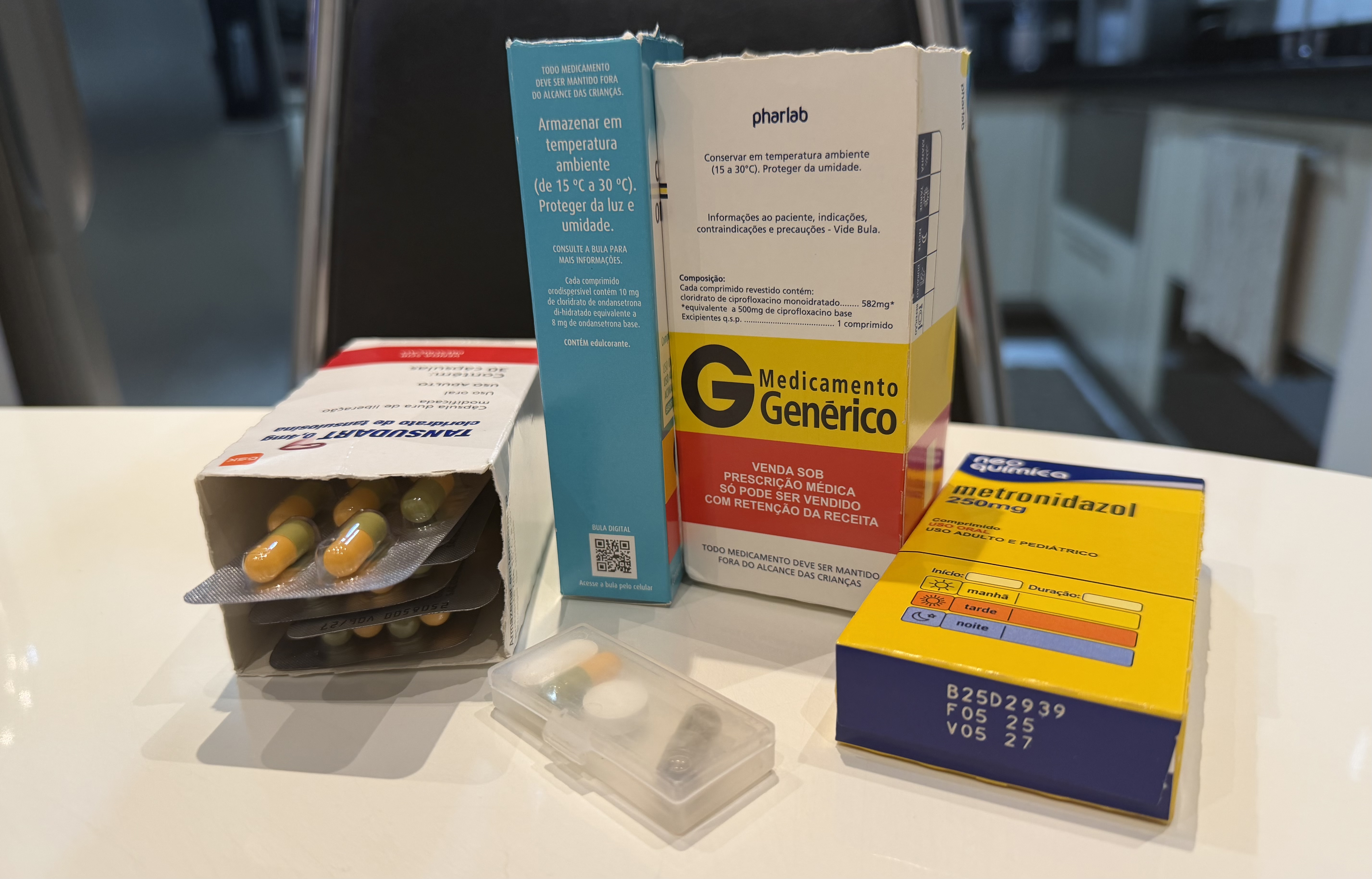

Casos recentes reforçam a urgência dessa discussão. Um exemplo é o medicamento Zolpidem, usado para insônia. Estudos mostraram que as mulheres metabolizam a substância mais lentamente, o que faz com que acordem ainda sob efeito sedativo — aumentando o risco de acidentes. A FDA já havia reduzido pela metade a dose recomendada para mulheres em 2013, e, em 2024, a Anvisa atualizou as bulas no Brasil após relatos de efeitos adversos graves, como sonambulismo e confusão mental.

Um estudo publicado na Biology of Sex Differences em 2024, analisou 86 medicamentos aprovados pela FDA: em 76 deles, as mulheres apresentaram maior concentração da substância no sangue, e em 96% dos casos isso estava associado a maior incidência de reações adversas — como náusea, tontura e arritmia. Em resumo, a maioria dos remédios vendidos hoje ainda é testada e dosada para corpos masculinos.

O corpo feminino possui diferenças de massa magra, gordura e metabolismo hepático. Essas variáveis interferem diretamente na absorção e eliminação de medicamentos, explica a psiquiatra.

A desigualdade de gênero também aparece no atendimento médico. Em 2024, um levantamento do Instituto Patrícia Galvão apontou que 61% das mulheres brasileiras afirmam não se sentirem ouvidas por profissionais de saúde. As queixas vão de dores crônicas desconsideradas a diagnósticos errados de doenças cardíacas, endometriose e lúpus. Casos como o de Lidiane Vieira Frazão, que morreu 22 dias após o parto durante a pandemia de Covid-19, sem atendimento adequado, ilustram o impacto disso. A família denunciou o hospital por violência obstétrica e negligência médica.

O viés masculino na medicina é tão antigo quanto a própria ciência. A partir do século XIX, o corpo feminino passou a ser tratado como “anômalo” — sujeito a histerias, desequilíbrios hormonais e instabilidade emocional. Essa visão ainda ecoa em práticas clínicas e diagnósticos enviesados. A Organização Mundial da Saúde reconhece que o viés de gênero é uma das principais causas de erro de diagnóstico no mundo. Não basta incluir mais mulheres nos testes. É preciso mudar o olhar, considerar o ciclo hormonal, a gravidez e a menopausa, conclui a Dra. Franco.

Desde 2017, o Brasil oferece gratuitamente a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), método de prevenção eficaz contra o vírus HIV, disponível no Sistema Único de Saúde para qualquer pessoa sexualmente ativa, maior de 15 anos de idade. Na prática, o remédio é amplamente divulgado entre homens, especialmente da comunidade LGBTQIA+, enquanto as mulheres ficam excluídas dessa prevenção.

Segundo dados do Ministério da Saúde publicados no Boletim Epidemiológico sobre HIV em 2023, 35% dos brasileiros que continham o vírus do HIV eram mulheres, representando cerca de um terço dos novos casos no Brasil todos os anos. Além disso, 80% dos casos de infecção por HIV entre mulheres se deu em relações heterossexuais, evidenciando uma vulnerabilidade específica.

A PrEP é uma ferramenta promissora para elas, que podem usar o remédio para prevenir a infecção pelo HIV. Tanto as solteiras quanto as que estão em um relacionamento mas não sabem do histórico de testagem para infecções sexualmente transmissíveis do parceiro ou parceira correm o risco de infecção quando fazem sexo sem camisinha.

Porém, neste ano, somente 8,8% dos usuários de PrEP foram mulheres cisgênero e 3,2% mulheres trans. A infectologista Camila Bicalho explica: “As mulheres não têm informação ou conhecimento sobre a prevenção, que pode ser utilizada por elas”.

“Por muito tempo, a utilização do preservativo como único método de evitar casos de HIV era a única saída. Hoje, a prevenção passa por várias medidas, uma delas é a PrEP. Se utilizada corretamente reduz o risco de contrair o HIV por meio de relação sexual em até 90%, e por meio de compartilhamento de drogas injetáveis em até 70%.Quando pensamos em saúde pública, o impacto da PrEP é a diminuição de novos casos de HIV”, segundo doutora Camila.

O QUE É PrEP?

A Profilaxia Pré-Exposição prevê o uso de um comprimido usado antes da relação sexual que impede que o HIV se multiplique no organismo. O comprimido combina dois medicamentos (tenofovir e entricitabina) que bloqueiam alguns “caminhos” que o vírus usa para infectar o organismo. Assim, mesmo que a pessoa entre em contato, a infecção não se instala. A utilização pode ser diária ou sob demanda (somente quando a pessoa tiver uma possível exposição de risco ao vírus).

É recomendado o uso da prevenção para pessoas que estão em um relacionamento sexual com um parceiro ou parceira que vive com HIV, não use preservativos regularmente, tem um ou mais parceiros sexuais com status de HIV desconhecido, estão envolvidos em um trabalho sexual comercial, teve uma doença sexualmente transmissível bacteriana recente ou usou drogas injetáveis nos últimos seis meses.

Mulheres cisgênero, pessoas trans ou não binárias designadas como sexo feminino ao nascer, e qualquer pessoa em uso de hormônio a base de estradiol, que queiram fazer o uso de PrEP oral diária, devem tomar o medicamento por pelo menos 7 (sete) dias para atingir níveis de proteção ideais.

A PrEP sob demanda deve ser utilizada com a tomada de 2 comprimidos de 2 a 24 horas antes da relação sexual, +1 comprimido 24 horas após a dose inicial de dois comprimidos +1 comprimido 24 horas após a segunda dose.

É possível pegar o medicamento em serviços de saúde do SUS, como UBSs, bem como em farmácias da rede privada com receita médica. Em São Paulo, pode usar o aplicativo e-saúdeSP para encontrar a PrEP ou pegar em máquinas de distribuição nas estações de metrô.

O ESTIGMA

Apesar da relevância preventiva, muitas mulheres não aderem ao medicamento ou nem sabem o que é. A doutora Camila explica que, até a revisão de 2022, a PrEP foi direcionada sobretudo a “populações vulneráveis”, o que na prática priorizou homens que fazem sexo com homens e travestis/trans. “As mulheres, até 2022, não eram consideradas como população vulnerável para uso de PrEP”, diz a médica.

Ainda assim, segundo a doutora, a histórica sub-representação das mulheres em pesquisas sobre a PrEP pode ter sido um dos fatores que contribuíram para a baixa adesão: “Algumas hipóteses foram levantadas, como, por exemplo, o fato de as mulheres cisgênero não terem sido incluídas nos primeiros estudos de avaliação da PrEP, inclusive com retratação de alguns laboratórios que se comprometeram a incluir mulheres cisgênero nas próximas avaliações.”

Ensaios clínicos como o VOICE e o Fem-PrEP mostraram resultados positivos pouco expressivos em mulheres. Isso ocorreu principalmente pelo uso inconsistente da medicação e a falta de campanhas voltadas ao público feminino. Mais do que limitar conclusões científicas, essa realidade contribuiu para alimentar a ideia equivocada de que a PrEP “não era para mulheres”, quando o que faltava era suporte à adesão e estratégias de comunicação adequadas.

Mas, ainda segundo a infectologista Camila, ainda há muitas outras possibilidades para a baixa adesão das mulheres “como o fato delas se sentirem seguras em uma relação heterossexual e abandonarem a utilização do preservativo, sem buscar outra forma de prevenir as infecções pelo HIV”. “Além disso, os serviços ginecológicos, onde as mulheres frequentam anualmente para fazer o papanicolau e também a mamografia, não discutem com essas mulheres a possibilidade da PrEP.”, acrescenta ela. Os profissionais de saúde, quando não são devidamente treinados, deixam de mencionar a opção ou o fazem de forma estigmatizante, afastando as pacientes.

Para Myrt Cruz, professora e doutora em Ciências Sociais da PUC SP, essa falta de conhecimento sobre a prevenção tem a ver com uma barreira social: “Não é uma decisão deliberada de uma mulher não acessar a sua própria saúde, aos recursos disponíveis para a sua própria saúde; mas há um julgamento moral, há um machismo estrutural que impede e dificulta que ela acesse esses recursos.”

A professora explica que “o machismo estrutural faz com que essa mulher, muitas vezes, confie cegamente nesse parceiro com quem se relaciona, sem ter uma visão crítica de que esse parceiro pode estar tendo relacionamentos sexuais com outras pessoas. Essa é uma ideia muito estigmatizada e complicada, que foi, durante décadas, dissuadida pela mídia. Então, há um desconhecimento, uma ignorância em torno do que se trata e a necessidade de desconstruir esse estigma”.

Em contextos de violência de gênero, dependência econômica ou restrição de autonomia, a capacidade de negociar o uso do preservativo é limitada, e o acesso a alternativas como a PrEP fica ainda mais comprometido. Desigualdades de renda, baixa educação em saúde sexual e reprodutiva também influenciam negativamente a busca e a permanência no uso da medicação.

Assim, barreiras sociais e culturais limitam o acesso das mulheres ao diagnóstico e tratamento precoce do HIV. A ausência de campanhas voltadas ao público feminino reforça a falta de informação, enquanto o estigma em torno do uso, frequentemente associado à promiscuidade ou a práticas sexuais consideradas de risco, acaba gerando receio e vergonha.

“Há necessidade de que as universidades, centros de pesquisa, centros comunitários se apropriem desse discurso, do conhecimento e trabalhem de um jeito que chegue até essa mulher, de forma clara, objetiva, que atinja elas”, declara Myrt.

A PrEP é uma ferramenta poderosa, mas que só cumprirá seu papel se estiver acessível a todas as pessoas que dela necessitam, especialmente aquelas que historicamente foram invisibilizadas. Incluir as mulheres é uma questão de justiça social e de saúde pública. O combate ao HIV precisa ser coletivo e livre de preconceitos. E isso começa com o reconhecimento de que a prevenção também é e deve ser para elas.

O alvorecer do dia começa a despontar no horizonte, e milhares de meninos e meninas acordam para assumir responsabilidades que deveriam ser exclusivas do mundo adulto. Nas cidades, oferecem balas nos semáforos; no campo, ajudam na colheita; em lares da periferia, cuidam dos irmãos menores. Esse dia a dia revela mais do que trabalho precoce, é a adultização forçada.

De acordo com relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 138 milhões de crianças se encontravam em situação de trabalho infantil em 2024. Dentre elas, 61% dos casos estavam no setor agrícola, e 54 milhões ocupavam cargos de perigo à integridade do menor.

No Brasil, os dados também são alarmantes. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) do IBGE, em 2023 havia 1,6 milhão de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos nessa situação. O número, embora menor do que há vinte anos, ainda apresenta uma dura realidade: 4,2% de toda uma geração que deveria estar apenas estudando, brincando e crescendo sem pressa. Entre eles, 586 mil enfrentam tarefas que colocam sua saúde em risco.

As desigualdades regionais dão forma ao problema. No Nordeste, 506 mil meninos e meninas ajudam a sustentar suas famílias, seja na roça, seja em atividades informais nas cidades. No Sudeste, os semáforos e camelódromos mostram outra face do mesmo drama. Já no Norte, quase 7% das crianças dessa faixa etária trabalham. A cor da pele também pesa, crianças pretas e pardas, que já são maioria entre os mais jovens, representam 65% de quem trabalha antes da hora.

A rotina é pesada. Mais de um quinto dos que estão no trabalho infantil enfrentam 40 horas ou mais de serviço por semana, jornada igual à de um adulto. Para os de 16 e 17 anos, quase um terço já vive essa realidade. A escola é um dos pontos mais afetados, enquanto quase todas as crianças brasileiras estão matriculadas, apenas 88% das que trabalham conseguem permanecer estudando. As outras veem a sala de aula ser substituída pelo balcão, pelo campo, pela rua.

O prejuízo não é só educacional, a infância roubada também deixa marcas emocionais. Muitos aprendem cedo a conviver com a preocupação da falta de comida, com o medo do desemprego dos pais ou com a responsabilidade de cuidar dos irmãos. A pressa em amadurecer elimina o espaço do lúdico, das brincadeiras que ensinam a sonhar.

Mesmo com a proibição legal para menores de 16 anos, com exceção aos aprendizes a partir de 14, a regra é constantemente rompida. Nas comunidades mais pobres, a urgência da sobrevivência transforma a contribuição das crianças em algo naturalizado, quase obrigatório. Assim, ser criança acaba parecendo um privilégio distante. Cada hora de trabalho antecipado é também uma hora a menos de estudo, de descanso, de prática esportiva, de futuro.

Responsabilidades no esporte

Esse cenário também afeta o desempenho esportivo de jovens atletas, que precisam tomar decisões e assumir responsabilidade muito cedo, sendo, em alguns casos, os principais provedores de fonte de renda das famílias.

Em entrevista a AGEMT, conhecemos Cristian Alves Oliveira, um dos atletas que viveu essa realidade. Hoje em São Paulo, o jovem de 18 anos é originário de Belford Roxo na Baixada Fluminense (RJ) e veio sozinho para a capital paulista por causa de uma oportunidade que surgiu no começo do ano de 2025.

Cristian chegou a São Paulo para ser o goleiro do Real Cubatense de São Bernardo dos Campos na Taça São Paulo, campeonato amador organizado pela Federação Alternativa de Desporto.

"Eu só ia disputar esse campeonato e voltar para o Rio, mas, ao decorrer dessa competição, outras oportunidades surgiram: morar aqui e defender o clube que estou hoje. Essa chance surgiu em um momento que eu estava pensado em parar de jogar bola. Então quando recebi essa oportunidade de poder vir para São Paulo e jogar, eu agarrei como se fosse a esperança do meu futuro." Destaca o atleta.

Presente desde sua infância, o futebol se tornou um objetivo na vida de Cristian quando tinha 15 anos. Em 2022, ele decidiu que queria viver disso, mas não conseguia focar totalmente no esporte, pois tinha que estudar e trabalhar. O goleiro lembra que arrumou seu primeiro emprego com 14 anos, em um Sacolão, para poder ajudar sua família.

"Comecei a trabalhar cedo para poder ajudar em casa e para ter minhas coisas. Eu tinha que dividir o tempo para treinar, trabalhar e estudar. Era uma rotina muito cansativa que eu tinha no Rio e, às vezes, tinha que sacrificar alguma dessas coisas porque atrapalhava um pouco no meu rendimento esportivo, mas eu não podia deixar de trabalhar e ajudar em casa."

Três anos depois, o atleta está se dedicando só ao futebol. Ele conta que a vida na capital paulista é muito diferente de Belford Roxo, porém ele segue atrás de seu objetivo porque a família depende dele. “É uma rotina muito cansativa, mas é a oportunidade que eu pedia a Deus e ele está me proporcionando. Cheguei em São Paulo em 4 de janeiro e vim sozinho, um grande desafio para mim. Conviver longe da família não é fácil, tem que saber lidar com as emoções, saudades etc., mas sempre tento manter contato com eles porque assim ameniza um pouco as saudades.”

A história de Cristian mostra um cenário recorrente em nosso país, pois, embora tenhamos diretrizes que regulam a prática esportiva de crianças e jovens como Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei Geral do Esporte (Lei 14.597/2023), outros mecanismos sociais inviabilizam a prática esportiva plena.

Isso leva muitos, ainda novos, a abandonarem seus sonhos. Como exemplo, uma reportagem feita pela Folha de São Paulo em 2024 analisou a trajetória dos atletas que jogaram a Copa São Paulo de Futebol Junior, a copinha, em 2010. Segundo os dados obtidos, 36,9% dos atletas desistiram de tentar a carreira no esporte.

Esses dados em um dos campeonatos mais importantes de formação de futebolistas são preocupantes. Vale destacar que o futebol é o esporte mais popular no país, ou seja, os dados em outras modalidades, como as olímpicas, devem ser mais críticos.

O país até tem o programa Bolsa Atleta, que entrou em vigor em 2025 com o objetivo de patrocinar individualmente atletas e para-atletas de alto rendimento em competições nacionais e internacionais de sua modalidade. Contudo a maioria dos esportivas enfrentam inúmeras barreiras socioeconômicas até conseguirem chegar de fato nessas competições de alto rendimento, em que poderão vislumbrar um futuro mais otimista.

Trabalho doméstico

Entre as várias faces da adultização forçada, uma das mais silenciosas é a realidade de crianças que assumem tarefas domésticas para que seus pais ou responsáveis possam trabalhar fora. Longe de ser apenas uma “ajuda”, essa dinâmica transfere a elas responsabilidades que ultrapassam os limites da infância, comprometendo seu desenvolvimento emocional, social e até escolar.

Catia Silene, psicóloga infantil, explica que, ao assumir papéis que não condizem com sua idade, essas crianças podem carregar marcas profundas para a vida adulta. “As crianças sobrecarregadas, com muitas responsabilidades inadequadas para sua idade, podem desenvolver ansiedade, estresse e um sentimento constante de pressão”, afirma.

Segundo ela, isso ocorre porque muitas vezes o esforço não é reconhecido, o que gera “baixa autoestima e a sensação de que nunca são boas o suficiente... é uma independência colocada em um lugar que não é dela”.

Em 2023, segundo a PNAD, da população estimada de 38,3 milhões de crianças e adolescentes, 52,6% (cerca de 20,1 milhões) realizavam afazeres domésticos e/ou tarefas de cuidado, sendo 69% de classes baixas e 57% meninas. Em famílias numerosas ou sem condições financeiras de contratar alguém para cuidar dos mais novos, é comum que o filho ou a filha mais velha seja encarregado dessa função.

A psicóloga alerta que esse modelo pode desorganizar a noção de autoridade dentro do lar. “Às vezes os pais dizem: ‘cuida do seu irmão porque você é mais velho’. Mas esse jovem não tem maturidade para ocupar esse lugar e acaba recorrendo a formas punitivas ou ameaçadoras. Isso confunde quem é cuidado... quando isso se perde dentro da família, a confusão se projeta para a vida em sociedade” explica.

Esse cenário, além de prejudicar a relação entre irmãos, pode gerar dificuldades sociais futuras. Uma criança que cresce sem referências claras de autoridade tende a apresentar comportamentos desafiadores e resistência a regras, tanto na escola quanto em outros ambientes. Apesar de, em alguns casos, ‘despertar’ um senso precoce de responsabilidade, a adultização no espaço doméstico tira da criança oportunidades essenciais de brincar, conviver com os demais jovens e aprender pela sua própria experiência pessoal.

O debate sobre adultização infantil revela que, por trás da ideia de “ajuda em casa” ou de “responsabilidade precoce”, existe uma prática que limita direitos e impõe às crianças papéis que não deveriam assumir. Longe de ser um sinal de maturidade, trata-se de um processo que compromete a infância e pode deixar marcas para a vida adulta.

Mais do que enxergar “pequenos adultos”, é preciso compreender também que se trata de um fenômeno ocasionado por desigualdades de gênero, classe e raça, do qual sobrecarregam as crianças. Encarar essa realidade como uma violação de direitos é um passo essencial para que a infância deixe de ser vista como apenas uma passagem para a vida adulta, mas sim como uma iniciação no mundo, com práticas de aprendizado, inocência e, além de tudo, protegidas.

Diagnosticada inicialmente com fibrose hepática, que evoluiu para uma cirrose sem causa definida, Andréa Teixeira Soares aguardou oito anos por um transplante de fígado. Nesse período, perdeu três gestações e viu a incerteza se tornar rotina. Hoje, ela é coordenadora da Associação Paulista de Apoio ao Transplante (APAT) e ajuda outros que passam pela mesma experiência da espera por um órgão.

O Brasil é referência mundial em transplantes públicos: mais de 30 mil procedimentos foram realizados em 2024, segundo dados do Ministério da Saúde. Porém, no mesmo ano, 78 mil pessoas ainda permaneciam na fila de espera sem tempo estimado, com a procura maior por rins, córneas e fígado.

A situação de Andréa, que hoje atua na tesouraria da APAT, faz parte dessa estatística que aponta que a espera por um órgão compatível e a falta de acolhimento nesse período geram um novo obstáculo para quem precisa da cirurgia.

Após passar pela operação e por um processo delicado de recuperação, Andréa foi convidada para atuar como voluntária na APAT, na casa que hoje é localizada no Cambuci, em São Paulo. “Eu sabia o que significava estar naquela fila e eu queria ajudar. A vida é uma troca, ninguém vive sozinho”, diz a coordenadora, à AGEMT.

Criada há 20 anos por médicos clínicos e cirurgiões da clínica Hepato, a APAT atende pacientes de outros estados que não conseguem permanecer em São Paulo durante o tratamento pré e pós-transplante e auxilia financeiramente e socialmente na permanência na capital durante esse período. Todo o trabalho realizado pela associação é mantido através de doadores, voluntários, ex-pacientes, médicos e entidades sociais.

Desde sua fundação em 2004, a instituição já realizou mais de 10,5 mil atendimentos e mantém uma casa de apoio que oferece estadia, alimentação, orientação psicológica, nutricional e acompanhamento médico para pacientes e acompanhantes vindos de diversos lugares do País.

Os pacientes chegam encaminhados por equipes médicas de diferentes estados quando estão próximos de receber um órgão e chegam junto a um acompanhante, para a internação, administração de medicamentos e cuidados individuais. Sem comprometer a autonomia dos transplantados, a associação enfatiza que o processo não termina na cirurgia e que cada órgão exige um protocolo de recuperação individual.

Entre os que encontraram acolhimento na instituição está André, transplantado há 19 anos e diabético. Ele perdeu a visão, mas afirma ter ganhado uma nova percepção sobre a vida ao morar temporariamente no lar de apoio: “Eu agradeço pela oportunidade de poder viver bem, de ter esse suporte. Hoje eu não enxergo mais, mas posso ver além do que meus olhos me mostram. Sinto o carinho e esforço de todos aqui.”

Casos como o dele, que passou por um transplante duplo (rim e fígado), não são incomuns, mas aumentam o tempo de espera, já que o órgão precisa vir de um “doador falecido” – que tenha morrido de AVC, morte encefálica ou com morte causada por parada cardiorrespiratória, também de acordo com o Ministério da Saúde.

Além do acolhimento social, a APAT atua no campo científico. Médicos da clínica Hepato participam de pesquisas nacionais e internacionais, estágios no exterior e projetos de formação de equipes transplantadoras. A instituição também lidera o “Transplantes sem Fronteiras”, que apoia a criação de novos centros e casas de apoio inspirados nesse modelo.

“Nosso objetivo é impedir que pacientes abandonem o tratamento por falta de recursos. Muitas vezes, o transplante é a única chance de um recomeço”, afirma Andréa.