Aproximando-se do doloroso marco de cinco anos desde a tragédia de Brumadinho, a necessidade de preservar a memória torna-se mais crucial do que nunca. 270 vidas foram perdidas naquele trágico dia 25 de Janeiro, três corpos estão desaparecidos até hoje e ninguém foi punido.

Há apenas três anos, o estado de Minas Gerais já havia sido marcado por outra tragédia, desta vez em Mariana, em um episódio que deveria ter servido como alerta para o futuro. Contudo, a negligência persistente em reconhecer a verdadeira situação das barragens resultou em perdas irreparáveis de vidas humanas e em um dos mais devastadores crimes ambientais da história do país.

Brumadinho não poderia ter sido uma repetição trágica após Mariana. Isso levanta questões inquietantes sobre a eficácia das medidas adotadas desde então. O que mudou nos últimos anos? Como estão as vítimas e suas comunidades? Quais foram os passos tomados para evitar que novas catástrofes ocorram? E o meio ambiente, tão severamente afetado, conseguiu se regenerar?

Para entender o presente, é imperativo revisitar os dias em que os mares de lama foram rompidos, mergulhando nas histórias das vítimas e examinando as ações tomadas pelas autoridades e empresas desde então.

BRUMADINHO

25/01/2019 sexta feira 12:28:18

Era fim de manhã da sexta-feira, dia 25 de Janeiro de 2019, quando a Barragem 1, da Mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale, se rompeu em Brumadinho. A base do reservatório cedeu, desencadeando uma avalanche de rejeitos de mineração. Em um curto intervalo de 3 minutos, a lama engoliu implacavelmente tudo que se encontrava embaixo da barragem, ao longo de uma distância de quilômetros.

O "tsunami" formado pela ruptura arrasou o centro administrativo e o refeitório da Vale- que por conta do horário, estava povoado- máquinas de mineração, linhas férreas, uma ponte, residências, pousadas e até mesmo currais. A vegetação e os rios, impiedosamente, também foram impactados. 270 pessoas foram mortas pela queda da barragem.

A Barragem I (B1), outrora uma peça fundamental do complexo, passou por uma metamorfose em seus últimos anos, transformando-se em uma espécie de lixão inativo. Desde julho de 2016, já não recebia mais rejeitos de minério de ferro das minas do Feijão e Jangada, marcando um capítulo pós-catastrófico oito meses após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana.

A B1 no Córrego do Feijão, era uma barragem considerada a montante. Uma barragem a montante é um tipo de estrutura de contenção de água utilizada em projetos de represamento. Ela é construída utilizando predominantemente os próprios rejeitos e sedimentos provenientes da mineração ou de outros processos industriais. Este tipo de barragem é caracterizado por ter sua estrutura construída em camadas sucessivas, com os materiais mais recentes sendo depositados na parte superior. O método é conhecido por ser muito mais econômico em comparação com outros tipos de barragens, pois utiliza os próprios rejeitos do processo minerário.

No entanto, barragens a montante têm sido associadas a outros ocorridos de quedas, além de Brumadinho e Mariana. Isso ocorre porque a deposição contínua de materiais na parte superior da barragem pode torná-la mais suscetível a instabilidades, incluindo deslizamentos de terra e rupturas. Além disso, a técnica pode resultar em um aumento do teor de água na parte superior da barragem, tornando-a potencialmente mais propensa a falhas e exige fiscalização e monitoria constante de seu estado.

A visão da Vale, respaldada pelo governo de Minas Gerais no final de 2018, era "descomissionar" a estrutura. Na prática, esse ambicioso plano envolvia esvaziar o imenso tanque de terra e água por meio de métodos de drenagem. Simultaneamente, seriam realizadas escavações com máquinas pesadas, configurando um novo garimpo de rejeitos, visando extrair o restante do minério presente no resíduo.

A grande diferença para a barragem de Brumadinho, era que a barragem era instável, e tanto a Vale, quanto a Tuv Sud (empresa Alemã que emitiu o laudo falso de estabilidade da B1) sabiam da realidade. As investigações revelaram que a execução de perfurações verticais foi o catalisador para a liquefação, desencadeando o colapso da estrutura já fragilizada em 25 de janeiro de 2019. Apesar de estar ciente dos problemas enfrentados pela barragem, a consultora Tüv Süd emitiu Declarações de Condição de Estabilidade, permitindo que a estrutura continuasse operando, mesmo com um fator de segurança abaixo das recomendações internacionais. A mineradora estava ciente da situação e apresentou os documentos correspondentes às autoridades competentes.

Em entrevista com o jornalista Murilo Rocha, co-autor do livro-reportagem “Brumadinho: a engenharia de um crime”, ele explica:

"A Vale desenvolve um sistema super tecnológico de monitoramento de barragens e algumas medidas na tentativa de evitar. Mas o que a gente percebe, e eu estou falando do intervalo primeiro de Mariana a Brumadinho, é que, mesmo com essas medidas, a questão da produção, de não parar a produção, sendo bem claro, de manutenção do lucro, da atividade, da mineração, se sobrepôs a todos esses processos. No momento que se constatou que a barragem tinha um risco de ruptura, se constatou isso mais ou menos um ano e dois meses antes dela romper, esses padrões de segurança foram ignorados. Todo padrão foi desenvolvido. Na hora que falou assim, olha, ela opera com um fator de segurança abaixo do permitido. Aí, de repente, quando eles viram isso, eles preferiram maquiar isso. Falaram, não, porque se tivesse que fazer alguma coisa, ia ter que parar a produção. Iam ter que parar a produção da mina lá, do complexo. Então, eles preferiram, apesar de toda a tecnologia da legislação, das normas internas, eles preferiram ignorar, omitir, negligenciar, continuar com a operação, para não ter que parar a atividade de uma barragem."

Três anos antes, Minas Gerais havia sofrido os efeitos da queda da barragem de Mariana. Em Mariana, mesmo com uma barragem cinco vezes maior que a B1, o grande alvo da tragédia foi o meio ambiente, que sofre até hoje, e 19 pessoas foram declaradas mortas. O contrário pode se dizer sobre Brumadinho, em que o maior alvo foi a vida humana.

As vítimas

Murilo, foi questionado sobre a interação que teve com a família das vítimas durante o período de escrita. O autor revelou que se surpreendeu com as respostas, inicialmente, pois percebeu o sentimento dúbio dessas vítimas. “Se orgulhavam muito, gostavam muito de trabalhar para a Vale, porque a Vale pagava nem, era uma empresa considerada séria, e que tinha uma série de benefícios, né, eles gostavam de trabalhar para a Vale.”

Mas logo em seguida, Murilo conta que a parte mais tocante eram as histórias, e a tristeza dos familiares de terem encontrado os corpos dos parentes incompletos.

“Os bombeiros falavam em segmentos corpóreos. Eles localizavam segmentos corpóreos. Nem dá para falar em pedaços, às vezes eram só segmentos de corpo. Então, esse processo, para as famílias das vítimas, foi muito doloroso. Esse par de reconhecimento, ter que achar fragmentos de corpo para reconhecer… tem gente que enterrou o braço, tem gente que enterrou a perna. E depois que enterrava, o IML ligava de novo e achava outro segmento. Então, é uma morte que não acaba nunca.”

Os últimos anos

Após Brumadinho, a realidade que ficou a se enfrentar era a enorme autonomia que as mineradoras tinham no país, o setor minerário no Brasil era autorregulado, sem uma fiscalização genuína por parte do Estado. Uma vez que as mineradoras diziam que suas barragens eram seguras, elas eram. Sem questionamentos. Sem provas concretas.

Por isso, foi surgindo um grande terror após o dia 25 de janeiro de 2019. No rescaldo de uma trágica calamidade, veio à tona a revelação de que várias barragens apresentavam possíveis problemas, gerando um clima de insegurança. Imediatamente após o incidente, as empresas responsáveis pelas barragens optaram por declarar estado de emergência. Em uma reação surpreendente, começaram a realocar comunidades que residiam nas proximidades, indicando uma desconfiança em relação à segurança das estruturas.

A revelação trouxe à luz a falta de confiança nas garantias de segurança das mineradoras. O temor generalizado provocado pela tragédia instigou as próprias empresas a admitirem a possibilidade de problemas em suas barragens. O resultado foi uma ação de autorregulação, com as mineradoras assumindo um papel proativo na evacuação de áreas de risco. Este comportamento aponta para um cenário em que, na ausência de uma fiscalização rigorosa por parte do Estado, as empresas do setor se auto gerenciavam, transformando o papel do Estado em uma mera formalidade burocrática. Apenas um carimbador de papéis.

Mas depois de Brumadinho, iniciou-se um movimento de desativar as barragens a montante no Brasil. Hoje em dia, 65 barragens deste tipo ainda existem no Brasil. 44 delas em Minas Gerais. Mas é um processo lento e caro.

“Eu não colocarei minha mão no fogo se ocorresse outra tragédia. Eu acho que nem eles colocam a mão no fogo, ninguém nessa... Eu acho que o que eles passaram a fazer, eles, as mineradoras, não necessariamente o governo, eles melhoraram esses métodos de fiscalização deles, monitoramentos. Muito porque isso causou um impacto muito ruim para o setor. Eu digo impacto financeiro. Então, assim, para não perder dinheiro, eles estão realmente, talvez, eles próprios, monitorando melhor essas atividades.” Disse o jornalista, Murilo Rocha, quando questionado sobre o descomissionamento das barragens.

O acordo de reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem em Brumadinho, no valor de R$ 37,6 bilhões, celebrado entre o governo do estado, a Vale e as instituições de Justiça, completará dois anos.

Até o momento, a empresa desembolsou aproximadamente R$ 23,6 bilhões, corrigidos pela inflação, o que representa 58% do montante total. A Vale comunicou que "mais de 13,5 mil pessoas já formalizaram acordos de indenização para reparação dos danos decorrentes do rompimento da barragem B1 em Brumadinho, e em virtude das evacuações em outras regiões". A empresa revelou que, no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2022, destinou um montante total de R$ 37,2 bilhões para indenizações individuais e iniciativas de reparação.

Outras ações em andamento incluem:

- Pagamento de auxílio financeiro a 109 mil pessoas impactadas;

- Fortalecimento dos serviços públicos em Brumadinho e outros 25 municípios afetados;

- Investimento de R$ 248 milhões na modernização do complexo de saúde de Brumadinho, abrangendo UPA, hospital e centro de especialidades;

- Distribuição de máquinas pesadas para manutenção de estradas rurais nos municípios da bacia do Rio Paraopeba;

- Recuperação da MG-060, no trecho entre Esmeraldas e São José da Varginha;

- Obras e reformas em hospitais da Rede Fhemig;

- Construção de bacias de contenção de água da chuva no Córrego Ferrugem, em Belo Horizonte;

- Recuperação ambiental de cerca de 42 hectares com o plantio de aproximadamente 55 mil mudas.

O meio ambiente

Perto de completar 5 anos, o rompimento da barragem de Brumadinho deixou marcas e um impacto na fauna e flora imensuráveis. A recomendação de não utilização da água bruta do Rio Paraopeba para qualquer fim, entre Brumadinho e Pompéu permanece.

De acordo com o relatório divulgado ainda em 2019, após alguns dias da tragédia, cerca de 125 hectares de florestas foram perdidos, sendo o equivalente a mais de um milhão de metros quadrados ou 125 campos de futebol. A lama percorreu mais de 300km, e afetou 18 municípios, entre essas regiões afetadas se localiza a aldeia indígena Naô Xohã, que fica a 22km de Brumadinho e foi extremamente afetada pela poluição da água. A população da aldeia, dependia do rio para a pesca e demais tarefas, segundo o cacique Háyó Pataxó Hã-Hã-hãe um odor

A Vale possui projetos ambientais em andamento como forma de reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem. Mas ainda assim, o impacto da tragédia na natureza “será sentido por anos” advertiu a ONG WWF- BRASIL.

O desenvolvimento judiciário

Foi só em janeiro de 2023, dois dias antes do rompimento da barragem completar quatro anos, que a Justiça Federal acatou a denúncia feita pelo Ministério Público Federal (MPF) contra 16 pessoas e as empresas responsáveis pela barragem do Córrego do Feijão, a Vale e a Tüv Süd. Os envolvidos foram acusados por crimes contra o meio-ambiente, e também de homicídio qualificado.

Segundo a investigação, a realização de perfurações verticais foi o estopim para a liquefação que levou ao rompimento da estrutura, que já estava frágil. A investigação também mostra que a consultora Tüv Süd emitiu Declarações de Condição de Estabilidade falsas, que permitiram que a estrutura continuasse funcionando normalmente mesmo com o nível de segurança abaixo do recomendado pelos padrões internacionais. A Vale também sabia da situação e apresentou as declarações às autoridades.

Em uma entrevista ao G1, a vice-presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo rompimento da barragem (Avabrum), Andressa Rocha, fala sobre a impunidade dos denunciados nesse processo: “"É impressionante como os réus estão escolhendo por quem querem ser julgados. Esse não agir da Justiça e essa paralisação fazem com que nosso sofrimento só aumenta. Quem são os responsáveis pelo crime da Vale em Brumadinho? Essa ausência de resposta deixa a gente em uma situação de prisão", afirmou Andressa. O único filho de Andressa, Bruno Rocha, que trabalhava na Vale, foi uma das 270 vítimas da tragédia.

Até o final desta matéria, ninguém tinha sido responsabilizado pelos crimes cometidos.

Ao ser questionado se ainda há alguma coisa que deve ser feita, Murilo Rocha finalizou a entrevista assim:

"Eu acho que do ponto de vista social, cabe a nós, da imprensa, continuar dando visibilidade para o que está acontecendo lá. Acho que é fundamental dar visibilidade para as famílias das vítimas, acompanhar o processo judicial, o processo criminal, ambiental e o drama das pessoas. Acho que a gente tem que mostrar, tem que, todo ano, fazer o aniversário, os protestos, porque essas pessoas sentem-se desamparadas. No fim, elas têm, claro, advogados e tal, mas a gente sabe que a imprensa é fundamental para dar essa visibilidade. Então, acho que cabe a nós mostrar essa morosidade da justiça, essa injustiça da justiça. Cabe a nós continuar apontando o dedo no que está errado ali. Acho que esse é o nosso papel enquanto imprensa, ouvir, dar voz a eles, dar protagonismo para eles, porque muitas vezes, realmente, eles são atropelados no processo. São fechadas as indenizações com o Estado e tal, com o governo federal, e, às vezes, eles ficam de fora, eles não são ouvidos. Então, acho que passa muito... Ainda há alguns corpos a serem achados, não sei se ainda é possível, porque já são cinco anos passados. Mas, enfim, os bombeiros continuam lá, até para dar uma satisfação para as pessoas que não tiveram os corpos localizados. Mas acho que o mais importante é continuar cobrindo essa luta, os dramas."

Esta reportagem foi produzida como atividade extensionista do curso de jornalismo da PUC-SP.

Antigamente, algumas tribos indígenas utilizavam o fogo para fertilizar o solo, realizando queimadas controladas, sem o risco de se alastrar para o restante da floresta. No entanto, nos dias de hoje, as queimadas são utilizadas para a expansão da agricultura e agropecuária, principalmente nas regiões do cerrado e da floresta amazônica. Esta prática tornou-se uma opção atrativa devido à sua rapidez e baixo custo para limpar áreas desmatadas. As consequências dessa abordagem podem ser desastrosas, tornando extremamente difícil a recuperação das áreas afetadas. Os impactos não se limitam apenas ao Brasil, mas reverberam globalmente, representando uma ameaça irreparável para o meio ambiente.

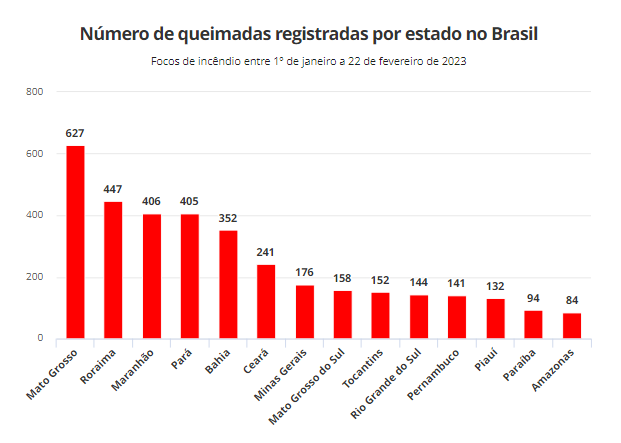

No primeiro semestre de 2023 foram queimados 2,15 milhões de hectares, evidenciou o levantamento da MapBiomas. A pesquisa ainda mostra que 68% de todas as queimadas no Brasil aconteceram na Amazônia, 1,45 milhão de hectares queimados. O cerrado teve 639 mil hectares destruídos, representando 30% das queimadas no país, sendo o segundo bioma mais afetado. Segundo Ane Alencar, coordenadora do MapBiomas Fogo e diretora de Ciência do IPAM, a poluição do ar decorrente das queimadas é um dos maiores problemas na floresta amazônica. "É mais um indicativo da necessidade de reduzir o uso do fogo na região, principalmente em anos como esse com ondas de calor frequentes e período de seca mais intenso decorrente do El Niño, fenômeno natural caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do oceano Pacífico na sua porção equatorial" completa Alencar.

Mas, quais são as causas das queimadas no Brasil? e as consequências? Nossa equipe de reportagem decidiu ir a fundo e investigar no que as mudanças climáticas recentes têm a ver com este dano ambiental majoritariamente causado pelo homem.

Apocalipse?

Em São Paulo, maior cidade do país, faz 5 anos que, ao menos uma vez ao ano, o céu fica escuro e faz o dia virar noite. Mas não por um eclipse solar ou tempestade, ou até praga bíblica, e sim por conta dos incêndios que ocorrem por toda a flora brasileira, a maioria esmagadora dessas queimas tem origem justamente na ação humana.

Mas é verdade que as nuvens que escurecem parte do país não eram apenas “fumaça”, trata-se de dois fenômenos, um meteorológico e outro antrópico, que se juntaram. é o que afirma o professor Ricardo Marcílio em seu canal no YouTube “Trata-se de um fenômeno natural nessa época do ano. a MPA (Massa Polar do atlântico) vem do sul erguendo vapor quente e úmido onde passa e formando nuvens densas que não permitem a passagem de luz (...) junto com outro fenômeno natural e antrópico das queimadas no centro-oeste, que acaba condensando a fumaça que vinha do continente e torna tudo ainda mais ‘escuro’”

Foto tirada no dia 19/8/2019 por Bruno Ulivieri/Ofotográfico

É fato que as queimadas não são apenas causadas pela ação humana, mas as atividades mais custosas ao meio ambiente são as atividades da agropecuária. Segundo o monitoramento do MapBiomas sobre a Evolução Anual da Cobertura e Uso da Terra (1985-2022), 50% da área de mata nativa do Cerrado, o bioma brasileiro mais afetado pelo fogo nos últimos 5 anos, hoje está dedicada ao agronegócio, sendo a maior parte dedicada à criação de gado.

No pantanal, uma das regiões onde ocorreram as queimadas que escureceram o céu da capital paulista, o cenário se repete: 99% do território onde se pratica a agropecuária é atribuído a pastagem de boi. O cultivo de gado, inclusive, está totalmente atrelado a este movimento expansivo-agressivo no Brasil. Pois justamente é o boi que necessita de espaço e uma vegetação campestre para poder ser criado em massa.

Solo empobrecido

Na agricultura a técnica da queimada é usada, mas não é benéfica, visto que a queimada tem consequências praticamente irreversíveis no solo, segundo estudo publicado pela Embrapa: o incêndio altera, direta ou indiretamente, as características físicas, químicas, morfológicas e biológicas dos solos, como o pH, teor de nutrientes e carbono, biodiversidade da fauna, temperatura, porosidade e densidade.

Foto/Reprodução: Jacto

Este processo torna o campo extremamente pobre para qualquer cultivo que não seja a monocultura geneticamente modificada. Isso empobrece não somente o chão, mas também a própria qualidade do alimento, além de secar lençóis freáticos, podendo, literalmente, criar um deserto a longo prazo.

As consequências imediatas das queimadas nos últimos anos no Brasil representam um desafio complexo, envolvendo não apenas impactos ambientais, mas também sociais e econômicos. O aumento significativo dos focos de incêndio, intensificado pelo desmatamento, coloca em risco a diversidade biológica, compromete a qualidade do ar e representa uma ameaça para as comunidades locais. A relação entre as queimadas e o desmatamento, como indicado por especialistas, ressalta a necessidade urgente de estratégias integradas de preservação e conscientização. O alarmante aumento no número de incêndios na Amazônia, superando registros anteriores, requer medidas imediatas para mitigar os danos e preservar um patrimônio natural essencial não apenas para o Brasil, mas também para o equilíbrio ambiental global.

Impactos das queimadas

As queimadas têm um impacto direto na natureza brasileiro, várias espécies, tanto de planta quanto de animal, acabam sofrendo. Uma pesquisa feita entre 2001 e 2019 pela Universidade do Arizona (EUA), com participação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) analisou 11.514 espécies de plantas e 3.079 espécies de animais vertebrados, entre aves e mamíferos. Dos que já estavam ameaçados de extinção, entre 70% e 85% perderam grande parte de seus habitats naturais pelo fogo. Na Amazônia, há uma grande quantidade de plantas que têm propriedades medicinais, de alimentação, são mais de 2.000 mil registradas, de mais de 30.000 mil que participam do ecossistema, e grande parte pode ser perdida pelas queimadas.

Outros que são afetados com as queimadas são as tribos nativas, muitas de suas terras são invadidas e tomadas pelos agricultores para expandir as suas plantações. Esse número de invasões vêm aumentando nos últimos anos por conta da má fiscalização e medidas ineficientes do governo.

As queimadas também influenciam no aumento do efeito estufa, por conta da alta emissão de gás carbônico para a atmosfera e o aumento do aquecimento global. Esse calor intenso provoca queimadas naturais, principalmente no cerrado, onde é muito seco, e são muito difíceis de serem controladas, por ser em alta escala.

Redução de danos

Vários dos dados que constam nesta reportagem foram retirados do site MapBiomas, organização que monitora mensalmente as atividades benéficas e maléficas ao meio ambiente Brasileiro e mundial, lá você pode acompanhar os acontecimentos e dados atualizados do desmatamento no Brasil.

Além do MapBiomas, há também organizações sérias que ajudam no combate ao fogo nas matas brasileiras, como o instituto SOS Pantanal, uma das organizações não governamentais mais ativas e confiáveis no combate a queimadas no centro-oeste, que inclusive aceita doações, que serão convertidas de forma confiável e prestativa nesta batalha pelo meio ambiente.

A luta pelo meio ambiente próspero é de todos, inclusive dos que moram em meio urbanos, vamos cuidar para que o futuro continue a ser verde e a natureza resista.

Esta reportagem foi produzida como atividade extensionista do curso de Jornalismo da PUC-SP

A maioria das pessoas ao pensar na cidade de São Paulo imaginam um lugar caótico e lotado de prédios – o que não deixa de ser verdade, mas a cidade tem muito mais a oferecer além de edifícios e mais edifícios. Mesmo sendo uma grande metrópole, a capital paulista é a sexta cidade mais arborizada do país, contando com 113 parques e áreas verdes espalhadas por seu território.

O ensaio fotográfico a seguir mostra apenas uma pequena parcela da natureza encontrada em São Paulo, focando no centro da cidade, onde é possível encontrar diversas árvores dobrando uma esquina.

Por Laura Paro (texto) e Yasmin Solon (audiovisual)

Montanhas e montanhas de lixo, mais especificamente de materiais recicláveis. Pessoas trabalhando incessantemente, separando cada reciclável com suas próprias mãos e colocando em sacos grandes. Mais oito toneladas de lixo chegam para continuar o trabalho do dia. Essa é a rotina da Associação Vinte e Oito, uma das quase trinta cooperativas de reciclagem habilitadas em São Paulo. Localizada em um galpão atrás de uma viela na Avenida Sapopemba do bairro Jardim Adutora, no extremo da zona leste da capital paulista, a cooperativa surgiu há cerca de 10 anos. O caminho até lá, partindo do centro da capital, é longo: um ônibus, um trajeto de metrô, um trajeto de monotrilho e depois uma viagem de 20 minutos de carro, totalizando aproximadamente uma hora e meia até o destino final. Ao chegar lá, o que se vê primeiro são pilhas de lixo reciclável em um local amplo, quase todo a céu aberto, e pessoas separando manualmente, em sacos grandes, cada variedade de material.

Marlene, a presidente da entidade, lida diariamente com essas montanhas de lixo. Ela conta que a organização surgiu não só para promover melhorias no meio ambiente, mas também para ajudar pessoas necessitadas: a maioria dos funcionários é composta por mulheres que antes estavam desempregadas, com filhos e em situações difíceis. Ela conta que o trabalho na cooperativa funciona a partir da reciclagem e os funcionários, ao receberem mais de oito toneladas de lixo por dia, separam os materiais por categoria (plástico, papel, papelão, metal, entre outros). Depois de passar por muitos outros processos, o material é vendido a várias empresas, que compram por quilo e por um preço absurdamente barato comparado ao trabalho árduo, pesado e braçal que é realizado ali, por pouco mais de 70 pessoas. Quando fundou a cooperativa, o que ela mais queria era ajudar a situação do bairro e empregar as pessoas que necessitavam de ajuda, e foi exatamente isso o que foi feito – essa é a principal função da associação por trás de “somente” separar o lixo. É no sentido de que, por trás de toneladas de papelões e plásticos das mais diversas especificidades e estados, pessoas vulneráveis encontram uma forma de renda para sustentar a família e ainda de poder manter o forte compromisso com o meio ambiente.

A questão é que a invisibilidade de uma atividade importante como essa é a realidade atual da cooperativa e das pessoas que trabalham lá. Ao passarem horas embaixo de um sol escaldante ou na chuva intensa para analisar o que de fato é material reciclável e o que é lixo, dão alguma dignidade merecida para o meio ambiente – uma ação que deveria ser feita juntamente com todos os habitantes do Planeta, mas que na verdade preocupa apenas alguns cidadãos que são os que se propõem a fazer. E mesmo assim, essas pessoas não têm o reconhecimento merecido e digno, algo que faz parte do mínimo para viver bem.

Uma dessas pessoas é Patrícia, de 31 anos, que tem duas filhas pequenas e começou a trabalhar na entidade depois de se sentir na necessidade de ter uma renda mínima para sustentar suas filhas. Ela conta que, em lugares como este, as pessoas não têm valor e são tratadas como lixo; mas que mesmo assim, ela aprecia o que faz. Patrícia encontrou não só uma forma de ajudar financeiramente a família, mas também de ajudar a natureza em que ela e toda a sociedade vivem.

Além disso, ao reforçar ser possuidora de um trabalho digno como qualquer outra pessoa, Patrícia conta que não sabe como seria a vida e o ambiente caso não existissem as cooperativas. Uma atividade que deveria ser feita por todos dentro de suas próprias casas, na realidade, é um trabalho considerado invisível pela sociedade. E é com esse descuido das pessoas que vivem os catadores, com uma vida difícil e muitas vezes mínima. Patrícia diz que eles cuidam de algo que, na verdade, deveria ter sido cuidado por todas as pessoas em todos esses anos de vida; não é somente sobre as oito toneladas que a associação recebe por dia, mas sim, sobre o acúmulo de lixo e descuido que tem transformado o ambiente em um lugar quase que inabitável.

Na verdade, aqueles que lidam com o que a maioria pensa ser um problema do governo, sequer são assistidos por este. Marlene contou e Patrícia criticou o corte na distribuição das cestas básicas que contribuem para a renda e subsistência de famílias que eram fornecidas pela prefeitura. Além disso, a presidente relata que o problema principal reside nas condições que os recicladores se encontram, devido ao baixo retorno financeiro da associação, que até final do ano passado era melhor. Este ano, o preço dos materiais baixou muito e, consequentemente, a renda mensal dos trabalhadores sofreu uma grande queda. Isso tudo porque a cooperativa se mantém de forma independente, não possuindo nenhum auxílio do governo ou qualquer patrocínio, sendo o dinheiro escasso até para comprar materiais de trabalho (como luvas que seriam usadas no manuseio do lixo) ou para comprar as cestas básicas aos trabalhadores, que atualmente estão suspensas.

Marlene conta que, mesmo sendo difícil e mesmo sem o amparo necessário do governo, a entidade se mantém funcionando. De acordo com a presidente e a Patrícia, a atividade de reciclagem é feita por amor e força de vontade, pois financeiramente a entidade não obtém muito retorno. A associação tem dificuldades em manter os seus compromissos financeiros e, segundo Marlene, a situação fica ainda mais complicada com os funcionários, que precisam desse dinheiro para sobreviver.

A reciclagem deveria ser reconhecida por todas as pessoas de uma sociedade e praticada individualmente e diariamente por todos. As cooperativas, que se envolvem na pauta ambiental e executam esse trabalho indispensável ao ecossistema, não possuem o apoio e o reconhecimento que deveriam ter. É um trabalho árduo em prol de um ambiente mais saudável, mas os envolvidos não possuem sequer uma vida digna. É nesse sentido em que, infelizmente, com uma pauta tão importante e necessária como essa, se perpetua a negligência por parte do governo, o que é também uma forma de desprezar os trabalhadores envolvidos que são considerados invisíveis.

O reflorestamento feito por um dos vizinhos da Avenida Paulo Azzini em Mairinque (cidade do interior de São Paulo) é exemplo bem sucedido de uma alternativa para reverter a desertificação causada pelo desmatamento. Neste local, a duplicação da via e a retirada dos eucaliptos para venda causaram a degradação da vegetação local. O desmatamento e a perda de solo fértil e produtivo intensificam os efeitos da crise climática que o planeta enfrenta, recentemente classificada como fase de “ebulição global” pelo secretário-geral da ONU (União das Nações Unidas), pois a redução do número de árvores é uma das causas do efeito estufa. Iniciativas de reflorestamento como essa servem de inspiração para a construção de uma consciência ambiental, necessária para a desaceleração de um dos maiores problemas ambientais da atualidade.