Por Tábata Pereira dos Santos

As controvérsias envolvendo o carnaval 2022 seguem vigentes em diversos estados brasileiros e violam direitos que envolvem o público e o privado dentro da sociedade. Em São Paulo os desfiles das escolas de samba e os ingressos seguem abertos. Já os blocos de rua, em especial os de origem e público periférico, que foram proibidos de irem às ruas devido aos protocolos estipulados para conter a contaminação da Covid-19 e sua mais recente variante, a ômicron, permanecem cancelados, ao invés de adiados como ocorreu com os desfiles privados.

No dia 4 de abril foi divulgada uma carta pública intitulada Carnaval de Rua Livre com Diversidade e Democracia! Contra a Violência Policial e a Censura, assinada pelas entidades Associação de Bandas Carnavalescas de São Paulo (Abasp), Arrastão dos Blocos, Comissão Feminina, Fórum dos Blocos, União dos Blocos de Carnaval de Rua do Estado de São Paulo (UBCRESP) e Ocupa SP, em que contraria a decisão da prefeitura que proíbe que os blocos de rua desfile na capital, enquanto liberam os desfiles no sambódromo do Anhembi.

Segundo o documento, os blocos respeitaram a pandemia e não realizaram nenhum evento carnavalesco durante os últimos dois anos, porém atualmente não existem motivos para que a festa independente seja impedida, pois o cenário sanitário é estável e promissor. A carta ainda questiona os critérios que privilegiam aglomerações em eventos privados e reprime os eventos públicos, "O sambódromo já está com a festa marcada e não há justificativa para proibir o carnaval de rua livre, diverso e democrático, nesse abril de 2022".

No dia 5 de abril, o prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB), divulgou em nota que o carnaval de rua poderia acontecer no feriado de Tiradentes em 21 de abril, desde que os blocos banquem a infraestrutura necessária para o evento, "Se tiverem uma condição de manter com gradil, segurança, médico ambulância, plano de emergência, de rota de fuga, não vai ter nenhuma objeção", frisou. Além disso, os blocos devem obter autorização da Polícia Militar e dos órgãos que regulam eventos de rua. Os requerimentos listados pelo prefeito não são possíveis de serem atendidos pela maioria dos blocos de rua do estado de São Paulo, que vem passando por dificuldades para se manter devido à pandemia da Covid-19.

A presidenta do Bloco do Beco, Anabela Gonçalves, fala sobre as dificuldades dos blocos de rua de origem periférica para se manter sem apoio governamental, após dois anos sem carnaval, "A gente decidiu que não teria carnaval de 2022 em dezembro de 2021, porque a gente não teve como fazer levantamento financeiro pra fazer o carnaval. Como que a gente vai fazer um carnaval de 2022 se a gente viveu 2021 na pandemia? 2 anos sem conseguir levantamento de recursos. E na portaria que foi estabelecida pro carnaval não foi estabelecido nenhum tipo de financiamento, de apoio para os blocos de rua, então seria impossível a realização do carnaval sem um edital público", relata.

O Bloco do Beco, fundado em 2002 na periferia da Zona Sul de São Paulo, se estabeleceu em 2003 como Associação Cultural Recreativa Esportiva Bloco do Beco, tornando-se não só um bloco de rua, mas um espaço dentro da sua comunidade que oferece cultura e lazer aos moradores. Portanto, a não realização do carnaval e a nota do prefeito de São Paulo não fazem sentido para este segmento. Anabela explica os impactos que a atitude do governo e da Secretária da Cultura tem sobre os jovens moradores da comunidade, "Na periferia muitas vezes o primeiro contato com a cultura, o primeiro processo de difusão cultural que muitos moradores da periferia tem, é a partir do carnaval, porque os desfiles de carnaval é artes plásticas, é arte visual, é artes cênicas, é a dança, é a música, é um contexto cultural muito rico que muitas vezes vai ser a primeira formação cultural que vai fazer com que alguém procure um equipamento de cultura pra fazer formação. Então, nesse sentido, a gente tem uma perda da difusão da cultura popular que o Bloco do Beco tem como missão de difundir como organização social".

O carnaval é culturalmente conhecido como a festa mais popular do Brasil e a criminalização por suas origens negra e periférica é historicamente conhecida. Nesta celebração são expressadas diversas manifestações culturais e a proibição desses eventos livres acentuam a desigualdade e a perseguição a determinados grupos.

É o que ressalta a historiadora Melina de Lima, neta de Lélia Gonzalez e cofundadora do Projeto Lélia Gonzalez Vive, "O carnaval, na verdade, sempre teve uma perseguição histórica a blocos, escolas de samba e terreiros, que se mantiveram firmes graças à resistência. Então vemos que mais uma vez, nesse momento de cuidados, alguns são mais afetados que outros. Quem afeta é quem não pode pagar caro para curtir, e sabemos a cor dessa população, principalmente nesse momento de grande crise econômica".

Ainda segundo Melina, o fato de o carnaval de rua ter sido proibido e, mais tarde, a sua realização ter sido colocada como responsabilidade única dos blocos, sem fomento governamental, e o carnaval privado, organizado por empresas multimilionárias ter sido liberado, é motivo de espanto e alerta, "Para mim, o erro e o espanto estão no fato de existir uma diferenciação em julgar quem pode e quem não pode. Ficou mais uma vez evidenciado o que está envolvido e quem se beneficia com essas diferenças", frisa.

São poucos e centralizados os blocos de rua que terão subsídios para arcar com a estrutura que demanda uma celebração de qualidade na próxima semana, e para 2023 fica a esperança de que a privatização tenha sido pontual e exclusiva do ano de 2022, conforme nos finaliza a presidenta do Bloco do Beco, Anabela Gonçalves, "A gente espera que não seja lançado nenhum decreto determinando como será o nosso carnaval, como foi lançado agora, a gente espera que o governo perceba que ele não tem governo sobre o carnaval. O carnaval é uma parceria entre o governo e a sociedade civil e é importante essa garantia, pra que a gente realize um carnaval de qualidade e que a liberdade de expressão, a liberdade cultural, seja mantida tanto no carnaval do centro, quanto no carnaval das periferias e que não seja realizado um apartheid cultural dentro da cidade de São Paulo".

Por Michelle Batista Gonçalves

É fácil de imaginar a Av. Paulista apenas como um centro comercial e corporativo, com seus edifícios enormes e brilhantes e engravatados andando apressados de um lado para o outro; com a constante pressa que nos atravessa ao andar por suas ruas e alamedas em dias úteis, ouvindo buzinas e observando pontos de ônibus cheios de pessoas com fones de ouvido.

Ademais, a Av. Paulista – uma das mais famosas avenidas do Brasil – é bastante conhecida também por sua abertura a pedestres aos domingos e feriados. Das 8h às 16h a circulação de carros fica restrita e os 2,8 km que compõem sua extensão são pintados de pessoas em sua maior diversidade.

A rua – que costuma remeter a carros, trabalho e a correria do dia a dia – é agora ocupada por pessoas com skates, patins ou simplesmente caminhando sem grandes preocupações. Além da mistura de pessoas com diferentes idades, crenças, classes sociais e etnias, a avenida – que participa do Programa Ruas Abertas, instituído em 24 de Junho de 2016 – também é tomada por variados espetáculos a céu aberto.

Um exemplo da exposição de arte que ocorre em nossa selva de pedra é encontrado em um dos vãos do Museu de Arte de São Paulo. Anderson, poeta de 31 anos – autor do livro O Balaio da Dislexia – e formado em Recursos Humanos, presenteia nosso olhar com seus macramês, pendentes, cachecóis para plantas e poesias em tela.

Ele explica que, depois de concluir a graduação e começar a trabalhar em sua área de formação, problemas como ataques de ansiedade e pânico se mostraram frequentes, o direcionando para um outro lado: a rua.

O processo de ir para a rua expor suas criações começou com uma indigestão – um incômodo – e, conversando com um amigo que também havia saído do escritório para difundir sua arte pelas ruas de São Paulo, o poeta e artesão percebeu que este seria um melhor caminho.

O pulsar da rua, o calor do contato direto, as trocas de vivência e o poder de espalhar sua arte e criação não só com brasileiros, mas também com pessoas de todo o mundo, é um dos principais motivadores para que Anderson continue expondo seu trabalho apesar da brutal queda de vendas provocada pela pandemia.

Carica – como prefere ser chamado – é outro responsável pela movimentação do espaço artístico e independente na Av. Paulista. Caricaturista, o peruano se estabelece próximo à estação Trianon-Masp e fica posicionado em frente a uma das lojas Marisa da região. Ali é possível ver seus trabalhos já prontos e observá-lo enquanto desenha diversas pessoas. Pelo valor de R$ 10,00 você sai, em pouco mais de 15 minutos, com uma caricatura fresquinha!

Já há três anos no Brasil, a rua é o point de Carica para produção de seus desenhos. Para ele, fazer caricatura é como jogar ingredientes em um liquidificador e aguardar até que uma vitamina seja feita. Viajando de país em país, essa foi sua forma de ganhar dinheiro.

A queda de vendas e a pouca circulação de pessoas pela avenida turística durante a pandemia também impactou sua produção e renda, mas a volta gradual a normalidade o deixa confiante de tempos melhores.

Ainda seguindo em direção a Consolação, é possível se perder em diversos sons: crianças rindo, cachorros latindo, o girar de correntes de bicicleta e, principalmente, música – seja ela cantada ao vivo ou transmitida através de aparelhos de som. É seguindo o ritmo do hip hop que você deve encontrar Sid e seus amigos dançando energicamente.

A música ecoada na caixa de som improvisada movimenta não só o seu corpo como o de todos os que param por algum tempo para observá-lo dançar. Naquele momento, a energia da música é o combustível para queimar tudo o que está reverberando internamente em seu ser. Cada batida, melodia e vibração dá o impulso para que um passo novo seja criado e é isso, sobretudo, que move o dançarino.

Desde 2016 gingando e explorando seu corpo, Sid conta que, apesar de toda a visibilidade e troca com o público, o que traz a maior satisfação em se apresentar e dançar na avenida é a sensação de pôr tudo para fora, de ter passado o dia se movimentando e fazendo aquilo que gosta: criando sua arte, seu movimento e seu templo.

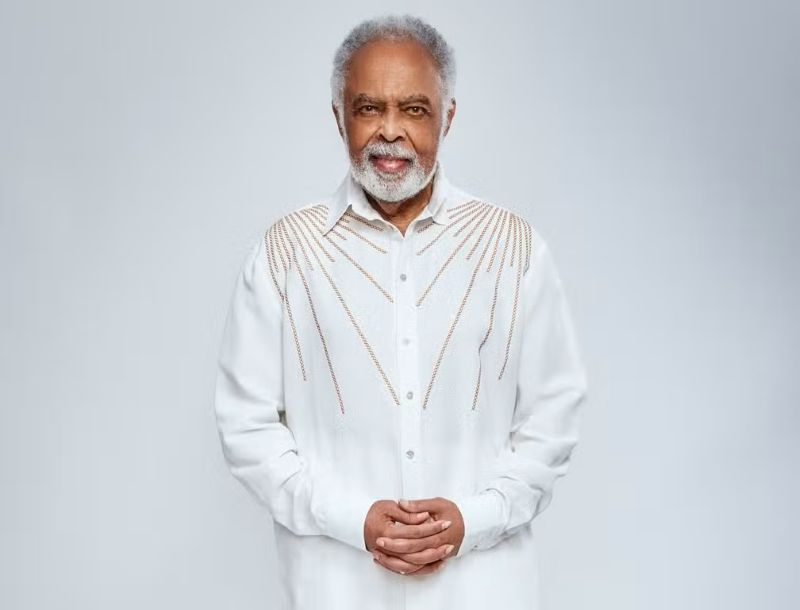

O lado terapêutico da arte também é sentido por Klinsman. Professor e historiador, ele se apresenta na avenida desde setembro de 2021. Seus passos na música começaram ainda criança, cantando num coro e, depois de um tempo apenas lecionando e afastado da arte, ele percebeu que este é o rumo que deseja seguir.

Ele relata que a vida dentro da sala de aula lhe desenvolveu diversas ansiedades que foram crescendo e atrapalhando sua felicidade, mas a música e poder extravasar emoções e sentimentos através de suas letras e melodias foram seu remédio.

Durante a pandemia, uma Paulista mais fria e vazia se apresentou diante dos artistas: carros inúmeros, pessoas afastadas umas das outras e um lugar menos plural, com poucos artistas e circulação. Hoje, aos poucos, as faces sombrias trazidas pelo vírus parecem se dissipar.

Visando seguir com a trajetória artística, Kiu – como é chamado artisticamente – vê grande potencial na exposição independente que realiza na Av. Paulista e é motivado pela satisfação que só a arte pode proporcionar.

Por Pedro Pina

O gênero de música Trap surgiu no começo dos anos 2000 como um subgênero do Rap, seu berço é localizado no sul dos EUA, mais especificamente Atalanta. A palavra “Trap” é uma gíria americana usada para designar localidades perigosas, geralmente periferias que sofrem com a desigualdade social e estão cercadas por gangues. É em meio a este ambiente que surgem as letras do Trap, relatando a realidade vivida por estas localidades, assuntos como política e direitos humanos são semelhantes ao estilo do Rap, porém o Trap também acrescenta uma pegada mais agressiva, como se fosse um estilo Punk se comparado ao Rock, por retratar também sobre drogas, sexo, crimes e violência.

O novo estilo de música derivado do Rap surgiu no Brasil por volta de 2014, artistas como Naio Rezende e Raffa Moreira disputam de forma saudável o título de pioneiros do Trap no País. Mas sendo sincero, pouco importa a origem do estilo musical, a verdade é que nos últimos anos o povo brasileiro ganhou muito com os sons de Trap e os excelentes artistas que tem aparecido em nosso País.

Ultimamente os eventos mais badalados da música no Brasil tem praticamente presença carimbada de Trap Stars brasileiros, um exemplo, na última edição do Festival Lolapalooza que ocorreu nos dias 25, 26 e 27 de março estavam presentes os artistas Matuê, que segundo reportagem com os integrantes do portal Rap+, é o melhor Trapper Brasileiro, apresentando músicas a nível dos artistas mundiais, também estavam presentes o Rapper/Trapper Djonga, mineiro que costuma trazer em suas letras críticas ao governo e a desigualdade social e a dupla Hyperanhas composta por Nath Fischer e Andressinha, donas do Hit “Gelo no Copo” que coleciona mais de 28 milhões de visualizações no Youtube. Além dos festivais de música mais famosos, não podemos deixar de falar dos próprios eventos de Trap no Brasil, no mês de fevereiro ocorreu no Rio de Janeiro o Rep Festival, que moveu para a parque dos atletas pessoas de todo o país, totalizando com os dois dias de evento mais de 80 mil telespectadores, 30 horas de música ao vivo, 3 palcos simultâneos e mais de 50 artistas que formaram a line-up do evento, entre eles Matuê, Baco Exu do Blues, Djonga, BK, PK, Filipe Ret, Azzy, Budah, Poesia Acústica, Cone Crew, L7nnon, Xamã, Black Alien, Costa Gold e Cynthia Luz, entre outros...

Diante de números tão expressivos não se pode mais dizer que o Trap é somente um movimento de entretenimento, o novo estilo musical influência a juventude brasileira trazendo representatividade para os jovens periféricos...

“Acho que tudo se reflete na imagem, e conseguir enxergar um espelho em quem ta sendo representado. É legal ver a autoestima dos homens pretos da periferia melhorando, das mulheres pretas, pessoas trans e lgbt+, conforme enxergam seus corpos sendo representados” (Portal Rap+)

Além da representatividade o movimento também apresenta forte presença política, sendo muitas vezes a voz de resistência na música contra um governo que em inúmeros casos já se mostrou repressor contra controvérsias as suas diretrizes. Como mencionado anteriormente, O rapper/Trapper Djonga é um dos principais artistas com letras que contradizem o Governo, no último evento do Lolapalooza o mineiro puxou durante seu show um coro contra o Presidente Jair Bolsonaro (PL) e foi punido pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com uma multa de R$ 50 mil. E não parou por aí, o artista ainda xingou o presidente e declarou:

"Eu odeio o Bolsonaro, nós odeia o Bolsonaro. Se você gosta, problema seu"

Mesmo após a multa o artista não se sentiu abalado, no fim de semana passado (09/04) em show no estádio Mineirão o cantor se apresentou com a clássica camisa amarela da seleção brasileira, tal camisa que ultimamente foi acolhida pelos eleitores do Presidente Bolsonaro para representar o forte patriotismo, durante sua apresentação o artista discursou:

“Com essa camisa aqui é mais gostoso de ouvir vocês gritando, porque os caras acham que tudo é deles, eles se apropriam do tema família, eles se apropriam do nosso hino, eles se apropriam de tudo, mas é o seguinte, é tudo nosso, e nada deles”.

Tais atitudes vindas do movimento do Trap/Rap vem incomodando a elite brasileira e o Governo, gerando repressão e até mesmo preconceito pelo estilo musical, eles também alegam que os artistas trazem em suas músicas somente temas banais como sexo e uso de drogas. Foi questionado ao portal Rap+ o por que deste incomodo e a equipe afirmou:

“Todos os movimentos de contracultura brasileiros sofrem ou já sofreram por discriminação, independente de falar ou não sobre desigualdade. Acho que o movimento do Hip Hop incomoda a partir do momento em que torna pessoas da periferia em ícones nas mídias. Pessoas que historicamente são invisibilizadas e postas em um lugar de coadjuvante. Então independente do enredo ou da bandeira que levante, a elite sempre terá repulsa do hip-hop, porque estamos ocupando um espaço que antigamente era reservado apenas para a elite. Resumindo, não é o que o Hip Hop fala, e sim o que e a quem ele representa”.

Quanto as afirmações sobre o tema “banal” das músicas foi dito pelo Portal:

“Acho que já se tornou bastante caricato falar desses temas e se apoiar no debate de que está 'retratando a realidade onde vive'. Dizer isso, é reforçar o estereótipo de que as favelas e periferias têm. Uma prova disso, é que grande parte dos filmes internacionais ambientados no Brasil, são feitos em um recorte hostil, como velozes e furiosos, por exemplo. Há muito mais a ser representado nesses espaços, do que realmente representam, como o amor, a fraternidade e coletividade”.

Segundo dados da plataforma de música Spotify Brasil, desde 2016 até o começo de 2022 o Trap cresceu em média 61% ao ano, consumida principalmente pela juventude brasileira e contando com inúmeros Hits próprios que vão muito além de apenas curtição, mas sim um estilo de vida e um viés político que já não mais pode ser chamado como o futuro da música, mas sim o presente por já estar influenciando e tocando em todos os cantos do País.

Por Bruno Lower Scaciotti

A cidade de São Paulo se tornou conhecida por ser uma das principais metrópoles brasileiras pela mobilidade urbana. Dentre elas, diversos meios de transportes servem como um meio de locomoção em meio a uma metrópole que vive em meio ao caos e do intenso processo de expansão de edifícios que ocupam a maior capital da América Latina.

Em meios a carros, motos, trens e ônibus, as bicicletas se tornaram um dos principais pontos da cidade e assuntos nas reuniões de líderes de governo do estado. Sendo assim, com diversos projetos de leis criados nos últimos anos, as bicicletas se tornaram um dos principais meios de transporte na capital paulista.

Dessa forma, em 1976, durante o mandato de Olavo Setúbal na prefeitura de São Paulo que nasce a primeira ciclovia. Localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, que também foi inaugurada junto à pista. A faixa tinha 1.800 metros e foi pioneira na cidade. Entretanto, em 1988 Jânio Quadros proíbe a prática de bicicletas e skate, construindo um túnel sob o rio Pinheiros, que por falta de verba, apenas teve sua obras finalizadas em 1996.

Entretanto, essa proibição de Jânio Quadros se mantém até o ano seguinte. Quando em 1989, Luiza Erundina foi eleita prefeita da capital paulista e assim liberou o uso de skate e bicicletas em São Paulo em seus primeiros dias de mandato.

A partir dessa liberação das práticas de bicicletas e skates pela capital paulista, se torna mais viável o retorno de ciclovias à cidade de São Paulo como um projeto de Lei, mesmo que ainda houvesse repressão por uma pequena parcela da população. Entretanto, grupos de ciclistas como Night Bikers Clube do Brasil, fundado por Renata Falzoni em 1979, que ocorreram expansões e se tornaram uma rotina na vida dos paulistanos que utilizam as bicicletas como lazer e esporte.

Logo, a partir da década de 90, as ciclofaixas se tornam leis obrigatórias com promessas e entregas de longas pistas por vias e viadutos da capital paulista, sendo a principal delas, mais conhecida e recente, foi a de Fernando Haddad, que no final de seu mandato na prefeitura de São Paulo, entregou 400km de ciclovias, além de liberar a entrada do meio de transporte em ônibus, metrô e trens.

Em contrapartida, o estudante de história e idealizador do projeto “Pedale-se”, Rogério Rai, traz uma provocação sobre a presença das ciclovias em São Paulo. “Eu acho que a gente pode fazer é um amparado de coisas. O que se foi feito, foi ciclovias para a região central e isso não aconteceu em toda a cidade. Então, existe um plano cicloviário no papel, mas na prática não tem. Temos três subprefeituras que não tem ciclofaixa, que é Guainases, se não me engano Cidade Tiradentes e Perus, todas estão na periferia. Realmente, está se discutindo muito com os movimentos de cicloativistas como a Ciclocidade, os Bikes Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte e outros coletivos com massa crítica, toda essa galera. Então, a gente pode se dizer se tem, é em bairros privilegiados que são pessoas, que tem metrô e ônibus, tudo mais próximo, mas pra região, nas bordas, não tem.”

Por Laura Mariano

Entre batidas, graves e tambores, o funk brasileiro nasce. Derivado da soul music, gênero musical inspirado no rhythm and blues (R&B), o ritmo chega ao Brasil na década de 1970. Assim como outros gêneros musicais, durante muito tempo, a indústria do funk foi majoritariamente ocupada por homens. Mesmo quando falamos de um estilo musical tão popular, mulheres sempre tiveram menos espaço. Mas essa realidade pode estar mudando agora. Com letras que retratam o dia a dia das favelas, o funk conta com letras que muitas vezes explanam machismo, objetificação da mulher, pornografia e até estupro. Em contrapartida, as mulheres encontraram meios de atacar isso de uma forma não criminalizante. Em vez de pregar prisão das pessoas, elas acabam dando respostas para os homens, sejam pelas letras, ou conquistando cada vez mais palcos e views em plataformas de streamings.

Como Valesca Popozuda, Anitta, Ludmilla, MC Karol e MC Dricka, por exemplo, suas músicas demonstram uma autonomia e empoderamento feminino. A socióloga, pós-graduanda em história e DJ de funk e hip hop, Dayeh, retrata como a sociedade encara o papel das mulheres nesse gênero musical. “Existem vários tipos de sociabilidade. Quando digo que sou DJ, me perguntam o que eu toco e eu respondo funk, as pessoas olham meio esquisito”, afirma.

Além disso, o discriminação está atrelada à misoginia e a falta de liberdade das mulheres. “A própria sociedade nos desencoraja muito, porque assim, quando se fala que é DJ as pessoas já pensam que essa menina é ‘da vida’, fica por aí à noite, usa drogas, bebe e fuma. Tanto que, não é uma coisa que eu coloco no meu currículo quando eu vou entregar currículos para vagas de professora. [...] As pessoas não enxergam como um trabalho sério”, relata a DJ.

Nessa trajetória, onde facilmente é identificado um traço machista entre os profissionais da música, a socióloga conta que por vezes mulheres são vistas apenas como público nesses locais e temas de músicas, pois quase nunca estão à frente de shows e não estão presentes nas line ups: “Já vivenciei várias situações em que eu penso ‘cara, tenho certeza que nenhum homem DJ passou por uma situação dessas’’, seja desde uma passagem de som, até o cachê que se recebe da casa [de show]. [...] Não é algo natural, parece que pelo menos uma das pessoas do line up tem que ser mulher, para preencher uma cota, senão pega mal”.

A música tem a força para iniciar uma discussão importante sobre machismo, cultura de estupro e violência. Cantoras, DJs, produtoras ou quaisquer outras profissionais dentro desse contexto tem o poder de problematizar esse comportamento retrógrado. “Cada vez mais nós vamos conquistando nosso espaço, isso é um fato. Depois que as ‘mina’ começa a se unir começa a fazer uma diferença”, explica a socióloga. “Se tem 4,5 DJs que fazem um set parecido com o meu, elas tocam na mesma balada que eu, vou ser amiga delas, vou trocar ideia com elas, vamos sempre nos fortalecer”, acrescenta.

Para Dayeh, conforme essa união vai acontecendo mais forte o posicionamento das mulheres dentro do movimento, buscando medidas igualitárias de trabalho e reconhecimento. Para isso, cada vez mais é preciso disposição para dar respostas que devem ser, acima de tudo, preventivas, em que tais temáticas devem ser enfrentadas no cotidiano, problematizando-as e entendendo-as pelo contexto, para que o funk represente ainda mais as meninas periféricas.