Por Carolina Rouchou

Era uma tarde abafada de novembro, um intercambista alemão caminhava lentamente pela Avenida Paulista, com o olhar curioso e uma mochila pesada nas costas. Yannick havia chegado a São Paulo há alguns dias, vindo de Munique, a cidade mais segura da Alemanha. Enquanto passava pelas vitrines iluminadas e

pelos músicos de rua, sentia-se encantado com a energia vibrante e a mistura de estilos e sons que caracterizavam a metrópole. Mas algo mais sutil e desconfortante chamava sua atenção: a presença constante das câmeras de vigilância. A cada esquina, postes e fachadas estavam equipados com câmeras de segurança que monitoravam cada movimento da cidade. O alemão percebia que, diferente de sua cidade natal onde as câmeras eram usadas de maneira pontual, ali elas pareciam multiplicar-se por bairros e áreas específicas.

Nos dias que se seguiram, o alemão continuou a explorar a cidade. Ao caminhar pelo centro, observou que a vigilância parecia intensificar-se. Yannick entendia que quanto mais movimento, mais segurança era necessária, mas esse padrão contava com outras variáveis: classe social e cor de pele.

Ele notou que bairros de classe média alta, como Higienópolis, possuíam menos câmeras ostensivas, enquanto os bairros comerciais, as regiões de comércio popular e as estações de metrô eram densamente monitoradas. Cada um desses locais parecia fazer parte de um controle massivo, que separava e classificava as pessoas de acordo com onde estavam e como se vestiam. Essa vigilância intensa e localizada trouxeram uma sensação de inquietação. Em Munique, a segurança parecia silenciosa, quase imperceptível, mas em São Paulo Yannick sentia que a cidade o monitorava, como se não quisesse confiar totalmente nos seus moradores.

Com o passar dos dias, o estudante foi compreendendo o impacto dessa vigilância ostensiva sobre as pessoas, especialmente aquelas vindas de bairros periféricos e de classes mais baixas. Em suas conversas, ouviu relatos de moradores que se sentiam constrangidos ou até intimidados pela presença das câmeras, e percebeu que o que era apenas um desconforto para ele, era também o terror diário de muitos paulistas. A vigilância constante parecia sugerir que alguns corpos e identidades eram vistos como uma ameaça em potencial e que o olho eletrônico servia para assegurar que determinados grupos fossem mais controlados que outros. A impressão era de que o sistema, ao invés de proteger, promovia uma sensação de cerco e desconfiança.

Estudos recentes confirmam essa percepção. De acordo com o Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), cerca de 90% das pessoas detidas em flagrante por reconhecimento facial em São Paulo são negras. Esse dado alarmante revela um viés racial profundo, indicando que a tecnologia de vigilância reproduz preconceitos e padrões históricos de discriminação. Outro estudo, conduzido pela Universidade Federal do ABC, sugere que o uso de inteligência artificial nesses

sistemas de vigilância carrega um viés de classe, cor e território. Os algoritmos, treinados com dados que refletem preconceitos sociais e raciais de longo prazo, acabam identificando com maior frequência indivíduos de bairros periféricos como suspeitos. Assim, a promessa de uma segurança inteligente falha em seu propósito

pois reforça estigmas históricos e sociais, transformando a vigilância em uma prática elitista e racista.

Esses problemas não se limitam ao Brasil. Pesquisas internacionais também apontam o viés racial embutido em tecnologias de reconhecimento facial. Um

estudo do Massachusetts Institute of Technology (MIT) mostrou que os sistemas de reconhecimento facial têm uma taxa de erro muito mais alta ao identificar rostos

negros e de mulheres em comparação com rostos de homens brancos. Esse viés, quando replicado em cidades como São Paulo, aprofunda as desigualdades sociais, perpetuando a ideia de que certas pessoas são mais perigosas do que outras com base em características raciais ou na região da cidade onde residem. Apesar das críticas, São Paulo continua a expandir o uso dessa tecnologia sem que existam regulamentações claras para prevenir abusos ou corrigir vieses. Organizações como a Privacy International alertam para os perigos de políticas de vigilância que, ao invés de promoverem segurança e inclusão, contribuem para marginalizar ainda mais grupos já vulneráveis.

Essa concentração de câmeras em áreas populares e de grande fluxo de pessoas em São Paulo expõe a população a um sistema de controle que separa a

cidade em territórios de desconfiança. A tecnologia, com todos os avanços que promete, deixa de ser uma ferramenta neutra quando é usada para definir quem deve ser monitorado e quem pode transitar livremente. Yannick sentia que em sua cidade natal a segurança não invadia a privacidade a ponto de interferir no modo de vida das pessoas. Já em São Paulo, a sensação era de que o controle estava acima da convivência, a ponto de criar um ambiente de vigilância massiva e hostil, em que alguns cidadãos são involuntariamente transformados em suspeitos apenas por existir.

O estudante deixou São Paulo com uma percepção amarga. O que poderia ser uma cidade pulsante e acolhedora se revelava, sob o olhar constante das câmeras, uma metrópole dividida, onde a tecnologia de vigilância reproduzia as divisões raciais e sociais que o Brasil historicamente lutava para superar. Essa cidade inteligente que prometia segurança, no entanto, impunha a mesma desconfiança sobre corpos e comunidades que ela, paradoxalmente, deveria proteger. Em seu

último passeio pela avenida, Yannick olhou uma última vez para as câmeras que o observavam de longe. Ele sabia que, para aqueles que continuavam a viver ali, o peso dessa vigilância não desapareceria tão facilmente.

Por Bianca Abreu

Reta final do segundo semestre de 2024, sexta-feira, nove e meia da noite. Data e horário propícios para os estudantes de Jornalismo se encontrarem para curtir o final de mais uma semana rumo às férias. Após sair da aula na unidade Monte Alegre da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, um grupo desce as escadas da saída da universidade que desemboca na rua Ministro Godói. Ali se concentram os bares onde os Puquianos costumam confraternizar - e foi na frente de um deles em que esses universitários pararam e se reuniram.

Alguns bebem, outros comem e todos conversam. Trabalhos finais, estágio (a rotina ou a falta dele), futebol e família são alguns dos assuntos. Conversa vai, conversa vem, em dado momento, entre esse grupo majoritariamente feminino, o papo afunilou em torno da perseguição masculina. Em todas as histórias naquela noite, os algozes eram estudantes do sexo masculino - em alguns momentos, reincidentes, com mais de um relato que os envolvia. O assunto surgiu porque um deles passou próximo delas fazendo menção de se aproximar, fato que as deixaram apreensivas. Elas desviaram seus olhares e viraram o corpo, como que criando um escudo contra a aproximação que foi parcialmente repelida, visto que se aproximaram por instantes mas acabaram se afastando em seguida, indo ao encontro de outras colegas que estavam por ali.

Quando um dos algozes se afastou, Marcela, a primeira estudante a compartilhar a situação que ocorreu consigo, contou que chegou a receber chamadas de vídeo durante a madrugada, via WhatsApp, em que dois estudantes insistiam em falar com ela. Foram recusados e, em dado momento, cessaram as tentativas. Na relação entre ela e a dupla que estava do outro lado da linha nunca houve afinidade, sua intenção era apenas nutrir uma boa convivência. O que, para a estudante, não justificava receber uma ligação deles altas horas da madrugada. Ainda mais por considerar que, provavelmente, eles estariam alcoolizados naquele momento, já que se tratava de um final de semana. Outro fator que a fez, de primeira, desconsiderar atender a ligação foi o fato de que o comportamento de ambos, nos momentos de interação ainda no ambiente acadêmico, a deixava desconfortável - são intrusivos e se aproximam corporalmente de maneira exagerada, sem respeitar seu espaço pessoal e tampouco o afastamento que ela própria provoca em resposta a essas atitudes.

Mas as investidas não pararam nas ligações. Marcela evita ocupar o mesmo espaço que qualquer um dos dois estudantes e, por isso, quando coincide de sair da universidade no mesmo horário que eles, ela retarda sua chegada ao ponto de ônibus para que haja tempo hábil deles terem ido embora. Assim não precisa se preocupar em passar por situações desconfortáveis mais uma vez, principalmente se estiver sozinha. Só que agora, em vez do celular, o caminho para casa se tornou o ambiente em que ela seria novamente abordada. Um dos indivíduos da dupla passou a esperar por ela no ponto de ônibus à noite. Esse comportamento foi percebido pelo fato de que ele a viu saindo ao mesmo tempo que ele, vários coletivos subiram a Rua Cardoso de Almeida e, quando ela chegou para aguardar o transporte, ele ainda estava lá, e fez questão de se juntar a ela durante o caminho, mesmo que Marcela tenha demonstrado desinteresse pela sua companhia. Na estação de Metrô, parada em comum, ela se despediu e desviou seu caminho, a fim de aguardar que ele entrasse na próxima locomotiva para, em seguida, ir sozinha na seguinte, evitando a situação indesejada. Para sua surpresa, quando olhou para a plataforma antes de descer as escadas, ele continuava lá. Outros vagões passaram por aqueles trilhos e ele lá permanecia - aliás, permaneciam, pois Marcela também não se moveu. Após longos minutos naquela situação, ele finalmente embarcou e ela pôde, já tarde da noite, enfim seguir o caminho para casa. Enquanto ela contava o que aconteceu, sua amiga Fernanda confirmava tudo, acenando com a cabeça. Elas estavam juntas quando, uma vez mais, isso aconteceu. Exatamente nos mesmos moldes, com a única diferença de que, desta vez, elas estavam juntas. Fernanda também foi contatada pela amiga quando as ligações na madrugada aconteceram. Com os acontecimentos, a presença de qualquer um dos dois indivíduos causa mal-estar emocional a Marcela.

A perseguição pessoal e virtualmente vivida pela estudante é tipificada pelo Código Penal (CP) brasileiro como stalking. O artigo 147-A explica que essa é a atitude de “Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade” - foram 77.083 casos apontados em 2023, representando um crescimento de 34,5% em relação ao ano anterior, de acordo com dados do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O documento também expôs que o Brasil registrou aumento de todas as modalidades de violência contra mulheres no ano passado. Mas a que mais cresceu foi a psicológica - onde enquadra-se o stalking. Foram 38.507 registros, 33,8% a mais que em 2022. Por meio do artigo 147-B, o CP define a violência psicológica contra a mulher a atitude de “Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação”. E não é só Marcela, entre o grupo ali reunido, quem está passando pelo desconforto de ser pressionada a tolerar uma presença masculina indesejada. Assim que ela terminou de contar sua história, outra de suas colegas compartilhou que também não vinha se agradando da insistência por atenção que um desses mesmos estudantes cobrava por parte dela.

Com frequência, os mesmos grupos de universitários se reúnem em frente à PUC-SP e curtem a sexta-feira à noite. Todas as vezes que Joana está lá com seus amigos, com quem tem real afinidade, um dos estudantes presente no relato de Marcela se achega junto ao grupo e busca forçar sua inclusão - principalmente, junto à Joana. Ela, assim como a colega, convive com o outro estudante, mas não alimenta nenhuma relação afetuosa que justifique a busca pela proximidade em momentos de descontração fora do ambiente acadêmico. Quando eles se movem e trocam de lugar, ele os segue. Mesmo quando se despedem, ele novamente se aproxima. Certa vez, quando ela estava entrando em um carro por aplicativo para ir para outro lugar com outro grupo de amigos, ele insistiu por longos minutos para ir junto, mesmo não tendo sido convidado - pelo contrário, Joana falou para ele, com todas as letras, que nem ela, nem o restante do grupo, levariam ele junto pois sua presença, por unanimidade, não era desejada junto aquelas pessoas. Ela entrou no carro, fechou a porta e foi embora, deixando-o falando sozinho, pois ele ainda insistia. Quando é confrontado por seu comportamento, ele coloca no álcool a culpa por suas atitudes, mas seu comportamento intrusivo também se manifesta em dias e ambientes onde ninguém está bebendo - como foi com Marcela. E assim como ela, a preocupação e o desconforto se tornaram sentimentos constantes, mesmo em momentos em que o relaxamento deveria ser a lei.

Colocar a culpa de comportamentos abusivos em fatores externos, como a ingestão do álcool, em algum acontecimento pontual ou questionar a reação da vítima ao ser importunada são atitudes comuns entre os homens que praticam essas ações. Sem autocrítica, eles perpetuam a reprodução de comportamentos nocivos que respingam em todo o cotidiano da mulher afetada, pois introduz a aflição, a ansiedade, a angústia, a insegurança e os demais sentimentos de preocupação que possam vir nesse combo. Não sendo respeitada, a mulher se vê na posição de tentar evitar, a todo custo, passar por situações onde seu espaço pessoal seja invadido, seu corpo seja tocado ou sua mente, perturbada. E isso acarreta mudanças no trajeto, no comportamento, nas companhias e em todos os demais detalhes que dizem respeito às suas escolhas individuais - ou seja, opta por tolher sua própria liberdade em nome de resguardar sua integridade física e mental.

A inquietação diante do desrespeito é um sentimento coletivo entre as mulheres no Brasil. Uma pesquisa nacional realizada em 2023 pelo instituto DataSenado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência (OMV), mostra que 46% das brasileiras acreditam que as mulheres não são respeitadas no Brasil. Em São Paulo, 48% das cidadãs paulistas consideram que as mulheres não são tratadas com respeito no país e 59% delas reforçam que a formação social brasileira é muito machista.

Em uma de suas aulas na universidade, Fabio Fernandes destacou a seus alunos do sexo masculino a importância de que eles, enquanto homens, façam uma leitura séria e comprometida de suas atitudes. Pois a masculinidade é formada a partir de elementos que estão intrínseco ao cotidiano masculino, o que lapida e direciona muitas de suas ações, pensamentos e atitudes. Sem isso, eles estão fadados a reproduzir comportamentos abusivos e nocivos contra as mulheres que encontram no caminho. As histórias contadas por Marcela, Joana e Fernanda reforçam que, enquanto as bases do patriarcado não são atacadas, o gênero masculino encontra caminhos abertos para, despretensiosamente, importunar, assediar, incomodar e atrapalhar o cotidiano das pessoas do sexo feminino em nome das suas vontades - como historicamente sempre fizeram.

Por Giovanna Montanhan

Abrir o TikTok é como piscar e ver o mundo mudar em uma fração de segundos. Em uma rolagem veloz, surgem truques para uma maquiagem glow, táticas para uma “pele de porcelana”, segredos para esconder as olheiras com batom vermelho e até dicas para um contorno "ideal" feito com utensílios de cozinha. Uma técnica “nunca antes vista” de delineado usando apenas um grampo de cabelo, uma máscara capilar líquida que permanece nos fios por míseros segundos e que “repara até a alma” — tudo parece essencial, urgente. De um lado, surge uma técnica viral que promete lábios mais volumosos usando apenas corretivo e gloss, aplicados estrategicamente para criar a ilusão de lábios carnudos e esculpidos; do outro, alguém massageia o rosto com um Gua Sha, uma técnica tradicional de origem chinesa que utiliza uma pedra para esculpir a face, de quartzo rosa recém-adquirida, prometendo desinchar o rosto em poucos minutos. A tela se enche de novas promessas a cada hora em que o aplicativo é aberto, como o colágeno em pó que, misturado na água, garante uma dose de juventude pelas próximas décadas, ou a aplicação de blush no nariz para dar aquela falsa sensação de que se esteve na praia e se queimado, e até mesmo o sérum coreano feito de mucina de caracol para uma pele supostamente mais firme e hidratada. Cada dica desponta como um raio no feed, iluminando tudo ao seu redor por um instante, apenas para ser engolida pela próxima febre que chega avassaladora, tornando a moda anterior esquecida antes mesmo de ser assimilada.

No território implacável das redes sociais, onde promessas de uma pele impecável e uma beleza reluzente se espalham como um feitiço, mulheres de todas as idades deslizam os dedos na tela em busca de um brilho que pareça emanar de dentro para fora. Cada toque, cada deslizar, aproxima as compradoras de um ideal escorregadio, um reflexo de perfeição, sintetizado na imagem da pele viçosa perfeita — tão brilhante e lisa quanto um donut vitrificado, idealizada pela marca Rhode, da modelo Hailey Bieber.

Mas essa busca pela beleza aparentemente simples não é tão doce como parece. As consumidoras, atraídas pelos vídeos de influenciadoras, são envolvidas por um mercado que promove o “Glazing Milk” e os “Peptides Lip Tints” como a chave para a pele e os lábios dos sonhos. Não se trata apenas de hidratar, de cuidar ou de valorizar o que já existe, mas de transformar, de reconstruir, de alcançar um brilho irreal que reflete expectativas impossíveis. Para muitas, o desejo por essa pele vitrificada é como um chamado, uma chance de fazer parte de um ideal estético que atravessa culturas, idades e contextos, porém inacessível para a maioria.

No Brasil esse sonho assume ares de luxo proibido. Sem distribuição oficial, os produtos da Rhode se transformam em verdadeiros tesouros a serem caçados em mercados paralelos, frequentemente repletos de riscos. Para experimentá-los, os brasileiros precisam superar o desafio da importação, enfrentando preços inflacionados e longas esperas. Quanto mais distante o sonho, mais intensamente ele é desejado. Em um contexto onde a estética perfeita é exaltada acima de tudo, esses itens de design minimalista tornam-se uma espécie de Santo Graal — símbolos de um ideal que poucos conseguem vivenciar diretamente, mas que muitos cobiçam com olhares ávidos.

Não são apenas os hidratantes e lip tints da Rhode que repousam nesse altar de desejo inatingível. O Lip Glow Oil da Dior, envolto em promessas de lábios irresistíveis, reflete um brilho de glamour que atiça os corações, enquanto a Rare Beauty de Selena Gomez, com seus blushes e iluminadores, embriaga o imaginário dos mais jovens. Há algo mágico, quase sedutor, nesses frascos delicados, como se cada camada de produto pudesse transformar a pele em uma tela de sonhos, oferecendo uma beleza que parece brotar sem esforço algum. Cada uma dessas embalagens repousa no nécessaire com uma falsa simplicidade, promovido com tamanha precisão que passa a impressão de que esses pequenos luxos são mais que desejos — são quase como amuletos, indispensáveis no ritual silencioso de buscar, no reflexo, um toque de perfeição que talvez nunca se alcance.

A obsessão pelo "glazed look" transcende o próprio produto. Não se trata de um efeito milagroso na pele ou da suavidade nos lábios; é uma busca por alinhamento com um ideal, uma concepção vendida como pura, mas que, na verdade, carrega o peso do consumo incessante. Influenciadores, com seus vídeos cuidadosamente editados, se tornam os arautos dessa estética quase mítica, revelando apenas fragmentos do que os produtos prometem, sem expor o verdadeiro custo envolvido. Enquanto isso, do outro lado da tela, um exército de seguidores desliza, em busca do próximo vídeo, da nova promessa — na esperança de transformar um sonho distante em uma realidade tangível, ainda que efêmera.

O TikTok, com seu algoritmo hipnotizante, tornou-se uma vitrine onde milhares de consumidoras mergulham em tutoriais e resenhas, investindo tempo e dinheiro na promessa de uma pele reluzente. Entre elas, há quem se pergunte até que ponto esse ritual em frente ao espelho reflete uma busca legítima pela autoestima ou se é apenas mais uma ferramenta do capitalismo que usa o desejo por aceitação e inclusão para alimentar o consumo excessivo.

É como uma trilha de pequenas confissões, uma corrente de desejos transformados em mercadoria. Em cada vídeo, em cada review impulsionado por essas marcas silenciosas, há mulheres que, ao deslizar a tela e ceder ao apelo das tendências, começam a ver suas rotinas, seus sonhos e até seu próprio reflexo se curvarem a um padrão escorregadio e volátil.

Júlia, Helena e Rayssa são alguns exemplos de meninas que compram de acordo com a tendência do momento no TikTok. Cada uma mora em um estado diferente, mas, enquanto falavam, era como se compartilhassem uma mesma inquietação, algo que transcende a distância e parece habitar um espaço comum entre elas. Com apenas 13 anos, Júlia, mais tímida, confessou que, para ela, comprar os produtos da moda trazia uma sensação de pertencimento que era difícil de encontrar em outros lugares. Ao adquirir aquele item desejado, sentia-se mais próxima das meninas que possuíam o mesmo, como se o produto fosse um passaporte invisível para um mundo onde todas compartilham os mesmos desejos e sonhos de consumo. Com um brilho tímido no olhar, contou sobre seu exemplo mais recente: um kit de pinceis da marca Real Techniques — algo que, segundo ela, todas no TikTok pareciam ter e que, de alguma forma, a fazia sentir-se parte de algo maior.

Com 15 anos, Helena, um pouco mais falante, descreveu a experiência de outra forma, embora a sensação de efemeridade fosse a mesma. Para ela, o ato de consumir a aproximava de suas amigas e da comunidade online, mas logo após a compra surgia um vazio incômodo, como se a satisfação fosse rapidamente substituída por uma nova tendência, já à espreita. "É um ciclo sem fim," disse ela, quase resignada, enquanto mencionava sua última aquisição: o pó facial rosa da influenciadora Karen Bachini, um item que ela não parava de ver nos vídeos e que parecia indispensável — até o próximo lançamento roubar a cena.

Com 17 anos, Rayssa, em silêncio até então, finalmente desabafou. Revelou que, todas as vezes que se olhava no espelho, sentia-se como se tentasse capturar o brilho das influenciadoras do TikTok. Mesmo quando conseguia comprar o que tanto desejava, o resultado nunca parecia corresponder ao ideal que via na tela. Em momentos assim, questionava-se se a falha estava nela — como se algo em sua pele, no olhar, ou até em sua própria essência não fosse suficiente para refletir a promessa vendida pelos produtos. Esse sentimento de cobrança, explicou, era quase constante, uma frustração que a fazia sentir-se cada vez mais distante de um ideal inatingível. Sua última compra foi o sérum bronzeador da marca Drunk Elephant, o D-Bronzi Anti-Pollution Sunshine Drops, um item que, como tantos outros, prometia uma transformação que parecia sempre escapar ao seu alcance.

Para elas, o ato de comprar não é apenas um impulso passageiro; traz um alívio momentâneo em uma busca que nunca se completa. Mas logo vem o vazio, uma percepção incômoda de que estão presas a um ritual estranho, onde o consumo é apenas uma dança repetitiva, uma tentativa de tocar algo que escapa. Muitas se encontram no eco numa pergunta inevitável sobre o motivo de não conseguir o mesmo resultado. Como se o erro fosse delas, como se algo na pele, no olhar, ou na própria essência falhasse em alcançar o brilho prometido — um ideal cuidadosamente desenhado para permanecer fora de alcance.

É nesse cenário tentador que se ergue o submundo da Internet, uma espécie de mercado paralelo onde a pressa e o desejo encontram uma nova morada. Para aqueles que não podem ou não querem esperar, marketplaces como a Shopee e a Shein surgem como atalhos — labirintos digitais onde os produtos cobiçados aparecem como ofertas tentadoras, à mercê de vendedores anônimos que se escondem atrás de telas e avatares. Ali, a ansiedade dos consumidores é alimentada com preços reduzidos, porém envoltos em uma névoa de incerteza se o brilho do produto é real, ou apenas uma sombra de autenticidade. Entre o clique e a compra, uma escolha silenciosa é feita — e talvez, para muitos, a necessidade de pertencer ao momento sobrepuje o valor da própria verdade.

Capitalismo

Em uma conversa descontraída o colunista do site Steal the Look, Fábio Monnerat, falou sobre o frenesi que envolve a busca pela beleza idealizada, uma obsessão que, segundo ele, vai além do simples desejo por bons produtos. Ele acha que há uma necessidade de pertencimento, um desejo de aceitação que se esconde por trás de cada nova compra, como se cada aquisição trouxesse consigo um pouco mais de identidade, um passo a mais em direção a um grupo invisível e desejado. Fábio disse enxergar essa ilusão de exclusividade como uma corrente invisível, prendendo o público em um ciclo sem fim, onde o limite entre querer e precisar se desfaz. Nas redes sociais, o ideal de beleza está sempre ali, próximo e sedutor, mas estranhamente fora de alcance, criando um desejo que se mantém sempre vivo. E vai além.

Ele aponta que conter essa maré de consumo desenfreado soa quase como um desafio impossível. A falta de consciência coletiva torna difícil que as pessoas reflitam sobre o impacto de cada compra. Assim, o consumo se transforma em um reflexo do próprio desejo não resolvido, uma repetição constante que nunca traz a satisfação esperada. Para ele, cada nova compra parece inofensiva, mas se transforma em uma onda crescente, que passa despercebida e segue reverberando.

No coração do capitalismo contemporâneo, o TikTok se agiganta, não mais como uma simples distração, mas como um palco onde o desejo se torna espetáculo e o consumo, um ato quase hipnótico. Em cada deslizar de dedo, as consumidoras são lançadas em um torvelinho de tendências, onde as promessas de beleza cintilam como fogos de artifício — intensas, passageiras, inescapáveis. A cada nova febre, o rosto de uma influenciadora parece sussurrar segredos que as espectadoras querem acreditar: uma pele mais luminosa, lábios mais aveludados, o toque de algo quase mágico. Mas é tudo tão fugaz. Produtos que ontem eram o desejo do momento, hoje já perderam o brilho, substituídos por algo "ainda mais revolucionário".

Para essas mulheres, não há descanso. A lógica do hiperconsumo, essa engrenagem que o filósofo Gilles Lipovetsky descreveu, as engole em um ciclo em que o desejo pesa mais que a necessidade, onde o impulso de possuir é atiçado mais pelo medo de perder a novidade do que por uma vontade verdadeira. A cada nova compra, um ritual se repete — uma sensação de satisfação que evapora rápido, cedendo espaço à expectativa do próximo lançamento. E enquanto os frascos se acumulam, um vazio começa a se insinuar, como se, no fundo, soubessem que a próxima tendência também virá, seduzindo-as mais uma vez.

No universo hiperacelerado do TikTok, onde as tendências surgem e desaparecem como reflexos fugidios, as consumidoras são arrastadas para um ciclo quase frenético. Cada novo "must-have" carrega uma data de validade invisível, um convite ao consumo antes que o encanto se esgote. No olho desse furacão está o Carmed, um bálsamo labial produzido pela farmacêutica Cimed, que, embora conhecido por sua hidratação modesta, encanta com suas edições limitadas e colaborações astutas, como a recente parceria com a marca de doces Fini. Versões do bálsamo com sabores de balas de gelatina — banana, dentadura, "Beijos" — evaporaram das prateleiras antes mesmo de alcançarem todas as farmácias, deixando na esteira um rastro de desejo insatisfeito.

Para Helena, que também é uma consumidora voraz de Carmed, a eficácia do produto é apenas um detalhe insignificante. O que realmente importa para Júlia e para quem o consome, é o prazer de possuir um fragmento de algo efêmero, um pedaço da tendência que logo será substituída por outra. Cada lançamento deste produto traz consigo uma promessa de exclusividade, uma sensação de escassez calculada que intensifica o impulso de compra. Nesse jogo de aparências, o Carmed não é apenas um bálsamo; é um lembrete de que, no turbilhão da moda passageira, às vezes o que vale é a experiência fugaz de ser parte de algo que logo deixará de existir.

No emaranhado dos desejos modernos, o consumo de beleza se torna um ritual de encantamento, uma busca ansiosa que reflete mais do que o desejo de uma pele perfeita ou de lábios macios. Fábio Monnerat vê esse cenário com inquietação, especialmente quando o alvo do consumo se desloca para o público infantil. Ele observa, com ceticismo, como produtos de beleza direcionados a crianças e adolescentes, como é o caso do fenômeno do Carmed, onde eles são estrategicamente moldados para enraizar o consumo desde cedo. Com sabores açucarados e colaborações com personagens conhecidos, o Carmed, em suas múltiplas versões, deixa de ser apenas um hidratante labial; ele se torna um emblema de um consumo precoce, uma porta de entrada para um ciclo interminável de desejos e substituições.

Fábio acredita que essa introdução ao consumo desenfreado desde a infância reflete um problema profundo. A indústria da beleza, segundo ele, soube capturar o conceito de autocuidado e transformá-lo em uma sequência constante de compras — não mais um momento pessoal, mas uma dança coreografada pelo mercado. O Carmed e outros produtos semelhantes simbolizam uma sociedade onde o consumo é enaltecido como valor intrínseco, e cada nova edição limitada, cada parceria com um ícone infantil, se torna um capítulo dessa fábula consumista. A ilusão de exclusividade atiça o desejo, e o autocuidado se converte em um ato repetitivo, sem substância.

Enquanto isso, o TikTok acelera essa espiral. Para Júlia, Helena e Rayssa, a plataforma de vídeos é uma vitrine que converte produtos de beleza em pequenos troféus de pertença, um portal onde cada novo sérum, cada nova máscara promete um vislumbre de perfeição. Como no filme A Substância (2024), onde Elizabeth Sparkle, interpretada por Demi Moore, injeta um líquido espesso e denso na pele na esperança de capturar a juventude que lhe escapa, os jovens de hoje se entregam a promessas tão tentadoras quanto fugazes. A cada nova fórmula, a cada sérum, máscara ou creme milagroso, há uma promessa de transformação que parece deslizar entre os dedos. Eles se lançam nessas poções modernas, cada frasco prometendo que, desta vez, o reflexo no espelho será o que sempre desejaram.

Mas, assim como Elizabeth, que corre atrás de uma ilusão que nunca a satisfaz, esses jovens podem estar caminhando para um abismo de expectativas vazias. A cada compra, um breve relâmpago de satisfação — um brilho que logo se desfaz, um encanto que desaparece com a mesma rapidez com que veio. E então, a necessidade renasce, mais urgente, mais insistente. Em um ciclo que se auto alimenta, o ideal de beleza se mantém distante, quase ao alcance das mãos, mas sempre escorregadio. E nessa busca, a frustração não desaparece; apenas se recalca, pronta para surgir com força renovada a cada nova promessa que o mercado lança na tela.

Fábio acredita veementemente que o verdadeiro papel do TikTok não é conectar, mas vender — impulsionando um consumo desenfreado que atinge até os mais jovens, seduzidos pela promessa de uma juventude prolongada e de uma beleza idealizada.

No fim, a trilha do consumo se revela como uma corrida sem destino, onde o autocuidado se dissolve em promessas e expectativas. Para Fábio, a verdadeira prática de bem-estar foi sequestrada pela lógica de mercado, que transforma cada novo produto em mais um ponto de partida, mais um item na lista de desejos insaciáveis. O autocuidado, nesse cenário, se torna uma pista de corrida onde o consumidor, sempre em busca da última novidade, esquece de parar, de respirar e de redescobrir o que realmente importa. Talvez, sugere ele, o verdadeiro bem-estar exija uma saída dessa trajetória imposta, uma pausa para recobrar o equilíbrio, para lembrar que cuidar de si não precisa ser uma sequência de compras, mas uma escolha pessoal, guiada por um ritmo próprio, alheio às urgências e apelos do mercado. Afinal, os verdadeiros delírios de consumo da Geração Z não estão em cada frasco ou nova tendência, mas na ilusão de que a satisfação virá com o próximo produto.

Por Bianca Abreu

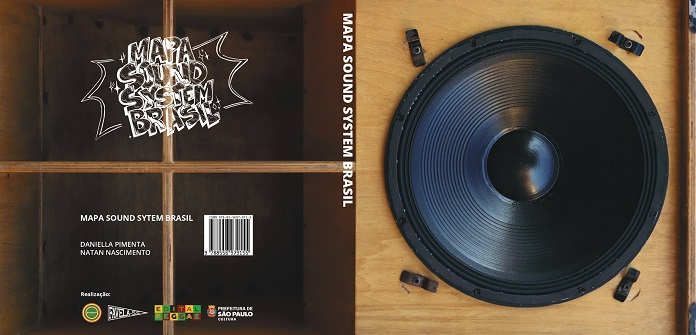

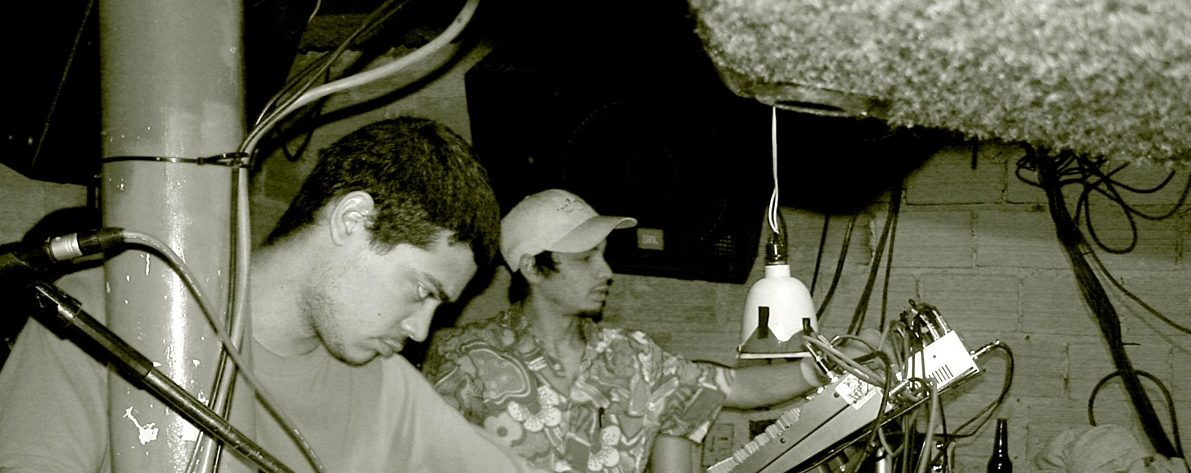

Ao ar livre ou em um espaço fechado, caixas e auto-falantes são empilhadas umas sobre as outras formando grandes estruturas - por vezes tão altas que é preciso erguer a cabeça rumo ao céu para acompanhar seu tamanho. A elas se unem o toca-discos, vinis e amplificadores. Com a missão de manter esse grupo em harmonia chega o selecta, comandante desse conjunto que, desde seu surgimento na Jamaica na década de 40, foi nomeado Sound System. De lá pra cá, esse cenário já se repetiu incontáveis vezes e, faça chuva ou faça sol, esse movimento segue firme em seu objetivo coletivo de unir, informar e empoderar o povo negro e periférico - seja ele jamaicano ou brasileiro.

Foi uma espontânea sequência de oitos de maio na vida de um homem chamado Hadley Jones a responsável por tecer o surgimento desse que é um dos movimentos culturais mais relevantes do século XX. Em 1943, ele foi convocado para a Força Aérea da Inglaterra por conta da Segunda Guerra Mundial. Lá foi treinado como engenheiro de radar e enviado para a guerra na Europa um ano depois. Nessa mesma data, em 1945, o conflito foi dado como encerrado e, em 1946, Jones embarcou em Glasgow, na Escócia, para atravessar o Oceano Atlântico e retornar à sua terra natal.

Em sua volta pra casa, ele trouxe na bagagem a habilidade de desenvolver circuitos elétricos e uma rede de contatos para a importação de discos de vinil. Em 1946, fascinado pelo rádio e sua capacidade de transmissão, o jamaicano - que também era músico - abriu uma loja de consertos do aparelho e aplicou ali seus novos conhecimentos adquiridos na Força Aérea. Confiando em seus novos saberes, Hadley Jones projetou, em 1947, seu primeiro amplificador. Em seguida, montou a loja Bop City e passou a comercializar vinis, tendo consigo uma coleção distinta de toda a ilha. Para valorizar essa coleção musical, trabalhou no desenvolvimento de um outro amplificador - dessa vez, de alta potência - e investiu em alto falantes poderosos. Seu equipamento realçava as frequências baixas, médias e altas como entidades separadas e permitia ao operador remixá-las. Seu principal objetivo era anunciar seus discos promovendo uma experiência de proximidade entre o público e a música.

Em certa ocasião, para promoção de um baile, o dono de uma loja de ferragens chamado Tom Wong encomendou à Hadley Jones um equipamento sonoro como o dele e o nomeou com o que, dali em diante, seria a nomenclatura substancial daquele conjunto: Sistema de Som. Assim, outros pedidos surgiram e o músico-engenheiro se firmou como o pioneiro inventivo da cultura Sound System jamaicana.

Pelo ar ou pelo mar, as ondas promoveram o intercâmbio cultural entre Brasil e Jamaica

O Mapa Sound System Brasil, primeira publicação nacional de mapeamento dos sistemas de som no país, explica que a ilha de São Luís do Maranhão foi a primeira parada em solo brasileiro que o reggae desembarcou. Na década de 70, o trajeto musical de uma ilha a outra foi realizado por meio das ondas de rádio, que superaram as marítimas e levaram as mensagens que protestam por justiça social aos ouvintes maranhenses. A conquista foi tamanha que, hoje, a cidade é conhecida como a Capital do Reggae.

Daniella Pimenta, integrante do coletivo Feminine-HiFi, seletora, produtora cultural e idealizadora do levantamento é uma das brasileiras arrebatadas pelo movimento. Ela conta que nenhum outro ambiente musical foi capaz de proporcioná-la uma experiência tão gratificante. O sentimento de pertencimento e a maneira como, a partir do grave, a música atinge, adentra e envolve o corpo são os principais fatores que contribuíram para o fascínio desde seu primeiro contato com o Sound System. Natan Nascimento, (também) seletor, produtor cultural, fundador do Favela Sound System e parceiro de Daniella no desenvolvimento do mapa, teve uma experiência semelhante a da colega: se apaixonou pela atmosfera da festa jamaicana à primeira vista. Já conhecia o reggae enquanto ritmo musical, mas a aliança entre o sistema de som e a música apresentou a ele a amplitude de sua dimensão cultural e social.

Tanto Dani quanto Natan foram atravessados pela magia desse movimento e o impacto foi terem seu estilo de vida transformado por ele, com convicções lapidadas e rotas profissionais reconduzidas. Mas apesar dos bons ventos nas festas do movimento, Dani confidencia que, em dado momento, empacou enquanto produzia o mapa. Ela própria contatava os coletivos para inseri-los no catálogo ilustrado mas, por alguma razão, passou a ser ignorada. O levantamento era fundamentado em perguntas simples, como fundação, equipe atual, principal vertente e localização. Além disso, uma foto do sistema de som era solicitada para que o conjunto pudesse ser registrado por completo.

O projeto só voltou a andar quando, em 2018, findou a parceria com Natan. Parte das equipes que não estavam listadas pelo fato de não terem retornado o contato a ela, curiosamente, o fizeram quando, por meio de uma publicação no Facebook, ele solicitou aos interessados o envio das mesmas informações. Ela ficou com a pulga atrás da orelha se perguntando, afinal, qual teria sido a razão para que ela nunca tenha recebido essas mesmas respostas. O resultado foi que ela conseguiu registrar 50 equipes e seu parceiro, o dobro.

Vivendo de Sound System

Outro brasileiro seduzido pela cultura jamaicana é João Vitor Lima, de codinome Vitor Fya, morador da Brasilândia - distrito mais populoso da zona norte de São Paulo - e entusiasta da cultura Sound System há mais de uma década. Hoje, ele trabalha como serralheiro, mas aspira ter condições de fazer de seu estilo de vida mais do que um hobby: uma fonte de renda aliada à paixão.

Seu caminho se cruzou com o movimento Sound System quando ele tinha 15 anos. A primeira festa foi na extinta Fazendinha Skate Parque, pista de skate que fazia parte do complexo esportivo do Centro Educacional Esportivo Oswaldo Brandão (C.E. Vila Brasilândia). O espaço foi eliminado para ceder lugar à construção do Hospital Municipal da Brasilândia - cuja obra, de acordo com a secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, devia ter sido completamente entregue em 2017. No entanto, apenas em 2020 o hospital foi parcialmente aberto. A inauguração ocorreu pressionada pela alta da demanda hospitalar decorrente da pandemia de Covid-19. Não houve compensação pela retirada da pista de skate com a inclusão de um outro espaço público de lazer e esporte pela região e ficou “por isso mesmo”.

O Natural Dub, sistema de som comandado por Thales Silva, que comandava as sessões no Fazendinha, se posicionou via Facebook acerca da derrubada da área de lazer. Em nota, pontuou que é a favor de que mais hospitais possam ser construídos na Brasilândia, mas que isso ocorra - preferencialmente - em locais onde áreas de lazer recém construídas não precisem ser destruídas. Assim, o investimento na saúde do bairro não implicaria na dissolução de um espaço cultural frequentado pela juventude na região. Junto à mensagem datada de 22 de julho de 2015 foi publicado um conjunto de fotos do derradeiro evento realizado no local.

Em seguida, o Vitor conheceu o Anhangabaroots - como eram chamadas as sessões de diferentes coletivos promovidas ao longo do Vale do Anhangabaú, na região central de São Paulo - e ele foi essencial para aprofundar seu interesse pelo movimento Sound System. Foi lá que a chave virou, seus olhos brilharam e ele decidiu que a cultura dos sistemas de som seria a protagonista de seu estilo de vida. Ele relembra coletivos como o Trezeroots Sistema de Som e festas como a Terremoto, em que não só os sistemas de som das equipes África Mãe do Leão e Zyon Gate se agrupavam, mas que também formavam uma grande estrutura para amplificação a partir da união com outros coletivos.

Outro evento apontado pelo paulistano é a Virada Cultural. Ele destaca a variedade de vertentes reggueiras que podia prestigiar por conta da Arena Sound System, iniciativa que reuniu, simultaneamente, os principais coletivos no centro de São Paulo - sendo eles da capital ou não. Ele lamenta a falta de continuidade dessa programação.

Um sistema de som de qualidade aliado a bons discos faz relaxar e viajar sem sair do lugar

João Vitor considera que a cultura Sound System fisga seu público pela experiência completa e transformadora que proporciona. A qualidade dos equipamentos, sua instalação no espaço escolhido para a festa e o domínio musical de quem comanda a sessão são elementos essenciais para que a experiência seja agradável e enriquecedora. Estar em um ambiente seguro, acolhedor e com elementos educativos contribuem para instigar a curiosidade sobre os detalhes daquela cultura, expandindo sua consciência e fortalecendo a admiração e o vínculo com esse estilo de vida. São profundamente cultivados os princípios como respeito, tolerância e inclusão.

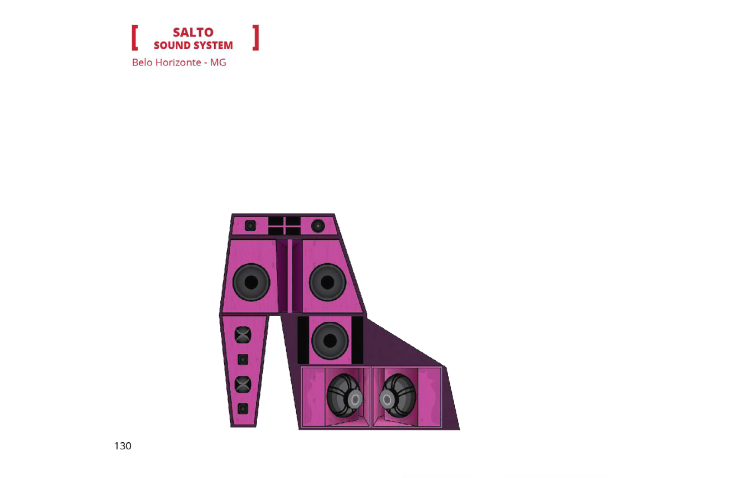

O sistema de som é estruturado por um conjunto de caixas equipadas de modo que a experiência sonora alcance e comova o público com o melhor desempenho possível. Para João Vitor, logo de cara, esse conjunto estrutural é o que mais chama a atenção. Os elementos gráficos, como cores e texturas, e a disposição de cada uma das peças de todo o aparato estrutural compõem a identidade do coletivo.

A preocupação com o repertório também é parte indispensável da construção da identidade do sistema de som e de seu seletor. Ele deve ser capaz de aliar diferentes elementos sonoros a fim de abrilhantar sua performance e complementar o impacto artístico trago com a escolha dos discos reproduzidos - afinidade com o vinil é fundamental para qualidade do espetáculo. João explica que cada seletor costuma se especializar em um dos vários gêneros possíveis, mas que, nas sessões, costumam transitar entre eles, trazendo variedade e alguns ineditismos às suas apresentações. Vivenciando diferentes festas, ele passou a reconhecer uma variedade de vertentes como Roots, Steppa e Rub-A-Dub.

Questionado sobre conhecer a qualidade feminina na cena, João Vitor Lima exalta o trabalho do coletivo Feminine Hi-Fi, formado pelas seletoras e produtoras Laylah Arruda e Daniella Pimenta - reggueira que deu o pontapé no mapeamento dos sistemas de som em solo nacional.

Entre todos, ele: o pioneiro

Em vários momentos ao longo da conversa, Vitor salienta as virtudes do DubVersão Sound System - comandado por Fábio Murakami, o Yellow P (pronuncia-se ‘pi’) e pioneiro em terras paulistas. Desde 2001, ele propaga a cultura por toda São Paulo e o faz no mais genuíno modelo jamaicano, no que diz respeito à escolha por ambientes abertos e vertentes clássicas em sua performance. É o predileto de João Vitor - que comparece tanto às suas apresentações públicas como privadas - e foi o primeiro contato de Daniella Pimenta com o movimento. O evento Dub Na Praça acontece anualmente na Praça João Cabral de Resende, no Jardim Primavera, zona norte da capital paulista. É um espaço aberto e convidativo para curtir uma tarde gratuita nos moldes tradicionais do Sound System jamaicano. Já o Java, também comandado pelo Yellow P, é o braço pago dos eventos realizados pelo DubVersão e hoje ocorre na Rua Simonsen, na Sé. Além dessas duas festas inegociáveis, a agenda cultural paulista costuma integrar o DubVersão a novos espaços ao longo do ano.

João ressalta que prioriza as festas em que sente seu corpo e espírito em estado de conforto e harmonia. Ele conta que, quando vai ao Java, renova suas forças e sai de lá novinho em folha. Segundo ele, mesmo quando uma força maior impede que consiga adquirir o ingresso de uma das edições da festa, ele não reclama da cobrança existir pois a considera justa diante da qualidade da experiência promovida. Ele frisa que o coletivo sempre promove eventos gratuitos e que a qualidade da performance não se abala diante da cobrança da entrada no evento.

Ele conta que já leu comentários nas redes sociais em que alguns perfis reclamavam do fato de o Yellow P performar de costas para o público e questionam se isso seria sinal de vergonha. Vitor esclarece que, na realidade, isso faz parte da apresentação do seletor. Sua intenção é que o público visualize os caminhos que ele percorre para projetar os efeitos sonoros que escolhe ao longo da sessão. Para ele, isso é uma aula. Ele assiste atento e idealiza meios de reproduzir aquela performance em seus próprios equipamentos. O Susi In Transe, casa noturna que recebeu a seleção de Yellow P em suas primeiras apresentações declarou o fechamento de suas portas no último mês. O jovem paulistano lamenta o encerramento das atividades de mais um espaço cultural da cidade.

O desejo de compartilhar

Por conta da influência positiva que o Sound System como estilo de vida o proporcionou, João Vitor deseja ter a oportunidade de multiplicar os beneficiados por ele com a mesma maestria que os pioneiros que admira. Até hoje, como Vitor Fya, ele pôde comandar sessões em eventos de terceiros, como o RNR, sistema de som de seu bairro que o apadrinhou. Entretanto, sua intenção é alçar voos maiores para expansão do conhecimento sobre a cultura em seu território. Para ele, o que mais dificulta sua atuação na cena é o alto custo para tirar um plano como esse do papel, pois montar um sistema de som envolve custos com equipamentos, locomoção e investimentos no repertório musical. Ele gostaria de envolver a criançada do seu bairro nesse movimento cultural, despertando seu interesse em se aproximar da música a partir do manuseio de um toca-discos, estimular sua criatividade na administração dos botões da amplificação e inseri-los em uma prática onde é forte a relação de comunidade.

O intercâmbio cultural entre as ilhas jamaicana e brasileira se findou pela recíproca identificação dos oriundos das periferias de ambos os territórios. Os discos de vinil puderam expandir o alcance dos protestos de um subúrbio ao outro tendo as caixas empilhadas como aliada no ecoar dessas mensagens. Essa celebração reggueira reafirma a importância da valorização do território e o vigor dos encontros presenciais - por isso, conectando sensibilidade e força, tornou-se tradição cá e lá.

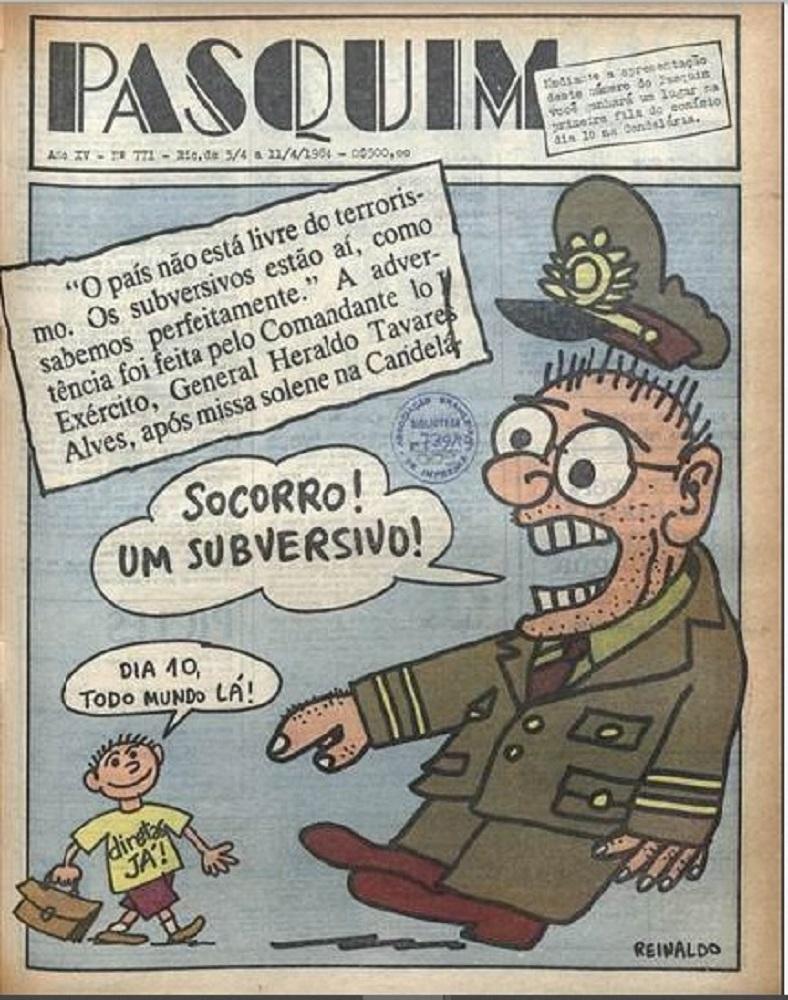

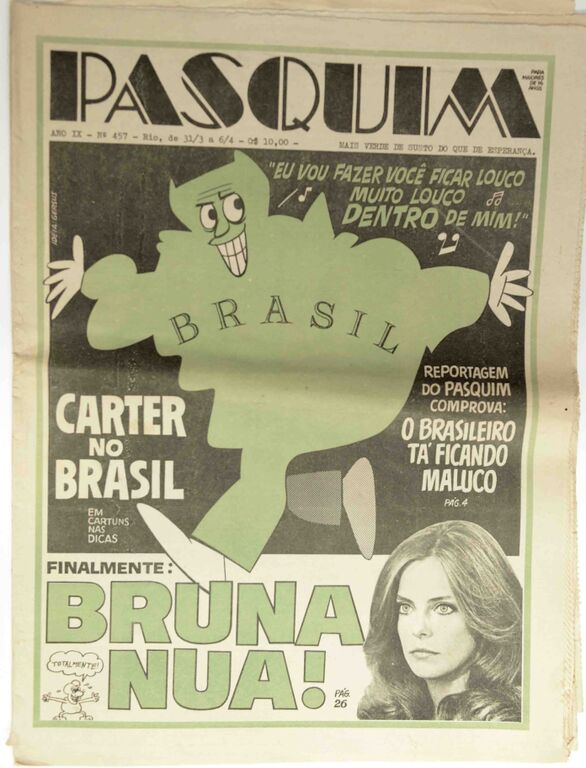

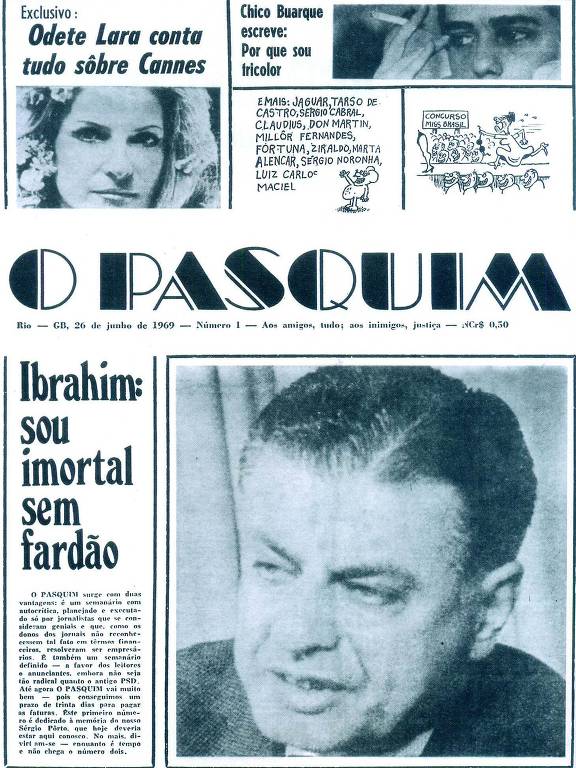

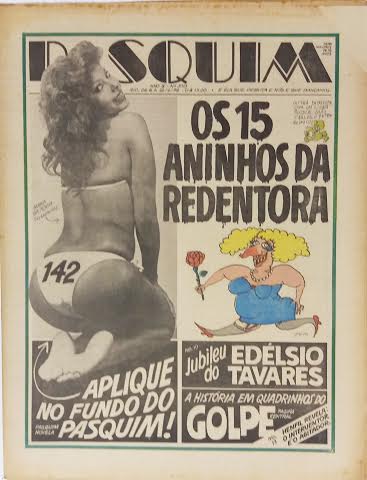

O jornal "O Pasquim" surgiu no final dos anos 1960 como uma publicação alternativa que deixou sua marca no jornalismo e na cultura brasileira, por jornalistas e cartunistas como Jaguar, Millôr Fernandes, Ziraldo, Henfil, Tarso de Castro e Paulo Francis, destacou-se por sua abordagem irreverente, humor mordaz e crítica contundente ao período mais repressivo que dominava o Brasil na época. O semanário chegava a vender mais de 200 mil exemplares, um número bastante expressivo, dadas as circunstâncias. A partir disso, o periódico rapidamente se tornou um símbolo de resistência e contestação.

Suas páginas não só abordavam questões políticas e sociais de forma sarcástica e provocativa, mas também ofereciam um espaço para manifestações culturais de vanguarda, dando voz a escritores, músicos e artistas plásticos. A irreverência e o tom crítico do jornal influenciaram toda uma geração de jornalistas e intelectuais, que viam nele uma trincheira de resistência à ditadura e à repressão moralista da época.

"O Pasquim" foi um veículo de comunicação essencial durante os anos de chumbo da ditadura militar (1964-1985), oferecendo uma plataforma para a liberdade de expressão em uma época de intensa censura e apagamento social. Seus textos afiados, charges ousadas e entrevistas com figuras intelectuais e de renome desafiaram o status quo e abriram espaço para o debate político e social. A capacidade do jornal de criticar o regime, muitas vezes através de um humor sarcástico, fez dele uma leitura obrigatória para aqueles que buscavam uma visão alternativa àquela imposta tradicionalmente.

Em entrevista, o coordenador do curso de História da PUC-SP e editor da Revista Projeto História (https://revistas.pucsp.br/index.php/revph), Prof. Dr. Luiz Antônio Dias, afirmou que, embora houvesse diversos jornais de resistência, cada um com sua trajetória e importância, O Pasquim destacou-se indiscutivelmente como o mais influente. E assim como os demais de mídia alternativa da época, sofreu duramente as consequências de sua postura combativa, chegando a enfrentar ameaças frequentes de fechamento, prisões de colaboradores e uma censura implacável. Ao refletir sobre os dias de hoje, surge o questionamento de se um periódico como O Pasquim teria espaço no cenário atual. Dias acredita que um veículo de comunicação como este citado acima, sustentado por uma equipe igualmente talentosa, seria de extrema relevância para oferecer uma crítica bem-humorada, mas ao mesmo tempo séria e consistente, em resposta aos discursos reacionários e ao avanço das pautas conservadoras que permeiam a sociedade contemporânea. No entanto, reconhece que as redes sociais seriam uma concorrência significativa para uma publicação desse tipo nos dias atuais, ressaltando que um conteúdo de qualidade semelhante ao que O Pasquim produzia seria um alento diante da superficialidade e fugacidade que marcam grande parte das interações nas plataformas digitais.

Edições Memoráveis:

Algumas edições de O Pasquim se tornaram icônicas e marcaram momentos importantes, gerando uma série de discussões calorosas na sociedade tradicional brasileira. Uma das capas mais famosas é a que apresenta a atriz Leila Diniz, de biquíni e grávida na praia. Essa imagem, publicada na década de 1970, chocou as pessoas conservadoras da época e rapidamente se tornou um símbolo do movimento feminista e da luta contra o moralismo. Sua imagem representava um embate direto aos padrões conservadores que estavam infiltrados na população do país naquele período. Assim que foi publicada, gerou um enorme impacto e consolidou a reputação do jornal como um veículo altamente provocador.

Outra edição de grande repercussão foi escrita integralmente pelo compositor e escritor Chico Buarque de Hollanda durante seu exílio na Itália. No ano de estreia do jornal, Chico utilizou o nome fictício "Julinho da Adelaide" para evitar a censura e as perseguições do regime militar. Segundo o veículo O Estado de S. Paulo, foi revelado no jornal Última Hora, que esse pseudônimo foi criado com a colaboração do escritor Mário Prata, que o ajudou a driblar a repressão. Esse episódio entrou para a história, sendo lembrado não apenas pela astúcia do cantor em contornar a censura, mas também pelo conteúdo que misturava crítica política, ironia e música.

"O Pasquim" também foi palco de diversas polêmicas, especialmente em um período em que a fronteira entre crítica social e entretenimento era muitas vezes tênue. Entre as muitas controvérsias, destacam-se aquelas que envolvem o tratamento dado às mulheres em suas páginas. Embora o jornal tenha sido um bastião de liberdade de expressão e resistência à coerção, ele também foi criticado por uma abordagem frequentemente machista em seus conteúdos. Muitos dos textos publicados reproduziam estereótipos de gênero e, por vezes, sexualizavam as mulheres de maneira explícita.

Polêmicas:

Destaque para dois dos casos mais memoráveis: ao noticiar a morte da escritora Louella O. Parsons, em 1972, as palavras utilizadas para descrevê-la foram: "gorda e ‘feíssima’". Outro caso foi quando o cartunista Ziraldo publicou um jogo de palavras cruzadas, em 1976, que incluía uma "mulher ‘gordona’, feia, desajeitada", segundo as palavras descritas no jornal.

As páginas também possuíam incontáveis referências jocosas aos homossexuais e transexuais, sem deixar de mencionar os comentários desagradáveis sobre negros e asiáticos. Em 1974, uma charge tirava sarro dos chineses ao se referir a eles da seguinte maneira "(...) reconhecemos 900 milhões de chineses. Como? Se são todos iguais."

O termômetro também esquentava quando "O Pasquim" e o colunista social Ibrahim Sued trocavam uma série de farpas. Como um representante da imprensa tradicional e de costumes conservadores. Sued era facilmente um alvo para o tom incisivo adotado pelo jornal. O periódico publicava piadas e comentários, com frequência, que ironizavam o estilo de vida da alta sociedade carioca e, consequentemente, afetavam a coluna de Ibrahim.

Em uma das edições, o jornal parodiou o estilo de Sued, incluindo suas frases de efeito e sua maneira peculiar de escrever sobre os bastidores da sociedade. A abordagem irreverente do O Pasquim contrastava com a seriedade e a pompa da coluna de Ibrahim, o que gerava, sem dificuldade, incontáveis provocações. Em resposta, o jornalista chegou a criticar abertamente os editores e cartunistas em seus textos, acusando-os de serem demasiadamente "desbocados" e "grosseiros".

Outro episódio emblemático foi quando O Pasquim ironizou a cobertura que Ibrahim Sued fazia das festas da elite e da alta sociedade, descrevendo-o como alguém que "bajulava os ricos e poderosos". A sátira era uma forma de criticar o jornalismo social da época, que frequentemente deixava de lado questões políticas e sociais em favor de um conteúdo frívolo.

O fim de uma era

No entanto, com o término da ditadura em 1985 e o processo de redemocratização, O Pasquim perdeu parte de sua função de resistência política. Além disso, mudanças no mercado editorial e a fragmentação de seu público-alvo contribuíram para o declínio de sua popularidade. Em 1991, com dificuldades financeiras e sem a mesma relevância política que antes o sustentava, o jornal encerrou suas atividades, marcando o fim de uma era para a imprensa alternativa no Brasil.

O Pasquim, em sua essência, simbolizou a coragem de enfrentar poderes autoritários com inteligência, humor e irreverência, servindo como uma espécie de luz no fim do túnel em tempos nebulosos.

Hoje, habitamos em um cenário global marcado por inúmeras tentativas de controlar narrativas e suprimir vozes dissidentes, e a lição deixada pelo jornal é mais relevante do que nunca.

Seu espírito crítico e combativo nos lembra da importância de uma imprensa imponente, que marcou o período da contracultura e não se intimidou diante das ameaças à liberdade. Em um momento em que as polarizações políticas e o avanço de discursos reacionários buscam minar o diálogo e a diversidade de opiniões, é crucial reforçar a necessidade de preservar veículos de comunicação que promovam o pensamento livre e o debate construtivo. O legado do jornal nos convida a refletir sobre a importância de garantir, sempre, que as ideias possam circular tranquilamente, para que o futuro não repita os erros do passado.