Por Artur dos Santos (texto) e Kawan Novais (audiovisual)

A antena de 30 metros com uma fundação de toneladas de cimento da Rádio Cidadã não há motivo para (e nem intenção de) cair. O que já foi uma antena leve de 20 metros com um dos pés amarrados em uma parede - arrancada com facilidade por uma chuva que Deus mandava enquanto os radialistas se abrigavam em um bar próximo - hoje seguraria até um avião.

O sinal varia, é circular, depende da topografia, no Butantã tem muito morro, e pode alcançar o estádio do Morumbi, mas não na avenida a menos de 2 quilômetros. 500 mil ouvintes são contemplados pela amplitude das ondas todo dia, bairros com mais densidade demográfica têm rádios com maior alcance de pessoas, consequentemente. A sintonia é FM 87.5, dial das rádios comunitárias (RC) legalizado pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) na cidade de São Paulo. “Entrando na Sola” e “Na Onda do Forró”, dois dos programas mais badalados da rádio, atingem ouvintes dos arredores de sua localidade, assim como suecos e tailandeses, via digital, mesmo que sem entender o idioma.

Assim como a antena sobe, por rampas ou escadas, a entrada para o estúdio desce, guardada por dois cachorros, um magro com focinho molhado e um velho, que ameaçam fugir do QG de Julio César, responsável pela Rádio Cidadã. “Não repare a bagunça” - diz qualquer dono de estúdio em qualquer lugar. As habilidades de Julio e seus anos de experiência como programador cortam os custos e a dor de cabeça de se manter uma rádio comunitária em pé. Os segredos nas tomadas e o raciocínio lógico de quem trabalha com a área de programação automatizam o funcionamento, e a rádio está no ar mesmo se ninguém estiver em casa.

“Bem tranquilo, apesar de parecer bagunçado. Tem uma parte aqui que você programa tudo que vai acontecer, toda a parte obrigatória, como prefixo, publicidades, tem que passar tem que falar a hora certa de hora… regras que você precisa seguir. Ele programa todas as playlists com parâmetros. Eu coloco a música que o menos tocou, então ele vai pegando sempre essa e separa por estilo também. Samba toca no meio-dia uma, de manhã um reggae, MPB… madrugada putaria toca.”

O estúdio da Cidadã mescla áudio e vídeo, tendência não muito escapável atualmente. Os programas transmitidos via FM 87.5 são, simultaneamente, veiculados no canal do YouTube e no site da rádio, possibilitando mais adesão do público aos programas no ar. Julio não sabe explicar o sucesso de um de seus programas, o Na Onda do Forró, apresentado por “Neguinho da Bahia”, que conversa com o público, faz piadas e realiza seus anúncios. As “tiradas” divertidas de Neguinho ser o motivo do encanto que faz a transmissão ao vivo atingirem 400 ouvintes, algo fora do comum na vida diária da rádio. Mesmo assim, foi impossível explicar como resulta em tanta audiência. Rádios comunitárias como a Rádio Cidadã estão sob as mesmas burocracias de rádios comerciais, com alguns adendos. Os radialistas de uma RC não podem anunciar os preços, a forma de pagamento de anunciantes, ou ao menos anunciar marcas que não tenham representação dentro do bairro. Mas, Neguinho da Bahia tem anunciantes de sobra.

A lei n° 4133, de 2012, impedia as rádios comunitárias de se adequarem a qualquer tipo de financiamento público ou privado visando custear seus serviços ou melhorar as atividades a serem prestadas. Como apoio cultural, era permitido patrocínio, mas restrito apenas aos estabelecimentos situados na mesma área que o rádio estaria estabelecido. Neste ano, 2023, ao fim de agosto, a Câmara Municipal de São Paulo sediou o terceiro Congresso das Rádios Comunitárias de São Paulo, reunindo radialistas da cidade paulista e de outros estados, como do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia. Autoridades federais que também participaram dos debates, expuseram os auxílios existentes para os radialistas e apresentaram as “novidades” que visam suprir as necessidades dos comunicadores.

O principal tema da reunião foi a criação de políticas públicas e a regulação de leis vigentes direcionada às rádios comunitárias. Para se tornar um radialista desta modalidade, o processo se inicia por meio do requerimento para a abertura de uma rádio comunitária através do Plano Nacional de Outorgas (PNO), que é a identificação e seleção de municípios que ainda não têm esta modalidade comunicadora, mas que manifestaram o interesse de tê-la. Após uma série de etapas, o processo resulta no funcionamento legal do veículo de transmissão por 10 anos, podendo ser renovado por outro processo no fim da década.

Julio apresentou seu documento, uma espécie de RG (Registro Geral), mas que não o identifica enquanto um cidadão, e sim enquanto um radialista comunitário legal perante a lei. Mas, no início da vida da Cidadã, quando ainda era caracterizada como uma rádio clandestina, o atual responsável por ela chegou a entrevistar dois ministros, a qual ele não tem mais acesso atualmente. Criada em 1994, era assim que tinha que ser. Clandestina ou regularizada, as Rádios Comunitárias servem uma função social nos bairros em que atuam.

Em 1970, as da Zona Leste eram caixas de som hasteadas em um pau nas esquinas, disseminando informação que se recusava a chegar nas periferias pelos meios tradicionais. A criatividade é a saída. As favelas oferecem um público muito mais engajado, mais do que qualquer outro. Até a transmissão da queima de fogos realizada aos finais de anos, apenas por áudio acontecia, e mesmo que sem a imagem, atraía público a rádio. Pessoas de outras regiões, inclusive mais nobres, paravam para observar em um local que já ocupava o triplo de pessoas de sua capacidade. Mesmo com todo o engajamento, não é suficiente para tornar a Cidadã autofinanciável. De acordo com a lei já citada, as rádios comunitárias, assim como as educativas, conseguem financiamento por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Trata-se de empréstimo realizado por este órgão com a finalidade de modernização, aquisição de equipamentos e instalação de sistemas radiantes.

Por Lucas Allabi (texto) e Guilherme Gastaldi (audiovisual)

Há mais de 50 anos, uma equipe de pesquisa liderada por Woodrow W. Bledsoe realizou experimentos com o objetivo de verificar se computadores de programação seriam capazes de reconhecer rostos humanos. Apesar de não ter tido sucesso, Bledsoe deu o primeiro passo para uma “revolução tecnológica”, responsável pela criação de elementos imprescindíveis no nosso dia a dia. Hoje, por exemplo, os dispositivos móveis lançados já possuem o sistema de reconhecimento facial embutido, possibilitando que apenas o verdadeiro dono do aparelho possa acessar o equipamento.

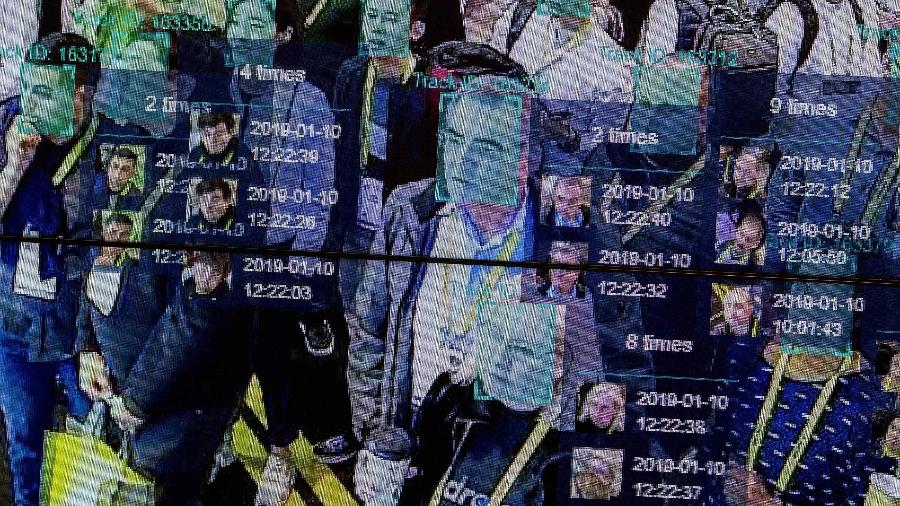

Nos últimos anos, surgiram novas discussões em relação ao uso dessa nova tecnologia, a principal delas sendo o uso do reconhecimento facial como método de Segurança Pública. Utilizando algoritmos de processamento para identificar pessoas e verificar suas identidades com base nas características do rosto, governos ao redor do mundo enxergam o novo sistema como a solução de todos os problemas, capaz de evitar crimes, roubos e furtos. No entanto, quando vemos as reais implicações do sistema, principalmente no Brasil, começamos a questionar não apenas a sua eficácia, como também as verdadeiras intenções por trás daqueles que o operam.

Na última década, na medida em que avanços tecnológicos ocorreram, o debate ao redor do tema se intensificou. Sendo assim, sob o pretexto de modernizar a segurança pública, políticos da extrema-direita passaram a tomar para si o discurso das tecnologias de reconhecimento facial (TRF). Além de usar a temática como palanque político, o impacto negativo na sociedade causado por essa tecnologia se tornou evidente e esse cenário é facilmente observado no estado de Goiás. Desde o ano de 2014, verbas do governo estadual e emendas parlamentares financiam a instalação de câmeras de videomonitoramento em Goiânia. Em 2019, com a disponibilização de recursos para a instalação de TRFs, municípios goianos tiveram 37 projetos aprovados pelo Ministério, acumulando 50 milhões de reais destinados ao uso da tecnologia em apenas dois anos. Coincidentemente, na época, conhecido por ser o principal articulador e apoiador das TRF, o ex-deputado federal Delegado Waldir (PR e PSL) multiplicou por dez seu patrimônio e conseguiu se reeleger, escancarando o uso da pauta como manobra política.

Além disso, sob a justificativa de proteger a população, Goiânia priorizou o investimento em câmeras de segurança e deixou de gastar com áreas essenciais para a sociedade. No ranking de Competitividade dos Municípios, realizado em 2023 pelo Centro de Liderança Pública, Goiânia caiu 50 posições. De acordo com o instituto houve queda em indicadores importantes, como qualidade da educação, capital humano, telecomunicações, saneamento, meio ambiente, funcionamento da máquina pública e acesso à saúde.

Em conversa com Yasmin Rodrigues, pesquisadora associada ao Núcleo de Justiça Racial e Direito da FGV/SP e ao site Panóptico, quando questionada sobre a má utilização da tecnologia, usou especificamente o exemplo do estado de Goiás. Em suas palavras, milhões de reais foram destinados à implementação de câmeras com reconhecimento facial em locais onde a população sequer tem acesso a esgotamento sanitário. "Se isso não é um erro, não sei o que é”, respondeu a pesquisadora.

Fazendo parte do mesmo movimento, a prefeitura de São Paulo assinou no dia 7 de agosto deste ano um contrato para instalar 20 mil câmeras de reconhecimento facial nas ruas da cidade. A concorrência do edital fugiu da norma e das leis corriqueiras de uma licitação nestes moldes. A empresa que ganhou o edital, o Consórcio Smart City SP, liderado pela CLD Construtora, ficou em terceiro lugar com o custo médio de 600 mil reais a mais que as outras entidades.

Imagem: David Mcnew AFP

De pronto, se formou uma oposição a esse projeto. Um dos fronts, formado contra os percalços jurídicos do processo suspeito, foi formado pelas investigações do Ministério Público estadual e federal.

Lado a lado, ONGs como a Lapin e a Coding Rights se organizaram contra o projeto pelos moldes em que foi feito. Na primeira versão do edital previa-se que o sistema deveria reconhecer pessoas pela cor da pele, que poderia descambar a tecnologia em puro racismo, e identificar comportamentos suspeitos como “vadiagem”, uma posição elitista e retrógrada sobre a vida social dos indivíduos.

As suspeitas em torno desse projeto se fortaleceram quando informações antigas da CLD Construtora voltaram à tona. Quando ainda chamava-se Consladel, os donos da empresa, Auad e Moura, se envolveram em uma série de denúncias de corrupção em fraudes de licitações públicas, em grande parte na prefeitura de São Paulo. Em 2013 a empresa foi denunciada no caso “Máfia dos Radares”. Eles foram acusados pelo MP de pagar propina a funcionários da prefeitura de São Paulo, de cidades do interior e de outros estados para que comprassem os radares que eles fabricavam a preços superfaturados.

As movimentações contra o projeto Smart Sampa, entretanto, não foram suficientes para demover os planos do prefeito. A Smart Sampa foi aprovada e já começou a ser implementada. Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, justificou o projeto em nome da segurança pública dos cidadãos. Em contrapartida ele foi contra uma política muito elogiada por especialistas em segurança e violência urbana, as câmeras em fardas de policiais e guardas civis.

Não resta dúvida sobre a inclinação política do prefeito. Se ele adotou uma ferramenta e outra não, é só ligar os pontos para presumir o viés da tecnologia. Yasmin Rodrigues afirmou que sob a redoma discursiva da inovação que acompanha o uso de reconhecimento facial, têm sido implementadas políticas orientadas pelas velhas práticas: perseguição a jovens negros, desrespeito a direitos fundamentais e muito dinheiro destinado a prender, prender e prender como se isso resolvesse alguma coisa

A IA, entretanto, não é de todo mal para a segurança. A pesquisadora do Panóptico relembra que os usos da tecnologia dependem muito mais dos seus objetivos e nós não podemos ser deterministas sobre seus usos: “Certamente, a tecnologia pode ser nossa aliada. A tecnologia é isso: uma aliada. Ela não é a solução para nada. Desenhando bem a forma como ela será utilizada, a gente caminha. Veja como as ‘bodycams’ têm sido importantes para as polícias. Em relação a monitoramentos automatizados, por que não monitoramos a circulação das armas, por exemplo? É uma pergunta que sempre fazemos.”

Por Christian Policeno e Antônio Valle

Felipe acordou cedo aquela manhã, seu despertador tocou, ele levantou rapidamente para se arrumar, e a primeira atividade do seu dia, foi justamente filmar o caminho até o seu trabalho, para postar em uma das suas redes sociais, pronto para enfrentar mais um longo dia de trabalho e estudos. Vestiu seu uniforme e partiu para o metrô. Ele trabalhava em uma loja no centro da cidade, em uma rua muito movimentada, consequentemente, com muitos clientes. Ele gostava de ajudar as pessoas a achar exatamente o que precisavam. Sempre com um sorriso no rosto, era um dos atendentes mais procurados. Mas, aquele não era o sonho de Felipe, que desejava se tornar um advogado, e precisava do emprego para ajudar a pagar sua faculdade de direito, a qual estava cursando. Por isso, após o expediente, o atendente saia do serviço com pressa em direção ao metrô, para chegar à universidade. O trajeto da estação até a faculdade era curto, mas Felipe aproveitava a caminhada para ouvir músicas e relaxar.

Aquele dia, o jovem recebeu a notícia de que seu professor iria atrasar alguns minutos, então andou com mais calma, sentou em uma praça e bolou seu tabaco, que fumava todos os dias no trajeto. Felipe deu um trago e voltou a andar, com seu “cigarro” na mão. O sol caía, e o dia ficava escuro. De repente, passou uma viatura da polícia militar, que passou batida. A rua, naquele ponto, ainda estava movimentada, com alguns comércios abertos. Mas, o jovem foi se afastando das pessoas. Quando chegou em um ponto onde não tinha ninguém, porém ainda estava visível para quem estava na rua, percebeu que aquela mesma viatura voltava em sua direção, e, o jovem percebeu que seria enquadrado. Felipe é um jovem negro. Seu coração acelerou, estava um pouco nervoso. Felipe já tinha passado por muitos enquadros, então, logo se tranquilizou, não tinha nenhuma droga ou nenhum outro tipo de flagrante. Era mais uma “abordagem de rotina” e só, então, seria liberado. Pernas abertas, dedos cruzados e mão na cabeça, encostado no muro cinza por qual passava. Eram três policiais, uma mulher, que estava muito alterada, e os outros bem tranquilos. “Onde está a maconha!?”, ela repetia agressivamente, enquanto revistava o garoto. Felipe mostrou o tabaco, esvaziou os bolsos, mochila, tudo o que tinha para mostrar. Nada, estava limpo, sem maconha, drogas ou qualquer tipo de entorpecente. Ainda assim, ela insistia perguntando onde estava a maconha fumada com o tabaco.

Depois disso, a policial disse para seus colegas que era para eles desligarem a câmera porque eles estavam fazendo um serviço diferente e seria necessário economizar bateria, o que infringe a lei. O estudante não consegue lembrar o motivo exato usado na hora para justificar o desligamento do equipamento, mas foi inventada uma desculpa e as câmeras foram desligadas. Nesse momento, Felipe que estava tranquilo, passou a ter muito medo do que poderia acontecer. Apesar de ainda estar à vista de outras pessoas, a câmera, objeto para garantir sua segurança, não estava lá. Suas mãos ficaram frias, seu peito quente, o coração palpitava e, na noite fria, sentia ondas de calor. Medo. Não de morrer, ou de perder seus pertences, mas, com muito medo sofrer violência física, de apanhar. Aquilo o deixava muito aflito. Os policiais continuaram a mexer em seus pertences, dois dos policiais continuavam tranquilos, mas a mulher parecia ainda mais agressiva, agora, com a câmera desligada, voltando a questionar onde estavam as drogas, mesmo sem achar nada. Com o equipamento desligado, conforme o tempo passava, o medo só crescia e ameaças de agressão física começaram a acontecer, repetidamente. A tensão aumentava. Após isso tudo, a policial voltou a pedir os documentos e liberou o rapaz, ainda com uma atitude bem grossa, mas sem lesão física. O que era um dia normal, se transformou em um pesadelo. Felipe foi à aula, mas disse não conseguir prestar atenção no conteúdo, pois ainda estava assustado e reflexivo sobre o motivo e a forma da abordagem.

Michel Nicolau Netto, sociólogo e professor na UNICAMP, disse que as câmeras corporais da polícia, na verdade, é uma nova prática que tem se espalhado em vários lugares do mundo e no Brasil começou a ser usada em 2020, em mais de 60 batalhões. Ele acredita que ainda são necessários mais dados para se dizer de fato qual a eficácia do uso da tecnologia. Contudo, alguns estudos apontam dados promissores, com a diminuição de letalidade causada por policiais e do próprio corpo policial, a maneira que a lógica da câmera já justifica o seu uso. Por um lado, a lógica é para saber exatamente como a polícia está abordando as pessoas, porque, evidentemente, a força policial é uma força que se coloca em lugares e situações de violência e ela está lá para conter a violência, não para praticá-la. Então, a primeira coisa é saber se o poder público está justamente agindo dessa forma. Nesse caso, o objetivo é conter a violência e proteger a população. Ainda, em um país onde a mortalidade produzida por policiais é muito alta (uma das mais altas do mundo), a câmera se torna ainda mais necessária. Todavia, ela é de forma conjunta, uma forma de proteger os próprios policiais, porque com as câmeras os outros soldados, podem acompanhar uma ação e saber, por exemplo, que tem algum colega em perigo, e assim ter esta situação, pode justamente ir em seu resgate, etc. Nos primeiros dados que surgiram em 2022, as duas coisas aparecem como positivas, tanto a diminuição da letalidade provocada pela polícia, quanto a diminuição da letalidade contra os policiais. Porque você imagina as duas coisas, do mesmo jeito que um policial vai buscar agir dentro da norma, sabendo que ele pode estar sendo observado, um eventual criminoso, vai pensar duas vezes em agir contra o policial, porque ele obterá conhecimento que está sendo gravado. Então, é uma ação de um lado que protege a população, de outro lado, protege a própria polícia. E, por fim, é uma ação que profissionaliza e dá transparência, que é um princípio público. Um dos princípios públicos mais importantes é o da transparência. O equipamento dá a transparência do servidor público, como o policial. Então, também é um outro motivo para essas ações existirem.

A Justiça de São Paulo determinou que câmeras fossem instaladas em veículos e fardas da Polícia Militar, não podendo ser desligadas. A 8ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo determinou no dia 13 de setembro de 2023 que policiais em todo o estado deverão usar câmeras corporais nas fardas e mantê-las ligadas durante o expediente, com multa de até R$100 mil para policiais que desligarem a câmera durante o trabalho. O juiz também proibiu o uso de qualquer outro objeto para amarrar suspeitos, além das algemas, pois cordas eram bastante utilizadas. A decisão é decorrente de um processo movido pela ONG Educafro, que se manifestou depois de um vídeo que mostra um homem com mãos e pés amarrados sendo carregado por policiais circular nas redes sociais. Segundo o Fórum de Segurança Pública, a utilização de câmeras é vista como sinônimo de profissionalização da polícia. No Brasil, o instrumento é visto como uma forma de reduzir a letalidade causada pela polícia, principalmente de jovens negros, estabelecendo maior confiança da população em relação ao orgão da segurança pública. De acordo com o Comitê Paulista Pela Prevenção de Homicídios na Adolescência, houve quase 1.000 mortes de jovens com menos de 19 anos, decorrentes de intervenção policial no estado entre 2015 e 2018. O caso de Felipe não é único, e também, pode se ver nesse caso de Raphael Vicente, influenciador digital e cria do complexo da Maré, no Rio de Janeiro, em ambos os casos o uso de tecnologia está no centro da ação policial.

Raphael estava em casa, era dia. Abruptamente começou a ouvir batidas fortes em seu portão. O jovem se assustou, mas foi abrir a porta. Era a polícia que entrou em sua casa sem perguntar nada e saiu revistando tudo. Depois, os policiais perguntaram quem morava lá e só foram embora ao ver o Instagram de Raphael, que contava com muitos seguidores.

A história pode ser contada através de diferentes bocas entre os 120 mil moradores da comunidade. O relato de Raphael fala da operação policial que ocorreu no dia nove de outubro deste ano, na periferia da zona norte carioca. A operação policial contra o tráfico de drogas, envolveu três das maiores comunidades da zona norte da terra fluminense, a Vila Cruzeiro, o complexo da Maré e a Cidade de Deus. Com a justificativa de combate às drogas, os policiais resolveram adentrar as comunidades para realizar mais uma operação. Por mais que os anos de UPPs (Unidade de Polícia Pacificadora) já tenham comprovado que a busca pela paz nas comunidades não se resolve com mais policiamento violento e parcial, a situação infelizmente ainda não se alterou, e está longe de mudar. Porém, um detalhe importante nessa nova operação, que a diferencia de todas as outras que já aconteceram na cidade carioca nos últimos anos, é a soma de novas tecnologias para auxiliar o corpo policial na operação. A operação mostrou que as câmeras corporais não são a única tecnologia utilizada pela segurança pública. O uso de drones com reconhecimento facial e leitura de placas estão sendo utilizadas na operação, junto às câmeras corporais, monitoradas pelo Centro Integrado de Comando e Controle. Segundo o Secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, a tecnologia é um diferencial para minimizar a quantidade de vítimas inocentes. Todavia, a história não parece ser bem assim. A ONG Redes da Maré, criada por moradores e ex-moradores da comunidade que monitora as ações de violência no território desde o início da Operação Maré, informa que ao menos 120 mil moradores estão sendo impactados de maneira direta ou indireta pelas ações policiais. Além disso, outro fator super importante, quando a questão é o uso das tecnologias na operação, é que a ONG registrou policiais sem identificação e sem câmeras nos uniformes, o que estaria em desacordo com as diretrizes estabelecidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635/2019, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ou seja, o discurso utilizado pelo Secretário da Polícia Civil, demonstra que o uso do reconhecimento facial, como auxílio positivo para a população “inocente”, permanece apenas como um discurso, e não como algo benéfico na prática, inclusive, é muito perigoso, como podemos ver no caso a seguir.

Passeando com filho e esposa, um homem, negro, passou por uma das situações mais constrangedoras e de violação de seus direitos em praça pública. Ao chegar no Parque das Exposições, de Salvador, para aproveitar um dia tranquilo de festa junina, o vigilante foi abordado e preso por um roubo, que ele não cometeu. Foram 26 dias atrás das grades, por um crime cometido por outra pessoa, ainda em 2012. O autor do crime foi preso em flagrante e solto em 2013, posteriormente, sendo condenado a 5 anos de prisão. Após o ocorrido, não se sabe como, um mandado de prisão foi feito com o nome do vigilante, mesmo sem ele nunca ter cometido um crime. A SSP-BA alegou uma similaridade de 95% entre os dois homens, o que ocasionou a injustiça. Preso na frente de sua família e tendo seus direitos, garantidos por lei, violados, o homem ainda perdeu o emprego devido a prisão injusta, ele começaria a trabalhar em uma nova empresa três dias depois do ocorrido. Apenas um dos casos de erro do reconhecimento facial.

Um dos assuntos mais comentados na mídia atualmente, envolvendo a questão jurídica é a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), que “dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural”. Por isso, a advogada Karine Dias Eslar, presidente da comissão de compliance da OAB-GO e especialista em LGPD, disse que a tecnologia de reconhecimento facial é uma tecnologia necessária e útil nos nossos dias atuais, contudo, apontou que a imagem do indivíduo é tida como algo sensível, perante a LGPD e o reconhecimento facial. Por utilizar essa inteligência artificial que vai fazer a leitura desses dados, ela é ainda mais preocupante do ponto de vista do direito à personalidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. O reconhecimento facial por ser uma ferramenta que possui utilidade, e que tende a crescer cada vez mais no país, ela necessita de seriedade, e explicações para o cidadão que será submetido ao uso de seus dados para a tecnologia. Como o uso da tecnologia envolve uma ferramenta útil, ela não pode ser utilizada indiscriminadamente, e o dono da face, que é lida pelo reconhecimento facial, precisa ser plenamente informado assim como determinar a lei acerca da finalidade dos objetivos. Ou seja, explicar para o cidadão, o porquê da coleta daquele reconhecimento facial, daquela linguagem corporal, então é necessário que haja toda uma uma explicação eficiente, eficaz e transparente, pela instituição que estiver usando estes dados.

A utilidade e a pertinência do uso de reconhecimento facial na segurança pública é questionada por entidades de direitos digitais e do movimento negro. A relatora especial das Nações Unidas sobre formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância relacionada E. Tendayi Achiume, no relatório “Discriminação racial e tecnologias digitais emergentes: uma análise dos direitos humanos”, afirma que a adoção de novas tecnologias devem ser precedidas de avaliações obrigatórias de impacto nos direitos humanos e que “caso essas avaliações revelem que uma tecnologia tem alta probabilidade de impactos raciais díspares e prejudiciais, os Estados devem impedir seu uso por meio de proibição ou suspensão”. Iara Moura, coordenadora executiva do Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação Social, e parte da campanha “Tire Meu Rosto da Sua Mira”, acrescenta e explica que ainda há uma brecha legal para o uso dessa tecnologia no país. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ainda não tem uma regulamentação específica para o reconhecimento facial. Tem um projeto de lei que está em tramitação no Congresso sobre inteligência artificial e que vai trazer alguns parâmetros que podem ser aplicados ao reconhecimento facial, mas a gente não tem ainda uma regulação específica. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais traz alguns parâmetros que são importantes para serem observados, mas ela tem uma excepcionalidade no que tange a segurança pública e isso torna mais difícil a gente regular e estabelecer parâmetros. Somado a isso, Moura alerta para a quebra de direitos individuais garantidos por leis e para o uso de uma tecnologia enviesada que já aumenta a perseguição de minorias. Essa tecnologia traz diversos riscos para os direitos fundamentais dos indivíduos, como o direito da privacidade, o direito à liberdade de expressão, a manifestação e o direito de ir e vir, principalmente, porque não tem regulação específica sobre como será tratado esses dados, protegido esses dados pessoais, então abre possibilidades que já estão bastante concretas de aprofundar as discriminações, controle sobre populações e grupos específicos, não só do ponto de vista individual, mas coletivo. Segundo o relatório “Retratos da Violência”, 90,5% dos presos por monitoramento facial, são pessoas negras, competindo com uma minoria de 9,5% de pessoas brancas. Milhares de prisões foram feitas com a ajuda dessa tecnologia, apenas no estado da Bahia, a Secretaria de Segurança Pública divulgou um balanço de mais de mil detidos, com a justificativa de que as pessoas presas estavam nos dados de mandados de prisão. Mas, mesmo o estado considerando o uso do reconhecimento facial um sucesso, muitos inocentes foram presos por erros da tecnologia.

Iara explicou, em entrevista à AGEMT, um pouco sobre como funciona essa inteligência artificial: a tecnologia de reconhecimento facial tem um algoritmo próprio, baseado em sistemas do que a gente chama de inteligência artificial, que faz um cruzamento de dados com algum outro banco de dados já consolidado. No caso, um banco de dados da Secretaria de Segurança Pública, assim como é, quando é para buscar suspeitos ou foragidos da justiça ou o próprio dado geral dos RGs, CPFs, dos cidadãos. É a partir do cruzamento dos bancos de dados e das imagens, com dados biométricos, que é gerado o reconhecimento facial, determinando quem é aquele sujeito ou indivíduo. O que, como ficou claro no caso acima, muitas vezes não funciona, principalmente para pessoas negras e trans. Moura, explica como essa tecnologia é enviesada. É comprovado um viés racista e um viés transfóbico nesse uso. Várias dessas tecnologias utilizadas no Reino Unido, em vários países da Europa, nos Estados Unidos, já tem testes. Já tem muitos estudos científicos que comprovam maior dificuldade de reconhecer rostos de pessoas trans e que, por outro lado, coloca os rostos de pessoas suspeitas sempre na mira de pessoas negras. A tecnologia não é neutra, desde sua configuração construída a partir do norte global. São empresas privadas, como a Microsoft, que vendem esses sistemas, feitos por homens brancos. Então, elas já vêm desde a sua programação contaminadas, digamos assim, com o viés racista e com o viés, também, transfóbico. Fora isso, em um país como o Brasil, que já tem uma desigualdade estrutural baseada em raça e baseada em gênero, o uso dessa tecnologia tende a aprofundar as questões correntes de criminalização, de perseguição dessas populações. Por isso, para a campanha ‘Tire Meu Rosto da Sua Mira’, não é possível uma moratória, não é possível melhorar essa tecnologia para uso em segurança pública. Ela precisa ser banida para esse uso específico, porque senão ela só vai aprofundar e reiterar essas desigualdades estruturais.

Então, o discurso referente ao uso do reconhecimento facial, como ferramenta da segurança pública, demonstra erros, assim como a câmera corporal, que deve melhorar com a obrigação de mantê-las ligadas. A tecnologia é cara, mas falha. Só na Bahia, já foram mais de 650 milhões de reais investidos pelo Estado. Salvador tem sido referência no Brasil inteiro quanto ao uso do reconhecimento facial na segurança pública, mas Moura mostra como o sistema é falho. “Na Bahia, no mês de setembro, foram duas pessoas mortas por dia por conta de ação policial violenta, então teve toda uma crise, está tendo toda uma crise de segurança pública e esse é o estado que é tido como exemplo no uso das tecnologias de reconhecimento facial, então fica um contrassenso aí bem explícito de o quão ineficaz é essa tecnologia”.

Felipe disse ter medo da tecnologia estar na mão das pessoas erradas e teme como isso pode afetar a sociedade. Para ele, o mau uso das tecnologias como as câmeras pode prejudicar a vida de várias pessoas em um nível muito grande. O jovem agradece por não ter acontecido nada físico a ele, mas sabe que com as câmeras desligadas podem acontecer com outras pessoas. A tecnologia da câmera está à disposição da Segurança Pública, mas tem de servir para a proteção da população, não para causar medo. Tanto a câmera corporal, quanto o reconhecimento facial, de maneiras diferentes, ainda têm se mostrado com problemas para a população, principalmente a negra.

Por Gabriela Figueiredo (texto) e Victoria Leal (audiovisual)

Vento no rosto, uma pradaria em tonalidade verde queimada e muito suor. Esta era a visão de Zé Braz enquanto trabalhava na plantação com seu pai, ainda na pré-adolescência. A vida começa cedo para quem nasce na falta. Eram muitos irmãos e apenas algumas mãos para dar conta de toda a demanda da casa. Os semblantes cansados dos pais refletiam a falta de condições para manter a dignidade de uma família. Ainda mais comum do que se imagina, é dar um jeito de sobreviver à falta de emprego de carteira assinada e escolaridade do primário. O jeito foi mudar de Iapu, interior de Minas Gerais, para São Paulo, em um movimento migratório em busca da sorte, como os milhares que levantaram as estruturas e história da capital. Zé Braz está primeiro entre estes milhares.

Os bicos para arrumar dinheiro vieram antes das apostas, mas elas não deixaram de vir. Em suas próprias palavras “começou primeiro com a bebida, depois o cigarro... aí o jogo. O jogo é terrível. Eu sei que a gente não pode colocar a culpa na bebida, mas todo mundo fazia na época. Jogava truco, baralho, sempre valendo dinheiro, aí apareceram novos jogos... jogava na loteria também, fazia esses jogos de montante com os caras do bar sabe [...]. Joguei no bicho, sempre ganhava miudeza, qualquer dinheiro que entrava já era alguma coisa. Mas aí pegava e gastava no bar.”

Zé representa apenas uma pequena parcela das pessoas que tiveram problemas com apostas no Brasil. Apesar de ter experiências apenas com apostas em jogos de bares, casos semelhantes com apostas esportivas online vem se tornando algo comum na vida dos brasileiros. Tão comum, que segundo a pesquisa Industry Insights, feita pelo jornal O Globo, para 12% das pessoas que responderam, as apostas são a principal fonte de renda. Para 67% dos brasileiros, apostar hoje é entretenimento e para 43% é negócio. O risco está se tornando comum.

As apostas esportivas online funcionam por casas de apostas, que são os modelos mais populares hoje e mais simples. As pessoas escolhem uma situação dentro de um evento esportivo e apostam nas probabilidades com maiores chances de se concretizar dentro do jogo. Seja desde o cavalo que vai disparar em primeiro em uma corrida, até a quantidade de pênaltis em uma partida de futebol. Se o resultado se concretizar, os jogadores recebem um pagamento com base nessas probabilidades.

Em ritmo crescente no Brasil, essa modalidade já era muito comum em países europeus, que praticavam alternativas “rentáveis” para dinamizar ainda mais os jogos. Por ser uma questão emergente no País e que se acentuou ainda mais por conta da pandemia, o mundo das apostas online é a forma mais fácil de se lucrar. Desde que você não esteja do lado mais fraco da corda.

E o lado mais fraco da corda é formado pelos milhares dos quais, não só Zé Braz fez parte, mas Mateus Haidar, de 27 anos, advogado e empresário, também somou. Mas o verde que o Mateus enxergava deste lado, era o tecido da mesa de poker, que começou presencialmente, mas logo passou para o online, “em sites como pokerstars e partypoker, naquela época só existiam sites gringos. Percebi que estava viciado quando perdia rapidamente o dinheiro que recebia trabalhando para as casas”.

Segundo pesquisa do Datahub, publicada pela Máquina do Esporte, o crescimento de empresas de apostas esportivas digitais no Brasil foi de 360%, entre 2020 e 2022. E seguindo o movimento publicitário de todo novo comércio emergente, não demorou muito para que as casas começassem a patrocinar influencers, pagar por anúncios e até investissem em mídias offline - anúncios em estádios e telas espalhadas pelas cidades - para atingir seu público alvo.

Em uma polêmica recente, no mês de junho deste ano, o youtuber e influenciador digital Felipe Neto foi questionado de continuar apoiando e divulgando a casa de cassinos e apostas “Blaze” - que fechou contrato com o comunicador em 2022 - após ser acusada de calote na Internet pelos usuários, por não pagar os clientes que obtinham lucros financeiros. Outros influenciadores de grande impacto, como a advogada Deolane Bezerra, ex-esposa do funkeiro, Mc Kevin, também faz parte do grupo de pessoas patrocinadas pela empresa. A advogada tem mais de 5 milhões de seguidores no Instagram e também recomendava a casa em suas redes sociais.

Em declaração à Agência Mural, o diretor, André Gelfi, do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, composto pelos grupos Bet365, Flutter, Entain, Betsson Group, Betway Group, Yolo Group, Netbet Group, KTO Group, Rei do Pitaco, Novibet, LeoVegas, Grupo OKTO e Pay4Fun, afirma que o instituto se preocupa com a proteção de menores de 18 anos na divulgação das casas de aposta que o compõe.

O grupo desenvolveu uma nova cláusula que proíbe o direcionamento do conteúdo para menores de idade e a utilização de imagens de "pessoas ou personagens, reais ou fictícios, de relevância ou notoriedade pública que atraiam a atenção dos jovens”. Apesar da parcela significativa de casas de apostas que entendem e procuram minimizar o impacto negativo por meio da publicidade, não existe regulamentação oficial direcionada a publicidade de jogos para menores ou fiscalização de que a documentação cadastrada não seja de parentes maiores de idade, como também explicitado na reportagem da Agência Mural.

DE OLHO NO PERIGO

Na pesquisa de perfil de apostadores do Panorama Mobile Time/Opinion Box, publicada em maio de 2023, foi identificado que o padrão médio dos jogadores é homem, jovem e de baixa renda. Na análise de faixa etária, 36% dos indivíduos no grupo de 16 a 29 anos já apostaram em plataformas de apostas esportivas e dos mais de dois mil entrevistados, 30% são das classes D e E.

O risco das apostas esportivas passa a existir no momento em que ela deixa de ser feita por entretenimento e começa a simbolizar algo vital, como a principal fonte de renda do indivíduo ou o lugar em que a fonte de renda é “investida” - que gera a sensação falsa de uma possibilidade segura de lucro. Em primeiro plano, porque as estatísticas esportivas não são baseadas em padrões fixos, mas probabilidades, como tendências históricas e estatísticas defensivas de um time, que podem variar a cada jogo. E em segundo plano, pelo aumento dos casos de manipulação de partidas de futebol, em que, segundo os dados da Sportradar, o futebol mundial registrou um aumento de 34% no número de partidas suspeitas, apenas em 2022.

Em terceiro plano, a psicóloga e analista Adriana Munford explica que o vício, ou seja, a incapacidade de deixar um padrão de lado, pela perda de autocontrole sobre a situação, é o que caracteriza a compulsão de jogadores que não conseguem deixar de apostar, mesmo depois da frustração da perda, inclusive com frequências variadas.

Mas Adriana não é a única que alerta sobre os perigos de começar a apostar e transformar o jogo em uma parte essencial da vida. Mateus Haidar, depois de sobreviver às dificuldades de largar de vez o mundo das apostas, começou a criar conteúdos no TikTok e outras redes sociais para ajudar quem está endividado ou em situação extrema, correndo riscos de vida.

“Todos os dias recebo mensagens de pessoas que estão flertando com o suicídio, fora os casos de suicídio consumados que aparecem na mídia, aparentemente o jogo patológico será um enorme problema de saúde pública muito em breve”.

No fim, os atingidos pela expectativa da renda extra e lucro gerado pela efêmera probabilidade de ganhar algo que nunca tiveram, são os que nasceram na falta. Mais comum do que se imagina, é pensar que absolutamente nada pode nascer de uma falta, de algo que não existe. Mas foi ainda nessa vida que Zé Braz construiu a sua nova vida, antes de perder tudo. “Conheci minha ex-mulher, casamos, montamos uma casinha ali na Habitação [imóvel ofertado a pessoas de baixa renda em São Paulo] e eu segurei um pouco essa vida né [de apostas], arrumei um empreguinho registrado e comecei a pagar o INSS, mas a bebida continuou [vício], não deu pra parar não”.

Zé Braz primeiro perdeu o amor, depois o emprego, uma parte do dinheiro, mas ficou com a casa, que era seu único abrigo, mesmo que só tivesse o físico. Mas não foi suficiente para preencher o vazio de não mais falar com a filha e dividir conselhos com alguém. Zé começou a refletir o semblante dos seus pais. “Fui e voltei pra vida do cão” o seguro desemprego virou jogo e antes de voltar para os bicos e tentar reconstruir a sua vida, fez lembranças no bar da Dona Lina. O bingo de Internet era mais fácil, bastava sacar 50 ou 100 cartelas de uma vez, com números prontos, para ver quem ganhou dessa vez.

“Deixava todo o dinheiro do auxílio lá no bingo, na cachaça, até que não me deixaram jogar mais, a Dona Lina disse que não ia vender mais pra mim. Hoje eu vivo de bico de pintor, passo textura, grafiato e pequenos reparos, tô vivendo de aluguel porque vendi a casa na habitação e o dinheiro foi todo pra mulher, cachaça e jogo".

Por Maria Eduarda Camargo (texto) e Bianca Novais (audiovisual)

Para Suelma Feitosa, mãe da Sofia de 8 anos, é difícil acompanhar o conteúdo que a filha vê na Internet. Como a menina estuda na Escola do Campo, no interior de Goiás, a rotina do nascer do sol e a longa distância até a escola se tornaram motivos para que o celular entrasse na mochila, e consequentemente no ambiente familiar. Desde vídeos no Youtube até jogos online, Sofia passa o entardecer no aparelho – que serve como um funil do universo infantil. Celebridades como Luccas Neto e Julia MineGirl, que hoje possuem um público de acesso majoritariamente infantil, fazem parte do interesse da garota pelo digital. Mas, na sala de aula, a rotina é outra: desenhos, massinha e brincadeiras ao ar livre fazem mais sucesso no ambiente. Para minimizar esses efeitos negativos estão sendo usadas muitas estratégias pedagógicas.

Thaís Oliveira é professora do ensino fundamental na rede municipal de Guarulhos, em São Paulo. Em sua rotina de ensino entram jogos, atividades e pesquisas online mas ainda faltam recursos para que as tecnologias possam entrar com funcionalidade na classe. Mesmo assim, dentro de sala, as atividades manuais e escritas ainda são um dos pilares. A professora afirma que a falta da prática da escrita fora do ambiente escolar, fruto da facilidade ao acesso da tecnologia, é um dos pontos de perda desse novo mundo. O analfabetismo digital dos pais é um dos pontos de atenção para Thaís, que também se inclui em um grupo que tem dificuldade de acompanhar os avanços tecnológicos, mas que precisou correr atrás de se atualizar durante a pandemia de Covid-19.

A legislação mais recente sobre o tema, a Lei Federal 14.533 de janeiro de 2023, institui a Política Nacional de Educação Digital (PNED), prevendo o desenvovlimento da inclusão digital dentro da sala de aula, com investimento em infraestrutura e capacitação de educadores. O principal objetivo é deixar os alunos, de quaisquer níveis, a par dos avanços tecnológicos e familiarizados com as ferramentas digitais atuais. Já o desafio, é encontrar o equilíbrio entre os benefícios e os malefícios da exposição às telas, que ainda não estão completamente elucidados.

Whatsapp, Instagram e TikTok. Esses são, em ordem, os sites mais utilizados por crianças e adolescentes na faixa dos nove aos 17 anos, de acordo com o CGI (Comitê Gestor da Internet). Em meros três minutos – o tempo máximo de vídeo permitido em todas as redes mencionadas – crianças pesquisam conteúdos como ajuda emocional e sexual, dietas e dicas para entrar em forma e tratamento de doenças. O mundo do curto prazo chegou aos pequenos, e com ele, a metamorfose da pedagogia teve que andar.

A pandemia de coronavírus, que durou de 2020 a 2023, forçou uma inclusão desorganizada de tecnologia nas salas de aula, visando minimizar o impacto que as medidas de distanciamento social causaram nos jovens em idade escolar. Segundo o relatório "O abismo digital no Brasil" da PwC, de 2022, 33,9 milhões de brasileiros não têm qualquer tipo de acesso à Internet, ao passo que 81% da população com 10 anos ou mais são usuários da rede mundial de computadores. Esse recorte etário se reflete na sala de aula de Maria de Lourdes Freitas, professora de ensino infantil na rede municipal de São Paulo, capital. Apesar de haver tablets para inclusão digital dos pequenos, a professora esclarece que a função do ensino infantil é o desenvolvimento de habilidades motoras e sociais.

Apesar disso, é comum em locais públicos como restaurantes ou shoppings observar crianças pequenas vidradas em telas. A estratégia é utilizada por pais que buscam "aquietar" os filhos, muitas vezes sem se preocuparem com os efeitos a longo prazo da exposição contínua a recursos tecnológicos de consumo passivo.

Fugindo da dicotomia de malefícios e benefícios, Thaís observa que o lugar da tecnologia na educação é, hoje em dia, sobre entender a possibilidade de acesso e como as ferramentas digitais podem se tornar aliadas no processo pedagógico.