“Senti a dor de ser subestimada pela minha cor, ser agredida verbalmente e até mesmo excluída”, afirma a jornalista Indianara Campos. Mulher negra e de origem indígena, ela concedeu uma entrevista a alunas da faculdade PUC-SP na última semana, e compartilhou como os estigmas relacionados à falta de diversidade e inclusão impactam sua carreira e sua saúde mental até os dias atuais.

Fazer parte de um grupo historicamente vulnerável impõe uma série de desafios em um Brasil que se vê diante de um cenário intolerante. No jornalismo, as questões raciais ainda se configuram como um pretexto para dificultar a ascensão de profissionais que fazem parte de grupos marginalizados. Segundo dados do Jornal da USP, 98% dos profissionais pretos ou pardos da área apontaram mais dificuldade para desenvolver a carreira do que os colegas brancos, além de 52,3% das mulheres negras afirmarem já ter sido vítimas de misoginia e racismo.

Para Indianara, esse preconceito se materializou no início de sua jornada profissional, momento em que compreendeu como suas origens poderiam ser usadas como contexto para dificultar a sua carreira. “Percebi que a minha ancestralidade, por mais digna que fosse de orgulho, poderia ser usada como impeditivo para alcançar meu sonho”, diz ela.

Essa barreira continuou no próprio ambiente de trabalho. Durante o seu trajeto profissional, ela conta que passou por diversos episódios de discriminação por parte de entrevistados e até mesmo colegas de trabalho, indivíduos que não compreendiam o peso e a violência causada pelo racismo. As agressões eram muitas vezes minimizadas e subestimadas, fazendo com que a compreensão de que se tratavam de casos de preconceitos étnicos e raciais fosse um processo transformador para sua visão de mundo.

Ser a única repórter negra e indígena dentro das emissoras desafiou seu senso de identidade: era orientada a parecer mais “chique”, alisar o cabelo. “Senti a dor de ser subestimada pela minha cor, ser agredida verbalmente e até mesmo excluída”, relata a mulher.

A visão do jornalismo como espaço de ampliação de visões e transformação social incentivou o adentramento na profissão. Além disso, Campos relata que o cenário vem evoluindo e que, apesar de ser um processo lento, permite maior presença de diversidade em espaços profissionais. Mas, mesmo assim, “ainda há quem se incomode com a nossa presença. Há quem nos queira apenas como objetos de ilustração para uma ‘imagem’ de diversidade”.

Esse ambiente de trabalho impacta diretamente na saúde mental dos jornalistas, que enfrentam diariamente situações estressantes diante de eventos extremos e outras formas de cobertura jornalística. O ambiente jornalístico é desgastante, por mais dinâmico que seja o veículo ou a emissora. Segundo o estudo “The Burnout Crisis in Journalism: Solutions for Today’s Newsroom”, lançado em 2024, 80% dos entrevistados acreditam que um dos maiores desafios que o jornalismo enfrenta atualmente é a questão do Burnout.

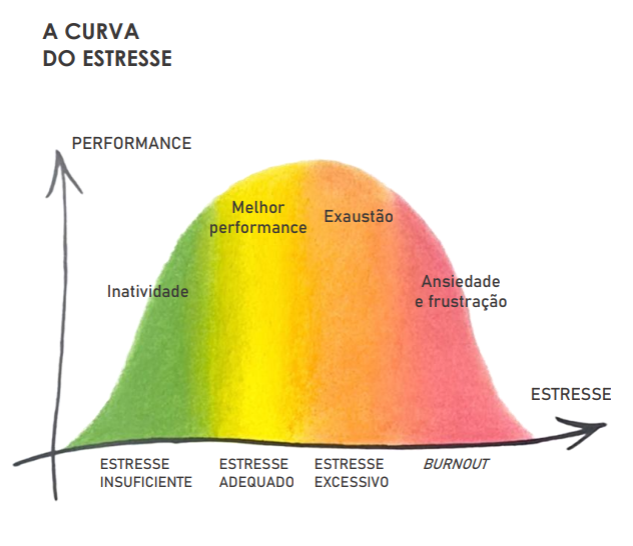

Para a melhor performance no trabalho, o corpo precisa manter um nível adequado de estresse. Há uma dose saudável de adrenalina que potencializa a produtividade, mas o excesso pode levar ao burnout. Essa condição coloca o corpo num constante estado de ansiedade que pode levar a problemas crônicos de saúde mental.

A entrevistada declara que é comum ter colegas ansiosos ou que desenvolvem depressão por tudo que envolve o processo de descoberta, apuração e finalização de um material. “Quando essas situações se unem às questões raciais que se desenvolvem pela falta de letramento por parte da sociedade, isso pode causar um grande estrago na saúde mental”, fala Indianara. O racismo estrutural, materializado na discriminação racial cotidiana, afeta a população e grupos minoritários que encaram essa realidade.

Ela indica grupos de apoio, como a rede de acolhimento do “aquilombamento”, que busca a união de pessoas negras e a vivência ancestral como ferramenta de resistência e promoção de saúde desse grupo. O debate sobre as práticas terapêuticas também precisa ser estimulado, e o estigma sobre bem-estar psicológico precisa ser eliminado. Nesses grupos de apoio, ela diz que os integrantes sempre se lembram que sua cor não define suas capacidades.

Foi preciso muita terapia para amparar a trajetória de Indianara Campos e a de muitos outros profissionais que se identificam com a entrevistada. Para ela, desistir não era uma opção. Encontrar pessoas que incentivaram o seu trabalho e que estavam dispostas a acreditar em seu crescimento pessoal e profissional, foi crucial para a jornalista seguir em frente.

“Durante minha caminhada, devido às situações discriminatórias que passei, cheguei a pensar em encerrar minha vida. Graças ao apoio familiar, à fé e à minha rede de apoio, me levantei. Hoje eu digo que consigo ver a “vida colorida” novamente”, relata a jornalista. Para ela, esse processo desafiador foi importante para dar voz a quem ainda não tem, para que assim, essas pessoas possam ser vistas e ouvidas pela sociedade.

No dia 20 de outubro, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e o Banco Central da Argentina oficializaram um acordo de swap cambial no valor de US$ 20 bilhões. A operação, destinada a fortalecer as combalidas reservas monetárias argentinas, estava intrinsecamente condicionada ao sucesso político do governo local.

A efetividade do acordo dependia da vitória do partido do presidente Javier Milei nas eleições legislativas de 26 de outubro de 2025. Com o grupo político de Milei obtendo mais de 40% dos votos e vencendo o pleito, o caminho foi aberto para a consolidação do apoio americano.

O swap cambial é uma troca temporária de moedas entre os bancos centrais. Na prática, a Argentina recebe dólares para fortalecer suas reservas internacionais, usadas para se proteger de oscilações cambiais e fazer pagamentos ao exterior sem precisar recorrer a empréstimos tradicionais. Após um prazo determinado, o país devolve a moeda recebida, com os devidos ajustes de juros ou câmbio.

As relações entre os Estados Unidos (EUA) e a Argentina remontam ao século XIX, com os EUA apoiando a independência argentina da Espanha em 1816, alinhando-se com a Doutrina Monroe (1823), que visava impedir a influência europeia na América. Inicialmente positivas, as relações evoluíram com tensões econômicas, políticas e ideológicas, refletindo o papel dos EUA como potência global e a Argentina como nação emergente na América Latina.

Hoje, a relação continua pragmática e cíclica, definida principalmente por dois fatores: a constante dependência econômica da Argentina do FMI (Fundo Monetário Internacional), onde o voto dos EUA é decisivo, e a pressão geopolítica de Washington para que Buenos Aires limite a crescente influência estratégica e econômica da China no país.

A motivação de Washington é dupla, misturando estratégia geopolítica e alinhamento ideológico. O principal motivo, segundo autoridades do governo americano, é combater a influência crescente da China na América do Sul. Os EUA veem com temor a possibilidade de a Argentina, uma das maiores economias da região, fortalecer seus laços com Pequim, que já mantém uma linha de swap ativa com Buenos Aires. A ajuda financeira é uma ferramenta direta para afastar a Argentina de acordos com o gigante asiático.

Além disso, há um fator de alinhamento político. Benjamin Gedan, pesquisador da Universidade Johns Hopkins, afirma que o presidente dos EUA, Donald Trump, tem dois motivos principais para o resgate.

"Um é o respeito inegável que ele tem pelo líder ultradireitista argentino, e o outro é um interesse menos ideológico no sucesso da agenda pró-mercado de Milei", disse Gedan em entrevista à BBC Mundo.

Presidente da Agentina, Javier Milei, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Reuters

Apesar da aliança, a medida gerou forte reação interna nos Estados Unidos. Críticos do governo argumentam que o "salva-vidas" financeiro não visa estabilizar a economia argentina, mas sim proteger os interesses de grandes fundos privados de investimento, como BlackRock, Fidelity e Pimco, que são detentores significativos de dívidas e ativos argentinos.

O apoio também criou um atrito com um setor vital para o próprio presidente Trump: os pecuaristas americanos. O grupo, que tradicionalmente vota no Partido Republicano, reagiu com indignação. A frustração é agravada por declarações recentes do próprio Trump, que em outubro de 2025 anunciou um plano para aumentar substancialmente a importação de carne da Argentina, com o objetivo de reduzir os preços da carne bovina nos Estados Unidos.

Para o economista e especialista em geopolítica Kaique Carvalho, a decisão de Trump cria uma contradição interna significativa.

"O governo Trump deveria estar ajudando os agricultores e pecuaristas americanos, alinhando-se à sua própria doutrina, em vez de fornecer assistência financeira massiva a um país sul-americano que, em última análise, é um concorrente direto", disse Carvalho.

Para justificar a aparente contradição com a ideologia "América Primeiro" (America First), o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que o slogan do governo Trump, utilizado para defender os interesses americanos sobre o resto dos países, não significa América Alone, ou seja, "Estados Unidos sozinhos".

Ao analisar a justificativa de Bessent, Kaique Carvalho vê a declaração de Bessent como um claro exercício de pragmatismo.

"A fala de Bessent é um malabarismo retórico para justificar o que, na prática, é uma grande contradição. 'America First não significa America Alone' é o código que o governo usa para dizer que a ideologia só vai até onde começa o interesse geopolítico. Nesse caso, o interesse 'Primeiro' não é o pecuarista americano, mas sim impedir o avanço da China na América do Sul. A frase de Bessent é a admissão de que, para vencer o jogo global, os EUA precisam de aliados, e estão dispostos a pagar, literalmente, para mantê-los", finaliza Carvalho.

Travestis e periféricas, o trio formado por Katy da Voz, Palladino Proibida e Degoncé Rabetão emergiu do Grajaú, na zona sul de São Paulo, para ocupar um espaço historicamente negado a corpos como os delas. Com letras afiadas, performances teatrais e uma sonoridade que atravessa o funk, o punk e a música eletrônica, elas transformam resistência em espetáculo e desconforto em discurso político.

O trio começou a chamar atenção por volta de 2019, quando suas primeiras apresentações nas noites alternativas paulistanas passaram a circular pelas redes. O impacto foi imediato e revelador. Entre o som pesado e a presença cênica, havia algo mais profundo, quase visceral, uma provocação clara ao modo como o público, a indústria e até parte da comunidade LGBTQIA+ lidam com a travestilidade. Katy costuma dizer que gosta de gerar desconforto e que, se alguém se incomoda ao vê-la no palco de calcinha, o problema nunca está nela. Essa afirmação acabou se tornando um mantra entre fãs e resume bem a postura artística e política do grupo.

O desconforto é, na verdade, uma ferramenta. Em uma cena musical ainda marcada por estereótipos, Katy e as Abusadas transformam o palco em território de disputa simbólica. A arte é o meio e também o campo de batalha. Elas não só cantam sobre liberdade; elas a encarnam em cada apresentação, em cada figurino e em cada verso. Com viés político, o simples fato de estarem ali, vivas, cantando e ocupando espaços que nunca foram pensados para elas, já é um manifesto.

O álbum A Visita, lançado recentemente em 2025, amplia essa postura combativa. Inspirado tanto no terror psicológico dos filmes de M. Night Shyamalan quanto na ironia inteligente das composições de Claudia Wonder, ícone travesti dos anos 2000, o disco apresenta uma estética sombria, eletrônica e profundamente provocante. A metáfora da visita demoníaca que permeia o projeto representa a chegada delas ao imaginário popular, algo que muitas vezes provoca fascínio e incômodo ao mesmo tempo. A fusão entre horror e música eletrônica não é mero artifício estético. É uma forma de dramatizar o olhar social sobre o corpo travesti, quase sempre visto como ameaça, fetiche ou aberração. Em A Visita, o horror é apropriado como instrumento político. O medo se torna matéria artística, e a monstruosidade, tantas vezes projetada sobre elas, se converte em poder.

Fotos: Divulgação/Spotify

O som do trio mistura a força do funk das favelas, com sua energia corporal e política, ao espírito anárquico do punk e às camadas densas da música eletrônica. Essa convergência dá origem ao que elas chamam de som de confronto, uma identidade que se traduz em ritmos intensos, guitarras distorcidas, sintetizadores e letras que abordam desejo, raiva, ironia, memória e redenção. Essa estética híbrida reflete as próprias experiências das integrantes, marcadas por tensões, adaptações e reinvenções constantes.

Mas a potência das Abusadas não está apenas na sonoridade. Está na forma como elas ocupam espaços que frequentemente lhes foram negados. Travestis da periferia, elas enfrentam o duplo preconceito de gênero e classe em um país que segue invisibilizando suas existências. Cada show é uma vitória coletiva. A participação em festivais como o Halloween da Pabllo Vittar representa muito mais do que uma conquista profissional; simboliza a presença de corpos expulsos da história agora em posição de destaque, produzindo cultura e movimentando cenas inteiras.

Mesmo com reconhecimento crescente e mais de duzentos mil ouvintes mensais no Spotify, o trio sabe que o caminho é árduo. A homenagem a Claudia Wonder não é apenas estética ou musical. É política. Wonder, nos anos 1980, usava o palco como instrumento de subversão e, de muitas formas, abriu caminhos para artistas travestis que viriam depois. Katy frequentemente menciona a imagem de Wonder se apresentando em uma banheira de sangue no Madame Satã, não como espetáculo pelo espetáculo, mas como gesto de reivindicar o direito de existir em sua própria linguagem, sem suavizar nada.

Em meio a provocações, batidas e teatralidade sombria, o trio se consolida como um dos nomes mais importantes da cena underground contemporânea. Há em seus shows uma combinação de performance, ritual e denúncia. Subir ao palco é também um ato de sobrevivência, uma afirmação de que elas não só existem, mas exigem ser vistas.

O que move Katy da Voz e as Abusadas é o desejo de ocupar, de transformar a dor em barulho e o medo em arte. A cada novo projeto, elas reafirmam que ser travesti e periférica não é obstáculo. É declaração de guerra ao silêncio. E se há algo que a trajetória delas comprova, é que a revolução pode ter batida de funk, grito punk, lente de terror e salto alto.

Fomos até um dos mais famosos condomínios da cidade de São Paulo, na entrada de seu jardim tem uma grande escultura de Domenico Carbone. Inicialmente estava combinado que subiríamos ao apartamento para realizar a entrevista, mas quando chegamos lá ele nos conduziu a uma sala de reuniões de seu prédio. Vestia uma camisa polo vermelha sobreposta por uma jaqueta impermeável azul, uma calça jeans e um sapatênis preto comum

Adriano, em tom sério, começa a nos contar sobre sua infância onde trabalhou por um curto período na padaria com seus pais, os quais passavam dificuldade na época. Sua mãe era professora e seu pai, um pequeno comerciante que entrou no ramo de padarias. Com objetivo de entrar na faculdade de medicina da USP, o ex-deputado estudou em uma das melhores escolas estaduais de São Paulo, E.E. Profº Antônio Firmino de Proença.

Em 1963, sua turma da escola ficou responsável por ajudar a delegação estadunidense nos Jogos Panamericanos que estavam sendo realizados na USP. Por se destacarem na maioria dos esportes, os americanos tinham uma grande quantidade de patrocinadores e queriam utilizar isso nos jogos, trazendo cerca de 40 mil bonés impermeáveis com botons de cada esporte. Indignados com a quantidade de material que a delegação trouxe, Adriano e os colegas repudiaram a ação, o que teve uma alta repercussão.

Com a entrada dos militares no poder, em 1964, Adriano foi expulso da escola pela ação contra os estadunidenses e não iria conseguir ingressar no curso que queria na Universidade de São Paulo, assim automaticamente ele se viu no movimento contra a ditadura.

Entre os anos de 1964 e 1968, ele manteve sua luta estudantil, aliado à ALN (Ação Libertadora Nacional) até ingressar no curso de Geologia na USP, em 1969. “Quando entrei na USP, praticamente não tinha nada de agitação política. Não tinha um centro acadêmico aberto, não tinha uma atividade cultural... tudo era protegido e vigiado. Os primeiros 6 meses de faculdade, eu fiquei quietinho estudando porque meus colegas de movimento sofreram muito com a implementação do AI-5 em 1968”.

Rogério Tarifa, diretor de teatro e amigo de Adriano afirma: “A relação do Adriano com a cultura e com a arte é muito forte”. Rogério conta que Adriano era muito amigo de Cesar Vieira, advogado dos presos políticos, fundador da companhia “Teatro Popular União e Olho Vivo” e um dos grandes dramaturgos do Brasil.

Com a vinda de Nelson Rockefeller para o Brasil, Adriano volta à ativa da militância política. “Comecei a fazer ciclo de cinema na USP, que corria todas as faculdades”, afirma Adriano Diogo sobre como implementou novamente o movimento político dentro da Universidade. “Fui ao teatro de Arena e lá aprendi a fazer o teatro de guerrilha, na época chamávamos de teatro jornal”, comenta Adriano. Lá, reuniam todas as notícias de jornal, inclusive as proibidas, e faziam pequenas esquetes para agitação política.

“O Adriano é um amante do teatro, da cultura do nosso país e por ele ser ex-Deputado, militante, acabamos juntando as coisas numa arte que possa buscar a transformação do nosso país”, afirma Rogério.

Entre 1969 e 1973, Adriano usava a arte e cultura como meio de enfrentamento político, mas teve um contratempo: “Quando voltei do meu estudo de TCC em Diamantina, onde passei um mês, meu amigo Alexandre tinha sumido e a família falava que ele tinha feito uma cirurgia de apendicite. Ficamos preocupados”, conta Adriano sobre seu amigo Alexandre Vannucchi Leme participante da ALN. Em março de 1973, mesmo ano do “sumiço” de Alexandre, os militares infiltrados em um dos caminhões da Folha de São Paulo, invadiram a casa de Adriano, levando-o preso junto aquela que ainda era sua namorada, Arlete Lopes Diogo, com quem teve uma filha e dois netos. Já no DOI-CODI, Adriano ouviu de um dos militares: “Você sabe onde você está? Você está na antessala do inferno, a Operação Bandeirantes”.

Alguns dias depois, durante uma conversa com um dos guardas, ele soube da morte de Alexandre, que teve o corpo enrolado num tapete e jogado na Rua João Boemer, na região do Brás. “Aí contrataram um caminhão para esmagar o corpo dele e dizer que ele havia se suicidado.” Completou Adriano. Durante os interrogatórios ele percebeu que os militares “não sabiam de nada”, perguntando coisas com as quais ele não tinha ligação alguma, principalmente para incriminar Alexandre com o movimento armado.

Adriano ficou preso cerca de 2 anos, sendo 90 dias na solitária dentro de um cofre. Ele afirma que, durante esse período, ficou sem comer e bebeu pouca água. Diogo lembra que foi solto porque, apesar da vontade dos militares de matá-lo, não havia motivo suficiente, já que “não tinha sangue nas costas”.

Ao mencionar o Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, Adriano Diogo não titubeou: o maior prazer dele era trazer os cadáveres dos companheiros mortos, para que os interrogados vissem. “Ele falava, conhece esse aqui? Conhece esse aqui?”.

Um dia Ustra iniciou a tortura perguntando se Adriano se lembrava da Suelly Kanayama, estudante de Letras, que gostava de arte, teatro, adorava literatura... “Tive que matá-la depois da guerrilha do Araguaia”. Com a voz embargada Adriano conta que perguntou o que tinha a ver com isso e o coronel respondeu: “Eu te trouxe aqui pra ver a foto dela”, então Ustra mostrou uma imagem de Suelly, amiga de Adriano, com a cabeça decapitada. “Esse era o Ustra, para você ter uma ideia de quem era esse assassino”, completou em meio a lágrimas.

Em 1979, ele se junta ao Partido dos Trabalhadores desde sua origem e nunca mais se desvincula da política e da luta pelos direitos humanos. Em sua carreira política profissional, foi Vereador de São Paulo de 1988 até 2003, secretário do meio Ambiente da Prefeita Marta Suplicy e Deputado Estadual de 2003 até 2015. Em seus últimos anos ativos na política, presidiu a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva".

“A história do Adriano é muito triste, mas bonita ao mesmo tempo porque mesmo depois de tudo, ele se formou politicamente e transformou toda sua dor em luta”, completou Rogério Tarifa.

Por fora, a vida de Diego Dias Amaral parecia ter dado um salto. Aos 38 anos, gaúcho, formado em Administração e pai de dois filhos, ele foi promovido recentemente ao cargo de coordenador em uma empresa de varejo. O salário subiu, o status também — mas a nova função chegou com uma condição: abrir um CNPJ e deixar a carteira de trabalho no passado.

Diego nasceu e construiu boa parte da carreira no Rio Grande do Sul. Depois de mais de dez anos na mesma empresa, percebeu que, para crescer de verdade, teria de se mudar para São Paulo — o centro das oportunidades e também da exigência constante. Desde então vive na capital paulista, enquanto os filhos continuam no Sul com a mãe. Ele viaja quase todo final de semana para visitá-los.

Dois meses depois da promoção, ainda tenta entender se ganhou liberdade ou apenas um novo tipo de rotina. Desde a mudança de cargo, ele chega ao escritório às oito da manhã e raramente sai antes das oito da noite. Muitas vezes continua trabalhando em casa, entre planilhas abertas no notebook e desenhos coloridos dos filhos presos na parede.

Para exibir uma visão mais ampla, a AGEMT também conversou com Marcelo Dias Amaral, irmão mais velho de Diego, servidor público e defensor da estabilidade, e Josiane Costa Almeida, colaboradora da equipe de Diego, que continua registrada pela CLT. Juntos, eles ajudam a compor o retrato de um país em transformação — entre o desejo de segurança e o discurso de autonomia.

O discurso corporativo é o da autonomia: “você faz o seu horário, é dono do próprio tempo”. Na prática, porém, o expediente parece mais longo e a cobrança, mais constante.

Foto: Larissa Pereira/AGEMT

Diego Dias Amaral – “Na teoria, eu seria dono do meu tempo. Na prática, sou o tempo todo da empresa.”

Como foi receber a proposta de promoção e a exigência de virar PJ?

Foi um momento de alegria. Eu vinha buscando esse reconhecimento fazia tempo. Quando o gestor me chamou para conversar, imaginei que era uma boa notícia — e era. Mas veio com a condição de abrir um CNPJ. No começo, achei que fazia sentido. Hoje o mercado é assim, principalmente pra cargos de gestão. Eu pensei: “se é o preço pra crescer, eu pago”. E não acho que seja algo ruim. Só que a gente demora um pouco pra entender as implicações.

Você já estava em São Paulo nessa época?

Sim, eu vim pra cá antes da promoção. Foram mais de dez anos na mesma empresa no Rio Grande do Sul. Chegou um momento em que percebi que, se quisesse buscar novas oportunidades, precisava estar onde as coisas acontecem. São Paulo é o centro de tudo, mas também é uma cidade que engole a gente. Aqui o ritmo é outro. Eu sabia que vir pra cá significaria ficar longe das crianças, e ainda assim achei que valia o risco.

O que mudou na rotina depois da promoção?

Mudou quase tudo. O ritmo ficou mais intenso. Chego às oito, saio às oito, e ainda levo o notebook pra casa. No fim do dia, quando os meninos me mandam foto do dever de casa, sinto que poderia estar lá ajudando. Essa é a parte mais difícil. Eu me acostumei a organizar as viagens pro Sul no fim de semana, mas no fundo queria poder passar mais tempo com eles durante a semana também.

No papel, o PJ é livre pra isso — pra ajustar o horário, escolher os dias, trabalhar de onde quiser. Mas na prática, se eu fico desconectado, tudo se acumula. E quando volto, tem sempre uma reunião nova, um projeto em atraso. É como se o tempo nunca parasse.

Marcelo Dias Amaral – “O Diego acha que é livre. Eu acho que vive em outra prisão.”

Você enxerga diferença entre a sua estabilidade e a vida do seu irmão?

Total. Eu sou servidor público, tenho 44 anos e dois filhos. Sei quanto vou ganhar no fim do mês e sei que não posso ser mandado embora de um dia para o outro. Isso me dá tranquilidade. O Diego vive numa gangorra: ganha mais, mas sem garantia nenhuma. Se a empresa mudar de ideia, acabou.

E como você vê o modelo PJ?

Eu entendo o argumento da autonomia. Na teoria, ser seu próprio chefe é o ideal. Mas, na prática, quase ninguém é dono de nada. O patrão continua existindo — só mudou de nome. O funcionário paga os próprios encargos e ainda precisa agradecer pela chance.

Você acha que é uma questão política também?

Com certeza. É o resultado de uma lógica que diz que o trabalhador precisa se virar sozinho. Essa ideia do “empreendedor de si mesmo” virou moda e é muito sedutora. Só que ela desobriga a empresa e o Estado de qualquer responsabilidade. Eu não trocaria minha estabilidade por isso.

O que você diz pro Diego?

Que ele se cuide. Que aproveite o que conquistou, mas não se iluda. A empresa fala em parceria, mas parceria de verdade exige igualdade — e não existe igualdade quando um lado pode te desligar com um e-mail.

Josiane Costa Almeida – “Eu gosto dos meus direitos, mas entendo que os cargos altos vão pelo caminho do PJ.”

Você trabalha diretamente com o Diego. Como ele é como gestor?

Muito presente. Sempre foi o primeiro a chegar e o último a sair. Exigente, mas justo. Quando virou coordenador, o ritmo dele aumentou e o nosso também. Ele tenta proteger a equipe, mas dá pra ver que está sobrecarregado.

E sobre o modelo PJ, como você vê essa mudança dentro da empresa?

Acho que é o rumo das coisas. Entendo que, em cargos muito altos, a empresa vai por esse caminho. Mas, pessoalmente, gosto muito de ser CLT. Tenho meus direitos garantidos: férias certas, décimo terceiro, FGTS… Isso traz um final de mês mais tranquilo.

Você sente que há pressão pra mudar de regime?

Não chega a ser pressão explícita. É mais uma adaptação silenciosa. Quem quer crescer entende que pode ser necessário. Meu cuidado é que nem todo mundo está preparado para viver nessa correria nem tem a estrutura que o Diego tem pra lidar com isso.

Diego Dias Amaral – “O modelo não é o vilão. Só precisa de respeito dos dois lados.”

Você sente que tem mais autonomia agora?

De certa forma, sim. Hoje posso negociar meu ritmo, discutir metas de forma mais direta. Isso é ganho. Mas a autonomia de verdade seria poder usar essa flexibilidade sem culpa. Às vezes penso que o modelo é bom, só não é aplicado como deveria. Se houvesse um olhar mais humano para quem é PJ, com espaço para adaptar horários, a coisa funcionaria melhor.

E quanto aos benefícios?

Eu ainda tenho plano de saúde e alguns auxílios — sei que não é comum. Então reconheço que tive sorte. É uma abertura da empresa, e sou grato. Mas também sei que é exceção. A maioria das empresas não faz essa ponte entre CLT e PJ: simplesmente te joga de um lado para o outro.

Você se arrepende da mudança?

Não — de jeito nenhum. Eu gosto do que faço e da posição que conquistei. Ser PJ não é o problema — o problema é o sistema que trata isso como se fosse informalidade disfarçada. O modelo pode ser positivo se houver responsabilidade dos dois lados. O que me incomoda é a diferença entre o discurso e a realidade.

E como você concilia com a vida pessoal?

Tento com equilíbrio — ou tentando. Tenho o costume de fechar o computador quando chego em casa, mas nem sempre consigo. Às vezes, estou respondendo e-mails enquanto vejo um desenho que os meus filhos fizeram pra mim. É bonito, mas é um lembrete do que falta.

Você acredita que esse é o futuro do trabalho?

Acho que sim. E acho que não é ruim — o problema é a falta de preparo das empresas para isso. O modelo PJ não é vilão. É a resposta ao mundo de hoje. Só que, se não vier acompanhado de respeito, vira disfarce de liberdade. E ninguém aguenta fingir que é livre quando, no fundo, continua preso a um sistema.

Foto: Larissa Pereira/AGEMT

A política por trás da pejotização

O caso dos irmãos Amaral sintetiza um país dividido entre a promessa de autonomia e o desejo de segurança. Diego, o coordenador que virou empresa, tenta equilibrar a carreira com a vida de pai ausente durante a semana. Marcelo, o servidor estável, observa o movimento de fora, convencido de que a “liberdade” vendida pelo mercado tem preço alto.

Nos últimos anos, o Brasil viveu uma reconfiguração das relações de trabalho. A reforma trabalhista de 2017, durante o governo Michel Temer, flexibilizou regras de contratação e abriu espaço para acordos individuais. Desde então, o número de profissionais que atuam como pessoa jurídica (PJ) ou autônomos formais cresceu de modo acelerado.

Segundo dados da PNAD Contínua (IBGE, 2024), cerca de 13,2 milhões de brasileiros trabalham por conta própria com CNPJ — o maior número da série histórica. Já o Dieese aponta que, em dez anos, houve um aumento de mais de 60%nas contratações sem vínculo formal direto, especialmente em áreas administrativas, tecnológicas e de serviços.

Essa transição foi apresentada como sinal de “modernização” e “liberdade”. Para muitos, inclusive Diego, ela de fato oferece vantagens: remunerações mais altas, poder de negociação e prestígio profissional. Mas, na prática, também impõe custos pessoais — responsabilidade por encargos, incerteza e ausência de limites claros entre o trabalho e a vida.

“O bom de ser PJ é poder trabalhar a hora que quiser”, ele diz, rindo. “O problema é que eu trabalho o tempo todo.”

Entre a liberdade prometida e o controle disfarçado, Diego aprendeu a negociar — não apenas contratos, mas também a própria ideia de sucesso.