No sábado e domingo (17 e 18), ocorrerá o Festival da Cultura Coreana que inicia sua 17ª edição no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. O evento, com entrada gratuita, promete uma rica programação cultural que abrange shows, literatura, esportes, dança, oficinas de arte e culinária. As atividades serão distribuídas entre o Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB), localizado no espaço Oswald de Andrade, e a Praça Cel. Fernando Prestes (Praça Tiradentes).

Realizado pela Associação Brasileira dos Coreanos com o apoio do Centro Cultural Coreano no Brasil, do Comitê de Desenvolvimento do Bom Retiro (Feira do Bom Retiro) e da Prefeitura de São Paulo, o festival reunirá milhares de apreciadores da cultura, arte e gastronomia coreana.

Entre os destaques do festival está a performance da boy band NTX, no sábado, seguida por um Meet & Greet em que os os fãs interagem com os membros do grupo. No mesmo dia, ocorre a final do Concurso K-Pop (gênero musical de pop coreano) Festival, que reunirá os melhores covers brasileiros de K-pop na disputa pelo prêmio principal.

O festival também proporcionará uma variedade de experiências culturais, incluindo literatura coreana e demonstrações de Taekwondo. Para completar, haverá barracas oferecendo comidas típicas, como kimbap e topokki, e produtos de beleza coreanos, permitindo aos visitantes uma imersão ainda mais completa na cultura da Coreia.

O evento tem como propósito celebrar a cultura e a data da primeira imigração coreana registrada no Brasil, que em 2024 completa 61 anos. O primeiro grupo de imigrantes chegou no município de Santos, a princípio, com 109 pioneiros partindo de Busan, em 1963. Ao longo dos anos, os estados que mais receberam a população coreana foram São Paulo e o Paraná, respectivamente.

Cancelamento de atividades no domingo

O evento, inicialmente programado para acontecer durante todo o final de semana, teve as atividades programadas para o segundo dia (domingo) de festival - na Praça Coronel Fernando Prestes - canceladas, devido ao Concurso Público Nacional Unificado. A razão é que nenhum evento público poderá ser realizado no dia do concurso. Em um comunicado oficial, as redes sociais do encontro lamentaram o cancelamento.

“Embora seja uma situação além do nosso controle, lamentamos profundamente os transtornos causados por esta decisão. No Oswald de Andrade, as atividades ficam mantidas no sábado e no domingo. Estamos solidários com todos os participantes, especialmente aqueles que já haviam feito planos de viagem de outras cidades e estados para prestigiar o evento. Entendemos o quanto este festival significa para a comunidade e para todos os fãs da cultura coreana, e estamos comprometidos em fazer o nosso melhor para compensar esta perda com mudanças na programação de sábado na Praça Coronel Fernando Prestes para que seja um dia mais que especial”, informou a organização do festival.

Programação completa

Sábado (17)

14h – Nabilera in Samba (espaço Oswald de Andrade)

15h – Apresentação dos alunos de Taekwondo e K-pop (espaço Oswald de Andrade)

15h30 – K-Debate / Literatura (espaço Oswald de Andrade)

16h – Oficina de arte em carvão (espaço Oswald de Andrade)

17h – Bate-papo HOME DUO

17h – K-pop Festival (palco principal)

17h – K-Debate / K-Drama (espaço Oswald de Andrade)

19h – DJ Sung Ju No (espaço Oswald de Andrade)

19h – Show do NTX (palco principal)

Domingo (18)

13h30 – Meet & Greet NTX (espaço Oswald de Andrade)

14h – Gayageum – Gayagatos (espaço Oswald de Andrade)

15h – EMMSP e Coral Sejong (espaço Oswald de Andrade)

16h – Apresentação HOME DUO (espaço Oswald de Andrade)

16h – Oficina de arte com tinta (espaço Oswald de Andrade)

17h – DJ Sung Ju No (espaço Oswald de Andrade)

- Informações importantes

Datas e horários: 17 de agosto, das 11h às 20h

Custo: Gratuito

Endereço: Praça Tiradentes - Av. Tiradentes, 551 - Luz (Estação Tiradentes - Linha Azul)

Anime Friends, um dos maiores eventos de anime e cultura japonesa do país, marcou seu retorno nos dias 18 a 21 de julho. Sediado no Distrito Anhembi, o encontro reuniu cosplayers, - pessoas que se fantasiam e interpretam um personagem - artistas independentes, fãs, dubladores e muito mais.

Um diferencial importante do encontro há anos é a existência do primeiro dia (quinta-feira, 18) gratuito, mediante ingresso reservado previamente no sistema Ticket 360, permitindo que uma ampla parcela da população possa frequentar e usufruir das diferentes atrações oferecidas pelos organizadores.

Uma oportunidade para os artistas

O evento oferece diversas atividades e atrações como karaokê, shows, palestras, entre outras. Entre elas, destaca-se o Beco dos Artistas (também chamado de “Artists Alley”, em inglês), uma área dedicada para artistas independentes que alugam espaços para a venda de produtos autorais, como broches, cartazes e adesivos.

Sarah Souza, frequentadora assídua do evento, afirma que o Artists Alley é sua atração favorita: “Os artistas são muito receptivos e atenciosos, sempre me sinto abraçada estando ali”. Sendo artista, ela completa que sempre se sente inspirada pela diversidade de produtos e estilos quando visita as mesas.

Outra artista que também foi ao Anime Friends como visitante, Mel Duarte Munhoz, comenta: “Como eu mesma sou artista, adorei ir no Artists Alley. Poder ver diversos artistas maravilhosos vendendo desde adesivos a posters e ainda, broches, que têm vários estilos diferentes e únicos, e ter acesso a tanta arte é simplesmente fenomenal.”

A comitiva do Anime Friends aumentou a quantidade de artistas desde o ano passado, fator importante para que mais artistas possam ter a oportunidade de divulgar seus trabalhos.

Visitas de fora

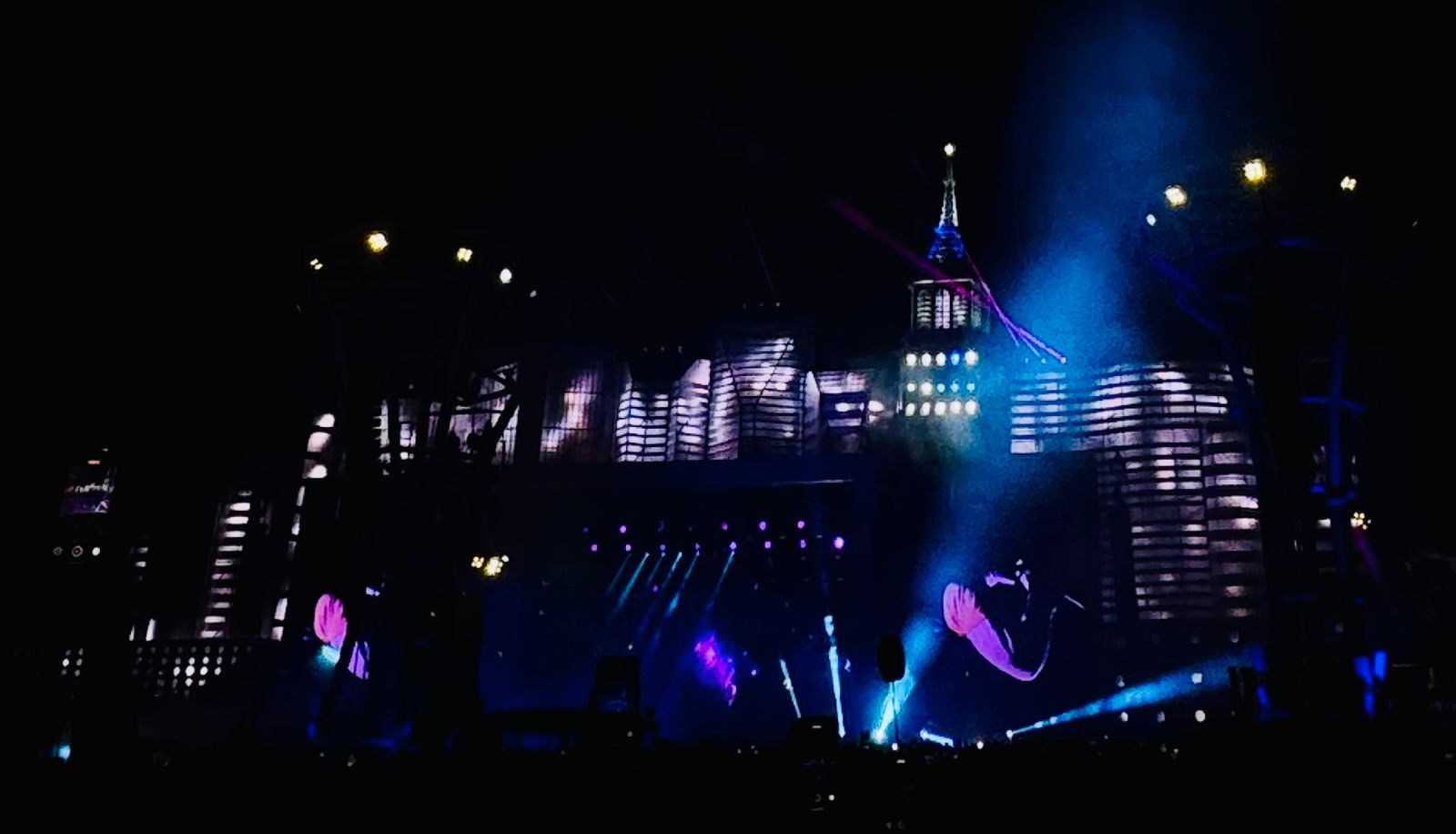

Além do Beco dos Artistas, frequentadores também tiveram acesso a diversas palestras e shows. Na quinta-feira, por exemplo, a banda cover brasileira Senpai Old School se apresentou no palco principal do Anhembi.

Já na sexta, ocorreu a visita do “Seiyuu” (termo usado para se referir aos dubladores japoneses) Yuki Kaji, responsável pela voz de Eren Yeager, do anime “Attack on Titan”, Ver o dublador foi para Sarah “uma experiência sem tamanho”.

Os organizadores seguem trazendo atrações inéditas e amadas pelo público, como a banda ClariS, que fez a primeira abertura do anime “Madoka Magica” ou o “Bandai Namco Live Music Festival”. Nas palavras de Sarah: “foi uma quantidade bem generosa de atrações e uma experiência incrível poder vê-los aqui, espero que mais oportunidades como essas venham a acontecer no futuro!”.

Acessibilidade e Locomoção

Apesar de ser um lugar muito extenso, se locomover pelo auditório é uma tarefa simples. O lugar não tinha escadas, o que facilitava a acessibilidade de pessoas com deficiência motora, por exemplo.

Além disso, o aumento do espaço desde o ano passado garantiu um ambiente tranquilo e menos lotado, até mesmo com a grande quantidade de visitantes no dia gratuito. Mel disse que não se sentiu sufocada em nenhum momento, e Sarah reforçou: “Senti que o espaço estava muito bem distribuído, permitindo assim um ambiente mais agradável para se locomover entre os estandes e palcos.”

Os organizadores também oferecem um ônibus gratuito da estação Portuguesa-Tietê do metrô até o Anhembi, o que facilita o acesso ao evento.

Uma experiência memorável

O Anime Friends é uma experiência inesquecível para muitos dos fãs de Cultura Pop asiática, seja por encontrar diversas pessoas fantasiadas de personagens amados, ou para elas mesmas apresentarem seus cosplays pelos corredores e no desfile. Para Mel, esse foi o ponto alto do evento: “É incrível ver o trabalho e amor que as pessoas colocam nas fantasias e como elas interpretam os personagens”.

“Em geral, poder ter contato com pessoas que compartilham dos mesmos interesses que você é maravilhoso, principalmente porque muitos desses interesses são mais incomuns”, finalizou ela, reforçando a importância desse encontro para muitas pessoas.

Estamos em contagem regressiva para o início dos jogos Olímpicos 2024, e o AGEMT pelo Mundo vai à França para percorrer as cidades que serão palcos das mais de 40 modalidades e desfrutar o melhor da história e da cultura francesa.

Vamos conhecer mais sobre cidades como Lille, Vaires-sur-Marne, Marselha, Lyon, Bordeaux, Saint-Étienne, Versailles, Nice, Nantes, Nanterre e, claro, Paris.

Conhecida como cidade do amor, a capital francesa será a cidade-sede desta edição dos jogos, recebendo a modalidades como: basquete, ginástica artística e de trampolim, vôlei, tênis de mesa, boxe, entre outros que você pode conferir ao final da matéria.

Uns dos mais impressionantes são a Esgrima e o Taekwondo que serão disputados no monumento histórico: o Grand Palais, considerado um dos principais museus da capital. A Torre Eiffel não fica de fora, e será plano de fundo do vôlei de praia.

Versalhes sediará o hipismo, o palácio é o principal ponto da cidade e foi símbolo de poder e riqueza durante a monarquia absolutista da França, sendo casa da coroa francesa até 1789, início da Revolução Francesa, e que levou o Rei Luís XVI e Maria Antonieta a se mudarem para Paris.

De fato, a França é rica em histórias, curiosidades e, principalmente, castelos. Um deles é o Chenonceau, ao norte do país, a 230km de Versalhes. A cidade não está na lista das olimpíadas, mas vale a pena a curiosidade: Esse palácio carrega sete histórias de mulheres e uma delas é a disputa entre a Rainha Catarina de Médicis e a amante do Rei, Diana de Poitiers.

Na época, o Rei Henrique II construiu o castelo para sua amante, se dedicando até na ponte sobre o rio para facilitar a entrada e saída da caça a cavalo que Diana gostava de realizar, deixando a Rainha furiosa. Quando o rei morreu, Catarina expulsou a amante do castelo e construiu ao lado um jardim mais bonito para ela.

Um século depois, sob cuidados da Rainha Luísa de Lorena, após a morte do marido Henrique III, ordenou que o todo seu aposento fosse pintado de preto como forma de luto e a mulher só caminhava de branco pelo palácio. Quando a Rainha faleceu, a filha do casal, Francisca, recebeu o castelo como herança, tendo apenas 6 anos, e continuou morando mesmo quando casou com o Duque de Vendôme. Já no século XVIII, o palácio foi comprado pela estudiosa Louise Dupin, que acolheu grandes pensadores do Iluminismo, inclusive Rousseau. Depois passou a ter um hospital dentro do castelo, durante a Primeira Guerra Mundial, passando para os cuidados de Simone Menier.

Entre as cidades das olimpíadas está Lyon. Berço do cinema, que se originou pelos irmãos Lumière, Auguste e Louis, crescidos na cidade, também conhecida como capital culinária do mundo. Já o Surfe vai acontecer fora da França, na ilha do Taiti, na Polinésia Francesa, em Teahupo’o, que significa "Crânios Esmagados" e é um dos destinos mais desejados pelos surfistas.

Confira as localidades que sediarão os jogos:

Cidades que acontecerão os jogos Olímpicos 2024

Em Paris, na Arena Bercy, acontecerá o basquete, a ginástica artística e de trampolim, a ginástica rítmica ficará na Arena Porte de la Chapelle, junto com o badminton. Na Arena do Campo de Marte, o judô, ao lado da Torre Eiffel, com o vôlei de praia.

O boxe e o pentatlo moderno acontecerão na Arena Paris Norte, e o handebol, levantamento de peso, tênis de mesa e vôlei na Arena Paris Sul. A natação e o polo aquático ocorrerão na Arena Paris la Défense.

Ainda em Paris, o Parc des Princes será palco do futebol. Na Ponte Alexandre III terá o ciclismo de estrada, maratona aquática e o triatlo, já o boxe e o tênis no Estádio Roland Garros. Na Place de la Concorde, acontecerá o basquete 3x3, o breaking, o ciclismo BMX freestyle e o skate.

O atletismo acontecerá no Hotel de Ville, próximo ao Rio Sena, onde fica a prefeitura, na Esplanada des Invalides, um dos jardins mais bonitos de Paris, junto com o ciclismo de estrada e o tiro com arco, e no Trocadéro, junto com o ciclismo de estrada.

O atletismo vai ter disputas em Saint-Denis, a 10 km da capital francesa, no Estádio de France, com o Rugby Sevens. No Centro Aquático, acontecerá o nado artístico, polo aquático e os saltos ornamentais. O tiro esportivo será em Chateauroux, o ciclismo de mountain bike, na Colina de Elancourt, o ciclismo BMX racing e o ciclismo de pista, em Montigy-le-Bretonneux.

Na Marinha de Marselha, ao sul da França, acontecerá a Vela e no Estádio da cidade, o futebol. O futebol também terá como palco o Estádio de la Beaujoire, em Nantes, no Geoffroy Guichard, em Saint-Etienne, no Estádio de Lyon, no Estádio de Nice, e no Estádio Bordeaux.

Por fim, a escalada acontecerá a 20 km da capital parisiense, em Le Bourget, no Estádio Pierre Mauroy. Na Villeneuve-d’Ascq, acontecerá o basquete e também o Handebol, e no Estádio náutico de Vaires-sur-Marne, a canoagem de velocidade, canoagem slalom e o remo. O Hóquei sobre grama em Colombes e o Golfe de Saint-Quentin-en-Yvelines.

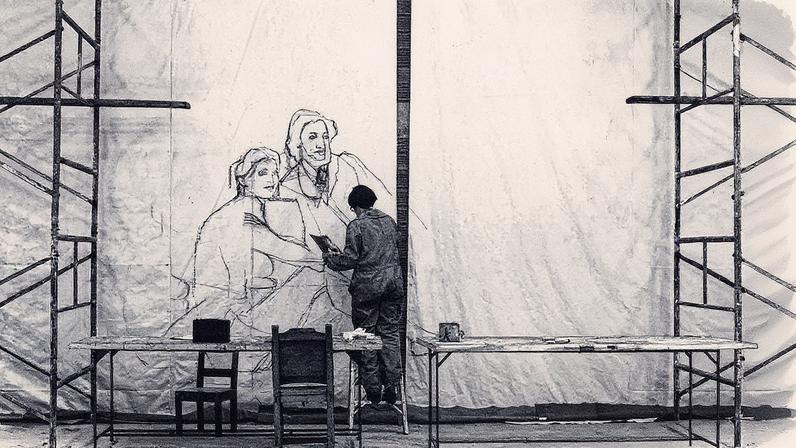

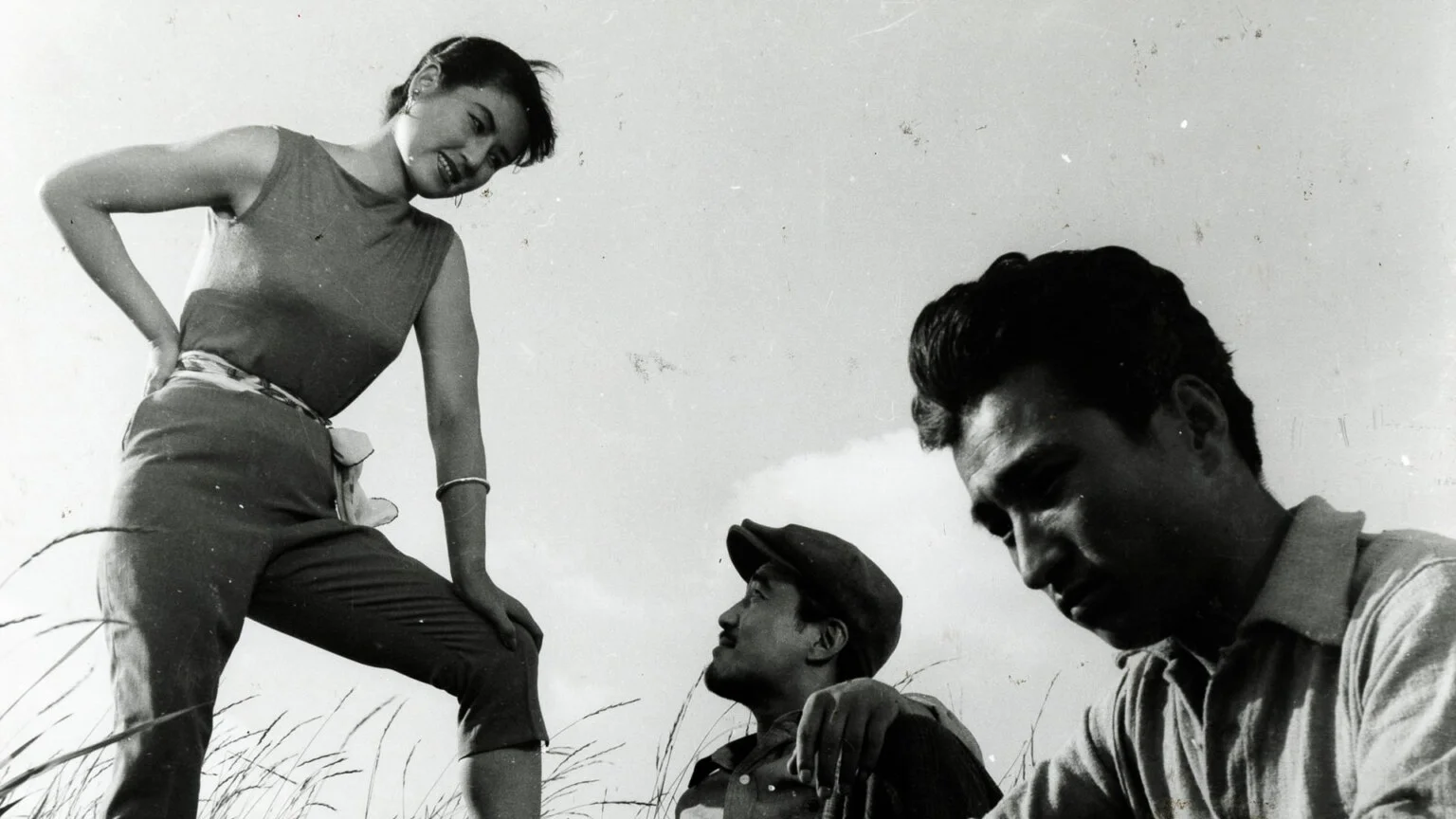

Entre os dias 4 e 7 de julho a Cinemateca Brasileira, em parceria com o Korean Film Archive (KOFA), apresenta a mostra “Coreia do Sul, anos 50: clássicos restaurados”. O projeto contará com a exibição de sete obras produzidas durante a década de 1950 no país, e tem como propósito a celebração dos 50 anos de trabalhos feitos pelo KOFA na preservação e restauração de filmes.

De acordo com a divulgação da Cinemateca, a curadoria selecionou filmes históricos para a mostra: “produzidos à sombra da Guerra da Coreia (1950-1953), resultado da divisão da península coreana em dois países no contexto da Guerra Fria, muitos dos filmes refletem a dura realidade do conflito armado”, relata.

No período em que as obras foram produzidas, a Coreia do Sul engatinhava em seus primeiros projetos cinematográficos. Com o passar dos anos, a nação coreana foi inteiramente transformada, à medida que viveu um milagre econômico e entrou para o time das nações desenvolvidas, bem como uma das maiores potências na exportação de cultura, especialmente pelo cinema e K-pop.

Nesse sentido, a maioria dos filmes selecionados para a mostra foram produzidos durante as fases complexas que o país passou, marcadas pelos conflitos no contexto da Guerra Fria. As obras ilustram e contam a história dos cidadãos sul-coreanos e a realidade de suas vidas inseridas em um contexto de guerra.

Dessa forma, sete filmes completam a mostra ao contar a história da Coreia do Sul pelo cinema. São eles: Rio Nakdong (Jeon Chang-keun, 1952), Piagol (Lee Kang-cheon, 1955), A viúva (Park Nam-ok, 1955), Madame Liberdade (Han Hyeong-mo, 1956), O dia do casamento (Lee Byeong-il, 1956), Dinheiro (Kim So-dong, 1958), e A flor no inferno (Shin Sang-ok, 1958).

Para os interessados em participar e assistir a exibição dos projetos, vale lembrar que a programação é gratuita e os ingressos são distribuídos uma hora antes de cada sessão. Os filmes serão transmitidos na Sala Grande Otelo da Cinemateca, localizada na rua Largo Sen. Raul Cardoso, 207, no bairro Vila Clementino em São Paulo.

O KOFA é o único arquivo de filmes na Coreia do Sul com cobertura nacional. Foi fundado em Seul em 1974 como uma organização sem fins lucrativos. Em 1976, ingressou na Federação Internacional de Arquivos de Filmes (FIAF) como observador e tornou-se membro pleno em 1985. Suas principais funções são coletar, preservar e categorizar filmes e materiais relacionados, bem como promover a acessibilidade às suas coleções. Desse modo, a maioria dos originais e cópias restantes de filmes coreanos são preservados no instituto.

Confira a programação, horários e mais informações dos filmes abaixo:

Programação

- Quinta-feira | 04/07

O Dia do casamento | 20h

Mestre Maeng está animado com o casamento iminente de sua filha, Sip-bun, com uma família influente. Antes da cerimônia, ele ouve um rumor de que o noivo tem uma deficiência física. Preocupado com isso, ele decide casar sua empregada, Ip-bun, no lugar de Sip-bun. No entanto, quando o noivo chega ao casamento, ele se revela muito diferente do que Maeng esperava.

- Sexta-feira | 05/07

Rio Nakdong | 19h

Depois de se graduar, Il-ryeong volta para sua cidade natal, uma pequena vila próxima ao rio Nakdong. Ok-Nam, seu amante, também é o professor da aldeia. A obra retrata como eles, juntos, colaboram para educar os moradores e melhorar a qualidade de vida na comunidade.

Piagol | 20h

Após o término da Guerra da Coreia, um grupo de guerrilheiros da Coreia do Norte se esconde em uma área rural do Sul. A trama é contada por meio do conflitos de ciúmes e rivalidades entre os personagens, que começam a prejudicar suas relações, enquanto um dos membros do grupo planeja secretamente desertar.

- Sábado | 06/07

A Viúva | 17h

O quarto longa-metragem que compõe a mostra conta a história de Shin-ja, que vive com sua filha Ju e tem o apoio financeiro de Sung-jin, amigo de seu marido morto na Guerra da Coreia. Sung-jin se apaixona por Shin-ja, fazendo com que sua esposa fique com ciúmes e corra atrás do jovem Taek. No entanto, uma reviravolta acontece na trama quando ele salva Ju de um afogamento, e pouco a pouco Shin-ja se apaixona por ele.

Madame Liberdade |19h

Neste filme, a esposa do professor universitário Tae-yeon, deseja trabalhar em uma boutique para ter seu próprio dinheiro. Apesar da relutância inicial de seu marido, ela eventualmente concorda. A partir de então, sua esposa Seon-yeong conhece Chun-ho, um jovem vizinho, e passa a se sentir atraída por ele. Ao mesmo tempo, ela começa a frequentar bailes de soldados americanos com sua amiga Yoon-joo, entrando em uma explosão de sentimentos, desejos e sonhos.

- Domingo | 07/07

Dinheiro | 16h

O penúltimo título retrata Bong-soo, um fazendeiro honesto e trabalhador, em uma situação financeira delicada ao modo que não apresenta sinais de melhora, mesmo com o seu esforço. Por isso, ele teve que adiar repetidamente o casamento de sua filha devido a dificuldades, fazendo-o vender sua colheita que acaba sendo perdida inteiramente em jogos de azar. Em seguida, desesperado e influenciado pela pressão das dívidas, ele vende o gado da família, apenas para perdê-lo todo para um trapaceiro.

A Flor no Inferno | 19h

Por último, em “A Flor no Inferno” Dong-shik é um jovem do campo ingênuo que acaba de chegar à capital à procura de seu irmão. Na agitação das ruas e na presença das bases do exército americano na cidade pós-guerra, Dong-shik descobre que seu irmão Young-shik se envolveu em atividades criminosas e está romanticamente ligado a Sonya, uma prostituta. Dong-shik tenta persuadi-lo a retornar juntos para sua cidade natal, mas logo se encontram em um complexo triângulo amoroso.

Após a grande quantidade de festas juninas do mês anterior, julho chega com as férias e o clima ainda mais frio que não impede os passeios e a diversão. Confira aqui algumas atrações interessantes para visitar na capital paulista e fora dela:

Diversão:

Festival de Inverno de Campos do Jordão 2024

Essa será a 54ª edição do Festival de Inverno de Campos do Jordão, um dos maiores festivais de música da América Latina, possuindo mais de 60 concertos de diferentes artistas. Pela primeira vez o evento não só receberá sinfônicas nacionais, mas também internacionais.

Quando: 29 de junho até 28 de julho.

Onde: Três espaços em Campos do Jordão e dois na capital (Sala São Paulo e Instituto Mackenzie).

Ingressos: Entrada gratuita.

Festa Julina no Memorial da América Latina

Assim como as festas juninas, o Memorial da América Latina será repleto de barracas de comidas típicas como cachorro quente, canjica, milho cozido e maçã do amor. A festa contará, claro, com muita música e será um ambiente agradável e uma boa opção para quem não conseguiu curtir em junho.

Quando: 27 e 28 de julho.

Onde: Memorial da América Latina

Ingressos: Entrada gratuita.

Neon Brush

Antes conhecido como Paint in the Dark, o Neon Brush é um workshop de pintura em um ambiente retrô-futurista. A atividade consiste em pintar no escuro, já que o espaço possui luz negra permitindo uma experiência artística diferente. Além do mais, o local tem decoração fluorescente que contribui para a vivência e disponibiliza diversas bebidas incluídas na compra do ingresso.

* Evento permitido apenas para maiores de 18 anos.

Quando: 10 de julho até 01 de setembro.

Onde: Teatro da Rotina.

Ingressos: Inteira - R$180,00 e Meia Entrada - R$90,00.

Exposições:

Michelangelo o mestre da Capela Sistina

Essa exposição imersiva que duraria somente até junho foi prorrogada para o dia 30 de julho. Emocionando os fãs de Michelangelo, a experiência é repleta de projeções e uma infraestrutura que faz o espectador se transportar para dentro das obras.

Quando: Até 30 de julho.

Onde: MIS EXPERIENCE

Ingressos: Entrada gratuita nas terças-feiras;

Efeito Japão: moda em 15 atos

A exposição apresenta por meio de peças de designers renomados as transformações da moda do Japão entre 1950 e os anos 2000. Exibição interessante para aqueles que apreciam moda, beleza e vestuário.

Quando: Até 01 de setembro.

Onde: Japan House

Ingressos: Entrada gratuita.

Colecionismo: o belo, o raro, o único

Exposição que aborda o tema da coleção de objetos, possuindo um grande acervo dos mais variados utensílios, peças, instrumentos e acessórios. Por um lado, a abordagem trazida é o valor sentimental que tal objeto tem para ser colecionado, por outro a patologia de não conseguir se desfazer dos artefatos.

Quando: Até 14 de julho.

Onde: Farol Santander

Ingressos: Santander - R$36,00, Meia Entrada - R$20,00 e Inteira - R$40,00.

A. R. L. Vida e Obra

Onças, galos, vacas, bêbados, mulheres e até mesmo presidentes são temas retratados por Antônio Roseno de Lima, personalidade destaque da exposição. Segundo o CCBB, o autor foi um “artista outsider” descoberto por outro curador da mostra, Geraldo Porto, professor doutor do Instituto de Artes da UNICAMP.

Quando: Até 19 de agosto.

Onde: Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)

Ingressos: Entrada gratuita.

Teatro:

A Filha Perdida

A Oceânica Cia apresenta uma adaptação do romance de Elena Ferrante, autora conhecida por tratar de temas sobre a opressão feminina. Na trama a personagem Leda, professora bem sucedida, vai para a praia e se depara com traumas e dilemas que a aflige relacionados ao abandono do marido e suas filhas.

Quando: 05 de julho até 28 de julho.

Onde: SESC Bom Retiro.

Ingressos: Credencial - R$15,00, Meia Entrada - R$25,00 e Inteira - R$50,00.

Memorável: História Notáveis

O espetáculo conta as ações dos Palhaços Sem Fronteiras (PSFB) e suas mais variadas aventuras que são memoráveis e provocam discussões.

Quando: 07 de julho até 28 de julho.

Onde: SESC Bom Retiro.

Ingressos: Credencial - R$9,00, Meia Entrada - R$15,00 e Inteira - R$30,00.

Cinema:

A animação Divertidamente 2 está em evidência levando muitas pessoas para as salas de cinema. Contudo, não só esse filme é destaque para o mês de julho, já que outros dos mais diferentes gêneros estão e entrarão em cartaz, como ‘Deadpool e Wolverine’, ‘Meu Malvado Favorito 4’, ‘Um Lugar Silencioso: Dia Um’ e ‘Como Vender a Lua’, tornando-se uma boa alternativa para lazer.

Para as crianças:

Show do Bita - “Vamos Cultivar Amizades”

Muito querido pelas crianças, o Mundo Bita fará um único show em São Paulo. O evento, voltado para a família com crianças até 10 anos, é uma ótima opção para alegrar as férias dos pequenos.

Quando: 21 de junho às 13h.

Onde: Kidzhouse Festival.

Ingressos: A partir de R$110,00 (segundo lote)

Patrulha Canina - Campo de Treinamento

Os queridos cãezinhos da Nickelodeon irão invadir o Shopping Metrô Tatuapé e divertir as crianças que amam assistir o desenho. Os participantes enfrentarão um circuito com obstáculos de treinamento do esquadrão dos filhotes e ainda terão diversas oficinas para brincar.

Quando: A partir de 06 de julho.

Onde: Shopping Metrô Tatuapé.

Ingressos: Segunda a Sexta - R$30,00 para a criança + R$10,00 para acompanhante.

Sábado e Domingo - R$40,00 para a criança + R$15,00 para acompanhante.

Se Joga nas Férias - Aula Aberta de Atletismo

Aulas gratuitas para os interessados na prática desse esporte contendo corridas, lançamento de objetos e saltos. A ação contempla todos os públicos, não se restringindo somente às crianças.

Quando: 10 de julho até 24 de julho.

Onde: SESC Belenzinho.

Ingressos: Entrada gratuita.