Na quinta-feira (20), pouco depois de anunciar a saída do técnico Fernando Lázaro, o Corinthians anunciou Cuca como seu novo treinador. O contrato tem duração de um ano e não possui multa rescisória para nenhuma das partes. A contratação gerou protestos por parte da torcida, o principal motivo é a condenação de Cuca por envolvimento no estupro de uma garota de 13 anos em Berna, na Suíça, em 1987. Na época, Cuca era jogador do Grêmio, de Porto Alegre, e foi condenado a 15 meses de prisão por atentado ao pudor com uso de violência. Além dele, outros três jogadores da equipe gaúcha - Eduardo Hamester, Henrique Etges e Fernando Castoldi - também estavam envolvidos.

O muro do Centro de Treinamento Doutor Joaquim Grava amanheceu com pichações na sexta-feira (21). Em uma das manifestações, uma faixa foi erguida com a frase “não estuprem o Corinthians”. Mesmo com os protestos, o nome de Cuca contou com o aval do apresentador e comentarista Neto, considerado ídolo do clube.

“Se eu fosse você, Duílio, eu contrataria o Cuca. Pra mim o nome é o Cuca. E outra coisa, esquece aí os lacradores em relação ao Cuca, esquece isso” - disse o apresentador em seu programa diário “Os Donos da Bola”, horas antes do treinador ser anunciado.

REAÇÃO DA ARQUIBANCADA

Em contrapartida, algumas das principais torcidas organizadas do Corinthians repudiam a contratação. A Camisa 12 relembrou a Democracia Corinthiana ao criticar o presidente do clube.

“Duílio, honre a história que seu pai construiu, como presidente da Democracia Corinthiana, e desfaça essa besteira histórica que você acaba de divulgar” - afirmou nota divulgada em uma rede social. Duílio Monteiro Alves é filho de Adilson Monteiro Alves, ex-diretor do clube, e integrante do movimento político que tinha como objetivo lutar contra a ditadura militar do Brasil, ficando conhecido como “Democracia Corinthiana”.

Outra torcida organizada a se manifestar foi a Pavilhão 9, que reafirmou seu descontentamento com o nome escolhido, e disse que não se pode pensar apenas em titulos.

“Não podemos abrir mão da nossa história somente por pensar em títulos” - finaliza a nota.

A Estopim da Fiel também se pronunciou através de nota em rede social e questionou o posicionamento do clube.

“O tal ‘time do povo’ será conivente com todas as atitudes vindas do técnico que foi apresentado em suas redes sociais hoje?”, diz a publicação.

Relembrando a hashtag “Respeita as Minas”, campanha promovida pelo Corinthians em favor dos direitos das mulheres, a Fiel Macabra emitiu uma nota em repúdio a contratação do treinador.

“A Hashtag Respeita As Minas, tanto propagada em suas campanhas publicitárias, cai por terra diante do que essa diretoria propõe a partir de agora para o futebol masculino [...] Jogaram a história do Corinthians no lixo” - diz um dos trechos do posicionamento.

Principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, foi uma das últimas a se pronunciar sobre a contratação de Cuca. Sem citar diretamente o treinador, a organizada republicou uma nota de um grupo político do clube, o Arquibancada 95, e direcionou as críticas ao presidente Duílio Alves.

“No último ano de seu mandato, Duílio Monteiro Alves deixou claro que o Corinthians está em um carro desgovernado ladeira abaixo. O maior clube do Brasil está à deriva e ele não tem a menor ideia do que fazer” - diz o posicionamento da chapa. (As notas na íntegra podem ser lidas abaixo).

APRESENTAÇÃO TENSA

Na primeira entrevista coletiva como comandante do clube, Cuca foi questionado sobre as acusações e manifestações por parte da torcida. O treinador se declarou inocente e contou a sua versão dos fatos.

“Tenho muita vaga lembrança de tudo que aconteceu, porque foi há muito tempo. Nessa lembrança que eu tenho, eu tinha 23 anos na época, nós iríamos jogar uma partida e pouco antes subiu uma menina no quarto que eu estava junto com mais três jogadores, era um quarto duplo, com duas camas de casal de um lado que fazia um ‘L’ e pegava duas camas do outro... Essa foi a minha participação nesse caso, eu sou totalmente inocente, eu não fiz nada” - disse o treinador.

Segundo Cuca, a vítima teria dito por três vez que ele não foi um de seus agressores.

“A vítima não sou eu, a vítima é a moça, e por três vezes a moça teve lá na frente e disse: ‘o rapaz não está’, se a vítima falou que eu não estava e eu juro por nossa senhora, que é o que eu mais adoro e amo na vida, que eu não estava, como que eu posso ser condenado pela internet, que no mesmo momento que te julga, te pune? [...] Lógico que é cabido o protesto dentro de tudo que é lido e passado, mas é isso. [...] Do fundo do coração, pode ter protesto, pode ter o que for, não é maior do que minha vontade de estar aqui” - afirmou.

Durante a apresentação do treinador, o presidente do clube, Duílio Monteiro Alves, foi questionado por jornalistas sobre a condenação de Cuca. O presidente afirmou que havia pesquisado sobre o caso e que acreditava na inocência do técnico.

“Se ele tivesse envolvimento, jamais seria técnico do Corinthians, mesmo que o crime tivesse prescrito e passado 100 anos. Mas a vitima não reconhece Cuca como envolvido. Ele foi condenado à revelia, por não estar no julgamento. O Corinthians jamais contrataria um estuprador” - disse Duílio durante a apresentação.

VERSÃO CONTESTADA

Na última terça-feira (25), o advogado suíço Willi Egloff, que acompanhou a adolescente envolvida no caso na época, em entrevista portal UOL, afirmou que Cuca foi reconhecido pela vítima como um dos abusadores.

“A declaração de Alexi Stival (Cuca) é falsa. A garota o reconheceu como um dos estupradores. Ele foi condenado por relações sexuais com uma menor” - contestou o advogado.

ENTENDA O ESCÂNDALO DE BERNA

Em Julho de 1987, o Grêmio participava de um torneio amistoso de pré-temporada em Berna, na Suíça. Cuca, na época com 23 anos, era recém-chegado de empréstimo do Juventude e disputaria aquele torneio junto à equipe gremista. No dia 30 daquele mês, o Grêmio se encontrava hospedado no hotel Metrópole. Segundo testemunhas, uma garota invadiu o edifício acompanhada de dois amigos com o objetivo de conseguir uma camisa do clube.

O grupo teria batido na porta do quarto onde estavam acomodados quatro jogadores, dentre eles, Alexi Stival, o Cuca. Os dois amigos que acompanhavam a menina teriam sido expulsos do quarto enquanto a porta se fechava com a garota dentro. No boletim de ocorrência registrado pela garota, ela relatou ter sido abusada sexualmente dentro daquele quarto.

O caso foi parar na justiça, com o julgamento final acontecendo dois anos depois, quando o Jornal Der Bund, principal jornal de Berna à época, publicou sobre a condenação.

“O tribunal criminal de Berna condenou, ontem, os três jogadores de futebol brasileiros. Alexi (Cuca), Eduardo e Henrique, do Grêmio Porto Alegre, foram condenados por atentado ao pudor e coação. O tribunal condenou o quarto jogador, Fernando, apenas por coação” - destacava a matéria.

O jornal também revelou o resultado de um exame pericial feito na vítima pelo Instituto de Medicina Legal da Universidade de Berna.

“Foram encontrados vestígios de esperma de Alexi Stival e Eduardo, não havendo como comprovar marcas de violência física, a vítima relata que ficou paralisada e em estado de choque durante o ato. Por isso, não conseguiu gritar ou se desvencilhar” - detalhou a reportagem. Essa informação foi confirmada pelo advogado Willi Egloff ao portal UOl.

PROTESTOS INTERNOS

Logo em sua partida de estreia, Cuca foi novamente recebido com protestos por parte da torcida em frente ao estádio Hailé Pinheiro - popularmente conhecido como Serrinha - onde o Corinthians perdeu para o Goiás pelo placar de 3 a 1, na 2ª rodada do Brasileirão.

No minuto 87 da partida, profissionais do departamento de futebol feminino do Corinthians publicaram uma nota se posicionando sobre o assunto. Pelas redes sociais, atletas como Gabi Portilho, Tamires Dias, Carol Tavares e o técnico Arthur Elias publicaram a seguinte nota:

“Estar em um clube democrático significa que podemos usar a nossa voz, por vezes de forma pública, por vezes nos bastidores.

‘Respeita As Minas’ não é uma frase qualquer. É, acima de tudo, um estado de espírito e um compromisso compartilhado.

Ser Corinthians significa viver e lutar por direitos todos os dias.”

Ainda na noite de terça-feira (25), Cuca, através de sua assessoria, divulgou uma nota sobre os episódios de protesto que o treinador vem enfrentando e das notícias veiculadas sobre o caso. Na nota, a assessoria afirma que não vai tolerar ofensas e que, a partir de agora, o técnico apenas vai se manifestar sobre o caso por meio de advogados, que contam com representantes na Suíça. O texto é assinado pelos advogados Beatriz Saguas e Daniel Leon Bialski.

“O treinador Cuca esclarece que está totalmente concentrado e empenhando toda a sua energia para o jogo decisivo que o time enfrentará amanhã e, diante das notícias veiculadas nos últimos dias a seu respeito, comunica que a partir desta nota, ele se manifestará e será representado exclusivamente por meio de seus advogados que contam com representantes na Suíça.

Desta forma, refuta as acusações que lhe são atribuídas, que remontam há mais de trinta anos e que foram investigadas e apuradas na ocasião.

O treinador segue desempenhando seu trabalho com lisura e honradez há décadas e, por essa razão, não deverá tolerar afrontas e ofensas contra sua idoneidade, caráter e integridade”

O Corinthians se prepara para enfrentar o Remo nesta quarta-feira (26), na Neo Química Arena, às 21h30, pelo jogo da volta da Copa do Brasil. Depois de perder o primeiro jogo por 2 a 0, a equipe paulista precisará vencer por três gols de diferença para se classificar no tempo normal, ou vencer com vantagem de dois gols para levar a disputa para os pênaltis, caso contrário o time estará eliminado da competição.

Confira a íntegra das notas divulgadas pelas torcidas organizadas do Corinthians:

CAMISA 12

“Viemos a público manifestar nossa total repulsa a uma das maiores vergonhas que o Corinthians acaba de nos impor, que é a contratação desse treinador. Nossa história jamais pode aceitar uma pessoa com um crime hediondo (condenado em trânsito em julgado) e que não cumpriu sua pena de 15 meses, entre seus quadros de funcionários.

O Corinthians foi fundado para ser o clube dos excluidos, dos pobres, que abraçou muita gente. O que está em jogo é a reputação de um dos maiores movimentos sociais desse País.

Não aceitamos que esse treinador use a camisa da Democracia Corinthiana, tão representativa em nossa história. Duilio, honre a história que seu pai construiu, como presidente da Democracia Corinthiana, e desfaça essa besteira histórica que você acaba de divulgar”.

PAVILHÃO 9

“Cuca não! Não queremos nossa história marcada, é inadmissível!

Um clube com a história do Corinthians, não pode aceitar uma contratação dessa e rasgar toda nossa luta. Direção, por acaso vocês já se esqueceram do escândalo de Berna?

Não podemos aceitar, porém o que esperar de uma diretoria que não possui o mínimo de preparo para comandar um clube da altura do Corinthians, não possui limites éticos. Alias, o que tem a dizer a diretoria de responsabilidade social sobre esse tipo de contratação?

E responsabilidade da torcida do Corinthians assumir o protagonismo no fomento a uma cultura responsável com relação ás violências que atingem a maioria de sua torcida. Não podemos abrir mão da nossa história somente por pensar em títulos”.

ESTOPIM DA FIEL

“Caros Corinthianos(as), por meio deste, viemos a público manifestar nossa total insatisfação com a contratação do técnico Cuca.

É inadmissível que um clube com a história do Corinthians tenha sua equipe principal dirigida por alguém que NÃO tem ética, e respondeu um processo criminal de tamanha crueldade.

Nossa história não pode ser rasgada dessa maneira, e não podemos admitir algo do tipo.

O tal "time do povo" será conivente com todas as atitudes vindas do técnico que foi apresentado em suas redes sociais hoje? Redes Sociais essas, que são usadas todos os dias com campanhas que vão de contrapartida ao que ele (cuca) foi condenado.

Exigimos a saída imediata de Cuca, nunca seremos coniventes com isso, e ressaltamos que nunca fomos procurados para tal decisão. Sem mais!”.

FIEL MACABRA

“Um clube de excluídos, de todas as raças, credos e crenças, não poderia jamais nos colocar na situação em que o Corinthians nos impôs hoje.

Um clube, cujo presidente, de uma familia Corinthiana tradicional, desonra toda a luta dos seus antepassados.

A luta pela democracia, perpetuada na história do Corinthians, está sendo manchada por uma diretoria incompetente e sem responsabilidade social como tanto pregam.

A Hashtag Respeita As Minas, tanto propagada em suas

campanhas publicitárias, cai por terra diante do que essa diretoria propõe a partir de agora para o futebol masculino.

Somos, e estamos totalmente contra, repudiando a contratação desse senhor, o qual não pronunciaremos o nome, como técnico de futebol do clube.

Jogaram a história do Corinthians no lixo.

Como Corinthians de alma, seguiremos apoiando sempre os 90 minutos. Mas que fique clara nossa posição totalmente contrária ia contratação deste senhor para o comando técnico.

O Corinthians é maior que tudo isso. E isso um dia acaba.

Fora Diretoria Incompetente.

Fora todo mundo”.

GAVIÕES DA FIEL / ARQUIBANCADA 95

“No último ano de seu mandato, Duílio Monteiro Alves deixou claro que o Corinthians está em um carro desgovernado ladeira abaixo. O maior clube do Brasil está à deriva e ele não tem a menor ideia do que fazer.

No terceiro e último ano do seu mandato, é nítido que ele jogou na lata do lixo todo o planejamento e toda a pré-temporada do Corinthians. Ele não tinha nenhum plano B para colocar no lugar do Fernando Lázaro (este quando assumiu o cargo de técnico no maior time do Brasil, não tinha as credenciais mínimas para ser técnico), a quem ele jogou na fogueira sabendo que não daria certo.

Duilio viu, jogo após jogo, o Corinthians piorar seu rendimento, ser eliminado pelo Ituano em casa, se complicar na Copa do Brasil e perder o primeiro jogo em casa na Libertadores.

E não telefonou pra ninguém, não examinou nomes, não fez contatos, nada. Nenhum plano.

Então fez o que sabe fazer de melhor: trouxe para o Corinthians o técnico mais controverso da história e o que menos tem a ver com o corinthianismo.

Que em alguns momentos jogou o nome do Corinthians na lama em suas entrevistas coletivas quando estava nos rivais. Duílio apagou incêndio com gasolina porque não tinha nem nunca teve um plano B e dividiu o povo corinthiano quando precisávamos de união.

O grupo Renovação & Transparência não pode continuar no poder na figura de Duilio, Andrés e todos os seus sucessores. O Corinthians precisa ser gerido com profissionalismo, e a camisa e a história do Corinthians precisam ser respeitadas”.

Por Malu Araújo e Luísa Ayres

Apesar de terem ocorridos alguns avanços nesses últimos anos, a sociedade brasileira ainda é, em sua grande parte, arraigada no machismo estrutural. O clichê de que “8 de março precisa ser todo dia”, não se reflete nos demais dias do ano, visto que muitas mulheres são violentadas, desencorajadas a ocuparem lugares de poder e, em sua grande maioria, ganham salários inferiores aos dos homens, entre outros episódios lamentáveis.

Violência: substantivo feminino, sujeito masculino

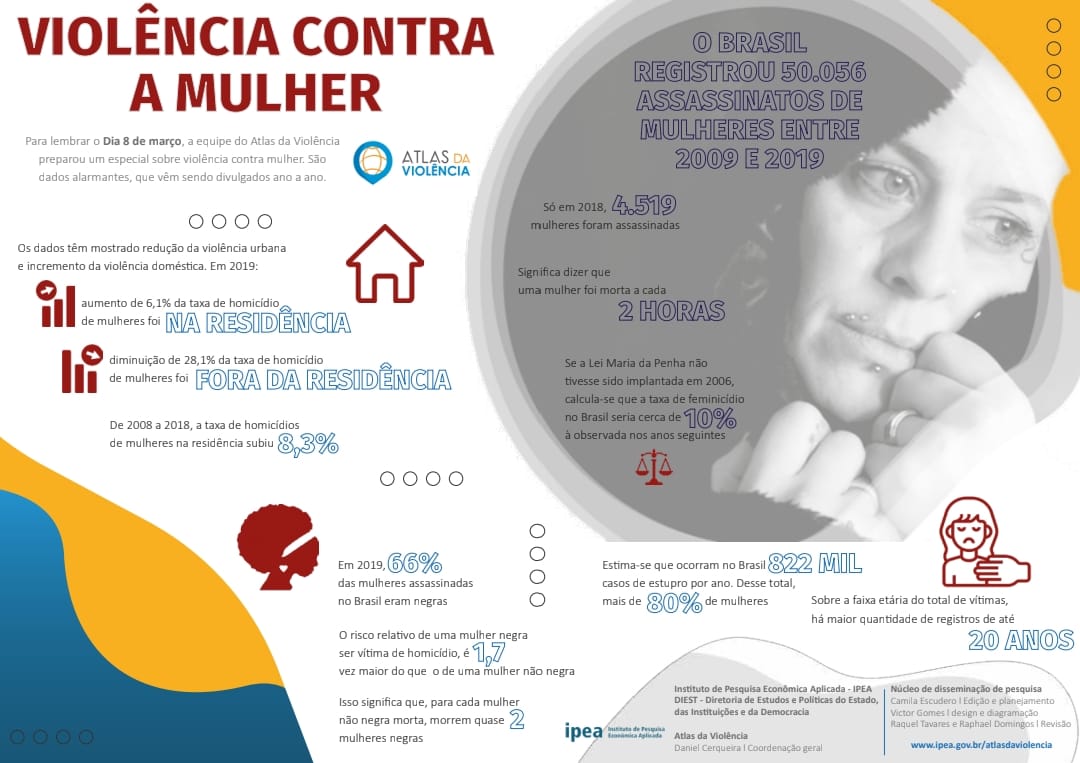

Diante desse cenário, a violência de gênero se constitui como uma estratégia de silenciamento feminino, uma vez que as mulheres são uma das maiores vítimas em casos de estupro, assédio e violência, segundo o Atlas da Violência de 2021.

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que em 2022, 699 mulheres foram vítimas de feminicídio, tendo-se uma média de 4 por dia. Esses dados ainda foram colocados em perspectiva com a redução dos casos de homicídios de 2019 para cá, salientando o contraste de queda nos homicídios em relação aos casos de feminicídio.

Além disso, é importante lembrar que dentro dessa violência há um recorte racial, uma vez que as mulheres pretas e pardas representaram 67% dos casos no ano de 2020, segundo o Instituto Igarapé. Tal situação também pode ser ligada a outra luta do movimento feminista: a liberdade reprodutiva, já que as mulheres negras também são as que mais morrem com a prática do aborto inseguro.

Onde elas estão?

Apesar de serem a maior parte da população global, as mulheres são minorias em cargos políticos e de liderança. No caso das candidaturas políticas femininas, o relatório de Desigualdade de Gênero e Raça na Política Brasileira apontou que menos de 14% das candidatas se elegem para prefeitas. Já na câmara dos vereadores elas equivalem a 35%, mas isso porque existe uma cota que as legendas partidárias devem cumprir: 30% desse espaço deve ser de presença feminina.

E mesmo quando ocupam os meios políticos, as mulheres continuam sendo impedidas do pleno exercício de seu cargo. Um dos últimos exemplos marcantes dentro da política brasileira foi o assédio sofrido pela deputada estadual Isa Penna, durante uma votação de orçamento na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Além do assédio, Penna ainda teve que lidar com uma série de ameaças de morte e estupro.

Esse acontecimento evidencia como o conjunto de valores sexistas e misóginos do patriarcado, impede que as candidatas exerçam seus direitos com segurança e respeito. Essa estrutura patriarcal se vale da violação desses direitos e do cerceamento do espaço feminino, mesmo quando estes já estão garantidos por lei.

O Relatório da Violência Política Contra a Mulher, disponível no site da Transparência Eleitoral analisa a participação de mulheres na política mundial. Na conclusão, o estudo aponta ausência feminina- sobretudo, no Brasil, como um dos principais obstáculos para alcançar um melhor desempenho global.

A questão também é tratada no livro "Sempre Foi Sobre Nós", de Manuela d'Ávilla em parceria com diversas outras figuras femininas conhecidas na política, como Dilma Rousseff, Marina Silva, Erika Hilton e Isa Penna. A obra, através de relatos pessoais de cada autora separados em capítulos, narra, das mais diversas perspectivas, as dificuldades que cada uma enfrentou no campo da política sendo mulher.

Nem comercial. Nem romântico. Político!

As flores e presentes, símbolos da comercialização do 8 de março, por sua vez, também não são suficientes para apagar a enorme disparidade salarial entre homens e mulheres. Isso porque atualmente as mulheres ganham 78% do que um homem ganha, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

É importante, a partir de todo cenário e denúncias narradas até aqui, lembrar que o 8 de março é um registro histórico de infinitas lutas por mais espaço e respeito, que estão longe de cessar.

Por muitos anos, lutam para ignorar ou refutar a imagem que veem em suas mentes sobre quem elas realmente são. O Brasil detém o recorde de país que mais mata pessoas trans em todo o planeta. Esses fatos são porque a mudança de sexo já foi considerada tabu e desconhecida do público em geral.

Em 1971 aconteceu a primeira cirurgia de redesignação sexual, feita pelo cirurgião plástico Roberto Farina, de forma pioneira. Considerada a primeira no Brasil, a cirurgia que transformou Waldir em Waldirene gerou um processo criminal.

Depois de realizar algumas cirurgias de mudança de sexo, o médico foi alvo de investigações em proporções inimagináveis para os dias de hoje. O documento que acusava o médico foi escrito com termos ríspidos ao se referir à transexualidade, usando a expressão “eunuco estilizado”.

No dia 9 de janeiro de 2020, o CFM – Conselho Federal de Medicina – emitiu uma resolução sobre direitos humanos trans. Ela determina que qualquer pessoa que deseje fazer a transição de gênero deve ter pelo menos 18 anos. Anteriormente, a idade de transição era de 21 anos. Antes dessa época, a transição exigia simplesmente a remoção do órgão sexual masculino. No entanto, o documento aumenta de 16 para 18 anos o acesso a mastectomias, que são procedimentos que removem completamente os seios.

Letícia Martini é transexual e contribuiu com a reportagem cedendo uma entrevista. "Em casa mesmo ainda sofro certo preconceito. Eu demorei cerca de dois anos e meio para contar a meus pais e irmão como me sentia em relação ao meu sexo, e quando contei não foi algo bem recebido". Um ano após contar para sua família, Letícia diz que "A situação está bem melhor, não no ideal ainda, mas consideravelmente melhor que no começo, quando tivemos muitas desavenças".

Ao ser questionada sobre a cirurgia de redesignação sexual, nossa entrevistada expõe que: "Ainda não fiz, não me sinto preparada psicologicamente, mas não sinto que isso me faz menos mulher". E finaliza dizendo "Mesmo que eu não pense em fazer a cirurgia no momento, eu gosto de sentir a liberdade de poder escolher fazer quando eu quiser".

A discriminação e a transfobia podem se manifestar como violência física, moral ou psicológica, promovendo uma série de dificuldades de acesso à educação, saúde, mercado de trabalho e outros direitos fundamentais. Essas ações colocam as pessoas trans em posição de vulnerabilidade na sociedade.

Segundo estatísticas da Organização das Nações Unidas (ONU), por meio do índice relacionado às pessoas vivendo com HIV, as pessoas trans e travestis são as mais estigmatizadas e discriminadas no Brasil, 90,3% das quais já sofreram discriminação relacionada a sua própria identidade de gênero. O grupo também observou que cerca de 74,2% foram agredidos verbalmente, 69,4% foram excluídos das famílias e 56,5% foram agredidos fisicamente.

Em pesquisa realizada pela ABLGBT (Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transsexuais), 45% dos alunos brasileiros afirmaram sentir-se inseguros devido a sua identidade de gênero no ambiente escolar. Além disso, gênero e orientação sexual estavam ausentes do estudo sobre evasão, mas associações regionais que protegem as populações LGBTQI+ conduziram suas próprias investigações locais. Com poucas mudanças nos dados, de 70% a 85% da população transgênero tem tendência a abandonar a escola pelo menos uma vez na vida.

Quando se trata do mercado formal de trabalho, a realidade não foge à regra. A legislação brasileira não tem medidas específicas para a comunidade trans garantir espaço e oportunidades profissionais. De acordo com recentes pesquisas na pandemia, a taxa de desemprego para a população trans foi de 21,6% em 2020, quase o dobro em comparação a população geral (12,6%).

Juliana Schwanz, diretora de produção do documentário “Mudança de Sexo” disponibilizado pela National Geographic – concorrendo ao Emmy Internacional 2013 – conversou com nossa reportagem e se diz pessimista com atual momento brasileiro, mesmo em provável cenário de franca evolução social: “Na época em que produzimos o longa, passávamos por um momento conturbado politicamente e com importantes mudanças na sociedade. Direitos foram conquistados desde então, mas ainda é pouco. A transfobia está enraizada em uma estrutura preconceituosa e cabe às futuras gerações, inverterem esse cenário”.

“Com a titulação, nós trazemos as pessoas humildes do campo, que outrora integravam o MST, para o nosso lado”; “Cada vez mais, eles são cidadãos e trabalham lado a lado com fazendeiros em suas propriedades” - Jair Bolsonaro, maio de 2022, Feira Nacional da Soja (Fenasoja).

Desde os primórdios, o país que todos chamam de Brasil carece da posse de suas terras, na verdade, nem se intitularia assim caso não tivesse sido tomado e dominado a força. Seria mais original, como seu povo. O legado brasileiro na questão agrária diz respeito à concentração exacerbada de terras nas mãos de um punhado de proprietários. Primeiro dos latifundiários e, atualmente, do agronegócio. Nunca sendo de domínio do seu povo, o solo do país tropical serve seus frutos ao exterior.

Segundo definição que consta em lei, a política de reforma agrária objetiva a redistribuição de imóveis rurais que não cumprem função social, ou seja, não produzem ou exploram a terra economicamente para promover bem-estar social.

A titulação de terras é apenas uma forma de promover a reforma, sendo estas: a concessão de uso, que permite o uso e exploração de forma provisória, os títulos de domínio, que gratuitamente e de forma definitiva, transfere parcela ou lote ao beneficiário por dez anos, e as concessões de direito de uso real, que de forma gratuita, definitiva, individual ou coletiva, transfere o direito de uso do imóvel ao beneficiário.

O governo Bolsonaro, desde as eleições de 2018, carrega nas entrelinhas um discurso contrário a reforma agrária. Nos primeiros meses do mandato, Jair suspende a política - que consta na Constituição de 1988, conforme documento enviado às superintendências regionais do INCRA em 27 de março de 2019, o qual afirma que o evento se dá por redução de gastos. Além disso, o presidente publicou em 20 de novembro de 2020 o decreto nº 10.252, que exonerou e dispensou funcionários do INCRA, extinguindo cargos e funções do instituto.

Entre 2019 e 2022, Bolsonaro entregou mais de 360 mil títulos de terras pelo programa ‘Titula Brasil’. A ampla titulação de terras esvazia a reforma quando vem sem garantias de crédito e desenvolvimento, como garantido na lei, e sem acompanhamento das políticas de assentamento e decretos que aumentam a distribuição de terras, e é o que aconteceu.

Segundo dados do INCRA, o atual governo foi um dos que menos assentou famílias, contando apenas com 9.228 e zerou o número de decretos de desapropriação – estes servem para adquirir terras que devem ser destinadas à reforma agrária.

O presidente deixa claro que o processo de titulação só está acontecendo porque é contra ocupações – as chama de invasões – e precisa “trazer as pessoas humildes que integram o MST para o lado dele”.

“Você não ouve mais falar em MST. No governo de Fernando Henrique era uma invasão por dia. No nosso governo são quatro por ano. Além de darmos título de terra para mais de 360 mil assentados, que deixaram de integrar o MST e passaram a ficar do lado do bem” - Jair Bolsonaro, em conversa com apoiadores, em 13 de julho.

Em entrevista exclusiva à AGEMT, Fabiano Giroto, filho de assentado e coordenador do Armazém do Campo de São Paulo – ponto de venda das produções do MST – aponta que “querer dar o título da terra é um problema porque algumas pessoas podem começar a aglomerar essas terras de novo e esse não é objetivo. A terra da reforma agrária tem que ser do governo e de uso do povo”.

O coordenador ainda explica as dificuldades de destinar os alimentos da agricultura familiar aos programas institucionais, que sofreram cortes no atual governo, como o PNAE, em que a legislação determina a compra de alimentos advindos da reforma agrária. Os cortes representam o desinteresse do Estado em apoiar economicamente os trabalhadores rurais e viabilizar o que é produzido nas terras populares.

“[...] acontece que em certas localidades onde o governo bolsonarista é mais forte, acabam não realizando [a compra de alimentos] e isso é lei, comprar 30% da agricultura familiar, esse alimento vem de cooperativas, são merenda escolar orgânica” afirma Giroto.

Mesmo a agricultura familiar abastecendo a maior parte das mesas brasileiras, correspondendo a 70% dos alimentos segundo o IBGE, e os maiores representantes do trabalho, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, promovendo uma força tarefa para distribuir comida gratuita na pandemia, o atual governo insistiu em limitar o apoio de mantimento à política que estrutura esses grupos. O presidente expressa sua posição contrária ao MST quando apoia a criminalização da imagem do movimento ao chamá-los de invasores - se referindo às ocupações - e “canalhas, vagabundos” quando os responsabiliza pelos ataques sofridos pelo seu povo em suas próprias terras.

O MST carrega o grito pela reforma agrária e direitos básicos no campo nas costas, em seu primeiro congresso nacional apontaram que não há democracia sem reforma agrária e firmaram seu lema “terra para quem nela trabalha”.

Números e casos: o histórico da reforma e violência no campo

A reforma nunca foi, de fato, feita no Brasil ou uma prioridade para seus líderes, mas muda de cenário ao longo de cada governo. Segundo dados do INCRA, os governos que mais assentaram famílias foram os de FHC e Luiz Inácio Lula da Silva, com 540.704 e 614.088 respectivamente. Os números caem nos cinco anos de mandato completos de Dilma, com 133.689, e chegam a 11.831 no governo Temer.

A partir do mandato de Temer, principalmente, se assiste uma guinada nas ações voltadas para política da reforma. O governo não só a paralisou, como demonstrou apoio às grandes propriedades, desmontando o Ministério de Desenvolvimento Agrário e titulando assentamentos mais antigos. Muitas ocupações passaram a ser retiradas, o que resultou no aumento da violência no campo. 70 pessoas chegaram a ser assassinadas em 2017, segundo relatório da Comissão Pastoral da Terra (CPT).

No governo Jair, as maiores preocupações quanto ao cenário de violência no campo tem sido a flexibilização do porte de armas. Para se ter ideia, o monitoramento da CPT aponta que a pistolagem responde por 40% dos casos de violência letal no campo em 2022, sendo que o número de 25 assassinatos derivados de conflitos nos primeiros seis meses deste ano, já supera o total de 20 mortes em todo ano de 2020.

Em entrevista exclusiva à AGEMT, o professor José Arbex, de jornalismo da PUC de São Paulo, docente da Escola Nacional Florestan Fernandes e conhecido por denunciar práticas terroristas ao MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra), apontou que “O governo Bolsonaro evidentemente piorou isso tudo [casos de violência] com a política dele de liberar a violência no campo, distribuir armas, liberar campos de garimpo na Amazônia, isso tudo implicou numa violência no campo sem precedentes, com os povos originários sendo ameaçados de extinção e os trabalhadores do campo estão sendo atacados com bandos armados e com a conivência do governo federal”.

Como evidência, se arrasta há anos a situação de cerca de 400 mil camponeses de Timbira, que aguardam há décadas o processo de desapropriação e titulação pelo INCRA de 14 mil hectares de terra, nos quais vivem há gerações. A população vive assombrada há tempos por madeireiros ilegais e rivais, como representa o caso do braço agropecuário do setor de alimentos da Maratá, tomando suas terras a tiros e fogo, reportado pelo The Intercept Brasil.

Que a reforma agrária nunca foi uma prioridade no Brasil, é fato, entretanto, nos últimos anos tem-se presenciado não só a promoção da sua guinada, mas a repressão dos grupos sociais e dos que vivenciam a necessidade da reforma. O cenário se agrava quando a conivência do Estado entra em cena. A questão que nunca se calou é: quais serão os próximos capítulos?

“Quem tinha que tá preso são as lideranças do MST, que provocaram esse episódio. Esses canalhas, esses vagabundos! Os policiais reagiram para não morrerem trucidados por armas brancas desses bandidos do MST”

– Jair Bolsonaro em entrevista na visita de pré-campanha, na curva do S, em Eldorado dos Carajás, onde morreram 19 trabalhadores sem-terra baleados por policiais militares.

O Projeto de Emenda à Lei Orgânica (PLO) 07/2021, de autoria do Prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB), propôs diversas alterações ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos (RPPS) alinhadas à Emenda Constitucional (EC) 103/2019, do governo Bolsonaro. O pacote ficou conhecido como SAMPAPREV II e, tal qual algumas sequências de filmes, o segundo desagradou mais que o primeiro.

O Regime de Previdência Complementar (RPC) é previsto no Artigo 40 da Constituição Federal, a fim de preservar "o equilíbrio financeiro e atuarial". Respaldado nesse artigo e no déficit bilionário na previdência, relatado pela Caixa Econômica Federal, em 2018 o ex-prefeito Bruno Covas (PSDB) criou a Fundação de Previdência Complementar dos Servidores Públicos do Município de São Paulo, ou apenas SAMPAPREV, para administrar o RPC paulistano.

Em meio a greves e protestos, os servidores chamaram de "confisco salarial" o aumento na alíquota de contribuição de 11% para 14% de 2018. Três anos depois, eles estavam de volta às ruas, durante a pandemia de Covid-19, para repudiar a nova reforma da previdência municipal, batizada de SAMPAPREV II. Em especial, os profissionais do magistério e seus sindicatos organizaram greves e protestos em frente à Câmara, onde foram chamados de "vagabundos", junto com os outros servidores, pelo vereador Fernando Holiday (Republicanos).

A mobilização não conseguiu derrubar a PLO e, na madrugada do dia 10 para o dia 11 de novembro de 2021, os vereadores aprovaram a Emenda No 41 à Lei Orgânica do Município, após diversos líderes sindicais e servidores questionarem em audiência pública, no mesmo dia 10, os cálculos atuariais apresentados pelo Tribunal de Contas do Município para justificar as novas regras.

Até então, os aposentados recebendo menos que o teto do INSS eram isentos da contribuição à previdência e somente os que recebiam acima desse valor arcavam com 14%. Além disso, os servidores na ativa participavam com 11% e as idades mínimas para aposentadoria eram de 60 anos para mulheres e 65 para homens.

A Emenda 41/2021, vigente em 18 de março de 2022, inclui todos os aposentados recebendo mais de 1 salário-mínimo e os servidores em atividade para contribuir com 14%, torna a alíquota progressiva para os que recebem acima do teto do INSS (de 14% a 22%), aumenta a idade mínima de aposentadoria das mulheres para 62 anos e tanto a idade quanto o tempo de contribuição se tornam critérios para o requerimento. A Câmara prevê que 63 mil servidores passarão a contribuir ao início da vigência.

Os professores e outros profissionais da educação têm direito à modalidade de Aposentadoria Especial, também prevista no Art. 40 da Constituição, devido às condições de trabalho na escola. Esse direito foi mantido na EC 103/2019, porém todos os cálculos para a categoria são feitos com base nas alterações da Emenda, assim como no SAMPAPREV II.

"Nós tivemos a aposentadoria roubada", diz a professora de ensino infantil Maria Carolina dos Santos*, cuja aposentadoria estava a nove meses de distância no momento da entrevista, caso o SAMPAPREV II não tivesse sido aprovado. "A gente jogou uma partida até os 45 minutos do segundo tempo e aí mudou-se as regras".

Professora da rede pública desde 1997, Maria (54 anos) optou pelo sistema de idade mínima progressiva para completar seus, agora, 18 meses de trabalho. Este é um dos quatro sistemas possíveis na fase de transição, aplicável aos servidores efetivados antes de 18 de março de 2022. Se aderisse a qualquer uma das outras opções, a conta seria em anos.

Além da adição em tempo de serviço e diminuição do valor-base para cálculo do benefício (considera-se agora a média de todos os salários da carreira do professor, e não mais só os 80% mais altos), os educadores estão repondo os dias em que exerceram seu direito à greve. "Nós, grevistas, a princípio perderíamos todos os dias de paralização. Esse foi um ponto positivo que o sindicato conseguiu".

Além reivindicarem a mudança no texto do PLO, os profissionais da educação também lutaram pela inclusão da categoria nas datas iniciais cronograma de vacinação e pelo adiamento do retorno das aulas presenciais, que inicialmente ocorreria durante a crescente segunda onda de infecção da doença.

Professor Claudio Fonseca (CIDADANIA), presidente do Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de São Paulo (Sinpeem) e ex-vereador de São Paulo, descreve as dificuldades de organizar duas greves durante o período mais intenso da pandemia de Covid-19 e de negociar as consequências das paralisações. "A fase dura é a discussão do reconhecimento dos direitos da greve, com o pagamento dos dias parados." Fonseca também ressalta os outros beneficiários da luta dos educadores e dos servidores: "A reposição dos dias não é um compromisso que nós assumimos com o governo, é com aquelas e aqueles que defendem a educação pública gratuita para os filhos dos trabalhadores. Nosso compromisso é com a população, nós somos servidores do público, não do governo."

Maria, que iniciou seu magistério na rede estadual, aponta as semelhanças no descaso pelo ensino dos líderes de Estado nas duas esferas. "O que mudou bastante foi a diminuição da quantidade de escolas e de salas de aula, com isso, as que ficaram, tanto no Estado quanto na Prefeitura, estão superlotadas". Em 2007, o número máximo de alunos por sala de aula era 25; em 9 de fevereiro de 2022, o limite de 30 alunos passou para 33. "O ensino de qualidade fica muito inviável de acontecer, que é o ensino que deve ser ofertado para as crianças".

"Perdemos muitas coisas, causas pelas quais lutamos por muito tempo. A pior foi o SAMPAPREV, perder nossa aposentadoria. Nossa previdência entrou em risco, vamos ter que pagar uma conta que não é nossa". Mesmo desanimada pela perspectiva de desvalorização de sua profissão, Maria chama atenção para quem está no final desta cascata de negligência. "O quadro de magistério do ensino público já é muito debilitado, por várias questões, mas principalmente por causa de professores adoecidos, que trabalham dupla jornada para sustentarem suas famílias. Eles não têm tempo de qualificar suas aulas, o ensino perde qualidade e quem é mais lesado com isso tudo é a criança e o adolescente".