Por Henrique Sales Barros

“Estou depositando minha última gota de esperança em um País melhor no Danilo”. A afirmação é de um dos apoiadores políticos de Danilo Gentili, humorista e apresentador do talk show "The Noite", do SBT, exibido nas noites de segunda a sexta-feira, em um grupo de WhatsApp.

Há um movimento de liberais de direita que pede a candidatura do ex-repórter do CQC (Custe o Que Custar, antigo programa humorístico televisivo) para o posto de presidente do Brasil nas eleições de 2022 — e, ao que tudo indica, não há nenhuma piada aqui.

A possibilidade da candidatura começou a se concretizar no início de abril, quando a coluna da Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo, noticiou que o MBL (Movimento Brasil Livre) testou o nome de Gentili em uma pesquisa sobre o cenário eleitoral de 2022 e o humorista obteve 4% das intenções de voto, empatando com Luciano Huck, Luiz Henrique Mandetta (DEM) e Ciro Gomes (PDT).

A ideia de incluir o nome de Gentili na pesquisa se deu, segundo o coordenador nacional do MBL, Renan Santos, depois de uma sondagem nas redes sociais identificar clamores pela candidatura do humorista. “É uma coisa que está surgindo de baixo para cima, como aconteceu com o [Jair] Bolsonaro em 2018”, disse à coluna.

Inclusive, muitos dos que hoje apoiam a candidatura do humorista votaram no capitão reformado do Exército em 2018. “Porr*, eu saia igual louco com camisa do Bozo na rua”, disse um apoiador no grupo, usando o nomenclatura do famoso palhaço da década de 1980 para se referir à Bolsonaro.

O próprio Gentili também surfou na onda bolsonarista em 2018. Logo após a vitória de Bolsonaro, o humorista postou uma foto fazendo um “velório do PT” ao lado do cantor Lobão. Na imagem: um pixuleco do ex-presidente Luiz Inácio da Silva (PT) como presidiário e fatias de mortadela, produto que dá nome ao termo depreciativo criado pela direita aos militantes e simpatizantes do partido.

Com o caminhar do governo, o discurso anticorrupção e pró-reformas liberais de Bolsonaro foi minguando, e os entusiastas de Gentili começaram a abandonar o barco do presidente. “Na hora que ele entrou no governo e tirou o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) eu já vi que [ele] tava de sacanagem”, lembrou um membro do grupo.

Órgão responsável por identificar possíveis esquemas de lavagem de dinheiro, foi o Coaf que, em dezembro de 2018, produziu o relatório, enviado ao Ministério Público, com indícios de que o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente, estaria envolvido em um esquema de rachadinhas na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro)

Antes de Bolsonaro subir ao poder, o Coaf era ligado ao antigo Ministério da Fazenda. Com a chegada do ex-juiz Sergio Moro ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, o órgão foi levado à pasta — mas devolvido, sem protestos de Bolsonaro, ao comando da Economia pelo Congresso. Atualmente, o órgão está subordinado ao Banco Central.

“Eu comecei a ficar put* quando o Moro caiu!”, afirmou outro apoiador, se referindo à saída do ex-juiz da Lava Jato do governo, em abril de 2020, quando pediu demissão e saiu acusando Jair Bolsonaro de querer interferir criminosamente nos trabalhos da PF (Polícia Federal).

A menção ao nome de Moro, por sinal, é comum entre os apoiadores. Para alguns, um cenário ideal seria com Gentili subindo a rampa do Palácio do Planalto e o ex-juiz da Lava Jato reassumindo o Ministério da Justiça — ou até mesmo sendo indicado para ser ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), a corte que tanto lhe tem imposto derrotas jurídicas nos últimos meses.

Ferradura

Em uma arte, um apoiador político do humorista compartilhou um meme em que um carro, ao invés de “seguir reto” em direção à Bolsonaro e ao ex-presidente Lula, resolve fazer uma curva brusca à direita, onde a seta aponta os nomes de Gentili, Moro, Mandetta e do ex-presidente do Novo, João Amoêdo.

Em dado momento, um integrante do grupo, ainda receoso, pergunta se o humorista já fez algo em prol da população. Um outro responde que, só pelo fato do apresentador se colocar contrário ao bolsonarismo e ao petismo, já basta. A ideia é simples: nem Lula, nem Bolsonaro. Além do mais, Gentili não seria uma terceira via: seria a única opção.

O discurso dos apoiadores é paralelo ao do apoiado. Com a popularidade alavancada por discursos contrários ao PT, à esquerda e à política tradicional, Gentili, que chegou a receber Bolsonaro no “The Noite” em duas ocasiões, em março de 2017 e em maio de 2019, agora, se mostra crítico ao presidente.

Em julho do ano passado, quando Bolsonaro foi diagnosticado com covid-19, Gentili disse que esta havia sido a “primeira coisa positiva que o atual presidente apresentou” no governo. O comentário, que gerou repúdio entre os apoiadores do capitão reformado, fez com que o humorista rompesse de vez com o bolsonarismo.

“Tomei processo por defendê-lo (Bolsonaro) e esse 'fdp' foi lá pedir minha cabeça e censura no meu emprego quando critiquei o fundão eleitoral”, disse, na época, Gentili em um comentário nas redes sociais. Em live, porém, o presidente negou que tenha cobrado a demissão do humorista no SBT.

Antes das urnas decretarem a vitória de Bolsonaro em 2018, em entrevista à rádio Jovem Pan, Gentili prometia “continuar zoando” tanto o hoje ocupante do Palácio do Planalto como Fernando Haddad (PT), adversário do capitão reformado no segundo turno do pleito — mas, para o humorista, entre um deputado defensor do legado mortífero da ditadura militar e um professor universitário, quem simbolizava ataques à liberdade de expressão era o segundo.

“Se o Haddad ganhar, vou continuar zoando o Haddad, apesar de achar que vai ser um pouquinho mais complicado”, disse em entrevista ao programa “Pânico”. “O plano de governo dos caras é mudar a Constituição. A opção mais anti-democrática hoje é o Haddad, sem dúvida nenhuma”, afirmou.

Estatística

Há algo que anima os apoiadores de Gentili no grupo de WhatsApp: pesquisas. Não as que são feitas com rigor estatístico por institutos, e sim aquelas que são realizadas por arrobas verificadas no Twitter, especialmente aquelas ligadas ao pensamento liberal e conversador brasileiro. Melhor: não são pesquisas, e sim enquetes.

Em um print screen (captura da tela) de uma enquete feita pelo economista Joel Pinheiro, colunista da Folha de S.Paulo e da revista Exame e comentarista do “Morning Show”, programa da Jovem Pan, Gentili aparecia com 50% das intenções de votos, enquanto Bolsonaro e Lula apareciam, respectivamente, com 29% e com 21%.

Há até um perfil no Twitter com cerca de 9 mil seguidores, o “Enquetes 2022”, que se dedica exclusivamente a realizar enquetes sem embasamento estatístico com aparência de pesquisas eleitorais com rigor científico — e, em uma votação realizada pela arroba, Gentili aparecia com 61% das intenções de voto para 2022, Bolsonaro com 25% e nulos e brancos somavam 14%.

Mas uma enquete negativa ao humorista chegou — esta, feita pelo deputado estadual Alexandre Freitas (Novo/RJ): Gentili aparecia com 31,8% das intenções, enquanto Bolsonaro estava em primeiro, com 35,4%. Quem enviou a captura de tela pediu que o grupo fosse em massa ao Twitter para reverter o resultado. “Boraaa (sic).”

O bombardeio de pesquisas no grupo acabou levando os integrantes a discutirem um cenário para 2022 sem a candidatura de Gentili. Para um apoiador, entre Bolsonaro e João Doria (PSDB), a opção deve ser pelo governador de São Paulo, sem sombra de dúvidas.

“Eu votava no Bolsonaro (risos)”, disse um segundo mais timidamente. Um terceiro entra na conversa: “Eu anulava” — e depois complementa, respondendo ao comentário do apoiador que prefere votar no capitão reformado do Exército ao empresário tucano, dizendo que “está mais fácil” de se fazer o mesmo.

Um quarto entra na conversa para pôr fim à discussão eleitoral. “Esqueçam isso. Esqueçam Doria. Vejam o nome do grupo. Isso nunca vai acontecer". E escalou um gabinete parcial: "Danilo Gentili presidente, Amoêdo ministro da Economia, Sergio Moro ministro da Justiça e depois STF. Vamos focar nisso!”.

“Se o bosta do Mito (como Bolsonaro é denominado por apoiadores) tivesse cumprido as suas promessas de campanha, a gente não ia precisar estar nesta situação”, apontou outro.

Faltou combinar

Às 18h do dia 12 de abril, uma segunda-feira, apoiadores de Gentili planejavam realizar um tuítaço com a hashtag “Gentili2022”. Durante aquele dia, os apoiadores reunidos no grupo discutiram quem poderia ser o vice de Gentili na chapa para 2022.

Para alguns, o nome certo é do youtuber conservador liberal Nando Moura. Para outros, não é para tanto. Em 2018, o músico apoiou Bolsonaro e era discípulo do autoproclamado filósofo Olavo de Carvalho. Hoje, é mais um crítico pela direita do governo federal.

“Não gosto do Nando por ser extremamente mente fechada e conservador, mas eu acho que seria um ótimo vice”, ponderou um apoiador. “Nando precisa ser um conselheiro. Não precisa ser vice, tem que trazer alguém que tem mais voto. Na minha opinião, o Moro”, argumentou um segundo.

“O vice tem que ser um [Michel] Temer (MDB) não corrupto, para que a candidatura dele seja viável”, argumentou outro mais tarde, dizendo que o nome de Mandetta “seria top”, mas ponderando que o ex-ministro da Saúde de Bolsonaro “é corporativista, não é flor que se cheire”. Outra alternativa: Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul.

Quando o relógio bateu às 18h, começou o tuitaço. Prevendo que uma hashtag pedindo a candidatura de um humorista gestado pelo finado CQC poderia não ser levada tão a sério, um apoiador de Gentili enviou uma imagem grafitada do apresentador do “The Noite” com um charuto e mostrando o dedo do meio junto com a frase “cancela isso”. “Usem contra os militantes”, pediu.

Com o relógio quase batendo 19h, um integrante do grupo compartilhou uma captura de tela com a hashtag sendo marcada como um dos assuntos do momento no Brasil, com 1.295 tuítes. “Não para, gente”, cobrou. No fim da noite, porém, a avaliação que ficou é de que a estratégia não bombou.

Para a maioria, a hashtag apareceu rapidamente entre os assuntos do momento no Brasil, mas não nos trending topics nacionais, que é o que valeria ao final da empreitada. “Não foi extraordinário, mas também não foi uma merda", analisou um apoiador, que enxergou falta de engajamento do próprio apoiado. “A merda do Danilo não divulgou também”, reclamou.

Um segundo apoiador enviou uma captura da própria tela com os trending topics do momento no Twitter. Em destaque: “tiago” (Tiago Leifert, apresentador do “Big Brother Brasil”, da TV Globo), “jogodadiscordia” (dinâmica do reality show da emissora carioca) e “imperio” (novela do mesmo canal, que está sendo reprisada no horário nobre). “Só tem merda nos assuntos”, exclamou.

Mas não há tempo para desânimo. Para um um integrante do grupo, a receita para o sucesso de Gentili em 2022 se baseia no apoio de três nomes da direita brasileira ao humorista: Moro, Mandetta e Amôedo. Assim, o apresentador do “The Noite” poderia ser eleito ainda em primeiro turno. “Até porque, se a CPI da Covid se concretizar, o Bolsonaro já era”, analisou.

Bastidores

Poucos dias depois da pesquisa do MBL vir à tona, o movimento planejou se reunir com Gentili para discutir a sério a possibilidade do humorista do SBT se candidatar ao posto de presidente da República em 2022, segundo a coluna Painel, da Folha de S.Paulo. O fato do apresentador ter apresentado o dobro de intenções de voto — ou seja, 8% — entre os jovens animou o grupo.

E se os apoiadores de Gentili anseiam por um apoio de Moro, ao menos um aceno já foi dado. Em coluna no site da revista Crosué, o ex-juiz da Lava Jato, após acompanhar a participação do humorista no programa de entrevistas “Manhattan Connection”, da TV Cultura, disse que votaria no cortejado pelo MBL em 2022.

Cerca de dez dias depois, a coluna da Bela Megale, do jornal O Globo, reportou que Gentili se encontrou por videoconferência com João Amoedo. Em pauta, é claro, estavam as eleições para 2022. “Foi uma conversa para entendermos como um poderia ajudar o outro a fazer algo pelo país”, disse o ex-presidente do Novo à coluna.

A possível candidatura do humorista acabou virando piada e meme nas redes sociais mas, para Amoêdo, o papo é sério. “Acho positiva a disposição do Danilo. O que não deveríamos aceitar é um presidente, pago por nós para administrar o país e na situação em que estamos, querer ser comediante”, disse o ex-candidato ao Planalto em um tuíte.

Ainda em abril, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Gentili disse que não há piada alguma em uma possível candidatura. “Os políticos me levam muito a sério, a ponto de eu colecionar pedidos de prisão e de censura vindos deles. Então, acho que eles é que temem que a minha candidatura seja levada a sério e não o contrário", disse.

Em pesquisa Exame/Ideia divulgada em 23 de abril, Gentili apareceu com 2% das intenções de voto em todos os cenários possíveis. Sem nenhum candidato indicando vitória ainda em primeiro turno, o humorista ficou a, no mínimo, 28% de distância dos dois candidatos com indicativo de ir ao segundo turno — que, no caso, eram Lula e Bolsonaro.

Sobre a avaliação dos candidatos, Gentili apareceu empatado com Amoêdo em 36% no quesito "negativa, não votaria de jeito nenhum". São os dois piores candidatos no quesito, que não inclui Bolsonaro — que apareceu com o governo avaliado em 52% em “ruim” ou “péssimo”.

Por Enzo Munhoz Cury, Henrique Sales Barros e João Victor Capricho Scalzaretto

Ao longo do século XX, alguns membros da Igreja Católica estavam notando o crescimento de questões sociais envolvendo a fome, guerras e desemprego ao redor do mundo, mais especificamente na América Latina. Com o catolicismo se modificando com o passar do tempo e sofrendo influências de outras correntes de pensamento religioso, a Teologia da Libertação* surge em meados da década de 60.

No Brasil, seu aparecimento se deu através de dois fatos; o Concílio Vaticano II e o Golpe Militar de 1964. Este primeiro, realizado em dezembro de 1961, visou discutir as transformações globais que ocorriam na época e como a Igreja deveria se adaptar a tais mudanças, mas sem perder sua conduta conservadora e rigidez. O segundo serviu para inflamar o sentimento de revolta de muitos eclesiásticos brasileiros, que se posicionaram com firmeza contra as ações do regime militar, resultando na perseguição e, consequentemente, prisão de alguns membros do clero.

Influenciado pelo surgimento de vários regimes autoritários por toda América Latina, esse segmento da Igreja Católica, contrário às formas de opressão, foi se tornando cada vez mais expressivo. E foi na Conferência de Medellín, realizada para aplicar os ensinamentos do Concílio Vaticano II no continente americano, que a proposta da Teologia da Libertação se fundou e, baseando-se na “preferência pelos pobres”, iniciou um movimento que seria mal visto pelas alas mais conservadoras do catolicismo.

Muitos teóricos concordam em definir o ano de 1971 como o marco inicial da vertente, por conta do lançamento do livro “A Teologia da Libertação”, escrito pelo teólogo peruano Gustavo Gutierrez. Para Gutierrez, a teologia tem duas funções; a espiritual e a racional, propondo que haja um diálogo constante entre essas duas partes, além de ser necessário o conhecimento das ciências sociais, biológicas e psicológicas para se tornar um escolástico.

Porém, existem obras que antecedem a Gutierrez que já demonstravam o encaminhamento de diversos pensamentos teológicos em direção à Teologia da Libertaçaõ. Em 1965, o teólogo batista Harvey Cox publica sua obra “A Cidade Secular”, em contraposição à “De Civitate Dei”, de Santo Agostinho. Cox defende a divisão da cidade dos homens e a cidade de Deus (mundo terreno e espiritual, respectivamente). Para ele, está visão de mundo está ultrapassada e foi superada pela relação de proletários e patrões. Também, há a publicação de Rubem Alves (teólogo, escritor e psicanalista brasileiro), “Uma teologia da esperança humana”, que foi sua tese de doutorado no Princeton Theological Seminary.

Os pensamentos derivados da vertente católica podem ser percebidos na prática analisando alguns casos; como o dos sacerdotes na Nicarágua que, inspirados pela Teologia da Libertação, tomaram parte ativa na revolução sandinista de 1979, lutando contra o regime ditatorial de Anastasio Somoza. Também podem ser notados na Colômbia, onde por quase trinta anos, Gregório Manuel Pérez Martinez, um sacerdote católico e pioneiro da Teologia da Libertação, comandou o Exército de Liberação Nacional na luta armada. Além desses exemplos, é possível citar Leonardo Boff, José Comblin e diversos outros filósofos e teólogos que ajudaram a enraizar os fundamentos do movimento na América Latina.

"A Teologia da Libertação é a grande teoria propriamente latino-americana que fez uma junção jamais vista sem os trabalhos de autores como Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff, Rubem Alves, Milton Schwantes e tantos outros religiosos e leigos, que através da confrontação com os textos bíblico viram em sua hermenêutica a opção pelos pobres, como bem descrita na obra de Jon Sobrino. Em resumo a Teologia da Libertação, é um manifesto de opção pelos pobres do mundo, evidenciando a atenção especial de Deus pelos vulneráveis e humilhados do mundo. ” – afirma Éverton Almeida, teólogo e professor de sociologia e filosofia.

No final do ano de 2019, foi descoberto um novo Coronavírus, um vírus de origem comum em animais e de elevada transmissibilidade, que ocasionou o cenário pandêmico em que nos encontramos até o momento. Por conta da fácil infecção do vírus, algumas das medidas profiláticas essenciais são; o isolamento social, uso de máscara e fechamento dos comércios não essências para a manutenção da vida. Com o desemprego em alta e o aumento das famílias que passam da linha da miséria, o Brasil vive um cenário caótico por conta da emergência sanitária e da falta de coordenação, por parte do governo federal, para enfrentar esse período conturbado.

Nesse contexto catastrófico, a Teologia da Libertação vem amparando pessoas que buscam alimento e necessitam de ajuda. Na cidade de São Paulo, mais especificamente, existem vários pontos onde ocorrem prestações de auxílio e distribuição de cestas básicas. Muitos destes locais ficam na zona central da cidade, onde há uma grande população de moradores de rua. As ruas frias e os cheiros fortes são as marcas registradas de um submundo invisível, que existe no coração da maior cidade da América Latina. Submetidos a condições desumanas, essas pessoas não têm acesso a recursos e instrumentos para se alimentarem decentemente e muito menos para se proteger contra a Covid-19. Mas, mesmo onde, aparentemente, falta humanidade, sobra compaixão.

Existem aqueles que, mesmo em meio a uma pandemia, põem em prática as teorias da Teologia da Libertação, mesmo nem sempre sendo parte da Igreja. Robson Mendonça é diretor da ONG “Movimento Estadual da População de Rua do Estado de São Paulo”, a MEPRESP. Seu trabalho ajuda diariamente muitas pessoas em situação de rua. Para ele, a fé é muito importante em tudo que faz. Ele conta que antes da pandemia, andava de bengala com o atendimento da população de rua que passou a ser diário. Após isso, não precisou mais, pois sentiu que estava sendo usado para aliviar o sofrimento de parte desta população e, para ele, isso é uma forma de cura do espírito.

Seu papel, como presidente fundador da ONG, é organizar os serviços de atendimento a população de rua como; tiragem de documentos, encaminhamento para o tratamento e cura de dependentes químicos, cursos profissionalizantes e abrigos. Como estamos neste período de pandemia, também faz o cardápio e cuida da área de alimentação. Em suas palavras: “Isso faz com que eu me sinta vivo e útil para os irmãos menos favorecidos, dando-me uma injeção de ânimo para seguir vivendo”. O trabalho que realizam neste momento é importante para evitar que muitos venham a morrer de fome ou de frio, pois a humanidade está carente de tudo e de todos.

Robson acredita que o movimento tem o importante papel de realizar todos os serviços que deveriam ser feitos pelos governantes. Mas, também sabe que a sociedade civil tem seu papel fundamental principalmente, neste momento de tanta angústia que estamos passando durante a pandemia. E não só o MEPRESP, mas todos os envolvidos com ele, pois fazem parte de um coletivo.Isso, tendo em vista que o aspecto fundamental, que salta aos olhos e que recebe inspiração do legado da Teologia da Libertação é justamente a luta contra a fome e a exclusão social, que na pandemia, foi ao mesmo tempo exposta e catalisada.

Ele conta que um dos pontos mais importantes, e que merece ser destacado pelo período da pandemia, não é só como a vertente cristã em discussão se mostra essencial agora. Mas, além disso, é evidenciar como a Igreja, como instituição, pode repensar seu papel, observando o retorno deste tipo de vertente.

“A grande lição que as igrejas podem tirar desses tempos pandêmicos é a constatação de que os poderosos desse mundo não se importam com pobres e vulneráveis, como Jesus fez em seu ministério terreno. Essa lição é dura, mas necessária. Os pobres desse mundo só podem contar com a solidariedade fraterna dos filhos de Deus, ou seja, daqueles no exercício da empatia que sentem a dor do outro, aqueles que se converteram a causa de Cristo. A causa da humanidade, a saber, os amantes de Cristo e não os amantes do dinheiro e do poder.” – afirma Everton.

* A Teologia da Libertação é uma vertente cristã inclusiva, que busca reinterpretar os ensinamentos de Jesus Cristo, tendo ele como o verdadeiro libertador dos povos oprimidos, e alguns dogmas da Igreja Católica. Visando dar preferência no tratamento aos pobres e necessitados, ela utiliza as ciências humanas para realizar essas ações, e seu objetivo é combater qualquer forma de desigualdade.

Com quase três meses de vacinação em São Paulo, e inicialmente sendo aplicada em profissionais da saúde, indígenas e quilombolas. Percebe-se que há novas preocupações nestes grupos já vacinados e que as experiências não são as mesmas.

A assistente social da Secretaria Municipal da Habitação de São Paulo, Suelma de Deus tomou recentemente em uma UBS a primeira dose da vacina AstraZeneca, que foi produzida pela universidade de Oxford e começou a ser distribuída em fevereiro no Brasil.

Ela não teve nenhum tipo de efeito colateral após a aplicação da vacina, e não enfrentou problemas no dia da vacinação “A UBS estava vazia, cheguei e já fui vacinada em uma sala própria para vacinas.” Além disso conta que se sente aliviada de já ter chegado a sua vez na ordem de vacinação, entretanto não se sente totalmente segura, pois só tomou uma dose e está ciente que mesmo com as duas doses ainda está sujeita a pegar e transmitir o vírus

Para ela, o momento em que vivemos é muito difícil, tanto pela gravidade da doença e da situação sanitária quanto pelo desgoverno “É doloroso observar que o governo federal não assumiu a direção correta para salvar vidas, com a compra antecipada de vacinas, testes em massa e o reforço referente às orientações dadas pelos cientistas para evitar a propagação do vírus.”

A assistente social ainda acrescenta: “Vivenciamos um festival de horror, com a troca de ministros da saúde, indicação para tomar medicamento sem comprovação científica de cura e a indução ao comportamento coletivo favorável à propagação do vírus. Todas essas questões somadas aos problemas econômicos com a interrupção do auxílio emergencial em meio a pandemia, entre tantos outros problemas.”

Ela acredita que vacinar a população é a única salvação que temos para diminuir o número de mortes e voltar a ter uma vida normal.

A enfermeira Nadia Lopes, está trabalhando há um ano na ala especial para pacientes com Covid-19 no Hospital Metropolitano da Lapa. Lopes foi vacinada com as duas doses da vacina CoronaVac logo na primeira semana de vacinação em São Paulo, não sofreu nenhum tipo de sintoma depois da aplicação.

Durante o último ano perdeu vários colegas de profissão para a doença. Logo no início da pandemia, sentiu alguns sintomas da Covid-19, como febre e dores no corpo, porém o resultado dos testes acabou sendo negativo. Com medo de acabar transmitindo em algum momento o vírus, resolveu sair da casa do pai logo no início da pandemia.

Para Lopes o medo de se infectar agora é maior do que no início da pandemia “No início ninguém sabia o que era e nem sabia o que fazer.” A enfermeira cuida de uma ala com quarenta pacientes de Covid-19, e com os altos números tem que conviver com a realidade do hospital, que precisou contratou um contêiner para levar os mortos por Covid-19 “Isso me abala muito”.

“O que dói muito, além de ver os óbitos, é ver as pessoas descrentes com a doença indo em bailes funk, nas tabacarias fumar e beber com aglomeração e depois levar a doença para casa e contaminar um parente. Estou fazendo plantões extras pois não tem pessoas suficientes para cuidar da ala, esse é o pior momento da minha vida, estou me sentindo em uma terceira guerra mundial”.

Lopes também se considera mais segura agora que tomou as duas doses da vacina, entretanto tem consciência que ainda pode ser contaminada, mas acha que os sintomas não seriam tão cruéis como antes da vacinação.

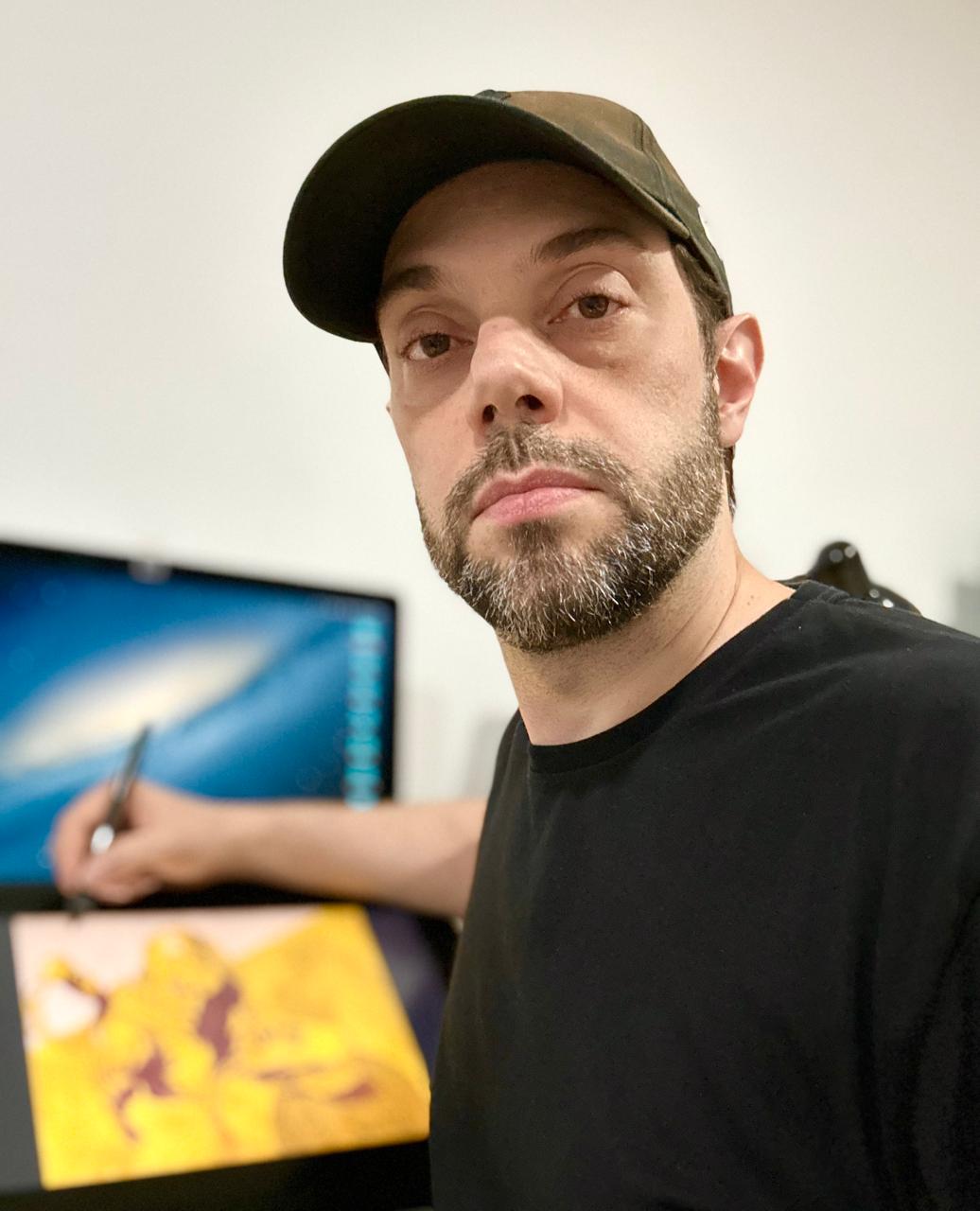

Ronaldo Trancoso Jr., jornalista e editor do blog Cinematic Tips; especializado em cinema, premiações e festivais, conversa com Julio Cesar Ferreira, aluno do curso de Jornalismo, colaborador da AGEMT, discutiram as principais mudanças ocorridas na temporada de premiações com o advento do novo coronavírus.

O Emmy de 2020 foi a primeira cerimônia que adotou o formato virtual, o que antecipou as outras cerimônias e consolidou algumas mudanças para a apresentação de indicados e vencedores. Determinadas entidades conseguiram realizar seus eventos de forma híbrida, como o Grammy 2021 que contou com a presença de alguns artistas indicados mais importantes, o SAG Awards 2021 decidiu ocorrer de maneira gravada e o Oscar 2021 será presencial, sem adotar o hibridismo.

Questões como estas foram discutidas na conversa que contribuiu para a construção do podcast, para além disso, também foi comentado sobre o Governo de Trump e Joe Biden, e seus diferentes posicionamentos acerca da pandemia e o papel da vacina.

Abordaram, ainda, as principais mudanças de indicações, a diferença entre filmes independentes e os blockbusters nesse momento, o acesso e o lugar do streaming, a falta de diversidade, e como o público vêm consumindo e questionando as cerimônias ao longo dos anos, de modo que a audiência é refletida nisso. O debate se desdobra de maneira informal, criando uma relação próxima entre o emissor e o receptor.

Para ouvir esse debate leve e descontraído, clique aqui.

Para quem é ainda estudante de jornalismo ou não trabalha com a profissão, a vida de um comunicador parece perfeita. Quando se trata de exercê-la em outro país, enquanto conhece outros lugares e culturas, então, parece um sonho. Porém, na verdade, não é bem assim. Às vezes, é necessário que o jornalista faça plantões durante a madrugada, se coloque em situações de perigo e enfrente várias dificuldades da cultura e da língua, que muitas vezes são completamente diferentes.

Esse choque cultural e essa convivência em ambientes com os quais os repórteres não conheciam, entretanto, trazem uma perspectiva diferente em comparação com a dos brasileiros. Foi o que ressaltou Anita Efraim, repórter do Yahoo! no Chile: “Acho que o mais legal de ser correspondente é você poder levar para o público no Brasil uma visão diferente sobre alguns temas”.

Anita contou ainda sobre a visibilidade que ganhou nesse período no Chile, em especial no caso do jogo entre Internacional e Universidad de Chile, no qual os torcedores chilenos, durante um protesto, atearam fogo no Estádio Nacional.

“Eu acabei conseguindo fazer entradas em vários canais televisivos. Depois do jogo também falei em rádios do Brasil e em programas de TV”, afirmou.

A Agência Maurício Tragtenberg (AGEMT) conversou com mais alguns jornalistas que resolveram se aventurar em outro país: o também brasileiro Marcus Alves, que trabalha em Portugal por vários veículos de imprensa; e o inglês Tim Vickery, que está no Brasil desde 1994, sendo atualmente correspondente da BBC Sports na América Latina e comentarista do programa Redação SporTV.

Se interessou pelo assunto e quer saber mais sobre? Escute o nosso podcast! Para ouvir o primeiro episódio de "Correspondentes Pelo Mundo" no Spotfy, clique aqui.