Vistos, em sua maioria, como pessoas não dignas de afeto, transexuais e travestis são colocados em um lugar de exclusão e hostilização. Em uma sociedade que não busca se informar sobre temas relacionados a identidade de gênero e sexualidade, Gabrielle Graciolli, 18, mulher transexual, ressalta: “Por mais que seja um assunto mais falado do que era a alguns anos atrás, eu acho que a sociedade não está pronta para pessoas trans. As pessoas ainda marginalizam muito, principalmente as mulheres trans, e as travestis. A gente ainda tem muitos desafios e a nossa vida é dez vezes mais difícil do que a vida de uma pessoa cis”.

Graciolli nunca esteve em um relacionamento sério e acredita que isso tem a ver com o fato de ser uma mulher trans. “O motivo é que as pessoas cis, a grande maioria homens cis, podem até se apaixonar por uma mulher trans, e querer ter um relacionamento com elas, mas eles não assumem esse relacionamento, e deixam de uma forma escondida, por conta do medo de sofrer preconceito e do que os familiares e os amigos vão pensar”, diz.

A psicóloga Laís Mendes, especializada em atendimento a pessoas LGBTQIA+, concorda com o pensamento da estudante. “Geralmente o receio de assumir se dá devido ao receio de ser zoado pelos amigos, por vergonha ou medo de enfrentar junto a essa pessoa o que ela passa no dia a dia”, afirma.

A criadora de conteúdo Thiessita, também mulher trans, lista, em seu canal no Youtube, motivos que levam a essa realidade. Segundo ela, os homens cis, além de terem medo de serem julgados pela sociedade, também enxergam as mulheres trans de uma forma muito fetichizada. Para Graciolli, a fetichização decorre da pornografia: “A pornografia de trans e travesti é bem fetichizada. É sempre a trans como se fosse apenas uma boneca inflável. Então, muitos homens acabam tratando as mulheres como fetiche”, completa. Segundo relatório do site pornográfico “Pornhub”, o Brasil está entre os países que mais consomem pornografia transexual no mundo.

A problemática da fetichização não afeta só as mulheres trans e travestis, como também os homens transexuais. Matheus Menatto, 19, homem trans, afirma que sofre na pele as consequências dessa realidade até mesmo por membros da própria comunidade LGBTQIA+: “Tem muitos homens, gays ou héteros, que têm fetiches em homens trans. Eles chegam já mandando foto deles, achando que a gente é um objeto”.

Graciolli infere que a fetichização, causada pela pornografia, desencadeia o assédio. “Eu mesma passo por isso, de mandarem fotos do órgão genital para mim no Instagram, nas redes sociais”, relata. Ela afirma que de todas as vezes que sofreu assédio, denunciou apenas uma delas: “Ele ficava me perseguindo, eu tive que denunciar. Mas eu fiz só o boletim de ocorrência virtual, nunca cheguei a fazer uma denúncia muito séria”.

De acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), 90% desse grupo, no Brasil, recorre à prostituição como fonte de renda. Isso mostra que a fetichização leva ao assédio, ao alto índice de prostituição desse grupo, e ainda contribui para a negação de afeto sofrida por essas pessoas.

Contudo, é perceptível a diferença de tratamento recebido pelos homens trans em comparação com as mulheres transexuais. Um artigo escrito por Kristen Schilt da Universidade da Califórnia, Los Angeles, demonstra como homens trans ganham mais visibilidade, autoridade e respeito em seus trabalhos. Kawan Freitas, 21, homem trans, afirma nunca ter passado por nenhum preconceito com as pessoas com que se relacionou e suas famílias: “Sou casado com uma mulher cis. A gente nunca enfrentou nada, temos a aceitação das pessoas. Minha família sabe, a família dela sabe e aceitam a gente, respeitam”. O mesmo acontece com Menatto que namorava uma mulher cis durante seu processo de transição. “Assim que eu comecei a transição eu tava namorando uma menina. Ela era da minha escola e me apoiou. Enfim, eu terminei, ela é minha ex-namorada. Quando eu mudei de escola eu não cheguei a sofrer nada do tipo, hoje eu namoro de novo”, relata. Em seu novo relacionamento, a aceitação é a mesma: “Em nenhum dos relacionamentos que tive, eu sofri preconceito”.

Já Graciolli enfrenta uma realidade diferente. “O relacionamento que eu tive não era um relacionamento sério porque eu nunca fui assumida", conta. “Ele falava que me amava só para conseguir se relacionar comigo quando ele quisesse. Ele só me usava e falava coisas para me manter por perto”. Ela ainda relata o medo que seu parceiro sentia de que a relação fosse descoberta: “Teve uma vez que eu estava em uma festa que estavam os amigos dele e ele me mandou um monte de mensagens falando para não contar para ninguém. Umas mensagens desesperadas. Uma coisa bem horrível, bem desconfortável”.

É importante ressaltar que os homens trans também passam por preconceitos e que Menatto e Freitas são exceções. Contudo, isso aponta que as mulheres trans sofrem ainda mais em decorrência do machismo. Segundo Graciolli, questões relacionadas à masculinidade fazem com que homens cis que se relacionam com mulheres trans sofram mais que mulheres cis que se relacionam com homens trans. “Quem namora com uma pessoa trans, acaba sofrendo transfobia também, principalmente os homens, porque tem toda a questão da masculinidade”, conta.

Entender as questões de gênero é um dos principais fatores que contribuem para que a violência da rejeição amorosa não faça parte da vida de uma trans ou travesti de maneira traumática, Mendes ressalta: “É de extrema importância que as pessoas se informem e desconstruam o que inicialmente foi aprendido sobre gênero. O gênero não é uma ideia de pênis e vagina, isso é uma característica genética fenotípica. As vezes tem pessoas que se relacionam com trans ou travestis que decidiram não passar por uma cirurgia e os amigos chamam essa pessoa de gay ou lésbica, por estar se relacionando com pessoas que tenham a mesma genitália, então a sociedade tem que entender que gênero não é biologia, gênero é algo a ser aprendido”. E finaliza: “No país que mais mata trans e travestis no mundo, é um ato de resistência essas pessoas se permitirem amar e demonstrar esse amor.”

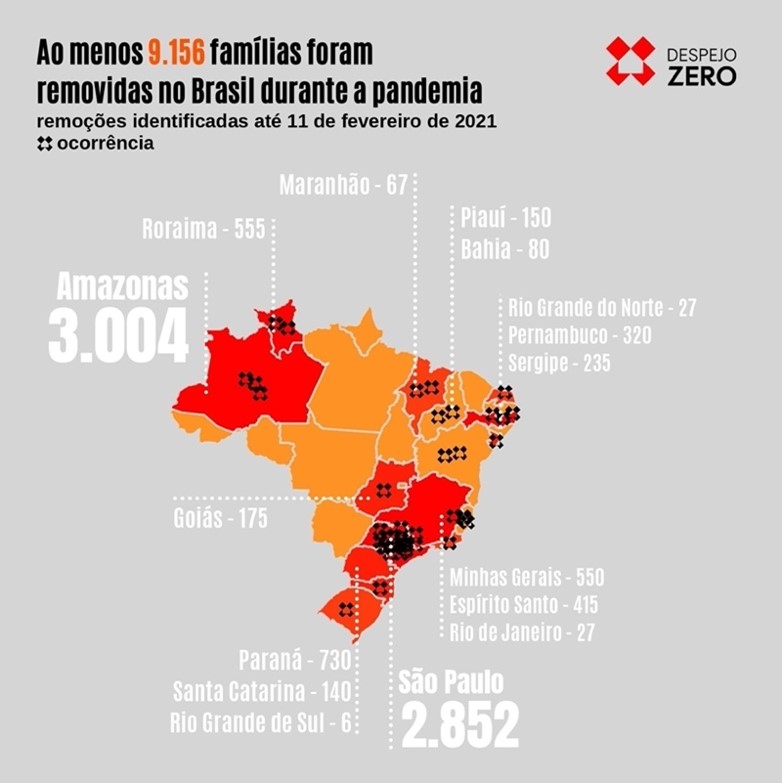

Apesar da recomendação das entidades como a Organização Mundial da Saúde (OMS) para a população ficar em casa, no Brasil mais de 9.156 famílias foram despejadas entre março de 2020 e fevereiro de 2021. Durante a pandemia, os despejos deixaram as pessoas ainda mais expostas à doença.

Além disso, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou uma recomendação para que seja avaliado com cuidado as ações de desocupação de imóveis, urbanos ou rurais, em especial aquelas que dizem respeito àquelas que envolverem pessoas vulneráveis seja social ou economicamente. Mesmo assim, a questão dos despejos já foi muito renegada pelo governo que, mais uma vez, coloca a população em perigo.

Nesse contexto, em setembro de 2020, surgiu a Ocupação Manoel Aleixo, organizada pelo Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), um movimento nacional que luta pelo direito de morar de forma digna.

Selma Maria, coordenadora da Ocupação, relata: “Eu tinha que escolher, ou eu pagava água ou eu pagava luz, ou eu comia ou pagava o aluguel. E a gente sempre pagava o aluguel, porque a gente senão ia para debaixo da ponte, então a gente passava fome pagando aluguel. Aí quando eu recebi essa proposta eu aceitei, já que pelo menos lá a gente vai ter uma garantia de procurar um lugar sem ter o peso do aluguel”.

No local, moram 40 famílias que fizeram a mesma escolha de Selma e que tiveram que se acostumar com essa nova realidade de moradia. A organização é feita em uma escala semanal, dependendo da cooperação de todos. As tarefas domésticas, da cozinha até a lavagem de roupas, são divididas entre todos e existe, inclusive, uma creche para ajudar as mães solos.

Essa dinâmica da ocupação foi idealizada e realizada pelos próprios moradores, quando tais ações deveriam ser proporcionadas pelo governo, considerando o Art. 6o da Constituição de 1988, que garante, entre outros, o direito à moradia e saúde. Entretanto, como esses direitos foram negados pelo Estado, deixando essas pessoas vulneráveis. Segundo o estudo “População em Situação de Rua em Tempos de Pandemia: Um Levantamento de Medidas Municipais Emergenciais”, realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, pessoas em situação de rua ficam mais expostas ao vírus da Covid-19.

Além da maior vulnerabilidade para o vírus, as ocupações não têm sido reconhecidas como residência, portanto, os moradores da Manoel Aleixo ainda são considerados sem-teto perante à lei. No entanto, no Brasil, a comprovação da residência é necessária para a realização de matrículas escolares ou até registros de empregos, como consequência, essas pessoas são impossibilitadas de sair dessa situação, culminando em um ciclo sem fim.

Durante o isolamento social em decorrência da pandemia da Covid-19 no país, o canal de denúncias de violação aos direitos humanos já recebeu, até maio de 2021, 25,7 mil denúncias de violência física e 25,6 mil de violência psicológica. Crianças e adolescentes correspondem a 59,6% do total de ocorrências.

Em março de 2020 escolas de todo o país fecharam as portas para colaborar com medidas preventivas e de contenção da disseminação do vírus. Até hoje, 14 estados e o Distrito Federal continuam com instituições de ensino público sem aula presencial, diminuindo o contato de crianças e adolescentes com pessoas de fora do círculo familiar.

De acordo com o Departamento de Polícia Judiciária da Macro Região (Demacro), houve queda de 70% no número de ocorrência de abuso sexual e violência a jovens no estado de São Paulo em abril de 2020, quando em comparação com o mesmo mês de 2019. Isso indica subnotificação, já que não há evidência de fatores favoráveis à diminuição da violência, a qual vinha crescendo nos anos anteriores.

Segundo um estudo realizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o Instituto Sou da Paz e o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), o fechamento das escolas foi vetor da diminuição de denúncias, já que professores frequentemente conseguiam identificar a vítima, além de tomar providências. “A escola tem grande importância na fiscalização. Os professores vêem se tem marcas de agressão no corpo na criança. Ali surge a maioria das denúncias ao conselho tutelar”, explicou a advogada coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da Fundação Santo André, Juliana Pereira.

O relatório afirma também que 84% dos casos ocorrem dentro da residência do jovem, e 75% das denúncias de violência são de estupro.

Para a advogada, o aumento da gravidade da violência se relaciona ao isolamento social durante a pandemia: “Os casos estão sendo registrados quando a violência já atingiu um nível muito grave. Aumentou o número dos que chegam ao hospital no estado em que a criança está quase morta e vai para a UTI. Então houve sim um agravamento, porque a vítima está sem a sua rede de proteção enquanto está só dentro de casa”.

Outro crime comum contra crianças e adolescentes é a alienação parental, sendo esta a manipulação psicológica de um dos responsáveis pela criança, contra o outro genitor, a fim de desqualificar o exercício da paternidade ou maternidade. Ela é comum entre ex-casais com um mau relacionamento e pode ter se acentuado em meio à pandemia, já que houve aumento de 15% nos divórcios no segundo semestre de 2020, de acordo com o levantamento do Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal. O valor destaca-se quando em comparação com a média de variação anual de 2%.

Segundo Pereira, o risco de contaminação pela Covid-19 limitou pais divorciados de visitarem seus filhos, o que pode contribuir para a intensificação da alienação: “Por conta do isolamento social, se o pai ou a mãe mora com outras pessoas, a criança ou o adolescente não poderia sair da casa de quem tem sua guarda unilateral para visitar o outro, o que pode piorar a manipulação sobre a vítima”.

A respeito das políticas públicas já implementadas para o combate à violência infantil, em 2014 foi sancionada a Lei Menino Bernardo. Ela proíbe o uso de castigos físicos como forma de educação e surgiu após o caso do homicídio à criança, no Rio Grande do Sul, chegar ao conhecimento público.

O caso de Henry Borel, menino de 4 anos morto em março de 2021, deu maior visibilidade à gravidade da violência contra crianças no Brasil. No Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro sancionou a lei que leva o nome da vítima. A sanção tem como objetivo priorizar a investigação de crimes no universo infantojuvenil no estado.

O mestrando em políticas públicas e assistência social, Pedro Nakasone, explicou que o destaque que o caso ganhou é essencial, mas que sua repercussão especial, quando em comparação com outros casos, reflete problemas sociais quanto ao olhar para as vítimas: “Quando a violência é contra determinados públicos, a sociedade não faz um alarde. Quando são crianças brancas e de perfil socioeconômico mais favorável, a nossa sociedade faz um estardalhaço. O caso do Henry é um desses. A violência não é só familiar, é também do Estado e da sociedade, da forma como ela se posiciona sobre diferentes públicos”.

Francisca Pini, uma das coordenadoras do Grupo de Estudo, Pesquisa e Extensão sobre Crianças, Adolescentes e Famílias, salienta ainda que as políticas públicas brasileiras são válidas e cobrem a demanda que chega através de denúncias. No entanto, muitos casos não chegam até as autoridades: “Se o Brasil inteiro resolvesse denunciar hoje as violências, não teríamos serviços o bastante para atender às vítimas. A rede de proteção da assistência social é insuficiente”.

Um dos principais meios de registrar ocorrência é através do “Disque 100”, canal de denúncias de violações dos direitos de crianças, adolescentes, mulheres, idosos, pessoas deficientes e em situação de vulnerabilidade social.

O departamento pode atuar diretamente na resolução da violência ou articular planos com outros órgãos públicos, dependendo da análise do caso reportado. No último ano, o serviço de denúncias teve 95.247 registros, 8.447 a mais que em 2019. Já até maio de 2021, foram registrados aproximadamente 35 mil casos de violação dos direitos de crianças e adolescentes.

De acordo com um levantamento realizado pelo Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente Vítima de Violência, da Fundação para a Infância e Adolescência/RJ, a maioria das vítimas é menina, correspondendo a 62% dos casos. Já a faixa etária mais afetada é a de 0 a 6 anos, o que representa 58% dos casos.

Quando em relação aos abusos sexuais, a porcentagem de meninas chega a 85%, segundo o Atlas da Violência de 2018.

A doutora em psicologia social e professora da PUC-SP, Beatriz Bambrilla, explica que o elevado percentual de meninas como vítimas da violência está relacionado à forma como a sociedade brasileira se estruturou: “A ideia de falar da cultura da violência é sobre a denúncia do sexismo e do machismo como estruturantes do patriarcado e das formas de dominação. Isso afeta também crianças e adolescentes nesse lugar da produção da relação desigual".

Bambrilla ainda completa que não é frequente que as vítimas identifiquem que estão sofrendo violência, por estarem inseridas em uma realidade na qual isso é normalizado. “As crianças já sofrem muitas formas de opressão cotidianamente pelo abuso de poder dos adultos. Assim, elas vão aprendendo que as relações são violentas e fica difícil de diferenciar”.

Segundo o Ministério da Saúde, foi registrado que a residência das próprias vítimas se tornou o espaço mais usual para a prática do crime, e o pai ou o padrasto, o agressor mais comum. Além disso, de acordo com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, o suspeito é do sexo masculino em 87% dos registros.

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos elaborou um Plano de Contingência para Crianças e Adolescentes em julho de 2020, liberando uma verba de R$125 bilhões de reais direcionada a essas políticas.

Entre metas planejadas já concluídas estão: esclarecer 5570 gestores municipais acerca do trabalho feito pelos Conselhos Tutelares durante a pandemia; equipar 49 Conselhos Tutelares dos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e Paraná; repassar recursos financeiros para a proteção social dos municípios, a fim de fortalecer o serviço de amparo a mais de 30 mil crianças e adolescentes em unidade de acolhimento.

Em meio à violência social contra crianças e adolescentes, organizações sociais demonstram-se indispensáveis. A Companhia “A Rã que Ri” é responsável pela ação “Palhaços Sem Juízo”, caracterizada pela interação de atores com crianças em fóruns criminais, visando aumentar sua rede de apoio, fazendo a vítima se sentir segura para depor e colaborar com a investigação do caso.

A fundadora da ação, Soraya Saide, contou que o depoimento da vítima é essencial e precisa ser levado em consideração de maneira responsável durante o processo de investigação criminal: "A palavra da criança tem valor. Ela conta em um processo".

Saide afirma ainda que as ações presenciais foram suspensas por conta da pandemia, e que a Companhia passou a produzir conteúdos virtuais para serem veiculados pelas redes. “Criamos lives para falar do tema com pessoas inseridas no meio da defesa de crianças. Recentemente lançamos o podcast 'O Corredor da Rua 7', em que entrevistamos os trabalhadores da rua 7 e, agora, psicólogos e assistentes sociais".

O objetivo principal é conscientizar a população sobre o problema da violência contra crianças e adolescentes, além de chamar a atenção dos jovens que sofrem abuso, demonstrando como identificar os casos e a importância de recorrer a um adulto para pedir ajuda.

A fundadora lembrou também que o grupo produziu nove vídeos de alerta à população. Oito deles com depoimentos de crianças e um didático sobre o que a vítima deve fazer em caso de abuso.

Para Saide, ações governamentais de prevenção e informação aos jovens deveriam ser implementadas para que haja diminuição da violência no país: “A educação sexual é uma política pública que tinha que acontecer. Assim, a gente combate o patriarcado e o machismo estrutural, porque você dá a opção da pessoa crescer com informação e cidadania”.

Além do número para contato direto com o Disque 100, é possível registrar a ocorrência através do site http://www.disque100.gov.br/ ou por meio de mensagem ao email http://www.humanizaredes.gov.br/ouvidoria-online/.

Para fazer denúncias à Polícia Militar disque 190. Existem também aplicativos como o “Proteja Brasil” (cujas queixas são encaminhadas para a mesma ouvidoria do Disque 100) e o “Direitos Humanos Brasil”, que permite fazer denúncias através de vídeo chamada ou chat com especialistas.

É possível recorrer a ONGs que se dedicam a combater esse tipo de crime, como a ChildFund Brasil e a Childhood Brasil através dos respectivos sites online: https://www.childfundbrasil.org.br/ e https://www.childhood.org.br/.

Para conhecer mais sobre os Palhaços Sem Juízo, assista ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=M_FmbIp-tA4 ou acesse https://companhiaarari.com.br/palhacos-sem-juizo/

A luta pela sobrevivência tem mais de 500 anos, e ainda não acabou. Os povos indígenas brasileiros lidam com a iminência do fim desde que estrangeiros tomaram a sua terra. O tempo passou, e a luta continua; a demarcação de terras, junto das políticas de assistência, é a única forma de garantir segurança e liberdade a esses povos. “Aos 11 anos li uma carta na frente do deputado como meu avô sobre a necessidade de demarcar nossas terras, eu tinha 11 anos, hoje eu tenho 21 e nada foi feito.”, revelou Ane/Waiã Pataxó, estudante de fisioterapia da UFBA (Universidade Federal da Bahia) e membro da aldeia Tibá no sul da Bahia, do povo Pataxó, que desde a geração de seus bisavós, anualmente viajam para Brasília para reivindicar e lutar pelo acesso à saúde e educação na sua comunidade. Hoje, os povos indígenas são vítimas do abandono do Estado, cujo projeto multissecular é invadir as suas terras e dizimar sua população. “Infelizmente nossa demarcação não foi feita ainda. Não temos certeza se ficaremos ali. Nós vivemos com medo de chegar alguém e destruir seu lar e ter que deixar tudo aquilo que você construiu plantou.”, afirma Ane/Waiã.

Em 2018 elegemos um presidente que desconsiderava a demarcação de terras indígenas e a assistência a essas populações já em sua campanha eleitoral. O cenário não poderia ser pior, o governo desmontou as políticas indígenas e ambientais, atendendo os interesses da bancada ruralista, e as invasões violentas vem crescendo na mesma proporção do desmatamento no Brasil. “Defender e proteger o meio ambiente não é uma opção política, é um compromisso obrigatório de quem quer que seja que ocupe o cargo na qual a função é cumprir o que está na constituição.”, aponta Tiago Zapater, professor de direito ambiental da PUC-SP. A promessa de demarcação das terras indígenas existe desde a redemocratização, é uma premissa que protege as populações indígenas e o meio-ambiente, o que resume uma dívida histórica irreparável e a qualidade de vida brasileira como um todo; o que se desfez completamente no governo Bolsonaro, que como prometido em campanha, barrou completamente os processos de demarcação de terras. “Se não fosse a luta indigena o percentual de desmatamento no brasil estaria bem mais alto do que está hoje, porque nossa luta é sobre a preservação da natureza, precisamos dela. O governo não percebe isso, só pensa em dinheiro.”, colocou Ane/Waiã em entrevista.

É inegável que as questões ambientais no Brasil estão completamente atravessadas pelo racismo estrutural, e a pandemia do vírus da covid-19 é uma questão ambiental. “O conceito de meio-ambiente ou de direito ao meio ambiente, como está na constituição, está diretamente ligado à qualidade de vida.”, explica Zapater. Os povos indígenas são constantemente vulnerabilizados pelo poder público, o que foi acentuado durante a pandemia. “Uma das barreiras que enfrentamos é a tentativa do governo de privatizar o SUS, pois dependemos muito dele e isso irá afetar muito o acesso à saúde", confessa a estudante de fisioterapia. Até agora 1.070 mortes foram contabilizadas, mas dada a negligência do Estado e a consequente subnotificação de casos, esse número é muito maior.

Além de negligente, o governo teve participação ativa na disseminação do vírus para as comunidades. A contaminação se deu emblematicamente; profissionais da saúde levaram o vírus para as aldeias durante os atendimentos, as invasões de grileiros e garimpeiros aumentou consideravelmente e há ainda aqueles que se contaminaram ao ir até as cidades buscar o auxílio emergencial. As manobras de sabotagem do governo incluem ainda o intermédio da FUNAI, que suspendeu as ações assistenciais aos indígenas em março de 2020.

A pandemia e o agravamento dela é resultante da interferência irresponsável do homem na natureza, que junto das deficiências na saúde pública, compactuam com a dizimação da população e configuram o mapa de injustiças ambientais no Brasil. O racismo ambiental, que se trata justamente dessa intersecção entre raça e ambiente, faz parte da cultura eugenista que permite a perpetuação da vulnerabilização e violação dos direitos de determinadas populações. "O racismo ambiental tem a ver com o lugar onde você vive, mas também com o lugar onde você não vive. Depois da nova resolução da FUNAI, quando foi desmantelado o processo de autodeclaração, só é indígena quem cumpre certos requisitos”, afirma o Professor Tiago Zapater em entrevista.

A degradação do meio ambiente não violenta apenas o espaço, mas nesse caso, as vidas indígenas, e assim o impacto transpassa para a própria existência, inviabilizando sua cultura e crenças. “A tutela dos povos indígenas é a preservação da memória cultural e da identidade brasileiras.”, ressalta o professor.

A luta indigena é a luta pela vida; “se acaba a natureza também acaba a humanidade.”, afirma Ane. Em meio a pandemia do novo coronavírus os índices de violência só crescem, nenhum processo de demarcação de terras está encaminhado e a assistência às populações indígenas é ínfima. A ineficiência das políticas públicas, casada com o racismo estrutural, perpetua um sistema multissecular de autodestruição. “Peço a Tupã nosso pai criador que nos proteja perante todas as invasões e que um dia nosso povo possa viver em paz.”, declara Ane/Wainã Pataxó.

Em 1918, o Brasil enfrentava a Gripe Espanhola, que tem aspectos semelhantes à Pandemia da COVID-19 que assola o mundo desde 2020.

Apesar das semelhanças, as duas pandemias diferem no tempo de duração no país. Enquanto, atualmente, o estado de calamidade se estende por mais de um ano, no passado, a situação no Brasil durou apenas três meses. Isso, porém, não significa que a Gripe Espanhola não foi letal. “Foram três meses em que 20% da população de São Paulo adoeceu, e 1% da população faleceu”, afirma o historiador e educador formado pela USP, Rodrigo Galvão, autor de “O Serviço Sanitário no Estado de São Paulo e a Pandemia da Influenza” .

O influenzavirus (H1N1), causador da Pandemia de 1918, acentuou a desnutrição, que somada à alta taxa de infecção, falta de higiene e às instalações médicas superlotadas, acarretou em um grande número de mortos. Uma análise moderna também afirmou que o grupo mais afetado era o de pessoas entre 20 e 40 anos. Isso porque o vírus desencadeia a produção em grande quantidade de citocina, que destrói o sistema imunológico mais resistente dos jovens e adultos. Existe também a teoria de que, anteriormente à doença de 1918, em 1830, havia uma variante da gripe muito parecida com a Gripe Espanhola. Portanto, os mais velhos possuíam anticorpos capazes de combater a Gripe com mais eficiência.

Essa análise concorda com o argumento do médico infectologista Éder Fernandes, do Instituto Emílio Ribas, acerca da letalidade do coronavírus. “Por que ele é tão letal, e tem essa característica endêmica? Porque ele é novo. Sempre que aparece um vírus novo, o organismo de nenhuma pessoa foi apresentado a esse vírus. E o que acontece, é que todo mundo que for exposto vai pegar. Assim, dissemina e todo mundo fica doente quase que ao mesmo tempo”, afirma.

A COVID-19 ataca o sistema imunológico do infectado. Suas principais vítimas são idosos acima de 60 anos, pessoas com imunossupressão, doenças cardíacas, pulmonares, entre outras. O vírus dá entrada ao corpo humano de forma direta- contato entre pessoas- ou de forma indireta- contato com superfície contaminada. As duas doenças são transmitidas pelo contato de gotículas de salivas, tosse ou espirro de uma pessoa infectada com o organismo de uma pessoa saudável.

Outro fator diferencial entre as pandemias é a velocidade de propagação dos vírus, isso acontece por conta dos avanços tecnológicos, que diminuíram distâncias. Os meios de transporte mais velozes na atualidade, resultaram na dominação simultânea dos continentes pelo coronavírus.

Mesmo sendo parecidas em questões de transmissibilidade, em 1918, a abordagem médica foi um pouco diferente, pelo conceito de hospital não ser próximo do que conhecemos hoje. Segundo Galvão, “A própria concepção de hospital era um pouco diferente. Na época, não existia assistência médica individual, quando a pessoa ficava doente, às vezes, ela era obrigada a se internar no hospital que também não tinha lugar para todo mundo”. A cidade não tinha estrutura médica para comportar esse número de infectados, por essa razão, segundo o historiador, houve a predominância de hospitais de campanha.

Segundo Galvão: “Os estados tinham muita autonomia. Nenhuma constituição brasileira foi tão federativa quanto a primeira constituição republicana de 1891”. Apesar de configurações políticas diferentes, no que diz respeito às ações governamentais em resposta à calamidade sanitária, notam-se algumas semelhanças. Na época, medidas de isolamento também foram adotadas, como o fechamento de locais que provocavam aglomeração a exemplo de: cinemas, teatros, museus, e cancelamento de eventos religiosos. As escolas foram fechadas, de acordo com um decreto do presidente interino da época, Delfim Moreira, os alunos seriam aprovados automaticamente.

Assim como hoje, a desinformação teve um papel na realidade pandêmica do século passado. “Na pandemia de 1918, não havia exatamente fake news, mas havia, por exemplo, muita desinformação. Quando se anunciava que a gripe tinha chegado ao Brasil, as pessoas faziam piada sobre isso. Diziam que a gripe teria sido trazida por um submarino alemão, num contexto da Primeira Guerra Mundial. Tinha até charge disso”, conta Galvão. Vale ressaltar que aquilo conhecido como “Fake News” nos dias de hoje não possuía o mesmo papel no surto da Gripe Espanhola. Era sim negacionismo, mas não utilizado como uma ferramenta para suprir narrativas políticas.

A princípio, jornais e revistas do país ironizavam a doença, o fato só passou a ser tratado com seriedade após militares brasileiros serem contaminados em uma missão, ao aportar em Dakar, no Senegal, em setembro de 1918. A doença chegou oficialmente no mesmo mês, através do navio Demerara. Segundo Rodrigo Galvão, o governo mantinha atualizações diárias sobre a situação sanitária: “Todos os dias o estado mandava comunicados para a imprensa sobre o andamento da pandemia. Quais eram as medidas que estavam sendo tomadas, quais eram as orientações que estavam sendo feitas. Isso era também enviado para os municípios do interior”. O que é similar às cotidianas coletivas de imprensa atuais. Apesar das ações do governo, a Pandemia não foi levada a sério por parte dos órgãos jornalísticos. Em artigo da revista “A Careta”, as ações do governo foram encaradas como “uma série de medidas coercitivas, preparando todas as armas da tirania científica contra as liberdades dos povos civis”, um discurso conhecido também durante a pandemia da COVID-19.

Embora a Gripe Espanhola no Brasil tenha durado apenas três meses, foi tempo suficiente para prejudicar a economia e gerar grande quantidade de mortos, exigindo dos estados a construção de caixões de forma massiva e a ampliação dos cemitérios, como ocorre de forma similar atualmente.

A Gripe Espanhola infectou ricos e pobres. Contudo, na época, os donos de terras se isolavam em suas fazendas longe dos centros urbanos, enquanto os operários eram forçados a trabalhar para que não passassem fome. Hoje em dia, essa é a realidade de empregados domésticos e comerciantes.

Outro fator que diferencia as classes sociais, tanto no século passado como agora, é a qualidade do serviço de saúde. Naquela época, as Santas Casas de Misericórdia tentavam exercer o papel dos hospitais públicos hoje em dia. Como a demanda era grande e a doença matava com certa rapidez, o número de mortos nas classes mais baixas aumentou drasticamente. Por essa razão, na época circulava a inverdade de que os médicos da Santa Casa davam aos pacientes um chá, que ficou conhecido como “chá da meia noite”, para matá-los e, assim, abrir mais vagas de leitos.

Carro alegórico faz referência ao suposto "chá da Meia-Noite"

Em 2021, mesmo com a existência do SUS, a qualidade dos hospitais continua insuficiente, como afirma Galvão: “Uma coisa é você pegar COVID tendo acesso ao hospital Albert Einstein, outra coisa é você pegar covid numa região completamente precária sem atendimento e serviços básicos de saúde e infraestrutura. Nesse aspecto, as doenças no geral costumam penalizar mais a população mais carente”.

Ainda nesse quesito, é importante ressaltar que a situação do hospital não afeta somente os pacientes, mas também os profissionais que ali trabalham. “Eu ainda tenho a sorte de trabalhar em um local com uma boa estrutura, mas vários colegas estão em hospitais superlotados e com falta de medicamentos. Enfim, uma doença grave. Tem muitos hospitais que faltam recursos humanos capacitados para atender esse tipo de complexidade. Está todo mundo estafado, cansado”, diz o infectologista Éder Fernandes.

Durante os 3 meses no Brasil, a Gripe Espanhola causou cerca de 30 mil mortes. Isso equivale a 0,1% da população de 30 milhões de brasileiros da época. Entre eles, nomes como o ex-presidente Rodrigues Alves e o poeta Olavo Bilac. Enquanto o Coronavírus matou aproximadamente 450 mil dos mais de 214 milhões de habitantes.