Um dos pontos comerciais mais conhecidos na cidade de São Paulo é a 25 de março, que fica localizada na região central, onde o movimento não para de crescer e, junto com ele, o lixo nas ruas.

De acordo com a Loga - empresa responsável pela coleta de lixo, são produzidos na área por volta de 500 toneladas de lixo por mês, mas nas datas comemorativas há um aumento significativo de 7% na produção de resíduos. "Isso aqui é lixo até demais, tem dias que ficamos mais de 2 horas para limpar tudo em um só quarteirão, a sujeira aqui é tanta que mesmo a gente limpando, o caminhão-pipa ainda precisar vir para lavar as calçadas.", diz Sueli, uma das garis que limpa o local.

As pessoas têm o costume de se adaptar à realidade que veem em sua frente, ninguém joga o papel de bala no chão de casa, mas quando se trata da rua que já está cheia de lixo, não acham problema em ajudar a ter mais acúmulo.

"Eu acho que é a educação que vem de casa, porque eu vejo muita gente jogando embalagens nas ruas, as pessoas que vão às compras e até mesmo os vendedores ambulantes, que não estão preocupados em deixar limpo o lugar que trabalham.", opina Julia Batista, vendedora que trabalha na região da 25.

As consequências não atingem somente as pessoas que trabalham ou moram nas ruas, mas também os lojistas que não conseguem movimento quando há chuvas fortes. "O excesso de lixo nos bueiros entope as saídas de água e acontecem os alagamentos. A água sobe e não é possível caminhar, ninguém quer andar em esgoto.", desabafa Marlene Domingos, lojista na 25 de março a mais de 15 anos. A degradação da qualidade da água pode prejudicar a saúde, o bem-estar e a segurança em geral.

Não é apenas durante o dia que acontecem os casos de descartes inadequados, quando chega a parte da noite os feirantes começam a preparar seu ambiente para conseguirem trabalhar. Ao decorrer da madrugada o movimento de pessoas que vão comprar suas frutas e vegetais aumenta, o que resultando na abundância de restos, criando moscas, larvinhas e mau odor, “Não tem como eles não deixarem nada cair durante a noite, uma banda de cenoura, melancia, vai ser derrubado e fica por isso. E se tá atendendo o cliente, não vão querer parar para pegar o que está no chão. Eles se preocupam menos porque sabem que a gente tem que vir limpar. De um jeito ou de outro, sempre vai acabar limpo antes de chegarem e sujarem tudo de novo.", conclui Sueli.

A poluição é responsabilizada por danos no ecossistema, que afetam diretamente as pessoas que convivem com ela todos os dias. Não é possível mudar tudo do dia pra noite, limpar todas as ruas e deixar a cidade brilhando outra vez, mas existe a possibilidade de ajudarem a não piorar o que, sinceramente, não está nada bom. A falta de compreensão leva as pessoas a não terem noção das consequências de seus atos, nunca vai ser "só mais um", sempre irá ser "ainda tem mais um".

Em setembro, foi comemorado o Dia da Amazônia, que foi criado com o intuito de lembrarmos sobre a proteção dos biomas. Nossa floresta, que é importante para o Brasil e para o mundo, enfrenta frequentemente crimes ambientais causados pelo homem e esse é um problema que infelizmente não está perto de acabar.

O desmatamento e as queimadas são dois dos diversos crimes ambientais que assolam nossa floresta. Um é consequência do outro, pois ao derrubar as árvores, os garimpeiros, grileiros e invasores precisam limpar a área para poderem seguir no processo de urbanização, do crescimento do agronegócio e de outras práticas ilegais. Com isso, a fauna e flora são afetadas, os povos originários daquela região sofrem e as consequências refletem também nas questões climáticas.

O desmatamento

A destruição que a Amazônia sofre vem daqueles que imaginam que ali só há uma área desabitada e sem serventia, que deve dar lugar a grandes produções, construções de rodovias etc. Mas quando a floresta vai ao chão, perdemos muito da nossa biodiversidade.

O professor de jornalismo na Faculdade Casper Líbero e autor da agência de jornalismo independente e investigativo Amazônia Real, Eduardo Nunomura, nos fala que “tudo isso é reflexo de ações públicas”. Ele completa citando que no antigo governo Bolsonaro, víamos poucas movimentações para manter a fiscalização e a proteção da floresta e “com a mudança de governo, o discurso ambiental voltou novamente”.

A professora Alessandra Vaz, da Escola Vera Cruz, esteve recentemente com a Associação Vagalume na cidade de Portel, no Pará. Essa associação atua nas comunidades que pertencem a Amazônia Legal construindo bibliotecas comunitárias e incentivando a leitura. Ela conta que os povos daquela região se sentem impactados com as consequências dos crimes ambientais que ocorrem na Amazônia. “Eles fazem plantio de mandioca, de abóbora, verduras, mais próximo da casa deles. Com o passar do tempo, tiveram que fazer esse roçado cada vez mais longe, pois depois que colhem, o solo precisa de um tempo de regeneração. Mas a mata em torno da comunidade ainda está muito baixa, porque leva tempo para que essas árvores cresçam de novo, alcancem uma altura do que a gente entende que seja um processo de reflorestamento”, disse Alessandra.

As queimadas

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 45.585 Km² foram queimados na Amazônia em 2021 (área equivalente ao Estado do Rio de Janeiro). Os números de focos de calor permanecem em alta, fazendo com que a fumaça percorra toda a região, chegando inclusive em outras áreas do país. Nunomura cita que a fiscalização perante as queimadas também é falha e que sempre haverá alguém que irá queimar e logo depois, plantar.

Mudanças climáticas e os indígenas

É possível sentir as extremas mudanças de clima pelo mundo. Muitas chuvas, calor excessivo e muito se passa pela Amazônia. Vaz conta que o regime de chuvas sofre: “Ou chove muito ao ponto de alagar o roçado e os povos perderem quase tudo que foi plantado ou de ter um tempo de estiagem muito prolongado.”. Nunomura também fala que com o desmatamento, os rios voadores, que são camadas de água que vão, por exemplo, para o sudeste são afetados. “A Amazônia faz parte do equilíbrio ecológico global”, completa.

Ao falar dos indígenas e dos povos originários da região, ele cita que é retirado por eles somente o necessário da floresta e diz que os indígenas são uma espécie de salvação, pois sabem que a terra precisa ser respeitada. “Eles estão ameaçados o tempo todo. Há um aliciamento pelos invasores, e para o indígena que não tem nada, aquilo que recebem de quem invade chega a ser muito”.

Para finalizar, Nunomura diz: “Temos duas opções: preservar ou destruir. Temos que nos conscientizar. O barulho de todos pode fazer a diferença”.

Movimento iniciado formalmente há 73 anos, o veganismo não para de crescer e já possui mais de 3 milhões de adeptos no Brasil segundo a SVB (Sociedade Vegetariana Brasileira). O estilo de vida exclui na medida do possível todos os produtos de origem animal, ou que envolvam crueldade da rotina, para não financiar a agropecuária. Essa atitude contribui para que os impactos ambientais gerados pela atividade humana sejam minimizados em escala global.

Impacto animal

A agropecuária, que engloba a criação de animais, produção dos seus derivados, e o plantio dos alimentos destinados a esses, segundo a ONU (Organização das Nações Unidas) usa 70% da água doce mundial, e corresponde por 70% da perda da biodiversidade e 80% de todo o desmatamento.

Alessandra Luglio, nutricionista vegana formada pela USP (Universidade de São Paulo), e Diretora do Departamento de Saúde e Nutrição da SVB destaca "tudo é pautado na questão da ineficiência energética que é, consumirmos nós humanos, alimentos de origem animal. De 100% das calorias que produzimos e entregamos para os animais na forma de vegetais, eles nos devolvem 10% em média. Com isso, precisamos de uma gigante área agricultável, para alimentar os animais, e aqui está a necessidade de cada vez mais aumentar as fronteiras agrícolas."

Segundo a Embrapa, 82% do milho e 79% da soja produzidos no Brasil são consumidos sob ração para suínos e aves de corte, e a produção desses grãos é muito problemática. As gigantes monoculturas destinadas à alimentação dos rebanhos, utilizam uma irrigação de água que impacta os lençóis freáticos e mananciais. Além disso, a aplicação de fertilizantes e agrotóxicos compromete a qualidade da água e dos outros alimentos regados por ela.

A agropecuária ainda emite um quarto de todos os gases do efeito estufa da sociedade, parcela maior que a dos meios de transporte, e a ONU frisa que a Terra não possui recursos naturais suficientes para alimentar a população mundial no atual modelo. O consumo animal nada mais se relaciona aos primórdios da humanidade, não existindo qualquer harmonia ou justificativa plausível para tal.

Solução vegetal

Reconhecido pela OMS (Organização Mundial da Saúde) como uma dieta adequada a todas pessoas, o veganismo, no entanto, ainda enfrenta desinformação. O senso comum fundamentado pela “proteína” animal como única fonte de nutrientes é um alicerce para a indústria da carne que tem grandes interesses econômicos em manter esse sistema.

"Não há nenhum nutriente que seja fabricado ou sintetizado pelos animais, obrigatório na nossa alimentação. Todos os aminoácidos essenciais são exclusivamente sintetizados pelas plantas, e os animais acabam sendo meros intermediários." comenta a especialista em nutrição.

Em uma sociedade cada vez mais afetada pelas mudanças climáticas, e assolada pela ameaça de escassez de alimentos para a população em franco crescimento, a não exploração e violação dos animais, mesmo que em menor grau, representa uma solução. Alessandra ressalta que toda redução no consumo de produtos de origem animal é positiva, e deveria ser praticada por um maior número de pessoas. Há urgência de mudanças no atual modelo de alimentação da sociedade.

O veganismo representa o ápice da economia de recursos naturais e do impacto ambiental humano, mas vai além ao poupar a vida de milhares de animais do abate todos os anos, e não corroborar com a violência e o abuso de nenhum ser vivo consciente, em todos os aspectos possíveis. Trata-se de um ato político, contra a classe dominante e o seu sistema. O movimento se apresenta como o vislumbre de uma sociedade mais limpa, saudável, harmônica e necessária.

Em agosto, a Justiça Federal do estado do Pará acatou uma denúncia do Ministério Público Federal (MPF), contra o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), que é acusado de exportar madeira ilegalmente para os Estados Unidos e Europa, quando ainda era ministro do Meio Ambiente.

Além dele, o ex-presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Eduardo Rabin, e outros servidores, são investigados. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Autoridades americanas alertaram a Polícia Federal (PF) da ação, que não possuía a autorização de exportação, documento obrigatório para a prática, a denúncia do MPF aponta para a existência de um grave esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais. Funcionários do ministério ainda são acusados de emitir certidões e ofícios sem valor jurídico, com o objetivo de liberar as irregularidades cometidas.

Em entrevista, a coordenadora do curso de Ciências Socioambientais da Faculdade de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Marijane Lisboa, disse que a demora nos desdobramentos das investigações pode ser atribuída ao governo Bolsonaro, que mesmo após a saída de Salles continuou defendendo as atividades ilegais na Amazônia e ao “imobilismo absoluto” de Augusto Aras, procurador-geral da República.

As investigações concluíram que Salles e servidores manipulavam documentos, para beneficiar madeireiras na extração, exportação e contrabando da madeira. Como os crimes não tem qualquer relação com o atual mandato, não cabe foro privilegiado e o deputado deverá responder ao inquérito. Em uma rede social, o parlamentar afirma que tem certeza da seriedade e imparcialidade do poder judiciário.

Salles ocupou o cargo de ministro entre 2019 e 2021, no governo de Jair Bolsonaro e teve uma gestão controversa, um exemplo é a polêmica frase “Precisa ter um esforço nosso aqui enquanto estamos nesse momento de tranquilidade [...] porque só fala de Covid e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas”.

A declaração foi veementemente repudiada pelo Fórum de ex-ministros do Meio Ambiente do Brasil, composto por nove antigos titulares da pasta. Sobre as polêmicas do político, Lisboa destaca: “Ele [Salles] foi posto ali por Bolsonaro para isso, para defender garimpo e desmatamento ilegais na Amazônia, desmontar a estrutura de fiscalização do IBAMA e perseguir os funcionários que quisessem cumprir os seus deveres”.

De acordo com um levantamento divulgado pelo jornal O Globo em 2021, o desmatamento na Floresta Amazônica registrou a pior taxa desde 2008. Ao todo, quase 21 mil quilômetros foram desertados no bioma enquanto Salles esteve na pasta.

Dizem que a natureza é distante. Quase imperceptível por entre a selva de pedras chamada São Paulo. Quem procura vai a um parque, a uma avenida mais larga, ao jardinzinho de qualquer dona cuidadora de plantas, mas tem que se contentar com a timidez das pequenas amostras. E tem quem se admire tanto com o ipê colorindo a calçada em plena segunda-feira que decide arrancar uma flor ou duas para levar para casa.

“Não, não pode tirar a flor”, mas as crianças já aprenderam e gostam de ensinar. “A gente tem que regar, tem que cuidar dessa flor. Se a gente arrancar, esse lugar não vai ficar bonito”.

Passos de formiga

Era uma terça-feira. Na saída da estação, havia um shopping daqueles de passar o dia lá dentro e ainda faltar o que ver, o que já entregou que por ali não era. Depois de algumas informações, colhidas ali mesmo na rua repleta de comércio, chegava o ônibus que passaria próximo ao CEU. E que passagem.

Chegando perto, a natureza foi se revelando. Árvores amontoadas numa vegetação densa, verde, viva. “Tem certeza que aqui ainda é São Paulo?”, e não falava somente pelos ônibus interestaduais que circulavam um atrás do outro. Ali parecia um recuo de todo o congestionamento urbano, uma cidadela da natureza diante da megalópole.

Havia um portão como qualquer outro, mas este guardava um tesouro a céu aberto. A entrada pavimentada mais parecia enfeite, demarcando o limite da urbanização no refúgio ambiental. As narinas estranhavam a pureza da recepção. Era um ar que convidava uma respiração profunda, que refrescava os pulmões. Entrar naquele espaço fez nascer a inveja de quem o fazia todos os dias. “O CEU é aberto até nos fins de semana, de feriado, para a comunidade retornar aqui quando quiser”, relata a assessora educacional Simone Aguilera.

Foi no CEU Campo Limpo, em 2021, que se ergueu a minifloresta pioneira do projeto de educação ambiental da ONG formigas-de-embaúba, um programa em parceria com a Prefeitura de São Paulo e com apoio de financiadores de captação privada. A partir da formação de professores e funcionários, instala-se o programa pedagógico para estudantes, que abrange desde o ensino primário até o fundamental.

Nesta etapa, o aprendizado é ao ar livre, acompanhando os processos de reflorestamento com espécies nativas – seguindo o método Miyawaki - e a importância dessa ação no presente e a longo prazo. Para além do clássico experimento do feijão no algodão, essas crianças vivenciam a experiência intrínseca da mão na terra e dos pés descalços na grama natural. “A minifloresta é pensada para ser uma sala de aula livre”, explica Gabriela Arakaki, educadora ambiental e cofundadora da organização.

A embaúba (Cecropia sp.) é uma planta rica em propriedades medicinais. É uma árvore pioneira nos biomas brasileiros, sendo uma das primeiras espécies a ressurgir na sucessão natural. É o símbolo dos primeiros passos de restauração após o desmatamento. Suas folhas combatem a pressão alta, a taquicardia, dentre outros benefícios à saúde humana. O caule e os ramos são ocos, o que permite a presença de formigas (do gênero Azteca) no seu interior, vivendo em uma simbiose que a protege de animais herbívoros ao mesmo tempo que oferece alimento às suas moradoras.

“Nós somos essas formiguinhas, as crianças são essas formiguinhas e estamos em simbiose com essas árvores, com a floresta e com a Mata Atlântica”, aponta Rafael Ribeiro, cofundador da ONG formigas-de-embaúba.

Antagonistas

Mais do que se preocupar com o reflorestamento, é necessário evitar que o mal corte a raiz. Não se pode construir o futuro quando se destrói o presente todos os dias. A comoção pela poda de uma árvore na rua de um bairro cinzento é apenas uma figurante na trama do show de horrores que retratam o desmatamento. Os números são preocupantes e revelam antagonistas.

Segundo levantamento do MapBiomas, em 2020, restava somente 25,8% da cobertura florestal da Mata Atlântica em condições de preservação dentro da área de aplicação da lei (11.428/2006), em contrariedade à ocupação de 69% por uso antrópico – em destaque, as pastagens e a agricultura. No âmbito estadual, o Piauí compreende 89% da cobertura nativa em meio à transição com a Caatinga, enquanto os estados de Goiás (14%), Alagoas (16%), Sergipe, Mato Grosso do Sul e São Paulo (os três apresentam 26%) carecem dessa conservação.

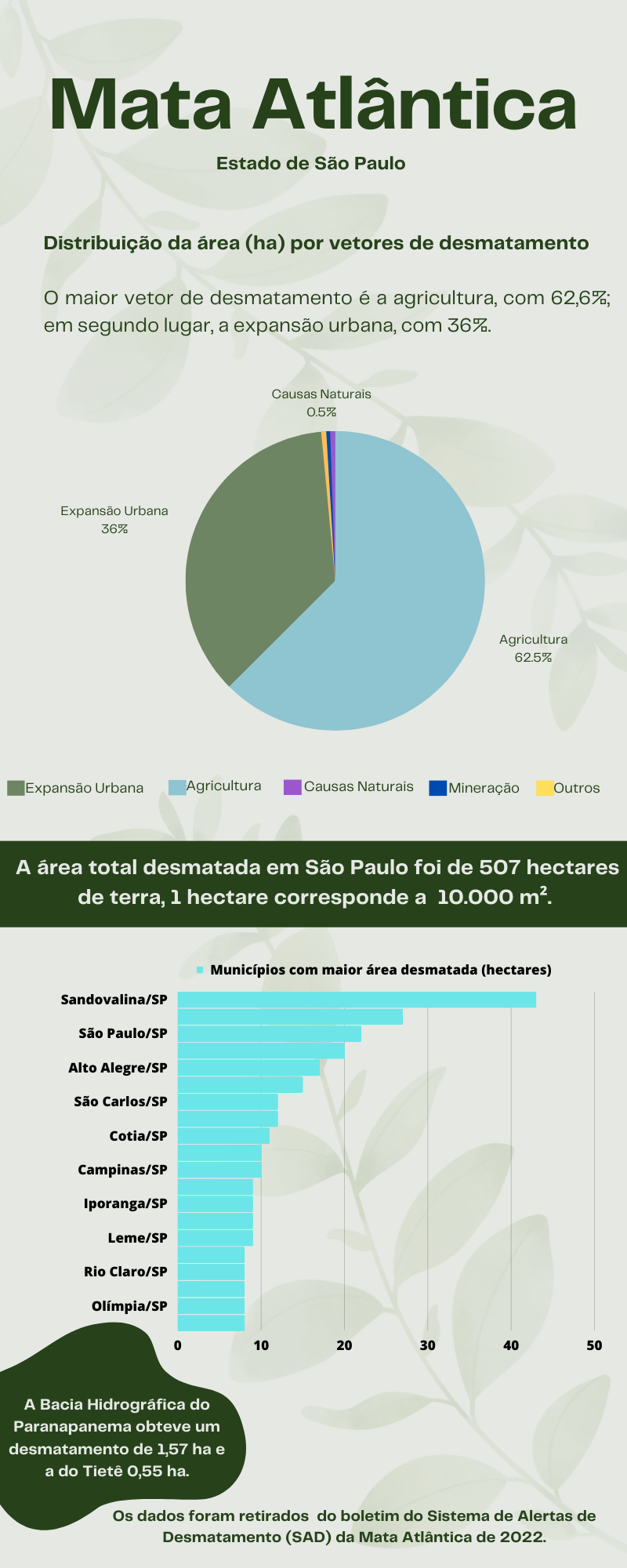

Em 2022, de acordo com o boletim do Sistema de Alertas de Desmatamento (SAD) da Mata Atlântica, o estado de São Paulo apresentou uma área total desmatada três vezes maior que o Parque Ibirapuera. O que assusta é que Sandovalina, o município de maior índice, não possui mais do que 4000 habitantes, segundo o Censo (2022) divulgado pelo IBGE nesta quarta-feira (28).

Legislação ambiental

Dentre as principais estratégias para restaurar o bioma, a regeneração natural consiste em abandonar propositalmente uma área para viabilizar o crescimento da vegetação sem a interferência humana. A técnica é a forma mais econômica no contexto de restauração da Mata Atlântica, mas se prova insuficiente, visto que um terço dessas áreas regeneradas voltam a sofrer desmatamento em até oito anos.

Em tons mais otimistas, existem outras alternativas mais cabíveis à urgência e que correspondem a um dever público em todas as esferas – dos municípios ao Governo Federal. Desde os primórdios da legislação ambiental no Brasil, em 1934, com a decretação do Código das Águas e do primeiro Código Florestal, é notável o comprometimento – no papel – do Estado com essa agenda.

Nesse âmbito, a agenda é apenas o primeiro passo, seguida da elaboração, implementação e, por fim, controlar e monitorar. A dura verdade é que não basta um ou dois passos para vencer a corrida contra o clima. É necessário que o ciclo perdure o quanto a humanidade quiser durar.

“A gente tem um arcabouço de Direito Ambiental que está elaborado, mas continua sendo um desafio da sociedade a implementação do que está garantido nessas legislações fontes de políticas públicas”, revela o professor Rafael Freiria, coordenador do Laboratório de Políticas Públicas Ambientais (LAPPA/FT) da Unicamp. “A cidade de São Paulo tem políticas extremamente refinadas em termos de elaboração, mas isso não garante bons resultados”.

Em maio deste ano, a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) divulgou detalhes sobre o Plano Estadual de Energia 2050 (PEE), que propõe um incentivo para reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa (GEE) a partir de projetos de transição energética que acumulam, ao todo, R$16,8 bilhões em investimentos privados. De acordo com dados recentes dos Balanços Energético Nacional e do Estado de São Paulo, a matriz energética renovável alcança 58,5%, o que supera as marcas do Brasil (47,7%) e do mundo (14,1%).

O Estado consome energia elétrica em larga escala, esbanjando os maiores potenciais de energia solar fotovoltaica e de produção de biogás – este corresponde ao dobro da demanda estadual. Em uma primeira fase, o foco recai sobre cinco eixos estruturantes: meio ambiente, social, infraestrutura, regulação e mercado. Desses, desenvolvem-se até doze áreas de atuação, dentre elas a eficiência energética; a disponibilidade hídrica e múltiplos usos; redes inteligentes; a eletromobilidade; e as mudanças climáticas. Para completar, todos esses processos ainda se concentram nos vetores de descarbonização, descentralização, diversificação e digitalização.

“Esse plano deposita fortemente a esperança, um prognóstico, num maior empoderamento e participação da iniciativa privada e da sociedade civil”, analisa o professor. “Ele reconhece a dificuldade do poder público dar conta dessas agendas todas. A expectativa da comissão que elaborou o PAC 2050 [Plano de Ação Climática do Estado de São Paulo], por sua vez, é de se ter até 70% de redução das emissões em relação aos níveis de hoje, o que seria um ganho importante”.

Vigiar e punir

Neste cânone de preservar e destruir, existe um ciclo de controle que se sustenta na dimensão proativa, relacionada às ações lícitas, e uma agenda reativa, que contrai uma série de penalidades. Mas nem todas as ações são tratadas de maneira uniforme. Afinal, não é o caso de um médico que, para todas as doenças, teria o mesmo remédio.

“Uma solução possível, dentre as várias dentro das políticas públicas, é ‘aproveitar as medidas compensatórias do licenciamento ambiental, que é uma ferramenta de controle de atividades de significativo impacto, em que há declaradamente uma perda de qualidade em prol de outros interesses’”, discorre Freiria, com referências na dissertação Análise da restauração florestal da Mata Atlântica via compensações ambientais no contexto do licenciamento no estado de São Paulo (Unicamp, 2020). “Você pode usar o licenciamento para trazer uma compensação, em termos de recuperação de Mata Atlântica, maior do que aquela área afetada”.

Ou seja, o bom uso do licenciamento ambiental viabiliza uma agenda proativa que configura, por sua vez, melhor direcionamento compensatório a partir da aplicação de benefícios. É o caso dos atores-chave que, por demasiada empatia com a fragilidade do bioma, tornam-se beneficiários de políticas de fomento, como linhas de crédito, isenções tributárias, capacitação, orientação técnica.

Recentemente, o Estado de São Paulo desenvolveu alguns programas regionais de agenda proativa, como o Programa Agro Legal (2020) e o ReflorestaSP (2021). Essas iniciativas se espelham na missão de reduzir os GEE e reforçar os mecanismos de regularização ambiental com fomentos de recursos públicos e privados. Aliado aos objetivos de ONGs como Copaíba e SOS Mata Atlântica, o Estado encontra um caminho aberto e bem-acompanhado para o cumprimento de suas metas ambientais.

Aos antagonistas, entretanto, que ousarem desafiar as normas já decretadas, espera-se uma resposta à altura da Polícia e das demais autoridades competentes. Na construção de um verdadeiro ato de fiscalização e controle, seria ideal promover a coibição do desmatamento ilegal e monitorar as APPs, em colaboração com a continuidade do ciclo de controle.

“O Estado tem que estar sempre calibrando isso”, demarca o professor. “Para quem quer contribuir, políticas de fomento, proatividade. Para quem está querendo atrapalhar essas agendas, políticas de reação, de comando e controle”.