Quando Gordon Parks escolheu a fotografia como linguagem, não foi por acaso, foi por urgência. Afro-americano em um país que institucionalizava a exclusão, ele transformou a câmera em meio de combate, compreensão e memória. A partir deste mês de outubro, o público brasileiro tem a chance inédita de conhecer esse legado de perto.

A exposição "Gordon Parks: A América sou eu", em cartaz no Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista, entre os dias 4 de outubro de 2025 e 1º de março de 2026, reúne cerca de 200 obras que atravessam décadas da história dos Estados Unidos, e revelam como a arte pode ser um testemunho radical do seu tempo.

Entre fotografias, vídeos, publicações e documentos raros, a mostra percorre os anos de 1940 a 1970 com um foco preciso: revelar as marcas da desigualdade racial, os bastidores da luta por direitos civis e os pequenos gestos cotidianos que resistem à opressão. Através de sua lente, Parks não só documentou uma era, ele nos desafia a revê-la sob outra perspectiva.

Quem foi Gordon Parks

Nascido em 1912, no Kansas, Gordon Parks enfrentou a pobreza e o racismo desde muito jovem. Sem formação formal em fotografia, aprendeu por conta própria e, com uma mistura de talento, persistência e urgência política, se tornou o primeiro fotógrafo negro a trabalhar para revistas como Life e Vogue.

Seu trabalho ultrapassou as páginas editoriais e assumiu contornos de manifesto. Parks não registrava apenas o que via, ele buscava o que precisava ser visto. Sua lente alcançou desde os bastidores da luta pelos direitos civis até os lares da população marginalizada, revelando a vida com rara empatia e senso de justiça.

Mas Gordon Parks não era apenas fotógrafo. Dirigiu filmes (como o cultuado Shaft, de 1971), compôs trilhas sonoras, escreveu romances e memórias. Essa multiplicidade criativa se reflete na exposição, que apresenta não só sua obra visual, mas o pensamento e o ativismo que moldaram sua trajetória.

A exposição:

· Escopo e curadoria

A curadoria, assinada por Janaina Damaceno (curadora‑chefe) e Iliriana Fontoura Rodrigues (assistente) do IMS, foi organizada em parceria com a The Gordon Parks Foundation, que detém e preserva o acervo do fotógrafo.

A mostra ocupa os 7º e 8º andares da sede paulista do IMS, com entrada gratuita, de terça-feira a domingo (10h às 20h), exceto às segundas-feiras.

· Conteúdo e destaques

Cerca de 200 obras entre fotografias, filmes, matérias de revistas e livros;

Imagens de grandes personalidades do movimento pelos direitos civis dos EUA, como Martin Luther King Jr., Malcolm X e Muhammad Ali.

Séries que documentam a segregação racial e o cotidiano das comunidades negras, sobretudo no sul dos EUA.

Surpresa brasileira: imagens de Parks no Brasil, em 1961, onde ele fotografou em favelas cariocas a convite da revista Life.

· Por que visitar

Porque a mostra combina excelência estética com peso histórico e político. É uma oportunidade não apenas de ver belas fotografias, mas de se inserir em narrativas cruciais da modernidade, racismo, dignidade, arte e memória.

A exposição assume uma relevância atual enorme: registrando o olhar de um fotógrafo negro sobre o próprio povo negro, em tempos de segregação e resistência, Gordon Parks coloca‑se na linha de frente da arte comprometida.

A presença de imagens no Brasil, que muitas vezes não são tão conhecidas, amplia o alcance da narrativa: mostra que o fotógrafo não se limitou aos EUA, mas teve também diálogo com o Brasil e sua própria complexidade social.

Para o público contemporâneo, a mostra questiona: como lidamos hoje com as desigualdades raciais, que formas de visibilidade permitimos e quais vozes continuamos a silenciar? A arte de Parks nos convida a olhar de frente.

Como aproveitar sua visita

Verifique o horário de funcionamento: terças a domingos e feriados, 10h às 20h. Última admissão 30 minutos antes do fechamento.

Local: IMS Paulista, Av. Paulista 2424, São Paulo (SP).

A entrada é gratuita.

Dica: dedique tempo para observar não só o “clique” famoso, mas as legendas, contexto histórico, objetos de revista ou filme que complementam as imagens.

Leve algum espaço para reflexão pessoal, ao ver uma fotografia de segregação, de infância, de cotidiano, vale pensar: “O que essa imagem me provoca? Qual história ela conta ou esconde?”

“A América sou eu” é muito mais do que uma exposição de fotografias: é um convite ao encontro com uma das vozes visuais mais poderosas do século XX, que articulou arte, denúncia, beleza e humanidade. Ver Gordon Parks é ver, e reconhecer a complexidade da vida negra, e a força de quem escolheu empunhar a câmera como arma de luz e de memória.

Após sua visita à exposição, teste seu conhecimento nesse quiz!

https://pt.quizur.com/trivia/a-vida-e-obra-de-gordon-parks-1r6mV

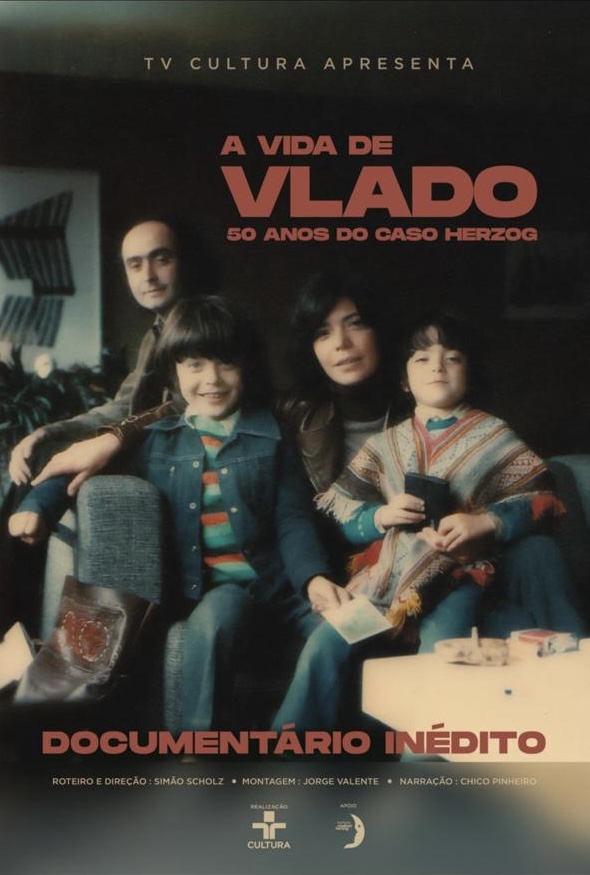

No sábado (25) completam-se 50 anos da morte de Vladimir Herzog. Mesmo após tantos anos, o legado dele continua presente. Em homenagem à data, a TV Cultura lançará em sua programação o documentário “A vida de Vlado, 50 anos do caso Herzog”. A obra será, em sua maior parte, uma retrospectiva desse meio século após a morte do jornalista que era diretor de jornalismo da emissora quando foi morto. O filme conta com materiais de arquivo e entrevistas inéditas de personalidades que marcaram a luta por responsabilização e justiça para o caso.

Vladimir Herzog foi um jornalista formado pela Universidade de São Paulo (USP), que construiu uma carreira marcada pelo compromisso com os direitos humanos e a liberdade de expressão. Durante a Ditadura Militar e enquanto na TV Cultura, Vlado foi chamado a depor sob acusação de suposto envolvimento com o Partido Comunista Brasileiro. Apresentou-se voluntariamente ao Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa Interna, o DOI-CODI, onde foi torturado e morto. Um crime que o regime tentou mascarar como suicídio.

A morte dele foi um marco importante na luta contra a Ditadura no Brasil, pois gerou grande mobilização, unindo diferentes setores da sociedade. Diversas iniciativas recebem o nome dele, por exemplo, o Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, a Praça Vladimir Herzog e o Instituto Vladimir Herzog.

O documentário da TV Cultura, contará brevemente a história de Vladimir vivo e terá seu foco voltado a 11 personagens cruciais na luta por justiça no caso. Entre eles estão: a esposa, Clarice Herzog; os filhos, Ivo e André Herzog; o cientista político João Guilherme Vargas Neto; o juíz Márcio de Morais e a fotógrafa Elvira Alegre. Além de produzido com base em entrevistas recentes realizadas com muitos dos personagens, a obra conta com materiais retirados do acervo próprio da emissora e também do Instituto Vladimir Herzog.

Em entrevista para a Agemt, o diretor e roteirista do documentário, Simão Sholtz, diz que uniram "50 anos de arquivo com depoimentos [feitos] em 2025”. Ele também conta que como a produção entrou em contato com pessoas importantes para o caso, eles conseguiram alguns registros pouco vistos. Elvira Alegre é um exemplo, já que foi a responsável por tirar as únicas fotos que existem do enterro de Vlado.

Segundo Scholtz, o documentário também tratará uma nova versão para um fato até então entendido como verdade para a grande maioria: “Henry Sobel não estava nem em São Paulo no dia do enterro”, ele conta, dando um spoiler.

O lançamento oficial do documentário inédito "A vida de Vlado, 50 anos do caso Herzog" acontece na Cinemateca de São Paulo, em sessão especial da 49ª Mostra Internacional de Cinema. Depois, a estreia na programação da TV Cultura acontece no sábado (25), às 23h.

Na última quinta-feira (16), aconteceu a edição 303 da Batalha do Ana Rosa. Realizada uma vez por semana ao lado da estação de metrô, a batalha de rima reúne não só disputas entre os MCs como principal atração para o público presente, mas também comércios parceiros e independentes do evento, como venda de camisetas temáticas, alimentos e bebidas, e até mesmo cortes de cabelo.

Assim como outras batalhas de rimas, a Batalha do Ana Rosa não é diferente e tem a proposta de oferecer muito mais do que duelos de rap. Criado em 2017, o evento acontece no bairro da Vila Mariana, em São Paulo, e contribui para a cultura hip-hop nesses 8 anos com mais de 300 edições. De acordo com o organizador Bruno Baueb, 25, a batalha é um movimento que agrega e salva vidas de muitos, como MCs que compartilham suas vivências e experiências através do rap, e hoje influenciam positivamente os espectadores do evento. Além disso, não há apoio do poder público, o movimento é feito de forma colaborativa, do som improvisado à divulgação nas redes. Ele declara que a batalha não gera remuneração suficiente para se manter e enfrenta desequilíbrio financeiro.

Com mais de 20 participantes e organizada em fases de mata-mata, - preliminar, primeira, segunda, semifinal e final - a edição 303 da Batalha do Ana Rosa começou por volta das 19h15. Na fase preliminar, oito participantes se enfrentam por apenas uma vaga, e então o vencedor se junta a outros 15 MCs classificados anteriormente à primeira fase. Nesta etapa, que teve seu início aproximadamente 19h40, era perceptível um aumento do público. Após animação da plateia e rima de sobra por quase três horas, a final foi decidida entre Bask e o campeão Mandacaru, que pela primeira vez venceu a Batalha do Ana Rosa, além de se tornar o segundo campeão do evento nascido no Ceará.

Atualmente, a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de São Paulo tem uma política pública para subsidiar financeiramente atividades artístico-culturais de grupos ou coletivos, o Programa VAI (Valorização de Iniciativas Culturais), instituído pela lei 13.540 e regulamentado pelo decreto 43.823/2003, com prioridade para jovens de baixa renda e regiões com falta de equipamentos e estruturas. Há duas modalidades para inscrição, o VAI l, destinado para pessoas físicas, prioritariamente jovens de baixa renda, com idade entre 18 e 29 anos, residentes de regiões do município desprovidas de recursos e equipamentos culturais. Já o VAI mantém os mesmos critérios, mas prioriza quem tenha histórico de, no mínimo, 2 anos de atuação em regiões do município ou que foi contemplado na modalidade VAI I desde sua instituição.

Em entrevista à Agemt, Bruno Baueb relata as dificuldades para obter ajuda do poder público. Segundo ele, o Programa VAI é muito concorrido pela quantidade de grupos ligados à arte periférica na cidade: “fora isso, infelizmente temos que fazer algumas parcerias com vereadores para a liberação de algum tipo de verba”. Baueb afirma que, atualmente, a batalha se mantém por meio do perfil no TikTok e do canal no YouTube. No entanto, após arcar com despesas como fotógrafo, designer e até a água oferecida aos participantes, o saldo financeiro costuma zerar e, em algumas ocasiões, negativar. Outra maneira de subsistir são os patrocínios privados. “Empresas que acreditam no nosso trabalho injetam um dinheiro, mas ainda assim não é muito”, comenta.

A última eleição para prefeito de São Paulo, em 2024, impactou nesse movimento cultural. De acordo com o representante da batalha, quatro candidatos pediram para falar com o público que participava do evento, mas Baueb e outros representantes não autorizaram a interação com os espectadores. “Eles não estão preocupados com a gente, só vão colocar um palco, um banheiro químico ou equipamento se colocarmos totem de político aqui”, exclama Bruno. Ele destaca que, embora o coletivo tende à esquerda, não têm “políticos de estimação”, pois muitos tentam se aproveitar da força do movimento artístico. “Já apareceram políticos de direita querendo algo em troca para oferecer apoio, e também vieram os de esquerda dizendo estar conosco, mas onde estão agora?”, questiona.

O representante menciona que o evento atua como um impulso econômico para a região. Além das rimas, a Batalha do Ana Rosa movimenta o comércio local, com ambulantes que vendem drinks, camisetas e churrasco. Nos últimos dois anos e meio, Gustavo Negrão, 31, também conhecido como MC Peixe, vive a vida tanto de marreteiro como a de participante da batalha. Atuando como vendedor de bebidas em praças, estádios e eventos, ele diz que as batalhas são importantes para as vendas durante a semana. “Você vê 200 a 300 pessoas numa praça, então claro que acaba movimentando”, confirmou.

Apesar de ainda rimar e ser ex-organizador da “Batalha dos Estudantes”, em Guarulhos, ele reconhece que seu foco hoje é o comércio. “Já foi essa época de querer viver de rima. Hoje me dedico a ganhar dinheiro com meu negócio, e também vou começar a vender um churrasquinho aqui, aos poucos”, afirma ao destacar que ainda gosta de batalhar, mas tira seu sustento das suas vendas, não das rimas.

A crise causada pelo escândalo do metanol impactou diretamente o trabalho dos ambulantes que vivem das vendas na batalha. Gustavo explica que, a falta de confiança dos consumidores diminuiu as vendas: “é uma questão de saúde pública, não dá para culpar ninguém. Eu mesmo parei de beber. Mas a gente vai se virando com outras coisas, vendendo água, refri e cerveja”. Segundo ele, o movimento ainda existe, mas a renda caiu a ponto de muitos buscarem alternativas, como ele próprio, que iniciou recentemente o negócio de churrasco.

Além dos desafios econômicos, Gustavo critica a ausência de apoio do poder público nas batalhas de rima. Segundo ele, são eventos que movimentam centenas de pessoas e geram comércio no local: “o máximo que eles fazem é liberar um alvará, e olhe lá. Quando passa do horário, chamam a polícia para dispersar. Não tem incentivo, é tudo independente”. Ele relembra que, quando organizava batalhas em Guarulhos, chegou a encerrar o projeto por causa de problemas com a polícia.

Entramos em contato com a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, sobre possíveis investimentos e incentivos culturais e até o momento desta publicação não obtivemos respostas.

O Museu dos Aflitos tem como principal objetivo manter viva as raízes vindas de África no bairro da Liberdade, o qual atualmente é representado por decorações e comércios asiáticos. “O povo tem direito a ancestralidade”, reforça Cleide Aparecida Vitorino, mulher negra de 59 anos que estava acompanhando a visitação.

Os guias, Luisão Cruz e Geovanna Perez descrevem o trabalho realizado como educação patrimonial. As caminhadas guiadas pelas ruas do centro da cidade vão além de lazer e turismo, buscam fatos históricos. As ruas por onde andamos hoje, já abrigaram pontos para linchamento de pessoas negras. O museu não tem um espaço físico como os tradicionais, seu acervo são as ruas, monumentos e histórias do centro de São Paulo.

O escritor José Abílio Ferreira, mestre em Humanidades, Direitos e outras Legitimidades pela USP, reforça: "É importante, fundamental, essencial e indispensável nos reconhecermos em um espaço. Quando a história de São Paulo, no caso específico do bairro da Liberdade, é redescoberta estamos recuperando nossa humanidade".

Os educadores, além de lidarem com os desafios da missão educativa da visitação, enfrentam a dificuldade de locomoção em grupo na feira da Praça da Liberdade, mantendo sempre atenção para que nenhum visitante acabe se perdendo do grupo.

O encontro com os participantes acontece na Igreja de São Gonçalo, que antigamente era o morro da forca. O passeio começa com uma conversa descontraída durante a primeira parte do trajeto: Luisão fala sobre a boa relação do projeto com o padre da igreja, relembrando que antigamente era necessário se ajoelhar no milho nas missas, mas que hoje os tempos são outros e conta como trata a relação com seu filho na atualidade e os desafios da paternidade.

"A história negra e indígena do bairro da Liberdade é a história de uma periferia que já existia em relação ao triângulo histórico [tem como vértices os três conventos em torno ao Colégio dos Jesuítas, o Mosteiro de São Bento, o atual Poupa tempo da Sé e a Faculdade de Direito no Largo São Francisco]", complementa José Abílio.

Ao chegar no largo Sete de Setembro, os educadores iniciam de fato as atividades pedindo a participação dos visitantes. São entregues cartas com números para cada um, que são lidas em ordem posteriormente. Ainda ali no largo, a carta de número 1 e 2 são lidas para contar a história dos escravizados que caminhavam da praça até a antiga prisão, onde hoje existe um prédio residencial.

Um pouco mais a frente, passamos por um pelourinho que hoje funciona como sistema de ventilação do metrô e conta com uma discreta placa azul que marca sua história. Seguimos na Avenida da Liberdade até chegar à famosa Praça da Liberdade, onde a competição com outros grupos de passeio e a própria feira da praça fez a guia Geovanna, procurar um lugar mais calmo para nos sentarmos e onde pudéssemos ouvi-la.

A educadora então distribui imagens, ilustrações e documentos referentes a Francisco José das Chagas, pois ali ela conta toda a história de como ele se tornou o santo popular da capela dos aflitos, o Chaguinhas.

Durante a visita, Cleide Aparecida Vitorino, chamou a atenção com seu largo sorriso e sempre muito atenta aos detalhes. Ela conta, em entrevista à AGEMT, que essa visita é sobre sua própria história. Professora e doutora em Direito voltado para os recortes étnicos raciais, ela elogia: “Dos grupos que já participei para visitação, achei esse mais consciente, você vê que foi investigada e bem construída”.

A Praça da Liberdade, onde hoje se concentra grande parte da feira asiática, era onde aconteciam os enforcamentos. Naquele lugar, tentaram enforcar Chaguinhas três vezes, mas em todas a corda arrebentou. Geovanna então nos conta que o bairro acabou recebendo mais tarde o nome de Liberdade porque a população gritava “liberdade, liberdade, liberdade de Chaguinhas” e ainda complementa que vendo a força que ele vinha tomando, as autoridades resolvem matá-lo. Mas Chaguinhas já havia conquistado a população com sua história e o povo preto de São Paulo nunca deixou que se esquecessem de quem ele era e o que ele sofreu.

Com isso, a Capela dos Aflitos se tornou um ponto de homenagem a Chaguinhas. Antes da capela ser fechada para restauração, em maio deste ano, Cleide conta que era comum entrarem na capela, bater 3 vezes na porta, fazer os pedidos e promessas, faziam uma reverência mesmo sendo de outras religiões.

Cleide ainda conta que as reivindicações para a restauração da Capela dos Aflitos vêm desde o governo de Mario Covas, apesar do governador ter apoiado a importância da memória dessa ancestralidade, ele nunca olhou para essa questão de cuidar de um monumento que é importante para história negra.

A visitação continua no sentido da Rua dos Aflitos, onde fica localizada a Capela dos Aflitos. O caminho até lá é conturbado, pois enquanto o grupo tenta se manter unido para chegar à rua certa, a multidão da feira dificulta. A rua da capela, tomada por uma feira de produtos naturais, mal tem espaço para o grupo se juntar em frente ao patrimônio e ouvir os educadores.

Enquanto Geovanna grita para que todos consigam ouvir sua explicação, um DJ ao fundo mantém um rock no último volume. Luisão então toma a frente e com uma voz mais alta complementa a explicação de que ali, onde existe a feira, é um lugar sagrado porque debaixo do asfalto existe o cemitério dos Aflitos e acredita-se que Chaguinhas tenha sido sepultado ali. “Você tem a capela ali, deveria ter esse cuidado com o som da feira”, comenta Cleide.

Em uma conversa mais intimista ao fim da visita à Capela, Geovanna conta que estão tentando tornar a rua inteira um patrimônio tombado para que não haja mais toda aquela movimentação e barulho em um ambiente espiritual.

"O bairro da Liberdade, a estação de metrô e a praça, não são Japão-Liberdade, formam apenas um território Liberdade, que abriga e acolhe as diversas etnias e nacionalidades que construíram essa região", finaliza Abílio Ferreira.

No último sábado de setembro (27), aconteceu no Pátio Estação São Bento, o encontro do Hip-Hop. Este evento acontece todo último sábado do mês e tem como objetivo manter vivo o legado e a essência do hip hop nacional. Considerado o berço do hip-hop brasileiro, o pátio da São Bento é palco de encontros desde meados da década de 80.

Na época, os encontros ocorriam todo sábado e serviam como um palco para troca de experiências, vivências e aprendizados. “Eu sou de São Mateus…então assim, nóis treinava lá, e aqui era o lugar [São Bento] onde a gente tirava a prova. Então aqui vinham várias gangues, várias turmas de vários lugares, e aí começava o racha. Aqui não tinha hora...e assim ia” conta o B-Boy–como são chamados os dançarinos de break– Kapote. Ainda em entrevista com AGEMT, ele lembra que, antigamente a vida era mais leve, “na cabeça era só dançar, dançar, dançar…era o que nóis tinha…não tinha mais nada, a não ser o barro, candomblé ou a igreja” e completou, com os olhos cheios de água, “se não fosse o break, eu não estaria aqui hoje. Não estaria mesmo”.

Rooneyoyo O Guardião, um dos responsáveis pela execução da exposição Hip-Hop 80’SP– São Paulo na Onda do Break, no Sesc 24 de maio, reforça que falar da São Bento é também falar de sentimento afetivo e de legado. “O Hip-Hop pra mim é vida. Vida positiva, vida que você pode compartilhar coisas boas e aprender muita coisa interessante com os seus amigos, com seus parceiros. As pessoas que estão em volta de você são sua proteção, seu laço…é importante isso, é bem legal!”, declara.

Durante um período, as atividades no Pátio foram encerradas, e só voltaram depois da produção coletiva de um abaixo assinado. Atualmente, o espaço é liberado uma vez por mês, e, apesar dessa mudança, o que realmente falta é um apoio, tanto financeiro quanto estrutural, que perdure. “A gente faz isso há 40 anos, então toda ajuda ou colaboração artística é sempre bem-vinda em questões financeiras, né…porque isso faz parte de um trabalho, que precisa ser remunerado por alguma parte. Muitas vezes ela é corporativa e muitas vezes pode ser também governamental pra poder fazer com que o trabalho se expanda e chegue a mais pessoas”, afirma O Guardião.

O Hip-Hop têm o poder de unir e de aproximar pessoas com gostos, experiências pessoais e interesses em comum. Para Rooneyoyo, o mais especial sobre o movimento é o que ele proporciona na vida de cada um. Desde menino inserido no meio, ele garante que o sentimento ainda é o mesmo. “Eu saio de casa com a mesma intensidade, mesma vontade, é…eu faço isso há tanto tempo, que eu me sinto sempre igual: bem” e conclui, “é um lugar que tenho muitos amigos, fiz muitos amigos, e muitas vezes eu não sei nem o nome, nem o endereço, mas a gente empresta disco, empresta fita, empresta câmera, empresta as coisas e no outro mês ta aqui…é uma família”.

Carlos Heduardo, B-Boy de 9 anos e membro da Federação de Breaking do Mato Grosso do Sul, a FBMS, em entrevista à AGEMT, relata que o break (um dos pilares do movimento do hip-hop) é uma paixão herdada do pai, também Carlos Heduardo. Além de sentir-se orgulhoso por construir esse legado, o genitor afirma que é gratificante ver o filho seguir seus passos: “é um sonho passando de geração em geração”.

Somado a carreira de B-Boy, Heduardo é educador e acredita que a história do pátio deveria ser pautada em escolas e em pesquisas, a fim de promover um ensino amplo e que alavanque a cultura. “Por mais que [o hip-hop] já tenha avançado bastante, ainda precisamos de incentivo. Isso aqui é um patrimônio cultural. Todos os cantos do mundo, do Brasil, as pessoas falam de São Bento…É manter firme, fazer a São Bento continuar”, disse.

A nossa conversa aconteceu no mesmo dia que marcou a primeira visita de seu filho à São Bento. Era nítido no olhar e no jeito de falar do menino, o quão confortável ele estava. Era transparente que ele, mesmo com tão pouca idade, já se sentia pertencente àquele local. Essa é a mágica do hip-hop. Ele te acolhe quando ninguém mais te acolhe. Ele te valoriza, quando ninguém mais te valoriza. Ele é único e eterno.

E quando questionado sobre o que quer ser quando crescer, Carlos Heduardo respondeu: “eu? eu já estou sendo o que queria–sou B-Boy”.

Além do break, rap e grafite, os patins também fazem parte do grande conglomerado Hip-Hop. Juliana Jeronimo, patinadora e frequentadora da São Bento há 3 anos, compartilha que os patins foram os responsáveis por fazer com que ela conhecesse o movimento hip-hop e o próprio pátio. “Aqui foi um lugar onde eu consegui ser acolhida pra vir dançar as músicas da cultura do hip-hop e do patins”. Para ela, essas atividades a ajudam a se expressar e ser o que quiser fora do sistema.

Ainda que tenha se sentido acolhida quase que de imediato, Juliana comenta que o pessoal mais jovem tende a ser mais receptivo, enquanto os mais velhos ainda sofrem com os choques geracionais. “Tem alguns pontos ainda a melhorar, mas a galera nova vem chegando e vem trazendo essa informação e essa quebra de preconceitos.”

Luiz Carlos “Paciência”, participante do movimento há mais de 30 anos, destaca que reunir o pessoal das “antiga” e os mais novos é a chave para manter o movimento vivo. O hip-hop vai além das gerações, ele atravessa o tempo, sobrevive e resiste durante anos. Seja pela audácia de quem lutou por isso ou pelo respeito de quem chega para somar.