A premiação do Oscar 2024 ocorreu na noite de domingo (10) e contou com vitórias previstas: Cillian Murphy como Melhor Ator, Emma Stone como Melhor Atriz e Oppenheimer como Melhor Filme. A premiação teve performances de Billie Eilish e Finneas O’Connell, Ryan Gosling, Becky G e Jon Batiste. Um dos destaques da noite foi a apresentação da Wahzhazhe, pelos Osage Singers, representantes do povo indígena Osage. Andrea Bocelli e Matteo Bocelli homenagearam artistas que morreram em 2023, dentre eles Matthew Perry e Michael Gambon.

Manifestações pró-Palestina estiveram presentes na premiação. Os manifestantes cercaram a rua do Dolby Theater, teatro no qual o Oscar ocorreu, e criticaram as ações de Israel na Faixa de Gaza, além de pedir pelo cessar fogo no conflito. "Enquanto você assiste, bombas estão caindo", dizia uma das placas. Artistas como Joaquin Phoenix, Mark Ruffalo, Kristen Stewart e Swann Arlaud compareceram ao evento utilizando broches com o símbolo do movimento Artists4Ceasefire, como uma espécie de manifestação silenciosa. e pediram por ajuda humanitária, libertação dos reféns e pelo cessar-fogo na Faixa de Gaza.

"Está começando. Estamos atrasados. O protesto [pró-] Palestina interrompeu o Oscar esta noite. A humanidade vence", disse Mark Ruffalo em uma rápida entrevista. Devido aos protestos, a transmissão do Oscar precisou ser adiada por alguns minutos e alguns artistas tiveram dificuldades de chegar ao teatro. Confira mais informações sobre a 96ª edição do Oscar no link a seguir: https://www.instagram.com/reel/C4bACyjueDE/?igsh=MW1lNHM3d2ZnbjZ0OA==

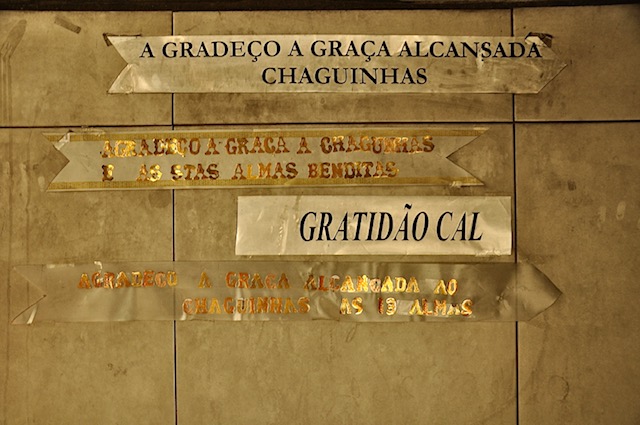

A Capela Nossa Senhora das Almas dos Aflitos, fundada em 27 de junho de 1779, é um dos poucos símbolos históricos que restaram do período que antecedeu a imigração japonesa do século XX no Bairro da Liberdade em São Paulo. O local foi de 1175 até 1858, um cemitério, onde eram enterrados pobres, escravizados, criminosos e indígenas. Segundo os monitores da capela, o nome do bairro se deu pela história de Francisco José das Chagas, cabo do primeiro batalhão de Santos que foi condenado à morte por enforcamento depois de liderar uma revolta causada pela falta de pagamento a 5 anos. “Liberdade” era o que gritavam na praça em que Chaguinhas ou “Protetor do Excluídos”, como é conhecido, foi colocado à forca pela terceira vez e a corda arrebentou.

A Copa Roblox é a principal competição de futebol no Roblox entre times da América do Sul. Ela é organizada pelo youtuber brasileiro Santos Masinha na sua primeira edição em 2023. É um dos torneios mais prestigiados do jogo e se tornou um fenômeno virtual tão imenso que nos dias das partidas, a mídia esportiva tem dedicado uma cobertura abrangente à competição.

Roblox é uma plataforma de criação e jogo online que permite aos usuários criar, compartilhar e jogar jogos criados por outros jogadores. Seu grande atrativo é a capacidade dos usuários de criar seus próprios mapas usando uma programação simples e fácil, permitindo que desenvolvedores amadores e profissionais deem vida às suas ideias. Com uma comunidade global ativa, o game se destaca como uma plataforma de entretenimento online onde a criatividade e a diversão se encontram. Em Agosto a Roblox Corporation divulgou que o jogo registrou mais de 65 milhões de usuários ativos diários.

Na Copa Roblox, o jogo simula partidas de futebol disputadas em dois tempos de 20 minutos, onde os jogadores controlam seus avatares para chutar, driblar, passar e marcar gols, seguindo as regras do jogo. A competição possui fases eliminatórias, começando nas oitavas de final, seguindo para as quartas, semifinais e pôr fim a grande final, com equipes avançando à medida que vencem os jogos. O campeonato teve uma grande expansão, sendo transmitido até mesmo em bares argentinos. O perfil oficial da Copa no X (antigo Twitter) já conquistou mais de 145 mil seguidores, incluindo o popular streamer e apresentador esportivo Casimiro Miguel – que expressou sua decepção quando seu time do coração, Vasco da Gama, perdeu na Copa do Brasil virtual.

Para ilustrar o alcance desse fenômeno, a partida das quartas de final do torneio, que colocou Boca Juniors e River Plate frente a frente, atraiu uma audiência impressionante de mais de 606 mil espectadores simultâneos, juntando as transmissões das plataformas Twitch e Youtube. O CEO do metaverso Roblox, David Baszucki, fez uma postagem no Twitter na qual se revela fascinado com o sucesso do torneio. “A visão de um criador do Roblox levou a um ecossistema de e-sports, com equipes, arenas, árbitros e fãs de todo o mundo…”.

Todas as equipes da competição homenageiam times da vida real, com camisas e escudos iguais, os estádios das partidas foram também construídos aos moldes dos verdadeiros. Os Jogos contam com narradores e comentaristas nas transmissões. No entanto o torneio passou por algumas polêmicas, após fechar contrato de patrocínios com a Bonoxs (site de compras de jogos) e Centauro, chamando a atenção da CONMEBOL (Confederação Sulamericana de Futebol) que pediu para que tirassem o nome “Libertadores” do torneio e todas as suas referências.

A primeira edição contou com 16 times, sendo nove brasileiros (Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras, São Paulo e Vasco da Gama), quatro argentinos (Boca Juniors, Independiente, Racing e River Plate), dois equatorianos (Independiente del Valle e LDU) e um uruguaio (Penãrol). Os brasileiros se classificaram a partir de outras competições criadas por Masinha, a Copa do Brasil de Roblox que deu vaga ao campeão Grêmio e ao vice Atlético Mineiro e os outros sete entraram pela tabela do Brasileirão virtual. As demais equipes da América do Sul foram escolhidas a partir da popularidade dos clubes na vida real.

Após três fases de mata-mata, Boca e Racing acabaram chegando à final. Porém o clube de Avellaneda notificou judicialmente o jogo por direitos autorais - eliminando o Racing que foi renomeado para Corrida FC. Com isso, a final acabou ocorrendo entre Botafogo e Boca Juniors. A final foi no dia três de novembro no estádio virtual do Maracanã - RJ. E o Botafogo se tornou campeão após empate de 0x0 e nos pênaltis ganhando por 3x1.

Bagrão, o jogador que acertou a última cobrança, contou a experiência de jogar o campeonato. “É a terceira vez que sou campeão disso aqui, mas essa copa foi diferente, foi muito mais disputada com times difíceis, mas nós estávamos confiantes, nos pênaltis sempre de cabeça erguida, na hora das batidas eu falei pra equipe se for pra decidir deixa que eu decido. O Botafogo é a minha casa e deu tudo certo no fim porque era assim que tinha que ser, estava marcado nas estrelas, agora que somos campeões é só comemorar.”

O jornal argentino TyC Sports lamentou a derrota do time de Buenos Aires “E infelizmente para os torcedores do Xeneizes, o jogo foi sem emoção durante os 40 minutos, e teve que ser decidido a partir dos 12 passos. Ao contrário do que vem acontecendo, tanto no Roblox quanto na vida real, desta vez os pênaltis viraram as costas ao Boca.”. Após o término da competição, Masinha anunciou em suas redes sociais que ainda tem projetos para mais campeonatos no Roblox e que em breve terá mais jogos nesse metaverso.

Melhores momentos da partida: https://youtu.be/D-PR3Y_mJzA?si=AN2G1-PMSuM2i5XN

A criação do Estado de Israel em novembro de 1947, após resolução da Organização das Nações Unidas, iniciou uma tensão na região. O último capítulo dessa história foi a escalada entre Israel e o grupo islâmico Hamas, retomada no dia 07 de outubro, e que já resultou em mais de 8 mil mortos entre palestinos e israelenses. Para entender a ofensiva dos últimos dias, a AGEMT preparou uma série especial de quatro reportagens sobre o conflito Palestina e Israel. Nesta segunda reportagem, você vai acompanhar o processo de expansão territorial israelense, a movimentação para a organização política de uma resistência palestina e as tentativas de acordos de paz na região.

Com o fim do primeiro conflito árabe-israelense, com o acordo de armistício entre Egito e Israel, em fevereiro de 1949, e depois em julho com o acordo entre Israel e os países árabes vizinhos, o controle da região conhecida como Faixa de Gaza ficou com sob ocupação dos egípcios e a Cisjordânia sob ocupação de forças militares da Jordânia.

O pesquisador Arturo Hartmann, doutor em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação San Tiago Dantas (UNESP, Unicamp e PUC-SP) e membro do Centro Internacional de Estudos Árabes e Islâmicos da Universidade Federal de Sergipe, ressalta que esse controle feito por egípcios e jordanianos tinham finalidades distintas. “Havia uma diferença da perspectiva desses dois governos. A Jordânia ela quis anexar, ela pensava em controlar politicamente, administrativamente a Cisjordânia. Uma espécie de incorporação. [...] No Egito era diferente, o Egito nunca quis anexar Gaza, ou principalmente, não era esse o objetivo”, avalia o pesquisador.

Crise de Suez

O Canal de Suez tem 163 quilômetros que faz ligação entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho foi construído entre 1859 e 1869, e tem importância estratégica por permitir que embarcações façam o trajeto entre Europa e Ásia sem contornar a África. Por conta da dívida externa, os egípcios venderam o Canal de Suez para a Grã-Bretanha, que instalou tropas britânicas na região em 1882.

Em julho de 1956, o presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, declarou lei marcial e decidiu nacionalizar a Companhia do Canal de Suez. A medida foi uma reação após Estados Unidos e Grã-Bretanha não financiarem a construção da Barragem de Aswan. O presidente egípcio acreditava que o pedágio recolhido iria financiar a construção em cinco anos. O temor do Reino Unido e da França era a interrupção do fornecimento de petróleo na Europa.

Com o apoio franco-britânico, o Estado de Israel declarou guerra ao Egito e, no dia 29 de outubro, promoveu uma violenta invasão na Península do Sinai. No mesmo período, França e Grã-Bretanha realizaram a tomada do Port-Said, na entrada do Canal de Suez. Apesar de ter conquistado o controle de Sinai, a crise terminou com a retirada de tropas israelenses, britânicas e francesas, depois de a União Soviética ameaçar França e Grã-Bretanha de um ataque nuclear.

O êxito da ação de Nasser estabeleceu a ideia do nacionalismo árabe - ou “arabismo” - na política árabe. O movimento tinha como ideal a união de países de maioria árabe-muçulmana, para fortalecer a cultura e a causa islâmica ante o Ocidente. O posicionamento de Israel confirmou a visão dos países vizinhos que identificavam o país como uma criação colonial. Dois anos mais tarde da Crise Suez, a queda da monarquia iraquiana - apoiada pelos britânicos - mostrou a força do nacionalismo árabe.

Organização política para resistência

Em 28 de maio de 1964, mais de 300 membros representantes dos países da região - integrantes da Liga Árabe - realizaram o 1º Conselho Nacional Palestino, tido como uma espécie de parlamento palestino no exílio. Das deliberações deste Conselho surgiu a Organização para a Libertação Palestina (OLP). Nos crachás dos delegados que fundaram a OLP estava a palavra “Sanaud”, que significa “voltaremos” em árabe.

A ideia da Organização para a Libertação Palestina era unificar diversas camadas da sociedade palestina. Na sua estrutura estão representados além da sociedade civil (estudantes, mulheres e trabalhadores) todos os partidos políticos palestinos, dentre eles: Al Fatah (Movimento de Libertação Nacional da Palestina); Frente Popular para a Libertação da Palestina; Frente Democrática para a Libertação da Palestina; Frente de Libertação da Palestina; União Democrática Palestina; Partido Popular Palestino - ex-Partido Comunista Palestino; As-As’Iqa; Frente de Libertação Árabe; Frente de Libertação Popular da Palestina e Frente Árabe Palestina.

O primeiro a comandar a OLP foi o advogado libanês Ahmad Shuqueire. Considerado moderado e hábil politicamente, tinha confiança dos países árabes e havia sido secretário-geral da Liga das Nações Árabes entre 1950 e 1956. Shuqueire permaneceu à frente da OLP até dezembro de 1967, após a derrota dos países árabes na chamada Guerra dos Seis Dias.

“O Nasser (presidente do Egito) se utilizava da resistência Palestina para proveitos próprios. Ele tentava, nessa negociação tensa que ele tinha, transformar em uma frente contra Israel mas que ele podia tanto incentivar, quanto segurar, quando fosse da vontade dele. Outra coisa que simbolicamente era muito importante o Nasser estar ligado à OLP, (era) como se fosse um braço da causa árabe do pan-arabismo dele. Só que em 1968, e tem a ver com a guerra dos seis dias, os palestinos tomam a OLP. A OLP deixa de ser mais controlada pelo Nasser”, analisa Hartmann.

Fundado em 1959, o Al Fatah - acrônimo para Harakat al-Tahrir al-Watani al-Filastini ou Movimento de Libertação Nacional da Palestina - é o principal partido palestino e surgiu com a linha política de resistência armada, da negação da existência de um Estado sionista de Israel e defesa da volta da Palestina histórica, com um só território e sem divisões. O Fatah tem atuação determinante nas ações políticas da OLP a partir de 1968, quando Yasser Arafat, um dos fundadores do Fatah, assumiu o comando após a saída de Shuqueire. Além de Arafat, Mahmoud Abbas, atual presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), também esteve na fundação do Fatah, e sucedeu Arafat à frente da OLP, em outubro de 2004.

Guerra dos Seis Dias

Em maio de 1967, tropas militares da Síria e da Jordânia passaram a movimentar tropas regulares na fronteira com Israel, ao sul. Com a pressão dos aliados, Abdel Nasser mobilizou tropas egípcias na fronteira ao norte de Israel, na Península do Sinai. O presidente egípcio ordenou, também, a saída de tropas da Organização das Nações Unidas, que estavam lá desde a Crise de Suez, em 1956. Já próximo do final do mês, Nasser instituiu um bloqueio a Israel no Estreito de Tiran, que dava acesso ao golfo de Aqaba, fechando uma importante rota de acesso ao mercado asiático e afetando o recebimento de petróleo do então principal fornecedor israelense, o Irã.

Após as movimentações militares, no dia 05 de junho, por ordens do primeiro-ministro Levi Eshkol, Israel deu início a Mitzvá Moked - Operação Foco - com a destruição de 300 dos 340 aviões de combate do governo egípcio em cerca de menos de duas horas. A ofensiva isralense seguiu com a ocupação das cidades de Rafah, na Faixa de Gaza, El Arish, no Egito, e da Península do Sinai.

As forças militares israelenses também entraram nas cidades de Gaza, Qalqilya e Ramallah, além de cercar a cidade de Jerusalém, no segundo dia de guerra. No dia 07 de junho, Israel tomou o controle de Jerusalém Oriental, que estava sob poder da Jordânia, e chegou ao Estreito de Tiran. Ao longo do conflito as tropas israelense também avançaram sobre os territórios de da Judeia, Jericó, Nablus, Hebrom e as Colinas de Golã, que estavam sob controle da Síria. A derrota árabe foi um duro golpe no movimento nacionalista árabe Abdel Nasser.

A ONU propôs um cessar-fogo imediato ainda no dia 07 de junho, mas só foi concretizado no dia 10, com a assinatura de Jordânia, Egito e Síria. O resultado da Guerra dos Seis Dias foi uma expansão territorial israelense, que triplicou o tamanho com relação ao território estipulado pela ONU no acordo de partilha. A Guerra deixou cerca de 11 mil mortos do lado do Egito, pelo menos seis mil jordanianos e mil sírios. Do lado de Israel, ao menos 700 pessoas morreram e outros seis mil foram feitos prisioneiros. Outros 300 mil palestinos foram forçados a deixar suas casas.

Para Isabela Agostinelli, doutora em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas na área de concentração da Paz, Defesa e Segurança Internacional, e integrante do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais da PUC-SP, a postura dos agentes internacionais no pós-guerra dos Seis Dias, com relação a Israel, é importante para entender a expansão da ocupação israelense. “Temos duas posturas, a diplomática e a material. A postura diplomática dos países, principalmente daqueles que concordam com a divisão da ONU, de 1947, de divisão do território entre Israel e Palestina, a Palestina sendo composta pela Cisjordânia e a Faixa de Gaza. [...] Mas em termos materiais, o que a gente vê é a expansão dos territórios israelenses, na Cisjordânia principalmente, e quanto a isso a comunidade internacional está calada.”, explica Agostinelli.

“É tudo quase como se fosse um pequeno teatro. Apenas declarações de apoio a essa resolução da ONU, mas ao mesmo tempo não se fala quase nada sobre a expansão dos assentamentos israelenses na Cisjordânia” - Isabela Agostinelli, doutora em Relações Internacionais com estudos na área de concentração da Paz, Defesa e Segurança Internacional

Dois dias depois do cessar-fogo, o então primeiro-ministro, Levi Eshkol, ao falar sobre a vitória israelense no Knesset - parlamento de Israel - disse que “a existência do Estado de Israel estava por um fio”, e reforçou a tese israelense de que um segundo holocausto havia sido evitado. No entanto, em um simpósio, em Tel Aviv, no clube Zavta, em março de 1972, o general Mattityahu Peled, chefe do comando logístico da Guerra dos Seis e membro do Estado-Maior de Israel, afirmou que esse argumento “não era nada mais que um blefe que nasceu durante a guerra e depois cresceu”.

O general Peled ainda publicou um artigo, em 24 de março, no jornal israelense Maariv, onde defendeu sua fala e disse que desde 1949, ninguém havia de fato “ameaçado a existência do Estado de Israel”. Também em entrevista ao Maariv, o general Haim Bar-Lev, que era vice-chefe do Estado Maior em 1967, declarou que Israel não havia sido “ameaçado de genocídio na véspera da guerra” e de que não tinham pensado em tal possibilidade. Um artigo intitulado “O Mito da Aniquilação e a Guerra dos Seis Dias”, publicado pelo pesquisador Joseph L. Ryan, em 1973, disponível nos arquivos da Universidade de Cambridge, mostra outras versões de membros do governo israelense na época, e que colocam em contradição o argumento apresentado por Eshkol.

“O desenho das fronteiras foi estabelecido em 1949, o que acontece em 1967 é o apagamento dessas fronteiras. [...] Quando Israel conquista esses territórios, é uma ocupação militar, mas sem os colonos. Os colonos vão sendo colocados aos poucos, é o tal dos assentamentos. Isso acontece até hoje. [...] É esse processo”, explica o pesquisador Arturo Hartmann sobre o resultado da Guerra dos Seis Dias.

Ecos da guerra

A derrota árabe na Guerra dos Seis Dias intensificou o descontentamento palestino na região e levou a criação de organizações fedayin - termo utilizado para definir militantes e guerrilheiros. Esses grupos intensificaram suas ações a partir de 1968, depois da derrota. Entre esses grupos, o principal é o Fatah, liderado pelo jovem Yasser Arafat, prometendo uma “libertação de toda a Palestina” utilizando-se da luta armada. Com ações bem sucedidas, a resistência sofreu pela dificuldade em estabelecer uma estratégia política e militar para confrontar as forças militares não apenas israelenses, mas também jordanianas, e até sírias.

“O dilema dos movimentos de resistência, é como se utilizar de um direito de resistência, pelos meios possíveis, e está implícito a resistência armada, mas ao mesmo tempo muito vaga. [...] Quais são esses meios possíveis? Quando você tem também uma lei humanitária que você não pode matar civis, você tem uma regra da guerra e em uma situação colonial você tem o direito à resistência, em uma situação de ocupação ilegal. No caso dos palestinos, eles têm um momento na década de 70 que sim eles têm uma luta armada.” - Arturo Hartmann, doutor em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação San Tiago Dantas (UNESP, Unicamp e PUC-SP)

Mesmo com a dificuldade, em novembro de 1971, a Organização Setembro Negro, que teve como principal líder Ali Hassan Salameh, assassinou Wasfi al-Tal, então primeiro-ministro da Jordânia. No ano seguinte, em 1972, o mesmo grupo realizou uma ação que ficou conhecida como “Massacre de Munique”. Durante as olimpíadas de Munique, na Alemanha, a organização invadiu a Vila Olímpica e pretendia sequestrar membros da delegação israelense para negociar a soltura de mais de 200 presos palestinos. A ação vitimou 11 membros da delegação israelense, sendo seis treinadores e cinco atletas. Além deles, cinco integrantes do Setembro Negro e um policial da Alemanha Ocidental também morreram.

Camp David e o Sinai

Apesar das tensões crescentes na década de 70, o cenário político no Oriente Médio contou com uma surpresa. Em 1977, dez anos após a Guerra dos Seis Dias, o então presidente do Egito, Anwar Sadat, visitou a cidade de Jerusalém. A visita foi considerada um marco para a história do Oriente Médio, e contou com discurso de Sadat no Knesset, o parlamento israelense.

Por conta da atitude, Sadat passou a ser alvo de críticas por parte dos demais países árabes, até então aliados contra o Estado de Israel. No entanto, a visita abriu caminho para um encontro entre Anwar Sadat e Menachem Begin, então primeiro-ministro de Israel, em setembro de 1978. O encontro aconteceu em Camp David, base militar e casa de campo, no estado de Maryland, nos Estados Unidos, foi mediado pelo então presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, e ficou marcado por ter sido o primeiro entre um líder de um Estado árabe e de Israel.

Anwar Sadat e Menechem Begin dividiram o Prêmio Nobel da Paz de 1978 pelos esforços nas negociações.

Antes do encontro foi definido que as duas partes apresentariam uma proposta para a formulação de um acordo de paz. As tratativas tiveram como base a Resolução 242 da Organização das Nações Unidas (ONU), que em novembro de 1967, havia considerado inadmissível a aquisição de território por meio de guerra - como havia feito Israel ao final da Guerra dos Seis Dias. A resolução afirmava, também, a necessidade de se trabalhar pela paz “justa e duradoura na qual cada Estado na região possa viver em segurança”.

De um lado, Sadat colocou nas negociações as demandas do Egito e de países árabes, como indenizações pelo uso das terras ocupadas, o retorno dos refugiados para a Cisjordânia, a retirada dos militares israelenses de acordo com as fronteiras anteriores ao conflito de 1967 - incluindo a devolução do Sinai, e que Israel permitisse a Palestina formar sua própria nação e ter controle sobre Jerusalém Oriental. Já Begin defendia a manutenção dos territórios ocupados sob a alegação de que a devolução representava um risco à segurança interna.

Os acordos foram finalizados apenas em março de 1979, em Washington. O primeiro firmou a paz entre Israel e Egito e a recuperação do Sinai - o que aconteceu em 1982. O segundo estabeleceu bases para a negociação do estabelecimento de um Estado autônomo nos territórios da Cisjordânia e da Faixa da Gaza. O primeiro, vingou e tornou diplomática a relação entre Egito e Israel, e até Egito e os Estados Unidos. No entanto, o segundo, que tratava sobre os palestinos, não foi aplicado.

Para o Egito, o acordo rendeu uma suspensão da Liga Árabe, que trocou sua sede do Cairo para Tunis. Yasser Arafat, presidente da OLP, chegou a afirmar que mesmo com a assinatura, a paz não iria durar. Em 1981, em um ataque reivindicado pelo grupo Jihad Islâmica, o presidente Anwar Sadat foi morto a tiros durante o desfile de celebração da travessia do Canal de Suez durante a Guerra de 1973.

Intifada das pedras

Apesar de ser traduzida como “revolta”, o termo mais próximo do árabe para intifada é se livrar de algo ou alguém através de um movimento de agitação. Em dezembro de 1987 teve início o primeiro levante árabe. Completados 20 anos da ocupação israelense, mais de 2000 colonos armados ocuparam parte do território de Gaza, deixando o restante do território ocupado pelos palestinos densamente povoado.

No dia 08 de dezembro, um caminhão israelense bateu em um outro caminhão que transportava trabalhadores palestinos do campo de refugiados de Jabalya. Quatro pessoas morreram e dez ficaram feridas. A interpretação palestina é de que o acidente na verdade seria uma resposta a morte de um judeu em Gaza.

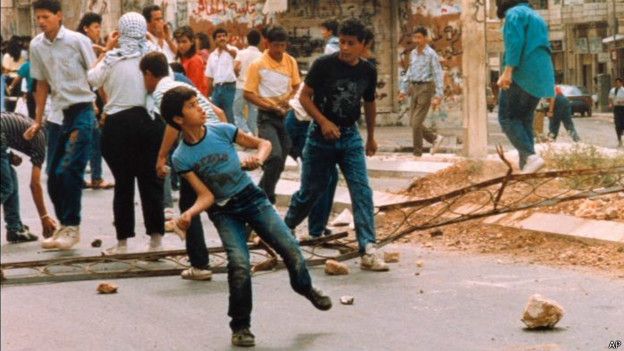

A Primeira Intifada também é conhecida como “guerra das pedras” já que no dia seguinte os palestinos foram às ruas em protesto, queimando pneus e atirando pedras e coquetel molotov contra forças policiais israelenses. Em Jabalya, uma patrulha do exército de Israel matou um jovem de 17 anos e feriu outro de 16. O movimento foi se disseminando entre a sociedade palestina, além dos jovens, comerciantes e mulheres se uniram à resistência, adotando táticas de boicote.

Em julho de 1988, a Jordânia renunciou ao controle da Cisjordânia, corroborando com a pressão palestina no território. No mesmo ano, quatro meses mais tarde, a OLP aprovou a proclamação de um Estado palestino independente. Com quase um ano, a Primeira Intifada já tinha mais de 11 mil feridos e cerca de 300 palestinos mortos. Durante todo o processo, as forças israelenses se utilizavam de prisões em massa, espancamentos e torturas para reprimir a organização palestina. Foi no contexto da Primeira Intifada que surgiu o grupo radical Hamas.

“A agenda da Primeira Intifada, de alguma forma, dá um sinal de que não vai se aceitar a ocupação israelense. [...] Mas, em um certo sentido, era quase um reconhecimento de Israel. Porque a revolta ela foi forte, tinha uma coordenação, mas ela dá o sinal de que ela aceitaria a solução de dois estados, quando a OLP, na figura do Arafat, reconhece o Estado de Israel", diz Hartmann.

Ainda em 1988, Yasser Arafat surpreendeu ao condenar o terrorismo e reconhecer o direito de existir do Estado de Israel, o que abriu caminho para negociações de paz. O líder do Partido Trabalhista israelense, Yitzhak Rabin - ex-general do exército israelense e considerado um herói nacional pela Guerra dos Seis Dias - assumiu o governo de Israel em 1992, com o compromisso de iniciar processos de paz. Uma das ações foi o congelamento da criação de assentamentos em territórios ocupados.

De acordo com dados da ONG israelense B'Tselem, ao longo de toda a Primeira Intifada, morreram cerca de 1.200 palestinos e 179 israelenses.

Ao vivo para o mundo

Na Conferência de Madri, em 1991, um vislumbre de um processo de paz foi iniciado. No ano seguinte, em Oslo, na Noruega, os termos para esse acordo foram elaborados. Com os acenos de Yasser Arafat e Yitzhak Rabin, mais uma vez os Estados Unidos, agora com Bill Clinton como presidente, mediaram um novo acordo, este, diretamente entre palestinos e israelenses.

Foto: Gary Hershorn/REUTERS

Em 13 de setembro de 1993, ao vivo pela televisão, o mundo assistiu a um aperto de mão entre Arafat e Rabin, no jardim da Casa Branca, residência oficial do presidente dos Estados Unidos. Após três décadas de conflito, o representante da OLP e o primeiro-ministro israelense se mostraram dispostos a negociar um acordo de paz. “Nós que lutamos contra vocês, palestinos, lhe dizemos hoje com voz clara e forte: basta de sangue e de lágrimas. Basta.”, disse o primeiro-ministro Rabin.

No chamado “Oslo I”, Israel reconheceu a Organização pela Libertação da Palestina (OLP) como representante do povo palestino, com sede administrativa na cidade de Ramallah, na Cisjordânia. Do outro lado, a OLP passou a reconhecer o direito da existência do Estado de Israel. O acordo também condenou a violência como método de negociação para a paz entre os dois Estados. Como parte das negociações, foi criada a Autoridade Nacional Palestina (ANP), que de forma interina seria o governo palestino em parte da Cisjordânia e na Faixa de Gaza. O primeiro presidente da ANP foi justamente Yasser Arafat.

O acordo previa ações escalonadas até a criação de um estado palestino independente no prazo de até cinco anos. Nas negociações estavam, também, a saída de Israel do sul do Líbano e o status de Jerusalém. A cidade, sagrada para árabes e judeus, seria dividida - como estabeleceu a ONU em 1947 - com a parte Oriental como capital palestina e a Ocidental, de Israel. Em 1993, quando o acordo foi assinado, cerca de 110 mil colonos judeus viviam na Cisjordânia e em Jerusalém oriental. Segundo a ONU, em 2023, já passam de 700 mil o número de colonos nos assentamentos em território palestino.

Para o professor Arturo Hartmann, os acordos impuseram aos movimentos palestinos um dilema do que fazer. “Os acordos de Oslo, com a criação da Autoridade, colocam um dilema para a resistência e para os grupos da Palestina em geral. É o caminho da diplomacia e de uma negociação com o teu colonizador, o teu ocupante, Israel. Isso de alguma forma perpassa esse século todo”, analisa.

Como consequência do acordo, a ANP começou a ser responsável por serviços básicos como saúde, educação e segurança nos territórios de Gaza e de parte da Cisjordânia. Ainda sim, 60% da Cisjordânia ainda permaneceu sob total controle israelense.

Foto: Reuters

As tratativas pela paz renderam o Prêmio Nobel da Paz de 1994 para o presidente da ANP, Yasser Arafat, ao primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e ao chanceler israelense Shimon Peres.

Tensão e fracasso

Na análise de Isabela Agostinelli, os acordos não produziram o resultado esperado. “Foi a primeira vez que israelenses e palestinos sentaram na mesa de negociação para tentar dar alguma solução para a questão palestina. Desde o começo os acordos de Oslo foram um fracasso, porque não resultaram em qualquer momento em paz, tão pouco em autonomia palestina, quem dirá a criação de um Estado palestino, que é a reivindicação desde o começo da questão”, avalia.

Em Israel, a oposição nacionalista era contrária aos acordos. Nome forte da oposição era Benjamin Netanyahu, líder do Likud. Os nacionalistas classificavam Rabin como traidor da pátria pelos acordos assinados. O mesmo Rabin, em 1984, foi ministro da Defesa de Israel em um governo de coalizão com o Likud. Na Primeira Intifada, foi questionado por órgão internacionais pela chamada “política quebra ossos”. Pelas ordens, às tropas de ocupação israelense poderiam quebrar os ossos das mãos de palestinos condenados por atirarem pedras contra soldados israelenses.

Em setembro de 1995, um novo acordo - “Oslo II” - foi assinado, este tratava especificamente do futuro dos territórios da Faixa de Gaza e da Cisjordânia. No mesmo ano, em 04 de novembro, o primeiro-ministro Rabin discursou pela paz para 100 mil pessoas. “O caminho pela paz é preferível ao caminho da guerra”, disse o premiê israelense. No dia seguinte, enquanto se dirigia para o carro oficial, Yitzhak Rabin foi morto a tiros pelo estudante israelense Igal Amir, militante da extrema-direita. O assassino foi preso no local do crime e posteriormente condenado à prisão perpétua. Foi Yasser Arafat, presidente da ANP, o primeiro a manifestar suas condolências pela morte do líder isralense.

Após a morte de Rabin, Shimon Peres assumiu como primeiro-ministro de forma interina e reafirmando as intenções de negociações para a paz. Em 1996, Benjamin Netanyahu foi eleito com o mesmo discurso, no entanto, congelou as tratativas em 1997, ao aprovar a instalação de novos assentamentos israelenses no território de Jerusalém Oriental.

“Muitos acham que talvez de religião, de disputa entre muçulmanos e judeus, e não é nada disso. Na verdade, é uma questão relacionada à terra. E uma questão relacionada à terra por meio da colonização. Então, o enquadramento da questão precisa ser entendido [...] A questão Palestina, ela é desde o início e, estruturalmente, uma questão colonial”, analisa Agostinelli ao explicar o enquadramento dado ao conflito por parte do mundo.

Na próxima reportagem vamos falar sobre o papel do Hamas, do surgimento até o ataque no início de outubro, e também do grupo Hezbollah, responsável pela resistência no território do sul do Líbano. Além dos dois grupos, vamos entender como a Segunda Intifada, nos anos 2000, mostra a complexidade das negociações para paz no conflito atual.

No sábado (07), integrantes do grupo islâmico Hamas realizaram uma ofensiva contra Israel que desencadeou um novo confronto armado com mais de três mil mortos entre palestinos e israelenses, segundo as autoridades locais. A AGEMT preparou uma série especial de quatro reportagens sobre o conflito Palestina e Israel. Para entender esse novo capítulo da história, é necessário voltar à segunda década do século XX, ao final da 1ª Guerra Mundial (1914-1918), com a vitória dos Aliados da Entente - aliança militar composta por França, Rússia e Grã-Bretanha - sobre o Império Otomano.

Em 30 de outubro de 1918, foi assinado o Armistício de Mudros, que decretou a derrota do Império Otomano. Dois anos mais tarde, em 10 de agosto de 1920, os Aliados e o Império assinaram o Tratado de Sévres, que concedeu independência à Grécia, Armênia e o Curdistão, deixando o território Otomano restrito à Turquia. Uma guerra civil comandada por Mustafa Kemal Pasha, conhecido como Ataturk (pai dos turcos), colocou fim ao Império Otomano, reconquistou a Armênia e parte do território concedido à Grécia, e proclamou a República da Turquia em 1923.

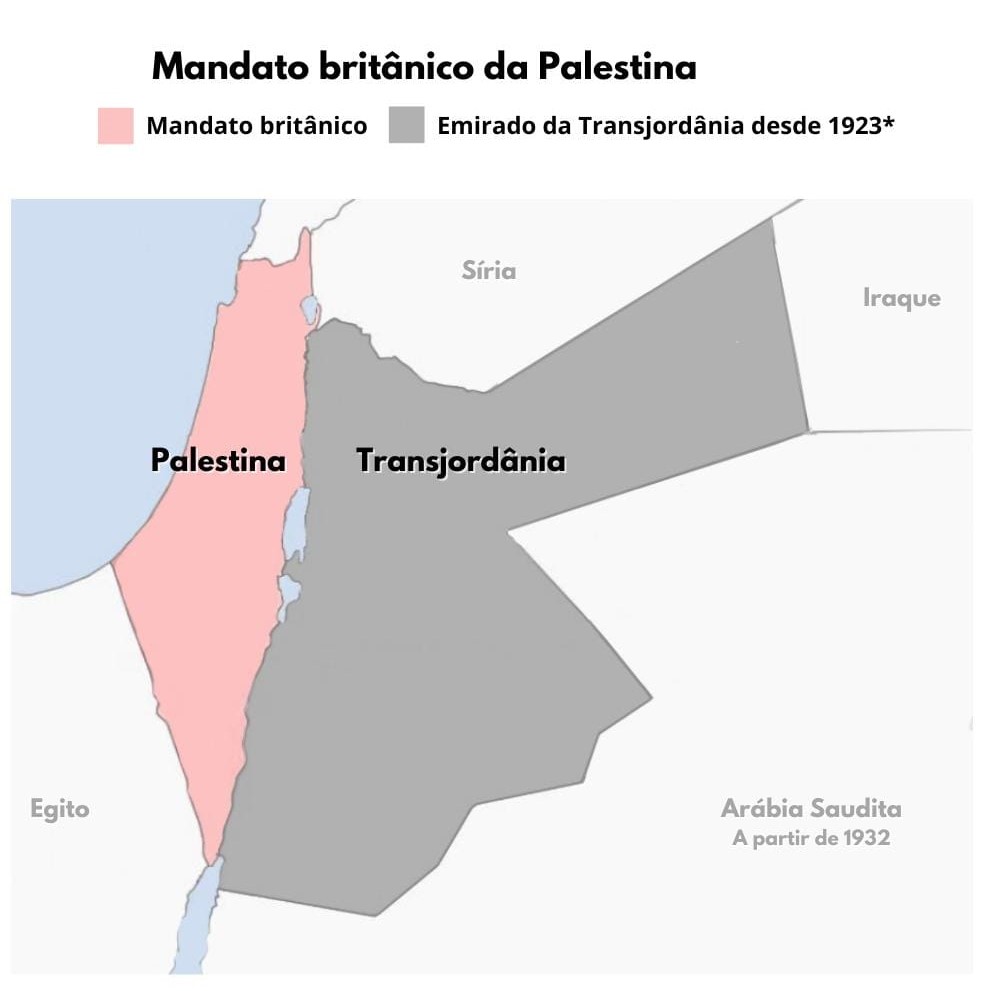

O novo arranjo territorial resultou no Tratado de Lausanne, em 1923, que reconheceu a República da Turquia com as fronteiras atuais, e colocou os territórios árabes sob mandatos de França e Reino Unido. Os franceses ficaram com a Síria e o Líbano, enquanto os britânicos ficaram com a Mesopotâmia e a Palestina - então formada pela Palestina e a Transjordânia.

Arte de Luana Galeno com informações da BBC

Colonização sionista

O sionismo é um movimento político que surgiu no final do século XIX e defendia a autodeterminação do povo judeu no que chamava de sua “terra histórica”. O primeiro teórico do movimento foi o filósofo alemão Moses Hess (1812-1875), que utilizou a perseguição sofrida pelos judeus para justificar a necessidade da criação de uma nação judaica na palestina. O termo "sionismo", foi criado pelo escritor austríaco Nathan Birnbaum (1864-1937), como referência a Sião, um dos nomes bíblicos para a cidade de Jerusalém. O historiador israelense Ilan Pappé defende que o sionismo secularizou e nacionalizou o judaísmo, utilizando o território bíblico como base para um movimento nacionalista.

O pesquisador Arturo Hartmann, doutor em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação San Tiago Dantas (UNESP, Unicamp e PUC-SP) e membro do Centro Internacional de Estudos Árabes e Islâmicos da Universidade Federal de Sergipe, explica que o início do processo de colonização do território acontece ainda no século XIX. “Os colonos europeus, sionistas especificamente, começam a chegar na Palestina em 1880, mas era um movimento incipiente. O Arthur Ruppin, como o diretor da companhia de terras da Palestina, que era uma organização sionista, estava imbuído de comprar terras de proprietários árabes, palestinos, alguns eram libaneses, isso ainda no governo Otomano”, conta o pesquisador.

“Era a compra da terra e ali a colocação do trabalhador judeu. Alguns sociólogos israelenses vão falar do ‘trabalho judaico’. Então, era essa chave dupla, no início da prática da colonização na visão desses caras, que era a conquista da terra, nesse momento pela compra, e a inserção de trabalho judaico. E começam a ter primeiras tensões, porque você tinha um sistema de terras de cultivadores palestinos secular. Quando os sionistas compravam aquelas terras, eles [nativos] eram expulsos ou impedidos de cultivar essa terra. [...] Era a primeira percepção de que aquilo causaria um choque” - Arturo Hartmann, doutor em Relações Internacionais e membro do Centro Internacional de Estudos Árabes e Islâmicos da Universidade Federal de Sergipe

Em 29 de setembro de 1923 entrou em vigor o “Acordo de Mandato”, da então Liga das Nações, do Reino Unido em território palestino. Nos 28 artigos contidos no texto do Mandato, não há citação direta dos palestinos. No entanto, o acordo cita o “povo judeu” aos quais foi “reconhecido o vínculo histórico do povo judeu com a Palestina e os fundamentos para a reconstituição de seu lar nacional naquele país”.

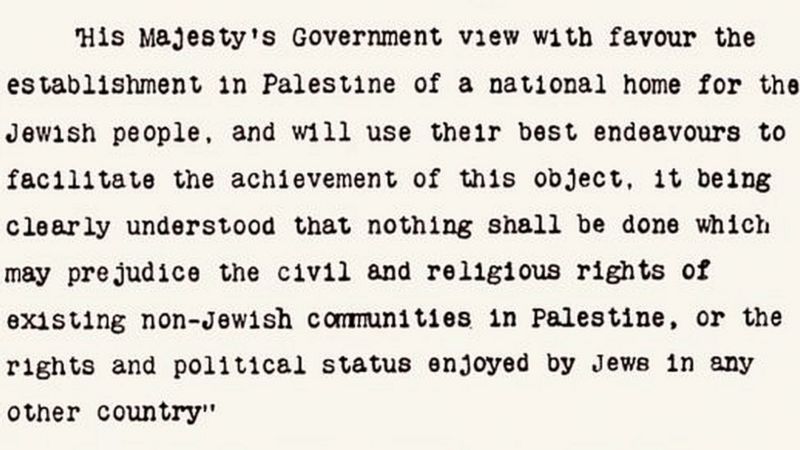

O texto do que também foi chamado de “protetorado” se baseia na Declaração de Balfour, documento elaborado em 1917 pelo então ministro das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, Arthur Balfour, que respalda pela primeira vez “o estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina”. A mensagem de 67 palavras foi enviada por Balfour a Walter Rothschild, importante figura do movimento sionista.

"O governo de Sua Majestade encara favoravelmente o estabelecimento, na Palestina, de um Lar Nacional para o Povo Judeu, e empregará todos os seus esforços no sentido de facilitar a realização desse objetivo, entendendo-se claramente que nada será feito que possa atentar contra os direitos civis e religiosos das coletividades não-judaicas existentes na Palestina, nem contra os direitos e o estatuto político de que gozam os judeus em qualquer outro país"

Tanto o texto do Mandato quanto a Declaração de Balfour previam a preservação dos “direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas existentes na Palestina”. No artigo 2º determina que os mandatários serão os responsáveis por “colocar o país sob tais condições políticas, administrativas e econômicas que assegurem o estabelecimento do lar nacional judaico”, o que significou na prática uma repressão a qualquer movimento de autodeterminação palestino.

Em seu 4º artigo, foi previsto que uma “agência judaica” seria reconhecida como órgão público para auxiliar na administração da Palestina. O próprio texto estabeleceu a Organização Sionista como a “agência judaica” responsável. O resultado desse controle foi o reconhecimento de diversas entidades judaicas pelo Império Britânico e nenhuma entidade árabe palestina.

Foto: Federação Árabe Palestina do Brasil/Reprodução

“A Agência Judaica ali criada naquele momento, ela vai se acoplar e vai quase ser como um departamento de governo dentro da administração britânica. [...] Os britânicos fizeram isso em outros lugares, ele cria um mediador ou um colaborador da colonização de determinado território. E no caso da Palestina, os sionistas se acoplaram como esse mediador. Então, eles ganham acessos a recursos, começam a administrar questões públicas como eletricidade, as empresas sionistas vão receber um aporte britânico [...] e crescem muito a partir da década de 20 e, principalmente, na década de 30”, explica Hartmann.

Em 1929, a tensão entre palestinos e judeus chega ao seu primeiro conflito. A Revolta de Buraq se deu por disputa das duas comunidades com relação ao Muro das Lamentações, local em que muçulmanos e judeus realizam suas orações. Os conflitos duraram de 23 a 29 de agosto, e estima-se que mais de 116 palestinos e 133 judeus foram mortos. Outras mais de 400 pessoas ficaram feridas, entre palestinos e judeus.

A Revolta Palestina

A morte de Sheikh Izz al-Din al-Qassam, líder da resistência palestina, em 1935, em um tiroteio com forças coloniais aumentou a revolta entre os palestinos. A essa altura, a comunidade palestina convivia com uma lei promulgada pelos britânicos que previa o confisco de terras para fins militares. Porém, depois de confiscadas essas terras eram entregues aos colonos judeus.

Em 16 de abril de 1936, em Nablus - hoje território da Cisjordânia -, foi criado um Comitê Nacional Árabe na Palestina. O Comitê convocou os palestinos a uma greve geral, incentivando que os palestinos deixassem de pagar impostos aos britânicos e provocando o boicote a produtos dos colonos judeus. Dez dias depois, comitês nacionais dos países árabes se uniram e formaram o Alto Comitê Árabe, liderado por Amin Al-Husseini.

A greve contou com adesão de parte significativa da sociedade, comprometendo o funcionamento da economia. Em resposta, os palestinos foram presos, torturados, submetidos a buscas e demolição de suas residências. A Grã-Bretanha enviou uma Comissão Real de Inquérito - conhecida como Comissão Peel, por ser presidida por Earl Peel - para apurar as razões da revolta e buscar soluções.

Acreditando no trabalho da Comissão Peel, a greve foi encerrada em novembro de 1936. No entanto, o relatório apresentado pela Comissão, em julho de 1937, fez voltar a insatisfação palestina, já que sugeria a divisão da Palestina em um estado árabe e um estado judeu. Pelo plano elaborado, havia mais transferências de terras e o deslocamento forçado de 225 mil habitantes palestinos.

O resultado do relatório foi a retomada da resistência, dessa vez com mais intensidade, com palestinos assumindo o controle total de cidades do interior, criando instituições para substituir estruturas e serviços do mandato colonial. A resposta britânica foi o envio de cerca de 20 mil soldados e armamento para conter a revolta popular. Essas ações também fortaleceram grupos paramilitares sionistas, que foram treinados e armados pelo mandato colonial, como as gangues Haganah que depois se tornou a força de defesa do então proclamado Estado de Israel.

Uma nova comissão, chefiada por John Woodhead, entregou um relatório em novembro de 1938, afirmando que a partilha não era viável por conta da resistência. A revolta palestina terminou em maio de 1939. Entre 1936 e 1939, segundo números do governo britânico, 3.069 palestinos morreram na revolta, seja em combate, enforcados ou por causa de “gangues e atividades terroristas”. O número, no entanto, foi contestado pelo historiador palestino Walid Khalid, formado na Universidade de Oxford, que afirmou a morte de 5.032 palestinos, além de mais de 14 mil feridos e outros 5.600 presos.

Um território e dois Estados

Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), quando cerca de seis milhões de judeus morreram vítimas do regime nazista, o debate sobre um território judeu na Palestina foi intensificado. Em 18 fevereiro de 1947, o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Ernest Bevin, anunciou o fim do mandato britânico sobre o território da Palestina, assumindo o fracasso britânico e deixando a cargo da Organização das Nações Unidas (ONU) a promoção da paz entre árabes e judeus. No mesmo período, países da Liga Árabe, fundada em 1945 e formada por Egito, Iraque, Árabia Saudita e Líbano - que conquistou a independência em 1943 - e Síria, solicitaram uma sessão especial para tratar do fim do mandato britânico e da sua independência.

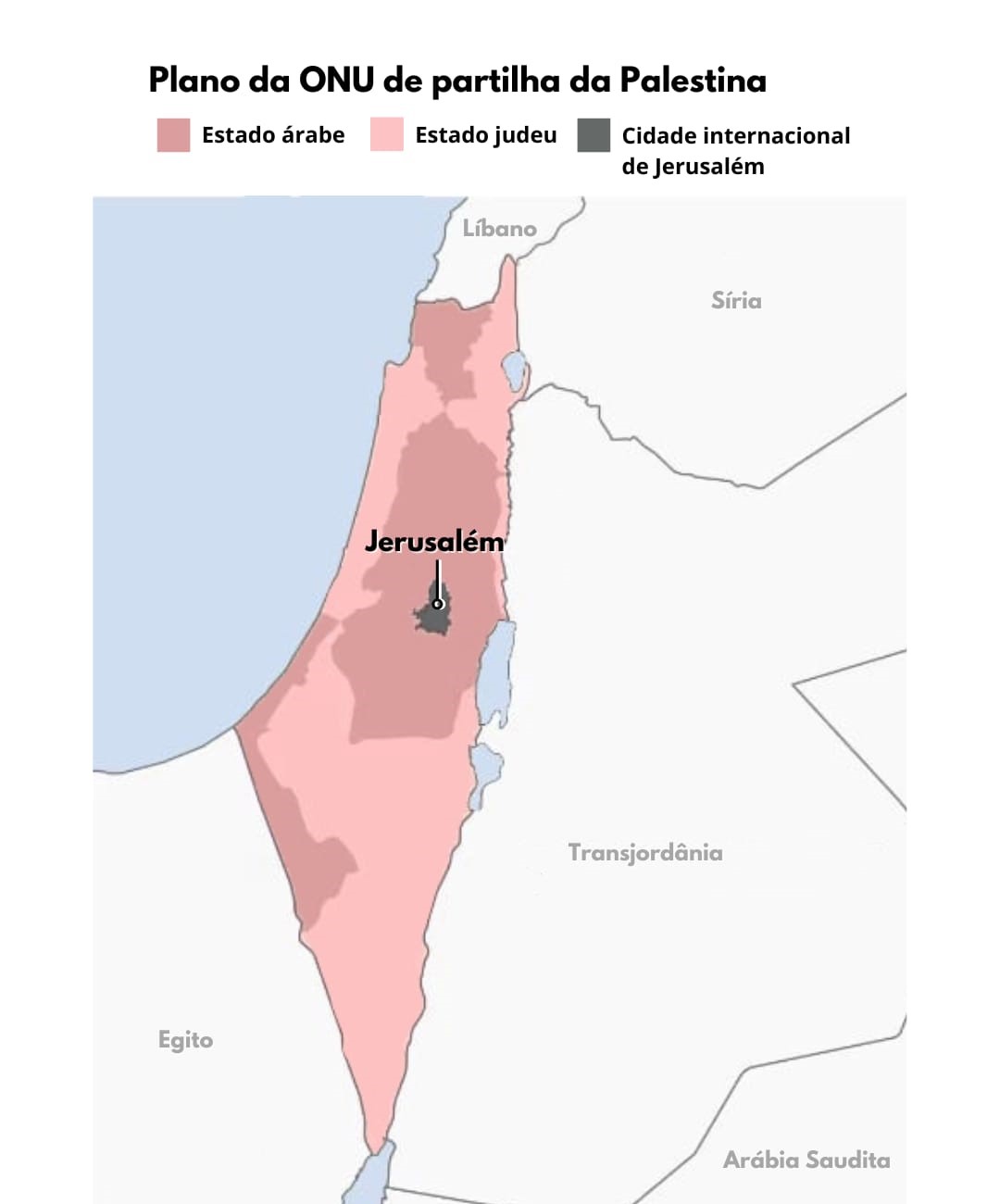

Arte de Luana Galeno com informações da BBC

O pedido dos árabes foi recusado, enquanto a moção britânica foi aceita e, no mesmo ano, em 29 de novembro, a resolução 181 da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu a divisão do território da Palestina em dois Estados independentes: um judeu e outro palestino. Pela resolução, 57% do território seria dos judeus - que na época representavam 32,95% da população - e 43% para os palestinos, com a cidade de Jerusalém sendo considerada território internacional.

Para Arturo Hartmann, a proposta da ONU era a materialização de medo dos palestinos desde o final do século XIX. “É bom pensar em um ciclo final, desde as primeiras colônias lá em 1880, é a década onde começa mais claramente essa colonização, até a década de 40 do século XX, são quase 60 anos. A proposta de partilha era a materialização de uma visão da ameaça que eles já tinham previsto lá no início”, explica.

“A proposta da ONU fez um apanhado dos principais distritos da Palestina em 1947, e tentou separar a Palestina entre onde tinha uma população judaica e onde tinha uma população palestina. Qual era o problema disso, era muito difícil você pegar distritos que não tinham população palestina. Naquele momento, dois terços da população era palestina e um terço era judaico.” - Arturo Hartmann, doutor em Relações Internacionais e membro do Centro Internacional de Estudos Árabes e Islâmicos da Universidade Federal de Sergipe

Na Assembleia, 33 dos 56 países votaram a favor da partilha, dentre eles Brasil, Estados Unidos e a extinta União Soviética. Outros 13 votaram contra e 10 se abstiveram. A resolução foi rejeitada pelos palestinos e demais estados árabes vizinhos, que se recusaram a acatar a divisão territorial.

Em 14 de maio de 1948, as tropas britânicas se retiraram da Palestina e foi proclamado o Estado de Israel. Antes, o governo colonial elaborou o Plano de Dalet, que alegava ser um plano de contingência e defesa do estado judaico. Na prática, foi um plano de ocupação das instalações civis e militares por integrantes do estado judaico. Ainda na retirada de tropas, os britânicos deixaram parte do seu arsenal militar com os grupos sionistas.

No dia seguinte à saída britânica, países da Liga Árabe iniciaram uma ofensiva militar contra a independência de Israel e consolidação do novo Estado, no que ficou conhecido como a Primeira Guerra Árabe-Israelense.

O terrorismo sionista

Dois grupos clandestinos alinhados com o movimento sionista de direita, se notabilizaram pelo planejamento e execução de ideias para expulsar palestinos do próprio território. O Irgun, liderado por Menachem Begin, que mais tarde seria primeiro-ministro de Israel (1977-1983), e o Lehi, comandado por Avraham Stern. No início dos anos 40, o Lehi ensaiou uma aliança com o nazismo. Os judeus alemães seriam transferidos para a Palestina em troca da expulsão dos ingleses. O acordo não vingou pelo fato de a mão de obra escravizada judaica ser relevante na guerra.

Atentado do Hotel King David

Em 22 de julho de 1946, antes da proclamação da república de Israel, integrantes do grupo Irgun promoveram um atentado, organizado por Menachem Begin, contra o Hotel King David, situado a oeste da cidade de Jerusalém, no território palestino. O Hotel funcionava como uma espécie de sede administrativa do mandato palestino.

A explosão do prédio deixou 91 mortos entre palestinos, britânicos, judeus e outras cinco nacionalidades, além de 45 pessoas gravemente feridas.

Em 1974, o jornalista britânico Russell Warren Howe conduziu uma entrevista com o líder do grupo Irgun. Na conversa com Begin, Russell perguntou como ele se sentia sendo “o pai do terrorismo no Oriente Médio”. Segundo o jornalista, Begin respondeu: “No Oriente Médio? Em todo o mundo!”.

A conversa foi retratada na coluna “Seeing the Light” ( em tradução, Vendo a Luz), o artigo foi publicado em 12 de julho de 1991 e teve o título de “Fighting the “Soldiers of Occupation,” From WWII to the Intifada” (em tradução, “Lutando Contra os “soldados da ocupação”, da Segunda Guerra Mundial à Intifada”). A coluna na íntegra está disponível no site da revista estadunidense Washington Report on Middle East Affairs.

Massacre de Deir Yassin

No dia 09 de abril de 1948, já com a proclamação do Estado de Israel e dando sequência ao plano de expulsão dos palestinos do território, 120 integrantes desses grupos Irgun e Lehi invadiram o povoado de Deir Yassin, localizado a oeste da cidade de Jerusalém.

Já durante a manhã, o vilarejo de 610 habitantes estava tomado. De acordo com relatos de sobreviventes, os terroristas passaram de casa em casa para assassinar os moradores sejam crianças, mulheres ou idosos. Também há relatos de mutilações, estupros e sobreviventes sendo carregados pelas ruas em uma espécie de desfile da vitória antes de serem executados. Estima-se que morreram entre 100 e 250 pessoas.

A ação foi encerrada à tarde, quando moradores judeus-ortodoxos retornaram e contaram que os demais habitantes do vilarejo sempre foram pacíficos. Cerca de 250 sobreviventes foram levados de caminhão e colocados no lado árabe de Jerusalém. Nada aconteceu com os grupos responsáveis pelo massacre. Em 1949, foi construído o bairro judeu Giayt Shaul Bet no que era o vilarejo de Deir Yassin. Hoje o bairro faz parte de Har Nof, uma região judaica ortodoxa.

Expansão israelense e diáspora palestina

O resultado do primeiro embate árabe-israelense, terminado em junho de 1949, foi a vitória do Estado de Israel, expansão territorial que correspondeu a 60% do que seria o território árabe estabelecido pela partilha da ONU. Apenas os territórios da Cisjordânia e da Faixa de Gaza permaneceram palestinos, com ocupação de forças militares egípcias e jordanianas. A cidade de Jerusalém foi dividida em duas partes, com a parte ocidental sob controle de Israel, e a parte oriental com a Jordânia.

A negociação para o fim do primeiro conflito teve início em fevereiro de 1949, com o acordo de armistício entre Egito e Israel, e depois, em julho do mesmo ano, com o acordo de armistício entre Israel e os países árabes vizinhos. No acordo com o Egito, ficou acertado que a linha de demarcação fosse traçada considerando a fronteira internacional de 1922 entre os egípcios e o Mandato da Palestina. A exceção a essa demarcação foi na região próxima ao Mar Mediterrâneo, que ficaria conhecida como Faixa de Gaza, cujo poder ficou sob controle egípcio.

O pesquisador Arturo Hartmann analisa que a proposta de partilha feita pela ONU e a guerra árabe-israelense favoreceram um contexto de “limpeza étnica palestina”. “A limpeza étnica é o arcabouço ideológico que vai sendo construído desde o momento que começa a colonização, vai se consolidando uma visão de como a comunidade sionista/judaica deveria se encaixar na palestina, no sentido de criar essa exclusividade étnica, e o dilema e o debate interno era como a gente lida com a maioria da população palestina, árabe, que não é judaica, e que não era europeia sionista, também”, conta. “O projeto que acaba se tornando hegemônico e vai adiante de implementação, é o de exclusividade (étnica). É de você usar a força extrema, e aí nasce o conceito de muralha de ferro em 1920, que é a força militar para bater nos palestinos, para que só sobre os moderados”, diz o pesquisador.

Ao longo do conflito, segundo a ONU, cerca de 700 mil palestinos saíram do território e foram para países vizinhos. A diáspora palestina foi chamada de “Al Nakba” - em árabe, “a catástrofe”. “A Nakba foi esse processo de expulsão e transformação e renomeação do território. [...] Israel vai criar uma série de leis para não permitir que os refugiados voltem, e nessas leis também estão mecanismos para que o Estado possa se apossar das terras dos ausentes. [...] Palestinos que vão se tornar árabe-israelenses pela legislação de Israel [...] Toda a geografia vai ganhar um nome hebraico”, explica Hartmann.

Na próxima reportagem da série especial Palestina e Israel você vai entender o processo de resistência dos palestinos e como foram estabelecidas as fronteiras de Israel nos limites que conhecemos hoje.