A indígena Txai Suruí foi a única brasileira a discursar na COP-26. Em sua fala, no dia 1 de novembro, ela expõe que “os indígenas estão atuando na linha de frente da emergência climática” e denuncia que um colega seu foi assassinado enquanto reivindicava seu direito de posse por uma terra. Discursos de povos originários em organizações internacionais são cada vez mais comuns, visto que o governo brasileiro, principalmente a partir da atual gestão, pouco oferece políticas públicas que auxiliem os direitos territoriais dos povos indígenas, sendo assim, a visibilidade que conferências como essa trazem, são uma forma de denúncia no âmbito internacional.

Em agosto deste ano, um grupo de manifestantes indígenas ocuparam a Esplanada dos Ministérios protestando contra medidas que dificultam a demarcação de terras e beneficiam garimpeiros, o chamado “marco temporal”. Os líderes do movimento comentaram que a mobilização é “pela garantia dos direitos dos povos originários" e também denunciam “o agravamento da violência contra os indígenas, dentro e fora dos territórios tradicionais”. Anilton Braz da Silva Kokama, liderança da aldeia Porto Praia, em entrevista para o UOL, comentou durante o ato: “que o Supremo Tribunal Federal possa olhar para a causa indígena com humildade. A gente acredita que a nossa situação será resolvida, a situação dos ribeirinhos e daquelas pessoas que vivem e lutam no dia-a-dia para sobreviver. Nós somos contra o ‘marco temporal’ e o PL 490, que tira os nossos direitos. Mas iremos conseguir e vamos até o final”.

Manifestação contra a PL 490. Disponível em: https://www.seculodiario.com.br/direitos/indigenas-protestam-em-vitoria-nesta-quarta-feira-contra-o-marco-temporal

O Projeto de Lei 490 cria um ‘’marco temporal’’ em que são consideradas terras indígenas os locais ocupados até a data de 5 de outubro de 1988, ano da promulgação da Carta Constitucional. Tal procedimento acontece somente nos casos de uma comprovação feita pelos moradores e, se não houver, o processo será negado. Além disso, o aumento no número de reservas indígenas é proibido segundo esse PL. Desse modo, com o apoio dos ruralistas, os donos dos grandes latifúndios, as novas regras permitem o uso livre do governo para a entrada da polícia federal e forças armadas, mesmo sem a permissão das etnias que ali moram.

A exploração energética, hídrica, da mineração e cultivo de plantas geneticamente modificadas também serão permitidas. Portanto, há o impacto nos direitos humanos, uma vez que há a inviabilização de novas demarcações de terras indígenas e permite que essas terras sejam usadas para grandes empreendimentos. É fundamental a garantia desses locais para a sobrevivência física e cultural desses povos.

Mas, agora, não cabe só ao Estado brasileiro legislar e garantir os direitos dos povos indígenas. Instituições internacionais, como é o caso da ONU (Organização das Nações Unidas) e da OEA (Organização dos Estados Americanos) podem sim fazer recomendações aos países e aplicar restrições a esses, caso o país opte por não segui-las. A OEA inclusive, reserva uma parte de seu site para falar somente de questões indígenas se pronunciando a favor da adoção do Projeto de Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas.

A OEA foi a quem os indígenas da Amazônia Boliviana recorreram na construção de uma estrada que atravessaria um parque ecológico. No Brasil, tivemos um caso parecido com a construção da Usina Belo Monte, em que as populações indígenas e ribeirinhas tentaram reverter a decisão do Estado indo até a OEA; eles não foram bem sucedidos, mas abriram portas para futuros processos parecidos, tendo agora os indígenas mais uma instituição a recorrer, caso o Estado não cumpra sua função.

Hoje a construção da Usina Belo monte é reconhecida pela Justiça Federal em Altamira, no Pará, colocando que a usina produziu mudanças significativas “nos traços culturais, modo de vida e uso das terras pelos povos indígenas, causando relevante instabilidade nas relações intra e interétnicas".

De acordo com o Atlas da Violência 2021, a comparação do número de homicídios contra indígenas é desigual entre homens e mulheres. Enquanto elas representam 0,8% da taxa nacional deste tipo de violência, eles compõem 0,3%. Essa diferença demonstra que o machismo está estruturado em toda a sociedade e compactua com um movimento que fere os direitos humanos. Para a representante do movimento indígena wayrakunas, Aline Kayapó, a luta contra o machismo é essencial e existe há muito tempo: “Antes dos colonizadores entenderem a nossa humanidade, nós já lutávamos contra tudo que vinha nas caravelas, inclusive o machismo”.

Outro fator preocupante para essa parcela da população é o assédio sexual. Em agosto de 2021, uma menina de 11 anos, da etnia Kaiowá, foi vítima de um estupro coletivo antes de ser jogada de um penhasco de mais de 20 metros de altura. O crime que ocorreu no Mato Grosso do Sul tem como principal suspeito o tio da criança, que confessou à polícia que assediava sexualmente a garota há anos.

A ativista Kayapó explica que a cultura do estupro está relacionada à fetichização do corpo da mulher indígena. Segundo ela, essa perspectiva existe por conta da romantização desses povos por parte da sociedade que criou diversos estereótipos opressores. Além disso, Kayapó afirma que denunciar casos de assédio é difícil, principalmente por conta da descriminação: “Às vezes não temos uma boa relação com a polícia, porque ela sempre foi omissa quanto à defesa dos nossos direitos. Por isso, muitas indígenas mulheres ainda se sentem acuadas para denunciar casos de assédio”.

Em meio a essas violências, o amparo do Estado é de extrema importância para assegurar os direitos das indígenas. No entanto, a legislação específica para combater as violações contra mulheres, a Lei Maria da Penha, não contribui de maneira plena para essa parcela específica da população, como explica a antropóloga Paola Gibram: “No Brasil ainda não existem políticas públicas específicas voltadas às mulheres indígenas. A Lei Maria da Penha não contou com a participação delas para sua elaboração, e não contempla as realidades indígenas”.

No entanto, a disparidade entre a realidade das mulheres indígenas e das brancas não se limita à violência doméstica. Desde a colonização, as demandas têm se mostrado diferentes entre os grupos étnico-raciais. O feminismo branco lutou, por exemplo, pelo direito ao trabalho, enquanto mulheres originárias lutavam pelo direito de continuar existindo.

Gibram explicita que, para o movimento feminista indígena, os valores não estão no indivíduo, e sim na comunidade, nas ações para o bom convívio social, e nas relações com o território e com a ancestralidade. “O movimento das mulheres indígenas é coletivo, luta pela vida e, assim, envolve crianças, idosos e até homens", diz a antropóloga.

Em setembro de 2021, ocorreu em Brasília a Marcha das Mulheres Indígenas, organizada pela ANMIGA – Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade – na qual a deputada Joênia Wapichana, primeira mulher indígena na câmara dos deputados, se reuniu com mulheres para debater e dar início à elaboração de um projeto de lei voltado aos direitos das mulheres indígenas.

Um dos problemas sociais contra o qual elas lutam é a perspectiva do corpo indígena como exótico. Segundo Gibram, esse aspecto reforça o racismo: “O exotismo é o gatilho ativado para que o outro seja absorvido como objeto, como algo que, por ser visto como tão diferente do padrão branco, acaba se personificando nas diferenças. Por isso, é uma das formas mais fortes de expressão do etnocentrismo”.

A antropóloga salienta a importância de reunir essas mulheres para que haja um fortalecimento delas e das suas lutas pela transformação da realidade. Dessa forma, seria possível contribuir para uma existência digna, junto ao seu povo e território, garantindo o direito de transitar entre o mundo indígena e não indígena, se assim elas quiserem.

A pandemia do novo Coronavírus colocou a saúde pública mundial em um grande teste de fogo. É evidente que indígenas e não indígenas são vulneráveis ao vírus. Mas questões particulares ao primeiro grupo fazem com que a propagação da doença aconteça de maneira mais letal. A dificuldade de acesso aos serviços de saúde e a indisponibilidade ou insuficiência de equipes de saúde são alguns dos principais fatores.

Os costumes de diversos povos criam uma maior exposição à Covid-19. Parte considerável da população indígena vive em casas coletivas. Além disso, é comum o compartilhamento de utensílios, como cuias, tigelas e outros objetos, o que faz crescer as chances de contágio. A indígena, artesã e música Carol Puyanawa em entrevista via Instagram coloca que tiveram vários pontos que fizeram a doença disseminar: “Tanto em questão de estrutura básica de saúde, já que tem muitos indígenas que não tiveram nem água para fazer a higiene básica de lavar as mãos, como a de transportes que vale ser mencionada, pois há diversos povos que moram longe das cidades e para chegar demora cerca de sete dias.”

Apesar dos indígenas estarem em um grupo prioritário de vacinação, os não aldeados foram excluídos do Plano Nacional de Imunização (PNI). Uma decisão judicial, obrigou que estes estivessem inclusos no PNI, entretanto, essa decisão foi descumprida pela união, Puyanawa comenta: “Para quem estava na Aldeia a vacinação ocorreu de forma prioritária, mas para os que já moram nas cidades a situação já era outra. Foi uma coisa bem complicada, pois morar fora da aldeia não nos faz menos indígenas, e a vacina era para ser um direito de todos.”

Em um contexto atual das doses de reforços que estão sendo aplicadas para aqueles que completaram o esquema vacinal, foram incluídos apenas os indígenas aldeados no PNI para a dose de reforço contra a Covid-19, ela coloca “o fato de morar na cidade não nos faz menos indígena. A gente vai continuar sendo da mesma forma, é um absurdo os povos Indígenas que ainda não tem suas terras demarcadas serem excluídos do grupo prioritário”.

Além da União dificultar a vacinação completa dos povos nativos, relatos de líderes indígenas retratam que religiosos e agentes do Governo Federal, estão incentivando o negacionismo e propagando Fake-News sobre a imunização contra o coronavírus nas tribos, Puyanawa conta que “o governo quer de qualquer forma que sejamos completamente excluídos. O interesse dos não indígenas são por nossos territórios. Muitos sofreram com a desinformação, e nesse contexto a questão religiosa é um fator que induziu muitos povos, levando informações mentirosas sobre o coronavírus”. Ela também afirma: “Os indígenas estão morrendo, por falta de estrutura básica de saúde, desinformações e sendo assassinados pelo garimpo. Nossos direitos são negados, somos vistos como invasores dentro da nossa própria terra. E como consequência não temos um minuto de paz nesse país e governo”.

Segundo o artigo intitulado “Povos tradicionais e biodiversidade no Brasil – Contribuições dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais para a biodiversidade, políticas e ameaças” de junho de 2021, apenas 2% das florestas das Terras Indígenas foram perdidas na área total do país. A partir da coleta de dados e análises feitos no estudo, foi comprovado que esses territórios realizam um papel de escudo contra o desmatamento do meio ambiente, o que reforça a necessidade de maior urgência na criação e fortalecimento de políticas públicas para a demarcação e proteção dessas terras.

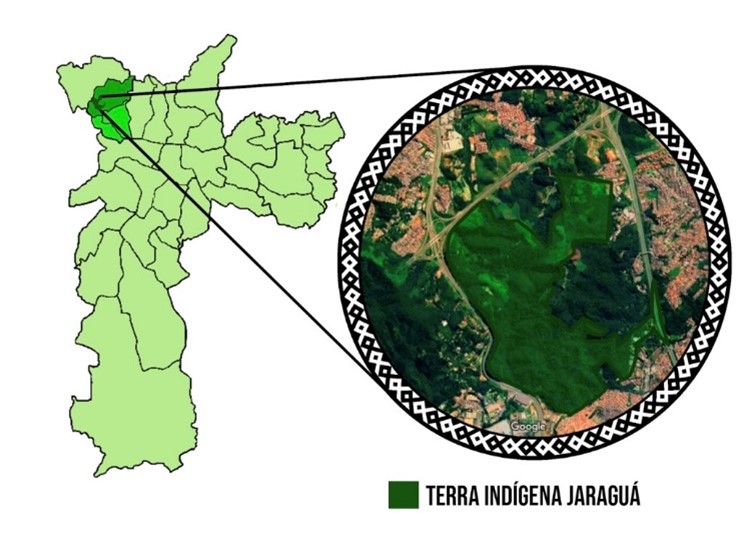

De acordo com o artigo de autoria dos pesquisadores Antônio Oviedo (Instituto Socioambiental) e Juan Doblas (Instituto Nacional de Pesquisas Especiais), a contribuição de povos indígenas para a preservação do meio ambiente no Brasil e em outros países é inegável. Isso pode ser observado em pelo menos 25% da área de todo o planeta, que são também os locais onde se encontram 35% dos ecossistemas mais protegidos do mundo. Segundo o artista Mirindju, morador da terra indígena Mbya Guarani, no Jaraguá, São Paulo, todos os indígenas, desde pequenos, são ensinados a amar e cuidar da natureza: “Temos a tarefa de plantar árvores nativas para ajudar no reflorestamento. Os mais velhos se encarregam da limpeza local. Temos muito cuidado com o que entra de fora da aldeia, como o plástico.”

Apesar da Constituição ser mais inclusiva com os povos indígenas, mesmo 33 anos depois, eles continuam recebendo ameaças. A mais recente, realizada pelo governo de Jair Bolsonaro, diz respeito à responsabilidade pelas Terras Indígenas (TIs). Com a MP n.º 870/2019, o Presidente transfere para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a identificação, reconhecimento e demarcação desses territórios, afetando a Fundação Nacional do Índio (Funai). Segundo Mirindju, os povos indígenas são constantemente atacados por pessoas de fora e a comunidade sente o impacto das políticas que prejudicam a eles e ao meio ambiente: “Muitos dos não indígenas não entendem o quão preocupante é o avanço do desmatamento. Hoje, vemos muita poluição com envenenamento das águas dos rios e com as queimadas das florestas. Eles precisam começar a refletir sobre isso, pois sem a natureza, a gente não vive.”

Quanto mais o governo demora para demarcar uma área, mais ela fica vulnerável à invasão de terceiros. É o que acontece, por exemplo, com a TI Karipuna, em Rondônia, que apesar de ter sido homologada em 1998, está com mais de 10 mil hectares de floresta destruídos, em consequência da exploração ilegal de madeira e de grilagem.

Ainda segundo o artigo, na região referente à Floresta Amazônica brasileira, foi constatado que 90% da área que está conservada do bioma corresponde às TIs e Unidades de Conservação, que utilizam métodos sustentáveis para a manutenção da vegetação natural. Tais dados provam que esses territórios desempenham um papel determinante na contenção do desmatamento e das mudanças climáticas.

De acordo com o Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (PRODES), entre os anos de 2004 e 2014, houve a redução em 80% do desflorestamento da área, devido principalmente à criação de áreas protegidas e a ações de controle e repressão ao crime coordenadas pelo Ibama. Segundo Neusa Poty, moradora da terra indígena Guarani do Jaraguá, a manutenção dessas florestas se deve em grande parte à presença dos povos indígenas: “Acho que no nosso caso, na terra Guarani, se não fosse por nós, não teria mais todo o verde que nos rodeia. Damos muita importância para árvores específicas por questões medicinais. São delas que fazemos nossos remédios. A natureza nos protege, e nós a protegemos, é um equilíbrio.”

Assim, a demarcação de TIs é fundamental para a reprodução física e cultural desses grupos e para a manutenção de seus modos de vida tradicionais, as quais fazem parte do patrimônio cultural brasileiro - o que caracteriza um dever da União, conforme disposto no Art. 24, Inciso VII da Constituição. Para Poty, se existissem políticas públicas mais fortes e frequentes que visassem marcar e proteger as terras indígenas, o meio ambiente estaria melhor preservado: “Hoje, poderíamos estar recuperando a maior parte do que já foi perdido. Sem a natureza, nem sei como estaríamos, por isso sempre preservaremos a nossa cultura.” A integridade dessas terras ainda garante a proteção do meio ambiente e da biodiversidade, o que também é um direito constitucional prescrito pelo art. 225 da Constituição.